As contas estão feitas: ao longo de quatro décadas de regular vida editorial, pontuada por alguns prémios, Maria Judite de Carvalho (18 de Setembro de 1921 – 18 de Janeiro de 1998) publicou treze livros, privilegiando as formas breves (novela, conto, crónica). Se é verdade que sempre conheceu a recepção favorável da crítica, não é menos verdade que o público os acolheu com fria indiferença. Ou porque não fosse ameno o tempo (e os lugares) que destinava aos seus leitores – «dias escuros, sem sol, ou de sol molhado e hesitante», «dias pequenos, como que mirrados pelo frio»; ou porque a autora, que cultivou uma atitude reservada, se mantivesse distanciada dos mecanismos da afirmação literária, conduzindo sobriamente uma produção apta a questionar um mundo ainda muito fechado à intervenção cultural das mulheres.

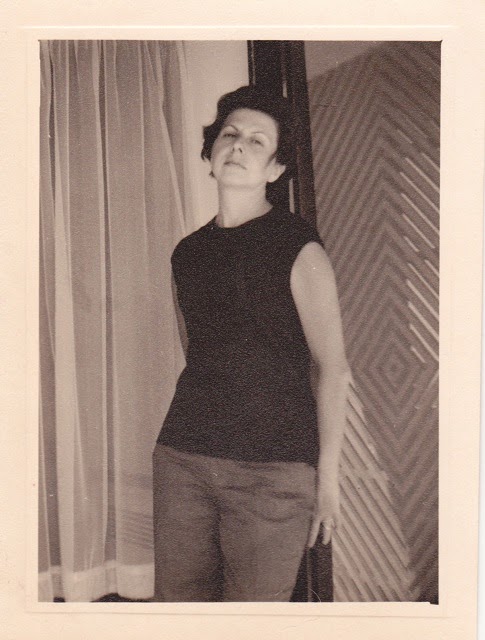

Flor discreta da nossa literatura, como lhe chamou Agustina Bessa-Luís, Maria Judite de Carvalho foi uma escritora de comedida presença pública e obra preservada de excessos discursivos, inutilidades decorativas, biblots de outros tempos. Voz obstinadamente original, mantinha com Irene Lisboa o que designava por «afinidades de alma». E tal como a autora de Outono Havias de Vir manteve-se sempre disponível para o diálogo com a solidão irremediável.

O jornalismo e a ficção narrativa breve constituem os dois pólos da sua vida literária. Ao primeiro consagrou boa parte da sua existência, colaborando entre 1968 e 1975 com o Diário de Lisboa, enriquecendo, sob o pseudónimo Emília Bravo, o «Suplemento Mulheres» com as crónicas quase diariamente escritas entre 1971 e 1974, período em que também publica contos nos jornais O Século e República.

Antes mesmo da publicação do seu primeiro livro, ora colaborando em diversas revistas e jornais com crónicas e contos (Eva, Mulheres, Escritório, Diário Popular), ora participando como correspondente durante o período da sua permanência em França, entre 1949 (ano em que se casa Com Urbano Tavares Rodrigues) e 1955, a autora aliara já uma visão desencantada da existência – sem dramatismos espectaculares nem veemências dramáticas – a uma sensibilidade-lâmina que, a um tempo, repudia a nossa herança retórica e corta os acontecimentos de ponta a ponta, extraindo o que neles havia de mais profundo, ora com tristeza melancólica, ora com precisão e ironia crítica.

Maria Judite de Carvalho deu voz aos múltiplos factos de que se compõe o quotidiano (socialmente hostil), movendo-se na vida em acções simples e densas de sentidos, construídos com implícitos e insinuações. Sob a aparente superficialidade quotidiana ocultam-se as forças que estimulam e organizam a sua escrita, clara e contundente, com uma sóbria margem metafórica: as pequenas ambições, o desencanto calado, a solidão e a angústia, a falência do amor, da esperança e dos projectos, a experiência da incomunicabilidade, o tempo que fluí para nunca mais, o declínio e a velhice – tudo projectado num cenário marcadamente feminino. Mas também a morte que obsessivamente se anuncia – desde a colectânea de contos com que em 1959 se estreia em livro, com reconhecimento imediato da crítica: Tanta Gente, Mariana…: «Mas hoje são 20 de Janeiro e daqui a três ou quatro meses começo a esperar a morte».

Seguiu-se Palavras Poupadas (1961), um título que quadraria bem praticamente a toda a sua obra ficcional, abrangendo o romance, a novela, mas sobretudo o conto, e dominada pela arte da economia, apreciável em colectâneas como Paisagem sem Barcos (1963), Flores ao Telefone (1968), Os Idólatras (1969) ou Tempo de Mercês (1973).

Por ocasião da atribuição do Prémio Camilo Castelo Branco da Sociedade Portuguesa de Autores, em 1961, disse desconhecer a escola a que pertencia, «nem de tal me ocupo. Creio que sou por natureza humana e por formação de gosto anti-romântica». Tanto assim que n’A Janela Fingida (1975), uma selecção de crónicas publicadas no Diário de Lisboa, fez notar que «o coração [diz o Cândido Figueiredo] é um órgão musculoso, centro da circulação do sangue. Mais nada». Preservado de sentimentalismos, avesso a queixas indiscretas, o seu modo de narrar, a um tempo fluído e incisivo, esconde mal uma vida com sequelas de infelicidade. «Não foi boa, não» – reconheceu.