Amor e morte são duas medidas íntimas uma da outra. Como espelhos colocados a uma distância infinita mas que não deixam de olhar-se, tudo o que há sobre a terra respira entre eles, e dessa simetria, desses reflexos invertidos, retira o seu sentido. Tantas vezes um define o outro. Como pode o amor tomar alguma consciência sem contemplar o fim? E a morte? Como pode ter algum impacto, e deliciar-se com os seus efeitos, senão através do rombo na vida daquele que amava e a quem a perda o arrancou do mundo?

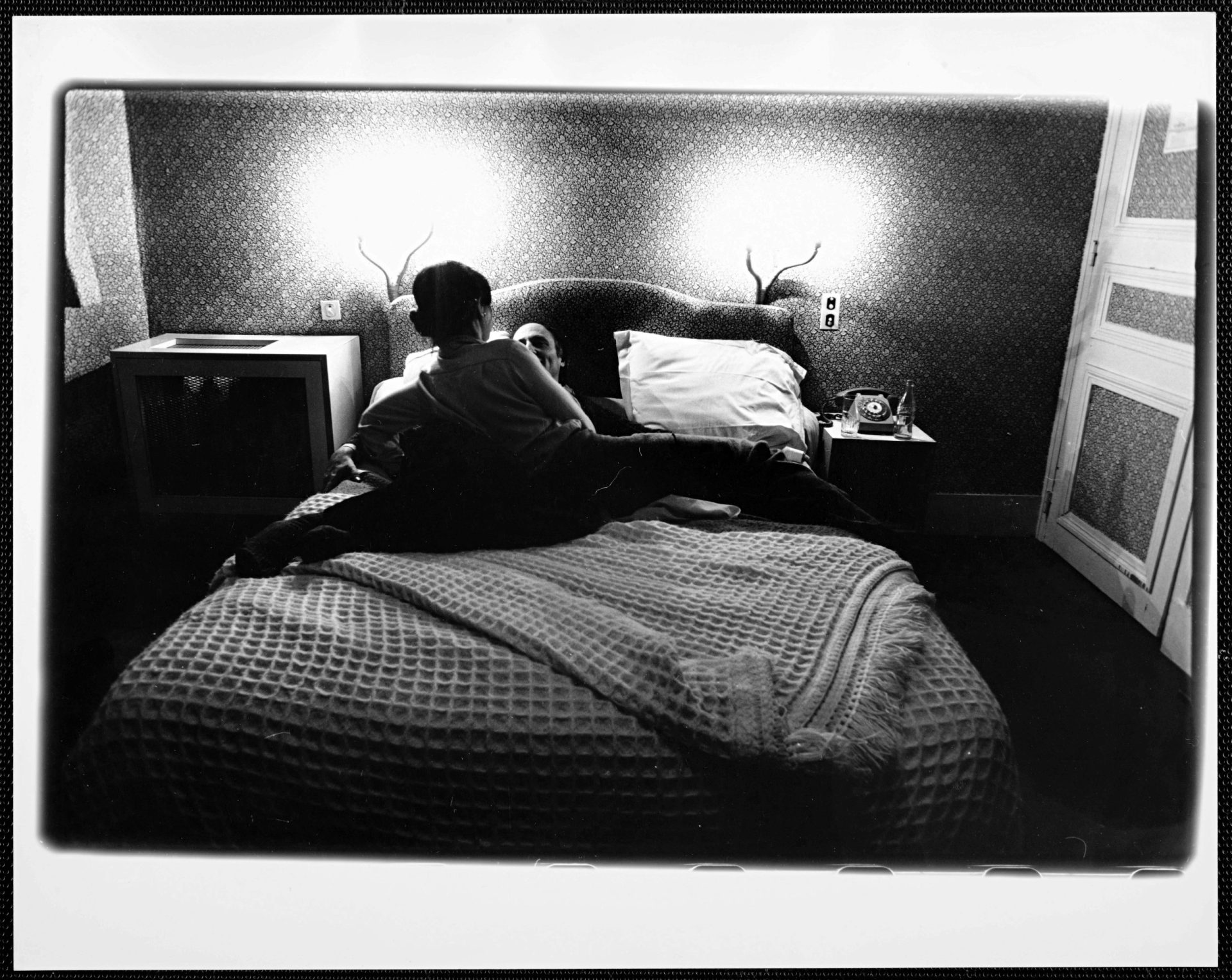

Na viragem do século, o sofrimento todo de Ernesto Sampaio fez dele o mais escrupuloso dos alfaiates que, nesta língua, tirou as medidas à morte. “A Fernanda morreu, e da minha vida só restam escombros. Fantasmas gritam e lamentam-se ao longo de compridos corredores que acabam na noite. Fazem um gesto de que não compreendo o sentido: um braço erguido como que a proibir-me o acesso ao lugar seguro onde reside a minha razão.” Sobreviveu quase dois anos à morte súbita da mulher. Mas fê-lo como se lhe coubesse a ele representar todo o sinal dessa devastação. A atriz Fernanda Alves desapareceu dois dias depois de, pela última vez, se terem visto. Viviam em Lisboa e despediram-se sem quererem na noite de 3 de Janeiro de 2000. Ela foi para o Porto, onde iria estrear uma peça. Morreu num quarto de hotel. “No avião para o Porto, não me saía da cabeça que se tratava de um engano, e estava ansioso por chegar, vê-la, desfazer o equívoco. Depois… a morgue, as burocracias, a entrada naquele quarto de hotel, a cigarreira e o livro abertos na mesa de cabeceira, o colar em cima da cama…”

“Fernanda”, publicado ainda nesse ano pela Fenda, é um testemunho que cobre toda a extensão de uma ausência que não deixa à vida outra margem senão a dos gestos já sem relação com o mundo, por não terem nela o alcance que o amor lhes exige. “Quando os sonhos não vão longe, correm até à infância e voltam brancos, por grandes alamedas de tristeza e de bruma, a alturas que o olhar não toca, lá onde tu estás e eu não chego. Queria acariciar os teus cabelos mortos, deixar cair entre os nossos espaços o tempo cheio de espaços antes da escuridão acabar de roer a forma da tua sombra.”

Se a morte pudesse ter lido os ensaios escritos por Ernesto Sampaio, não deixaria de sentir a vontade de se espelhar narcisicamente no seu génio. Desaparecido a 5 de Dezembro de 2001, o amigo tão próximo dele na aventura surrealista, Mário Cesariny, lembrou-o assim: “Ernesto Sampaio tinha a grande rebeldia e a grande inteligência. Dentro do grupo surrealista, era dos mais lúcidos, dos que mais sabiam (…). Um sentido de humor formidável, uma agudeza de espírito extraordinária, amabilíssimo. Uma figura muito rara, de saber e dedicação (…) Desde a morte de Fernanda Alves, já não sabia viver. É a única pessoa que conheço que morreu de amor”.

O livro que dedica à mulher sente o mundo como uma representação que perdeu toda a ênfase, “a felicidade e a infelicidade já não têm qualquer importância. Passado o cabo da tristeza, já nada aquece nem arrefece. A morte projeta a sua sombra sobre a nossa vida e passamos a pertencer a um outro mundo. Este, limitamo-nos a sobrevoá-lo”. A escrita já só tem o inferno, cada frase sente a sua inexpressão, comove-se aflita à medida que o chão se lhe retira, e tudo o que há para diante é um reflexo que esvazia a realidade, um buraco negro afetivo que torna ridículo tudo aquilo que ainda respira, como uma ofensa, persistindo diante dos olhos de um homem que viu perder-se a distância entre amor e morte. “A partir de certa hora, (…) a vida já só tem um valor de recordação, a existência é apenas alusiva. Um belo dia não é mais do que a lembrança de um dia mais belo que já passou.”

Faz toda a diferença sentir a morte, ao ponto de não ter outro desejo senão do abandono, de sentir apenas o receio do vazio. Essa vertigem do ego que se indigna com o universo pelos sinais que lhe dizem que um dia prescindirá dele. Muito diferente de temê-la, deixar-se horrorizar pela ideia da morte é também fragilizar-se face ao amor, porque a única morte que existe é a dos outros. Quem julga que teme a morte, aquilo que verdadeiramente receia é a vida, o sofrimento, por vezes atroz, o modo de definhar que muitos vão ensaiando desde os dias da mais perfeita saúde. Os que contemplam excessivamente a morte, não têm sequer a vida que desperte à morte o apetite, que lhe permita tirar algum proveito.

A este respeito, Ernesto Sampaio soube dar outro exemplo da sua cultura fascinante ao citar Nietzsche a propósito da morte de um amigo: “Que me perdoem os vivos se são eles que me parecem sombras, de tal modo os vejo pálidos, tristes, inquietos, ávidos de viver! São os mortos que me parecem vivos, como se por terem morrido nunca mais pudessem cansar-se da vida. Porque o que importa é essa sua eterna vitalidade que nos faz uma vida eterna, ou, simplesmente, eterna a vida”.

Depois da morte de Fernanda, depois de ter “o seu coração empalhado”, Ernesto ainda sentiu a perda de Manuel Hermínio Monteiro, o homem que, “apoiado em bons colaboradores, conseguiu esta coisa inédita entre nós: transformar a chancela da Assírio & Alvim numa referência em não poucos casos mais conhecida e atrativa do que o nome dos autores que publicava”. E em sua homenagem, notou ainda: “O Hermínio, perdoem o estafado lugar-comum, era uma força da natureza, mas é contra estes que a morte mais se enfurece, como se não pudesse suportar a figuração ou ficção do ser vivo em homem e o quisesse matar antes de morrer deveras.”

Não chegámos ainda, no entanto, ao momento capital do reflexo que, através da sua perda, Ernesto soube servir à morte. O ensaísta que provou ter um dos espíritos mais afinados para compreender as exigências da outra grande revolução libertadora que o século XX propôs aos homens, mostrou uma igual capacidade de compreender o fenómeno da morte. “Através da morte, do ‘morrer’, o que nos aparece com mais força é o caráter inapreensível do presente, essa ilusão que oscila entre dois sorvedouros, o passado e o futuro. Ora, todo o passado é sempre terrivelmente antigo, todo o futuro um ‘além’ sem referência precisa possível. O que torna a morte incompreensível é ser o instante em que o presente escapa ao passado e ao futuro, o momento em que se detém o curso que procurava ligar passado e futuro, suprimindo ao mesmo tempo os dois termos.”

Entretanto, acaba de ser publicado em Portugal “Alguma Coisa Negro” – na coleção de poesia da Tinta-da-china e com tradução de José Mário Silva –, outro monumento literário em que, através de uma escrita arrancada ao desespero e ao silêncio, um poeta busca negociar condições mínimas para recuperar a razão, e sobreviver à morte da mulher. Se Orfeu arriscou a descida ao inferno para trazer de volta Eurídice, para Jacques Roubaud, como para Ernesto Sampaio, o risco real era o de a vida não ter outra condição senão a do sufoco da ausência constante num mundo que se torna uma mera deceção.

A Orfeu os deuses dão a possibilidade de resgatar a amada contando que vença a tentação de olhar para trás, de assegurar-se que ela o segue no regresso ao mundo dos vivos. Mas para o poeta francês também o mito é uma deceção, pois o que a morte da amada faz é denegrir toda a ligação à vida, retirá-la dos gonzos do desejo. O futuro não deseja senão mais passado, há mais emoção – mesmo se na luz fechada do interior – naquilo de que as lembranças são capazes de dispor, repetir, fora delas o mundo apenas coleciona ausências: “Os dias partem enormemente.// Pouca coisa, afinal.” A única coisa que não acaba é a morte. “A tua morte não pára de se cumprir de se completar.” E ainda que o poeta saiba que não há verdadeira consolação nas lembranças, mesmo se é “inútil a irrealidade do passado tempo inqualificável”, aquilo que parece renovar as suas forças é o sentido da falta: “a tua morte em mim progride lenta incompreensivelmente”.

“Alguma Coisa Negro” foi originalmente publicado em 1985. Quem tanto morre nas suas páginas é Alix Cléo Roubaud, vinte anos mais nova do que Jacques. Tinha 31 quando morreu, em janeiro de 1983, de uma embolia pulmonar. É um livro num registo muito diferente daquele que encontramos em “Fernanda”. A tragédia trespassou Ernesto Sampaio, e ele ficou convencido de que só lhe restava a morte, não sendo mais do que um fantasma, passando uma última vez o olhar pelos lugares arrasados pela falta dela, razão dos seus dias e das suas noites. Lisboa parece-lhe Pompeia. Cada coisa ficou um memorial do seu último gesto, uma estátua aflita homenageando o último fôlego de Fernanda. O poeta olha o mundo deplorando-o por se ter tornado tudo pálido, triste, agindo apenas por inquietude, como um reflexo que perdeu o gesto que o originou. Mais do que isso, ele já morreu também e simplesmente arrasta uma desolada indagação: “Em vez da Fernanda, do João, do Forte, do Michel, de mim próprio, haverá outras mulheres, outros homens. Não me interessam, mas adivinho-lhes o destino: serão construtores, prisioneiros da realidade. Muito tempo se passará, várias gerações se sucederão antes que volte a aparecer aqui gente parecida connosco. E se os homens e mulheres que nós fomos tiverem acabado de uma vez para sempre? Se nunca mais voltarem?”

Ernesto não amaldiçoa o mundo, mas pressente na fatalidade que o atingiu, mais do que isso, entende que só resta o inferno porque uma época que acreditava acima de tudo no amor, na liberdade e na poesia se condenou a não ir até ao fim, arriscar a loucura, nutrindo apenas uma vaga nostalgia por essas ‘noções românticas’.

No caso de Jacques Roubaud sentimos um homem a servir-se da escrita como tábua de salvação. Ele parece sair de um coma, da afasia que lhe retirou a própria condição expressiva. Revela que, durante 30 meses, não foi sequer capaz de escrever uma linha. E naquelas que depois o foram puxando, está longe de ter ultrapassado a tristeza. Além da travessia de toda a “distância seca”, está ainda envolvido com as coisas dela, as mais de 600 fotografias e as cartas que Alix deixou, e incapaz de soltar o passado, vê nele uma “aventura sentimental”. Se “a mínima distância se tornou intransponível”, há ainda um envolvimento, um romance com a mulher, uma possibilidade de loucura. “Fundo do poço, o interior último é o tacto.// Tocar absolutamente o corpo. o gozo e a decomposição (…) Para a meditação dos cinco sentidos, estava ali a recolha da mortalidade// Se a distância a desaparecer dos dois corpos, ardendo da sua queimadura infinitamente presente: paraíso que vela o seu reverso.// Todas as estações a que eu desço agora no inferno, por causa da memória.”

Estas frases debatem-se com o apelo da irrealidade, essa vertigem desamparada de quem cai ao fundo de si para resgatar um passado do qual não está disposto a abdicar. Está ainda presente todo o tumulto da paixão, as perseguições que aceleram o coração que caça apesar de tudo, do nada, das piores circunstâncias. “Dizer é a nostalgia de mostrar”, anota, citando alguém. Há tantos momentos tenebrosos neste livro, alturas em que se sente a “linha fumegando luz terror” detendo-se “exacta ali// Onde tu te tornas negrume”. Neste livro em que a própria linguagem vive a desgraça de tentar alcançar algo inatingível, existe ao mesmo tempo um lado perfeitamente obstinado, um desafio em que este escritor que é também matemático cumpre um programa não de doze mas de duzentos passos. Roubaud pega nas fotografias e obriga o silêncio a dizer o que mais lhe custa, fá-lo ainda para mais com uma grande dose de método, organizando o livro em nove partes, cada uma com nove poemas e estes divididos em nove versos ou subdivisões.

Para Roubaud a escrita tinha começado mais de duas décadas antes, no processo de luto depois do suicídio do irmão. “Com toda a insatisfação de que sou capaz no que diz respeito à poesia”, prossegue. Como se a sua vida e, nela inscrita, a memória da mulher, dependesse de selar um novo acordo com o mundo. Sem desistir daquele olhar para trás, há algo de heróico nesta tentativa de vergar a própria loucura, encontrar um pacto entre o passado e o futuro, de modo a que o presente o tenha ainda enquanto companheiro daquela mulher. O poeta não quer esquecer, não aceita que a única alternativa seja retirar-lhe o olhar, mesmo se sabe que agora ela não se voltará mais para si, mesmo se agora “não há nada para ver”, pretende manter-se-lhe ligado, “não delirar e desejar”.

Enquanto as próprias palavras ressuscitam, Roubaud sabe que o mundo, de certo modo, já acabou. Lembra-se de ter feito parte desse mundo, com o qual agora não tem mais qualquer parecença que lhe diga que está ainda entre os vivos: “Eu entrara numa noite que tinha um limite. para lá do qual não existiria nada”. É essa última noite na terra, esse espaço limitado e de um terrífico alcance aquilo a que se agarra, para viver o que lhe resta daquele amor, resistir ao seu lado mais algum tempo contra toda a eternidade da morte.