A peça está bem ensaiada e os papéis atribuídos. As frases, aliás, são quase sempre as mesmas. Nas horas e dias que se seguem a um tiroteio nos Estados Unidos, os liberais avançam com argumentos matemáticos e aparentemente irrefutáveis. O país que mais armas tem no mundo, onde elas são mais poderosas, mais fáceis de comprar, têm os maiores cartuchos e contra as quais é mais difícil de legislar, dizem, não deixará de ser o país onde ocorrem mais tiroteios em massa e se morre de forma violenta. A esmagadora maioria dos republicanos – quase todos, na verdade – responde com os seus próprios chavões, por ventura mais teatrais. «Não são as armas que matam pessoas», dizem, «são as pessoas que matam pessoas», e se os americanos querem menos tiroteios, então o pior que há a fazer é tirar as armas a quem os pode impedir. O melhor, defendem, é despistar melhor as pessoas com problemas psiquiátricos e separar o trigo do joio pistoleiro. Ou, segundo avançou esta semana Donald Trump, a solução é armar os professores. «Recomendo darmos um bónus aos professores armados.»

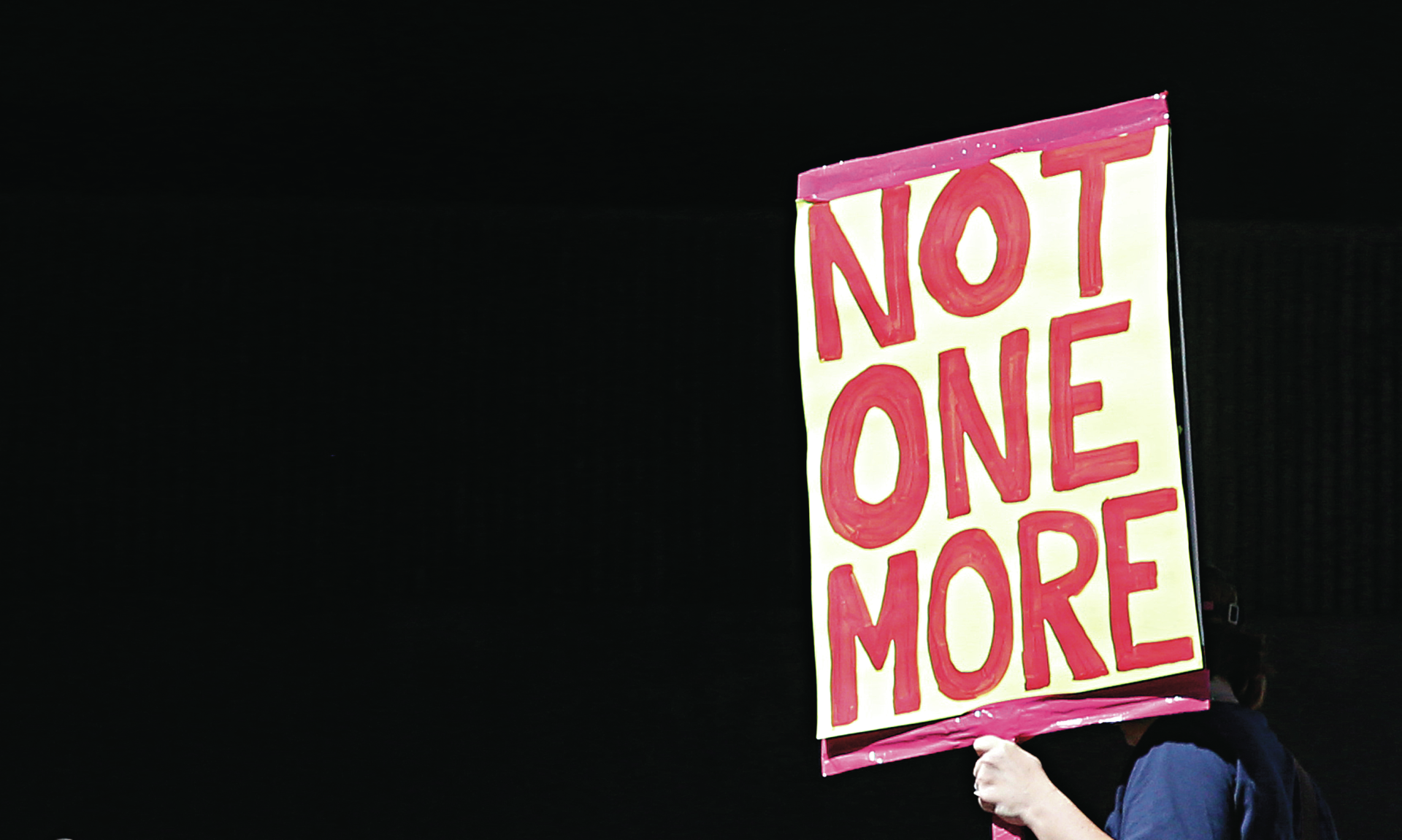

Duas semanas depois do tiroteio numa escola secundária da Florida, onde um jovem armado com uma espingarda automática matou 17 pessoas em seis minutos, o guião é semelhante ao de outros massacres. Mas não é o mesmo. Desta vez, os indignados não são os pais das crianças abatidas, os congressistas democratas ou até o ex-presidente Barack Obama. Hoje são os próprios sobreviventes do tiroteio no Liceu Stoneman Douglas quem está a mobilizar o país. Querem uma lei que proíba a venda de espingardas automáticas como a que Nikolas Cruz usou no dia de São Valentim e que são quase sempre a arma de eleição nos massacres americanos. Os protestos, que em duas semanas criaram um movimento de dimensões enormes e improváveis, provocou manifestações de milhares de pessoas, mares de gente nos capitólios e diretos televisivos que vão desde a Casa Branca a pavilhões onde políticos e ativistas pelo direito às armas encaram com visível desconforto as famílias e vítimas.

A frase mais conhecida é «We Call B.S.», que é impossível de traduzir para português mas que procura dizer, essencialmente e com mais profanidade, «a nós não nos enganam». Os estudantes estão fartos do guião de sempre e o seu poder é incomum. «Desta vez as coisas parecem diferentes», diz Michael D. Shear, correspondente do New York Times na Casa Branca. «Nos tiroteios do passado, talvez ouvíssemos falar os pais das vítimas. Mas estes são os próprios estudantes, os mesmos que estavam na escola agachados e amedrontados nas salas de aula à medida que o atirador disparava a sua espingarda semiautomática e chacinava os seus amigos.

Num primeiro momento, as expressões de luto foram idênticas às de sempre. Mas transformaram-se rapidamente. Aqueles estudantes que vimos de luto rapidamente entraram pela via do ativismo, converteram o seu luto em indignação e começaram a protestar.»

Não há como ignorá-los. Esta semana, na noite portuguesa de quarta-feira, o Presidente americano ouviu na Casa Branca e em direto os sobreviventes e os amigos e familiares dos que não sobreviveram. Pediram soluções e bipartidarismo. «Não compreendo. Fiz 18 anos no dia a seguir», disse Samuel Zeif a dois ou três metros de Donald Trump. Chorava, mas mantinha a compostura. «Acordei com a notícia de que o meu melhor amigo morrera. E não compreendo como é que mesmo assim posso ir a uma loja e comprar uma arma de guerra, como é que é tão fácil assim comprar este tipo de arma? Por que é que não parámos com isto depois de Columbine? Depois de Sandy Hook? Estou sentado ao lado de uma mãe que perdeu o filho. Isto continua a acontecer. Temos de fazer alguma coisa.»

Nesse mesmo dia, em Tallahassee, onde se encontra o Capitólio da Florida, os congressistas da maioria republicana recusaram debater uma lei que propunha uma proibição de armas semiautomáticas. Esta lei é uma versão de outra que vigorou nos anos 90 com Bill Clinton e um modelo daquela que Barack Obama tentou fazer aprovar em 2013 na sequência do massacre na escola primária de Sandy Hook, onde 20 crianças com menos de 10 anos foram abatidas a tiro com este tipo de armas. Falhou então e nesse ano os democratas possuíam uma maioria no Senado – 13 congressistas liberais votaram contra a lei. Os mais céticos afirmam que falhará de novo este ano, agora que os republicanos controlam ambas as câmaras do Congresso e o Presidente dos Estados Unidos passou a semana a dizer que são necessárias mais armas, e não menos – e isto apesar de se revelar que o único agente armado no liceu decidiu não enfrentar com a sua pistola a espingarda automática do atirador.

Os estudantes, porém, estavam também em Tallahassee e também aí se fizeram ouvir. Assim como, horas mais tarde, num grande pavilhão onde a CNN juntou centenas de sobreviventes, ativistas, familiares, amigos e defensores da compra e venda livre de armas. Lá, os seus apupos e salvas soaram mais forte que os chavões conservadores e do grande grupo do lóbi do armamento, a NRA. Desde 2013, afinal de contas, o ano da matança na escola primária de Sandy Hook, registaram-se mais de 200 grandes tiroteios em escolas norte-americanas – 438 foram atingidas e 138 morreram só nestes ataques. Contando tiroteios fora de escolas, só neste ano de 2018 já se registaram três. Os alunos do Liceu Stoneman Douglas prometem «nunca mais» e apostam muito do seu ativismo numa grande marcha nacional em Washington, agendada para o dia 24 de março. «Uma criança nunca mais deveria ter medo de ir à escola», lançou Sarah Chadwick às televisões. «Nunca mais deveriam os estudantes ter de protestar para salvar a vida. Nunca mais deveria haver uma vida inocente lavrada enquanto tenta aprender.»