Ligação entre Camilo Castelo Branco e Zé do Telhado nada teve de inocente. Como qualquer ficcionista, Camilo tinha vocação para produzir outra memória da história: deu a José Teixeira da Silva (conhecido pela alcunha de ‘Zé do Telhado’, por ser natural do lugar do Telhado, concelho de Penafiel) a biografia revolucionária que lhe faltava para atenuar os seus crimes – acabando por transformar um ferrabrás num herói romântico, que roubava aos ricos para dar aos pobres.

Além disso, disponibilizou ao salteador o seu advogado, que o salvou da pena de morte, mas não do degredo.

No imaginário popular, quase 170 anos depois, o que persiste é o mito do ‘Robin dos Bosques português’. Mas a realidade está bem documentada no processo-crime da quadrilha de Zé do Telhado, que a Relação do Porto conseguiu conservar até aos dias de hoje e que o SOL consultou. São apenas três volumes, onde foram ouvidas nada menos do que 113 testemunhas, 65 arroladas pelo Ministério Público e as restantes pelo réu. Neles constam vários assaltos e pelo menos dois homicídios, nos anos de 1843 a 1859. Em nenhuma página se deteta um grão de generosidade na vida do destemido assaltante

O assalto à casa do Carrapatelo

Até àquela noite, José Teixeira da Silva, mais conhecido por Zé do Telhado, lavrador e capador de profissão, andara confiante como se tivesse Deus no papo. Muito alto, ventre dilatado por festivais etílicos, barba cerrada a bater-lhe na peitaça larga de batedor de perdizes, era o que se chama um ‘cara feia’.

A 8 de janeiro de 1852, no local mais empinado da serra de Monte de Eiras, concelho do Marco de Canaveses, o chefe dos salteadores, sustentando o corpo pesado nas botas de montar, mirava demoradamente a casa do Carrapatelo, ainda enlutada pela morte de José Joaquim de Abreu de Lemos, seu proprietário. Cinco dias antes, chegara-lhe aos ouvidos que o fidalgo se finara, deixando aos herdeiros 30 mil cruzados em ouro.

A morte de um rico desencadeia em doses iguais tristeza e alegria. A primeira é exibida socialmente com todo o esbanjamento; a segunda esconde-se entre as reservas mentais de um homem e desperta no dia das partilhas.

Zé do Telhado, que queria deitar mão ao quinhão enquanto este se mantinha intacto, não perde tempo – e põe os seus homens de confiança a trabalhar.

Portugal passava por uma turbamulta de acontecimentos políticos tão simultâneos e tão rápidos que se tornava difícil segui-los. ‘Setembristas’ e ‘cartistas’ digladiam-se até à vitória dos ‘cabrais’ (popularmente conhecidos por ‘cabrões’), até que Costa Cabral proclama no Porto, a 27 de janeiro de 1842, a Carta Constitucional. Principiava uma nova época que faria resvalar o país para a guerra civil.

Uma estrutura hierarquizada

O Robin dos Bosques português, que entre Trás-os-Montes e Minho era mais temido do que querido, aproveita-se do caos político que assola esta região conservadora para consolidar a sua quadrilha, dando-lhe uma estrutura hierarquizada, à semelhança da tropa. No topo, ele é o comandante indiscutível; no patamar abaixo, perfilam-se os subcomandantes, gente brava e como ele com experiência no saque; e por fim, na base, a tropa rasa. Uma estrutura flexível que era recrutada conforme o tamanho e local do assalto.

Além disso, o chefe da quadrilha mantém uma rede de informadores que abarca todos os estratos sociais – da criada de servir ao padre, de pedreiros a fidalgos e grandes lavradores. E é entre taberneiros e estalajadeiros – centros onde correm as notícias sobre as venturas e desventuras dos ricos (uma vez que os pobres não têm história…) – que a quadrilha recolhe referências sobre locais onde se guardam os maiores tesouros.

De Caíde do Rei (concelho de Lousada), onde vive Zé do Telhado, ao solar do Carrapatelo distam umas boas léguas. Mais ou menos uns 30 quilómetros que o seu bando teria de percorrer, atravessando serranias, uns a cavalo e outros a pé.

Zé do Telhado abalançava-se a assaltar casa nobre, gente de muita reputação e politicamente bem aconchegada. Organizado, traça o plano ao pormenor: decide que tem de partir com o bando um dia antes do assalto e arranjar local onde pernoitar e guardar as cavalgaduras sem dar nas vistas. Precisa de um guia que conheça bem a zona e envia ao local um dos seus subcomandantes.

Ao terceiro dia de janeiro, um sábado, havia feira e as vilas estavam bastante concorridas. Joaquim Soares, mais conhecido por Vinagre, marchante, estaria – segundo a versão prestada mais tarde em tribunal – a tentar arrematar umas reses no Marco de Canaveses, para vender a um açougueiro amigo. Mas o negócio falhou e ficara por ali a lastimar-se: «Ai, ai que fiquei sem meios para ganhar a vida!».

É então que dele se aproxima um desconhecido, José Vasconcelos, mais conhecido por Morgado, um dos fiéis de Zé do Telhado, que faz as primeiras diligências no terreno. Pergunta ao outro as razões da sua desgraça. «Não consegui arrematar um talho e fico sem meios de sustentar a família», explica o negociante, lamentoso.

Palavra puxa palavra, o Morgado questiona o negociante sobre se conhece o solar do finado Abreu de Lemos. E perante a resposta positiva, pede-lhe que lhe arranje daí a uns dias dormida nas proximidades dessa casa para uns tantos homens. O outro anui, e o emissário de Zé do Telhado adianta: «Se me ensinar o caminho, pago-lhe bem».

A contratação de Vinagre

Vinagre, o negociante, é contratado para participar no assalto. Mas era um espalha-brasas. Preparando-se para a ocasião, pede de empréstimo um bacamarte a um vizinho.

O homem vai, assim, deixando pontas soltas. Quando as contas se ajustarem em tribunal, nunca acertará com a realidade. Um lavrador seu vizinho, António Moreira, contará depois, quando chamado aos autos, que estivera com ele por esses dias, confirmando a sua miséria: «Ofereci-lhe três almudes de azeite para ele me comprar, mas disse-me que não tinha um vintém e que se via tão desgraçado que teria de embarcar». Mas dias depois do saque, o comerciante já estava abonado. Voltou a bater à porta do vizinho, disse-lhe «que tinha comprado há pouco nove pipas de vinho para vender, a 10 réis, e queria saber se eu ainda tinha o pipo de azeite».

A caminhada para o assalto

Ao toque das Avé Marias, a quadrilha, dividida em grupos para não atrair atenções, contorna penedos e avança por montes e serras onde só os lobos vivem. Zé do Telhado, com o bacamarte disfarçado na montada da égua, clavina à vista e duas cadelas coladas ao equídeo, finge que caça quando se cruza com viajantes.

Será uma longa jornada até se encontrarem com o Vinagre. Este tratara entretanto da logística. A troco de uma fatia do saque, conseguira que um açougueiro lhes cedesse uma casota que servia de arrumos e de palheiro, próxima do solar do finado Abreu de Lemos.

No improvisado quartel-general, Zé do Telhado, cansado da jornada, estende-se na palha. Aos poucos, a sua malta vai chegando: aos efetivos da quadrilha juntam-se homens da região contratados como reforço. Um deles é José António dos Santos, dono de uma venda, que conhecia o chefe dos salteadores de outras andanças, e a quem este ordena: «Vai buscar seis cântaros de vinho, 12 arráteis de pão e duas tigelas de grão para a minha cavalgadura. Mas não tragas da venda, para que não desconfiem».

Quebrado pela canseira da viagem e enlevado pelo álcool, o grupo acaba por adormecer.

O ataque ao solar

Ao cair da tarde do dia seguinte, quando regressam os elementos da quadrilha que tinham ido observar as rotinas no solar, é que Zé do Telhado discute a estratégia.

Uma das palavras de ordem é não matar, a não ser para salvar o coiro. Escolhe os homens que ficarão a cobrir o perímetro da casa e aqueles que entrarão com ele. Um deles é João Ribeiro, muito novo, ainda nem lhe espontara a barba. Loiro, rosto picado pelas bexigas, valente, mas sem autodomínio.

A noite fechara as cortinas, não se vê um fio de luz. O nevoeiro caíra a pique sobre a casa do Carrapatelo, encavalitada numa escarpa voltada para o Douro, que corre danado uns cem metros abaixo. O grupo de Zé do Telhado acabara de descer o monte cautelosamente, para não alarmar os cães. Vinagre, que serve de guia, fixou o momento: «Vínhamos todos armados de espingardas, com exceção de um que trazia um machado e todos marcharam em direção à casa do Carrapatelo, guiados por mim, como ordenara o comandante».

A maior parte dos homens cerca a casa e dá cobertura ao chefe. Com ele, leva apenas sete homens e duas cadelitas de caça muito disciplinadas.

No solar, a viúva D. Ana Vitória de Vasconcelos e Abreu Lopes da Fonseca Lemos, uma das duas herdeiras do finado fidalgo, retirara-se para os seus aposentos – e, com a filha e umas amigas que ali se instalaram após o funeral, conferenciavam com Deus. No piso de baixo, na cozinha, só a criadagem ainda não parara. Luísa de Jesus, 37 anos, metade da sua vida a servir a família, anda à roda do lume. De repente, os mastins do solar, treinados para a defesa da propriedade, sentem a presença das perdigueiras do Zé do Telhado e desatam a latir.

João Carvalho, outro dos criados da família, cai na ratoeira. Pensando que andam estranhos por ali, ainda pergunta por duas vezes: «Quem está lá?». Não obtendo resposta, abre a porta e atiça os cães – que, ao encontrarem as cadelas, perdem o interesse pelos salteadores. E mal o criado põe a cabeça na rua, João Ribeiro, o bexigoso, desfere-lhe uma paulada com o cabo do machado. Com o lanho na testa – coisa pequena, segundo dirão mais tarde os peritos forenses –, o sangue escorrendo-lhe pela testa e tapando-lhe os olhos, cegando-o, o criado recolhe à cozinha e procura o auxílio de Luísa: «Dá-me água para me lavar.»

Mas Ribeiro, entrando na cozinha, grita-lhe: «Não tenhas pressa em lavar-te pois vais morrer!» E acto contínuo enfia-lhe um balázio abaixo do tórax, que lhe esfrangalha as tripas. «Caiu mesmo junto a mim, pelo lado esquerdo abaixo», dirá a criada, seguramente arrepiada.

A descoberta do tesouro

De rompante, entram na casa mais sete homens, com Zé do Telhado à cabeça, que não disfarça a fúria ao ver um homem morto. Vinagre esclarecerá mais tarde: «O sócio João Ribeiro declarou perante todos que tinha sido ele quem tinha matado o criado, pelo que o chefe Zé do Telhado o repreendeu e até o quisera matar».

Ana Vitória, a viúva, com 39 anos feitos, entrega-se à tarefa viril de defender a casa e cuidar dos demais. Mulher forte e enérgica, ao ouvir o disparo logo ajuizara que só podiam ser ladrões. Escapara-se então por um falso que havia nas águas-furtadas, para ir ao encontro de socorro. Mas é apanhada por um dos salteadores que montam vigilância à casa e é levada à presença de Zé do Telhado, que não está para finezas. Dirá depois a mulher: «Levou-me perto do morto, dizendo que em breve estaríamos semelhante àquele, se houvesse o mínimo de motim». E entregou-lhe tudo o que tinha: 200 mil réis, pratas e ouro.

Mas o chefe dos salteadores não se satisfaz. Fora informado dos 30 mil cruzados de ouro que o finado deixara, e repete as ameaças de morte. A senhora, desconhecedora da tal fortuna, ajoelha-se diante do criado morto e implora que não a deixem ir sem ser conforme aos mandamentos cristãos: «Ajoelhei, pedindo que me deixassem fazer o ato de contrição antes de nos matarem».

A criada Luísa guia então os assaltantes ao quarto do senhor. É ela quem conta: «Zé do Telhado abriu a porta com o gavião e, dirigindo-se à escrivaninha, dali tirou duas bolsas com dinheiro que despejou para os seus bolsos. Saindo para fora do quarto mais contentes do que entraram».

Deixando as mulheres aferrolhadas num dos quartos, a quadrilha faz o caminho de regresso ao Monte das Eiras, para repartir o saque. Ao contrário da lenda, o nosso Robin dos Bosques nada repartia com os pobres. Movia-o a velha paixão que dobra os homens: o dinheiro.

Alumiado por uma tocha, o chefe do bando lança por cima do tojo e da carqueja o cobertor que lhe servia de agasalho – e nele são lançados os despojos do assalto. José dos Santos, o vendeiro que lhe dera de comer e beber e fora recrutado no local, torna-se agora o pivô da epopeia: «A distribuição começou pelo dinheiro, tendo-me cabido 31 cruzados. Depois, seguiu-se a distribuição do ouro e da prata pelos efetivos. Mas Zé do Telhado acabou por ficar com eles, a troco de seis moedas pagas aos homens».

Uma imagem bem diferente, porém, é traçada por Camilo Castelo Branco nas Memórias do Cárcere: «José Teixeira entrou para a Relação [Tribunal da Relação do Porto] com 600 mil réis. Deu largas ao seu antigo prazer de esmolar necessitados, e em volta dele todos o eram».

Viajar com a morte atrás

Zé do Telhado passa a viajar com a morte atrás. Já andava na mira das autoridades, mas o assalto à casa do Carrapatelo, família próxima dos círculos dirigentes, e a morte do criado, deixara Marco de Canaveses em polvorosa. O administrador do concelho coloca a tropa e a polícia no encalço da quadrilha que, com o chefe a monte, em três tempos é destroçada.

Dezenas de testemunhas são ouvidas pelas autoridades, mas as descrições físicas dos homens da quadrilha feitas pela criadagem de Ana Vitória e pela própria tornam-se fundamentais para os engavetar. Logo no mês seguinte, meados de fevereiro, Vinagre, depois de as serviçais se terem deslocado ao administrador do concelho para fazer o reconhecimento dos detidos, é preso.

A versão do marchante fere a inteligência do juiz. Tenta demonstrar que entrara nos acontecimentos por engano. Depois de ter denunciado um a um os membros da quadrilha e reconstituído o dia do assalto, define o seu papel nele: tinha-se oferecido a troco de uns réis para arranjar alojamento e servir de guia a uns homens a pedido de um tal José Morgado, mas julgando estar até do lado certo da lei: «Ele disse-me que era para fazer uma prisão a mando do seu regedor».

Mas o magistrado, topando a comédia, vai direto ao assunto: «E por que não denunciou tudo no dia seguinte às autoridades?». Responde o farsola: «Porque o Zé do Telhado me ameaçou de me matar!» «E por que aceitou o dinheiro do saque?», insiste o juiz. O negociante não tem para onde se virar e foge para a frente: «Porque, quando da ocasião das partilhas, me intimaram de morte se dissesse alguma coisa.»

O reportório da defesa dos outros detidos terá os mesmos contornos. António Soares, um trinca-espinhas, com o esqueleto a dar-lhe mais idade do que os 21 anos que possui, arranja melhor história. Também ele teria sido recrutado em cima da hora por José Morgado, o subcomandante de Zé do Telhado: «Pediram-me para ir tocar rabecão e cantar a uma festa. E eu, como ia para essas bandas, disse que o acompanhava».

O magistrado, que apenas está interessado na dinâmica dos factos, deixa-o alargar-se – até que ele lhe entregue os nomes de todos os salteadores. E é aí que cai em contradição: quando relata como travou conhecimento com todos os homens de Zé do Telhado, diz que «ouvira dizer que não iam a nenhuma festa, mas furtar uma rapariga para um fidalgo do Douro, por haveres do coração».

Zé do Telhado com código de honra

Apesar de quase todos os cúmplices, após a prisão, apontarem o dedo ao chefe da quadrilha, este, quando finalmente foi detido, não violou o seu código de honra e tentou esquivar-se ao grosso dos crimes que lhe eram atribuídos mas sem envolver terceiros.

Na sua contestação ao Libelo Acusatório, o homem descarta-se do assalto à casa do Carrapatelo, justificando a presença no local do crime por motivos profissionais: «Estava o réu a quatro ou cinco milhas, na freguesia de Figueiró, […] para onde se tinha deslocado na manhã de dia 8 [de janeiro], a fim de capar umas porcas de Ana Vitória, em cuja casa pernoitou, sendo aí visto por muita gente e saindo pelas duas horas do dia seguinte».

Os tempos que se seguiram ao assalto à casa do Carrapatelo não foram fáceis. Aliás, não voltaram a ser iguais. O Robin dos Bosques luso tornara-se no inimigo público número 1, com os periódicos a darem conta das atrocidades do «facínora» e as autoridades do reino sempre no seu encalço. Raramente ia a casa, onde tinha mulher e uma prole de cinco filhos.

Ataque do Exército

A 21 de abril de 1852, à noitinha, está ele na Eira dos Mouros, um monte solitário onde se refugiara, a cavaquear e jogar vermelhinha com o seu bando, quando o barulho de cascos de cavalos a patinar no granito interrompe a conversa e o jogo. Um destacamento de Infantaria 2 desloca-se para o esconderijo dos salteadores. Zé do Telhado apercebe-se que foi traído.

Não sendo homem para virar costas a uma rixa, coloca os seus homens em posição de ataque. António de Carvalho e Sousa, o tenente que comanda a força de 30 baionetas, relatará ao tribunal como foi surpreendido: «Fui recebido com uma descarga de fuzilaria, ao que mandei corresponder, engajando-se desta maneira um forte tiroteio».

O militar está em vantagem tanto ao nível de homens como de armas. A tropa montada investe e consegue capturar dois elementos da quadrilha.

Findo o confronto, os militares retiram e metem-se à estrada. Zé do Telhado escondera-se no topo do monte, de onde vigia os passos do inimigo. Este dirige-se a uma estalagem a um quilómetro dali, acordando os donos. Maria Rita, 30 anos, dormia com o marido o sono dos justos quando ouve o toque da aldraba e a ameaça de que entrarão a bem ou a mal.

Mais tarde, enquanto a tropa comia e bebia, já Zé do Telhado a cercara. É a estalajadeira quem faz a resenha da peguilha: «Passadas algumas horas, ouvira tiros e o oficial gritar pelos soldados. E saindo todos para fora, travaram um renhido tiroteio com a quadrilha dos salteadores comandada pelo Zé do Telhado».

Desta vez, é o tenente quem tem de fugir com o rabo entre as pernas, conforme ditará mais tarde para os autos: «Resultante deste segundo tiroteio, ficaram feridos os dois capturados; como este lugar me fosse pouco vantajoso, dirigi-me pela estrada da Lixa».

Um dos presos, entretanto, conseguira fugir e juntara-se ao bando. O outro, de pernas quebradas pelo chumbo, fora levado por Maria Rita para a cavalariça. A mulher deitara-o na palha e tentava socorrê-lo, quando é interrompida: «Entrara José do Telhado pela porta dentro junto com outro e, depois de esgotar todas as diligências para levar o ferido consigo porque o seu estado não permitia ir a pé nem a cavalo, e apesar das promessas que o ferido fazia de que nada descobriria, lhe descarregou dois tiros. E por ela lhe pedir que não acabasse de matar aquele desgraçado, também descarregou nela uma bofetada».

A versão de Zé do Telhado, essa, segue o guião do costume: «Que tão falsa é a arguição que ao réu se faz de se ter batido com a tropa […] e de ter assassinado um salteador que havia ficado prisioneiro e ferido, que, a esse tempo, andava pela província de Pontevedra, no Reino de Hespanha, exercendo o seu ofício de capador».

Um homem implacável

A perseguição das autoridades tornara Zé do Telhado implacável. Não deixa vivo quem o possa denunciar e cala os traidores. Metera na cabeça que quem o entregara às autoridades fora um dos seus subcomandantes, conhecido por Zé Pequeno, e não descansa enquanto não o coloca na lista dos mortos.

José Moreira, lavrador que se travara de razões com o chefe dos salteadores, ficando na lista dos alvos a abater, acabará por dar o seu contributo histórico em tribunal: «Disse-me o próprio Zé do Telhado que fora ele que matara o José Pequeno, mostrando-me o punhal com que o matou e dizendo-me que, quando tocasse uma corneta que tinha, havia de juntar 600 homens para fazerem o que quisessem a mim testemunha.»

Apesar de ter a cabeça a prémio, Zé do Telhado não arrepia caminho. Como os gatos, aparenta ter sete vidas. Cinco anos depois do primeiro confronto com a tropa, em 1857, o chefe da quadrilha, pernoitando na estalagem de um casal feito com o bando, é de novo cercado por militares. Na acusação, os dotes de estratega do fora-da-lei animam: «O réu, fingindo querer romper por um lado da casa, atraiu ali a maior parte da força sitiante, tempo em que se lançou da casa abaixo por outro lado que ficou menos guarnecido. E depois de estar a salvo, voltando-se para trás, disparou dois tiros sobre a força, de que resultou ferido o regedor Jorge Joaquim Alves».

Tempos depois, já nos calabouços da Relação, Zé do Telhado cometeria mais uma proeza ao arrolar como testemunha o próprio regedor – cujo depoimento acabará por funcionar a seu favor: «Depois do tiro, fiquei atordoado e não sei quem disparou».

Já o Robin luso, que até aí nunca assumira um crime, vem dizer ter estado desta vez no local do confronto: «Rompendo o fogo mal se aproximaram da casa, pelo qual motivo se determinou o réu de fugir, temendo ser preso ou morto. Foi com certeza com algum tiro disparado pela tropa ou polícia que o regedor caiu ferido porque, ao ser pressentida a fuga do réu, as balas cruzaram-se em muitas direções».

Padres e nobres no bando

Nada o abranda. Passados sete anos do assalto à casa do Carrapatelo, Zé do Telhado já refizera a quadrilha.

Entre os novos elementos, aceitara o clero e a fidalguia. Um deles é Torcato José Coelho Pereira de Guimarães, um sacerdote de grandes apetites que intercalava os sermões com ações nada católicas; o outro é António Ribeiro Correia de Faria, morgado da casa de Magantinha, um nobre de Lousada que, do alto dos seus 23 anos, já botava muita palestra e tinha fama de ser parco de princípios.

Por razões diferentes, estas duas personagens frequentam as melhores famílias do Norte e têm as costas quentes. Quando a coisa descambou, entre o céu e o inferno, as testemunhas fizeram opções terrenas. António Elisário Ribeiro de Sousa Pinto, grande proprietário da zona, foi ao juiz torcer pelos seus: «Soube que o Magantinha foi um dia convidado pelo Padre Torcato a ir ter certa noite à capela de Santa Águeda e, indo ali, o encontrou com alguns membros da quadrilha e quatro bois roubados, pediu-lhe o padre que tomasse conta dos bois, para os vender. Mas o Magantinha recusou-se».

Por essa altura, porém, já a prova contra o fidalgo abundava: é apontado como um dos subcomandantes de Zé do Telhado, dá-lhe cama e boa mesa, e nas propriedades da família esconde o gado que o bando rouba nas vizinhanças, até ao momento de o vender. E da fama de ‘passador de moeda falsa’ também já não se livra. Por dentro destes e de outros enleios, o juiz decide mangar com a testemunha: «Um homem honrado, visto isso?». Sousa Pinto, sem entender que é alvo da chacota do magistrado, anui. Mas o homem da lei insiste: «Mas sabe que ele tem má reputação?» E Sousa Pinto descuida-se: «Lá isso tem. É tido e havido por ladrão!»

O personagem Ribeiro de Faria

Siga-se este novo personagem. A 19 de março desse ano de 1859, ao cair da noite, Ribeiro de Faria, com dois homens de sua confiança, junta-se aos subcomandantes de Zé do Telhado num monte perto de Sequeiros, no concelho de Felgueiras, a fim de acertarem a estratégia para novo assalto. Desta vez, o alvo é um homem da Igreja. O fidalgo inicia a saga: «Dali se dirigiram para casa do padre Albino José Teixeira, onde entraram de surpresa, encontrando a família em casa, que lhe fez resistência».

De facto, o sacerdote não era de dar a outra face, muito menos obedecia ao mandamento de que toda a vida é sagrada. Estava já nos seus aposentos e à luz do candeeiro de acetileno num diálogo interminável com Deus, quando o ladrar dos cães e um grito da sobrinha lhe interrompem a oração. Homem de fortuna em ouro e prata, tinha também um arsenal de armamento em casa para a defender, e reage como um cruzado: «Então, lancei mão de uma clavina com tenção de a disparar no primeiro homem que encontrasse, mas esta errou o fogo».

De imediato, um dos homens de Zé do Telhado tenta apanhar a tiro o sacerdote – mas este desvia-se: «Fui logo acometido por um tiro, de que milagrosamente escapei por me ter desviado a um lado». E, não se acobardando, o padre vai de novo a terreiro: «Lançara segunda vez mão da arma para disparar, o que não pudera fazer porque, estando já próximos da porta do quarto, um lhe lançara a mão e o conduzira para o meio da sala com um punhal».

No exterior da casa, acorre a vizinhança desarmada: «Aqui d’ el Rei, ladrões a Sequeiros!». Findo o roubo, a quadrilha põe-se a milhas e dispara sobre quem a enfrenta. Correia de Faria sai de cena com os comparsas e encerra o último capítulo: «Deixando dois vizinhos feridos, que vieram acudir aos roubados, sendo que um daqueles feridos se acha perigosamente enfermo».

A defesa do fidalgo

A bola do mundo dá muitas voltas. No espaço de um mês, Zé do Telhado assaltara a casa de uma fidalga e a de um padre que, segundo a sua própria prédica, só não morrera por intervenção do divino. A reposta das autoridades seria dura. Correia de Faria, temendo ir bater com os costados na prisão, joga na antecipação e socorre-se do administrador de Lousada um amigo da família com quem constrói uma falsificada intriga sobre ele mesmo.

Entretanto, o fidalgo, que conhece os esconderijos dos seus companheiros, passa a guia dos soldados. A vida está cheia de infortúnios, e ainda nesse mês o chefe dos salteadores do Marão é descoberto, sem honra nem glória, acalcanhado por umas sacas de bolachas na barca Oliveira que ia de partida para o Brasil.

E onze dias depois o juiz ouvirá da boca de Correia de Faria factos inverosímeis: este teria participado em vários assaltos de Zé do Telhado, mas com uma missão particular. Descreve os crimes da quadrilha ao pormenor, entrega a chefia e o resto do bando, mas, no que lhe diz respeito, estava apenas imbuído no papel de infiltrado: «Que ele, testemunha, estava ao facto de todas estas circunstâncias criminosas porque, tendo conhecimento e amizade de há muito com o administrador do concelho, este lhe incumbira a prisão de Zé do Telhado autorizando-o a poder chegar-se a ele e a lançar mãos de todos os meios que produzissem aquele resultado, assegurando-lhe que nenhum risco corria de ser tido como sócio daquela quadrilha».

O juiz não se precipita e, antes de o prender, ouve uma mão cheia de gente e toma as medidas adequadas. Dias depois, a 8 de maio, o fidalgo é preso e chamado a tribunal. O juiz escuta-o pacientemente, e ele repete o requisitório: «Que aquilo de que vem acusado não resulta doutra couza a não ser da espionagem à supra dita quadrilha».

E adianta que «sempre tivera a intenção de dar parte às autoridades, o que não pode infelizmente conseguir por ser sempre vigiado em consequência da falta de confiança que lhes inspirava e que mais cresceu quando rejeitou a partilha que dos roubos lhe ofereciam».

O juiz dá-lhe corda: «Sabe por que razão o Senhor Administrador do Concelho o incumbiu de diligência tão difícil, em que não só arriscou a sua existência como a sua reputação?». Mas o outro, julgando ter as costas quentes, responde com sobranceria ao magistrado: «Os meus procedimentos, o nome da família a que pertenço, e a relação que tenho com pessoas honestas, parecem-me suficiente garantia contra qualquer suspeita a meu respeito». Enganava-se: acabou, tal como os outros, por ser condenado a 10 anos de trabalhos forçados.

Camilo e Zé do Telhado

Perguntará o leitor, neste momento, por Zé do Telhado – e se não será justo arranjar para ele, além da indiscutível inteligência e topete, um carácter que o humanize! Claro, mas isso já seriam questões para colocar diretamente a Camilo Castelo Branco, que sempre se pelou por dar troco aos amantes da sua literatura e eternizou esta figura, como se disse, em Memórias do Cárcere, livro escrito nos dias áridos da prisão.

Alcance-se então a outra dimensão do maior salteador do século XIX.

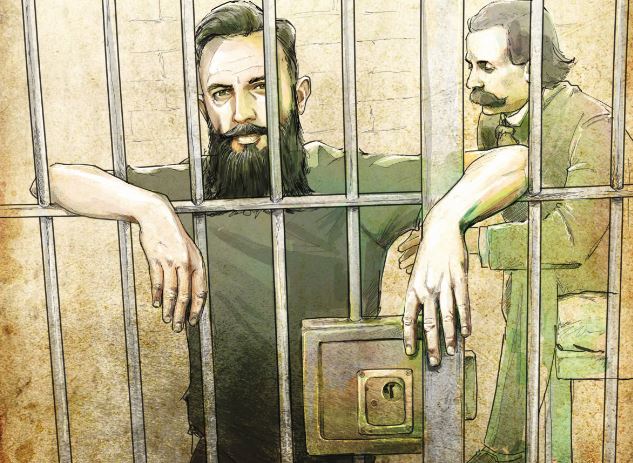

Em 1860, estava o escritor na cadeia da Relação a pagar a ousadia de ter desviado uma mulher casada. Com ele, mas no pavilhão destinado às mulheres, consumia-se igualmente Ana Augusta Plácido, que, desenliçada de convenções sociais, trocara o marido, o comerciante Manuel Pinheiro Alves com quem a família a obrigara a casar aos 19 anos, e enfrentava a maledicência da sociedade que lhe fechara para sempre as portas.

É nesse ano que Zé do Telhado vai fazer companhia a Camilo. Como já se referiu, o romancista, que além do talento também necessitava de viver, descobriu no salteador a melhor matéria para a literatura e pôs-lhe à disposição o seu próprio defensor, Joaquim Marcelino de Matos, um peso pesado entre os causídicos do Porto.

Guarda-costas de Camilo

Nada entre eles é inocente. Questõde honra naquele tempo lavavam-se com sangue – e chega ao ouvido de Camilo que o marido de Ana Plácido o quer atirar borda fora deste mundo. Comunica as suas suspeitas a Zé do Telhado, que se torna seu guarda-costas e logo o tranquiliza: «Esteja descansado. Se aqui alguém tentasse contra a sua vida, três dias e três noites não chegariam para enterrar os mortos».

Entretanto, Camilo burila o livro. E, numa manobra de grande criatividade, para amainar os crimes de que o outro vem acusado, dá-lhe um passado que justifique os seus atos. Retrata-o como filho e neto de salteadores de renome, que aprendera o mister de capador com um tio francês, que nas invasões para ali ficara – e que, para além do mister, terá querido a mão da filha, por quem se tomara de amores.

O escritor dá as pinceladas que enobrecem as paixões: «Esteve José Teixeira cinco anos na companhia da sua prima e desses anos falava ele com lágrimas, quando me contava pueris acidentes, entalhados em sua memória com o buril da paixão… Onde estava o instinto do salteador naquele tempo?».

Ao ver negada a mão da moça, o rapaz, de coração amolgado, guindou para Lisboa, onde assentou praça no 2º Regimento de Lanceiros: «A esbelta figura de José Teixeira era o encanto dos oficiais. Nenhum camarada caía tão airoso na sela, nem meneava mais garboso a lança.»

Depois de compor física e psicologicamente o personagem, Camilo não se sairia bem sem lhe atribuir algum sainete. As revoltas militares marcavam a primeira metade do século e o escritor coloca Zé do Telhado numa das partes: «Na conhecida Revolta dos Marechais, em 1837, saiu na comitiva do Duque de Saldanha, e mostrou quem era nos combates do Chão da Feira e Ruivães. Lá ouvi – me dizia – ele a cantiga das primeiras balas, e algumas me queimaram o cabelo, e vinham-me dizer ao ouvido que estivesse sossegado. O barão de Setúbal disse-me uma vez que choviam balas, e eu mostrei-lhe a lança, e disse ‘Cá está o guarda-chuva, meu general; deixe chover’».

Com estes feitos, Zé do Telhado já caíra nas graças do tio francês que lhe dera a filha bem dotada. Mas o homem não sossegava e a fortuna esvaía-se. Anda agora, segundo a imaginação de Camilo, na revolta da Maria da Fonte, insurreição popular que fedia a clero desgovernado: «A populaça carecia de um chefe, e rejeitava os ilustres caudilhos, que saíram de suas casas nobres a especular com o braço do povo. Conclamaram à uma José Teixeira, e quase o forçaram a comandá-los.»

E na ficção o salteador andou em mais bolandas heróicas, das quais porém não reza a História, até à Convenção de Gramido – que em 1847 pôs fim à guerra civil entre setembristas e cartistas.

Desiludido com o desfecho político, Zé do Telhado deita ao lixo as divisas de sargento e a condecoração da Torre e Espada entregue pelo visconde Sá da Bandeira, e regressa aos braços da prima e a uma casa arruinada pela sua ausência.

Epílogo

E é deste mundo aventuroso e honesto atribuído por Camilo a Zé do Telhado que tinha de surgir explicação para a reviravolta no personagem. Terá sido da sua própria boca que Camilo ouviu a lamúria: «Eu via-me quase pobre, perseguido pelos credores e pelas autoridades. Pedi às pessoas importantes, que me sacrificaram, que me sacrificaram, o patrocínio necessário para arranjar uma qualquer ocupação fora da minha terra, mas ninguém me atendeu. Contentar-me-ia com um lugar de guarda no contrato; e, se mo dessem, teria feito muitos serviços, e seria ainda hoje um homem útil e honrado, e teria educado os meus filhos.»

O nome do Zé do Telhado poderia ter ficado para sempre enterrado na História, não fora esta conveniente amizade. Aliás, só lendo Memórias do Cárcere – e tendo conhecimento da intervenção do advogado de Camilo – se percebe como o célebre salteador do Marão não foi condenado à morte.

Na contestação feita pelo causídico à acusação do Ministério Público, os argumentos do réu já nem merecem novidade: «Que as virtudes cívicas do réu são de tal modo e se acham provadas que durante a guerra civil que principiou em maio de 1946 e terminou pela Convenção de Gramido em junho de 1847, andando sempre com as armas na mão ora como guerrilheiro independente ora sob as ordens e comando da junta provisória, nunca ninguém se queixou de ser por ele maltratado, e por sua bravura, coragem e magnífico comportamento soube granjear dos seus superiores e população testemunhas dos seus feitos.»

No entanto, das quatro dezenas de testemunhas arroladas para a sua defesa, ninguém deu conta desta sua intromissão na história política e militar do país.

Zé do Telhado conseguiu livrar-se, no entanto, da pena máxima e acabou em Angola, para onde foi condenado para o resto dos seus dias a trabalhos forçados. Hoje, faz parte da enorme galeria dos mitos lusos e parece tão eterno como as penedias do Marão onde organizava os seus assaltos.

Diz-se que a única maneira de morrer é ser-se esquecido.