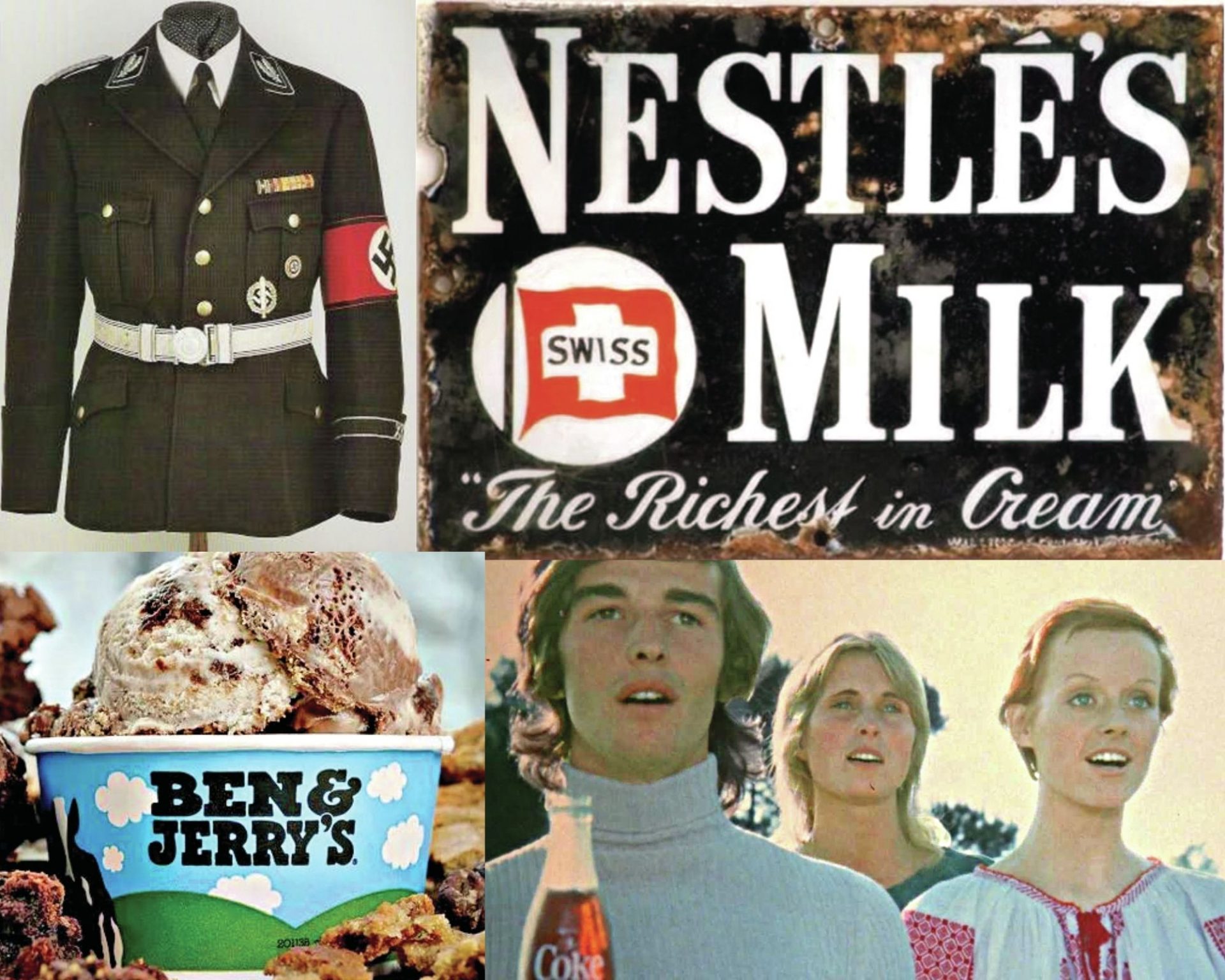

Hugo Boss e os uniformes nazis

A empresa alemã pediu perdão em 2011, num livro comissionado ao historiador Roman Koester, pelo trabalho forçado na produção de uniformes nazis. Hugo Ferdinand Boss (1885–1948) era membro do Partido Nazi, leal a Hitler. No final da II Guerra, foi julgado e multado por ter beneficiado de financiamento. Recorreu, acabando por ser classificado como apenas seguidor. A empresa passou a costurar para as forças francesas e Cruz Vermelha, sendo assumida pelo cunhado de Boss, Eugen Holy.

Maggi e a posição da Nestlé

No ano 2000, também décadas volvidas sobre o fim da Segunda Guerra, a Nestlé anunciou o pagamento de 14,6 milhões de euros para um fundo de apoio a sobreviventes do Holocausto, reconhecendo o uso de trabalho forçado durante o conflito. Em causa, por exemplo, as operações da Maggi, sediada em Vevey, na Suíça, adquirida pela Nestlé em 1947.

Ford

Em 1938, Henry Ford foi condecorado pela Alemanha Nazi, recebendo a Grande Cruz da Águia Alemã. Acusado de difundir o antissemitismo nos EUA, em 1999 vieram a público indícios de que mais do que a simpatia, a fabricante automóvel terá usado trabalho forçado no campo de Auschwitz. A empresa tem feito doações às vítimas mas uma exposição em Washington patrocinada pela Ford em 2020, sem referências ao seu envolvimento, gerou críticas.

Coca-Cola

Um anúncio da Coca Cola de 1971, com a música “Gostava de comprar ao mundo uma Coca Cola”, tornou-se um ícone do movimento pelo fim da guerra do Vietname e de certa forma de um ativismo mais subliminar do que hoje é assumido pelas marcas. Foi um dos anúncios mais populares de sempre nos Estados Unidos. A Coca Cola esteve vários anos banida no Vietname, parte do embargo dos EUA levantado em 1994.

Ben & Jerry’s, Israel-Palestina

Em julho do ano passado, e ao fim de 34 anos, a Ben & Jerry’s anunciou o fim da venda de gelados no Território Ocupado da Palestina. “Acreditamos que é inconsistente com os nossos valores”, afirmou. Ainda assim, a empresa disse que iria manter atividade em Israel e que não estava a aderir ao movimento BDS (Boicotes, Desinvestimento e Sanções). Este mês, foi processada pelo fabricante israelita pelo corte contratual.

Cartier e rubis de sangue

No final de 2017, a Cartier anunciou o fim da compra de pedras preciosas a Myanmar, em resposta às críticas de cumplicidade com o genocídio dos muçulmanos rohingyas e aos novos diamantes de sangue o século XXI. “A Cartier não vai comprar nem vender rubis de Burma por razões éticas”, anunciou Jacqueline Karachi-Langane, diretora criativa da marca, mostrando interesse em novos mercados como Moçambique.

Iraque: o boicote ao ‘made in USA’

Em 2003, dois movimentos alemães apelaram ao boicote de produtos americanos como protesto contra a invasão do Iraque. Em França e na Alemanha, restaurantes deixaram temporariamente de servir Coca Cola e cerveja Budweiser e houve lojas da McDonalds atacadas e uma cruz no Starbucks. Um fabricante de bicicletas alemão, Riese und Mueller GmbH, chegou a cancelar todos os contratos com fornecedores americanos.

… E a resposta dos americanos

Já na América, como resposta à condenação da invasão pelos franceses, um movimento respondeu com boicotes a vinhos franceses e de semântica: às batatas fritas, french fries em inglês, apelaram que passassem a chamar “freedom fries”. O nome chegou a ser mudado em algumas cantinas do Congresso norte-americano, mas a euforia durou pouco, à medida que o apoio popular à invasão desvaneceu.

{relacionados}