É difícil entender a desordem, e daí o Brasil seja esse território monstro que é quase impossível conceber nos limites da imaginação. É um país que exige desde logo uma boa compreensão do absurdo, que é algo mais infligido do que absorvido, um país enorme, com a sua extensão de mil cansaços, e uma vez mais cindido por uma quase guerra civil, por uma corrupção que foi para lá das coisas e atingiu a própria noção da realidade, cada vez mais confusa e sangrenta. Resta agora toda essa má-fé que terá de ser exorcizada, ou que arrastará cada vez mais fundo o país para formas de sedição e violência, deixando de ser um solo comum, um único e mesmo lugar, continental, unificado nas suas relações. Muitos têm reflectido sobre como o Brasil se sustém mais do facto de haver terra, sólida e contínua, a qual bastaria ao sopro épico, contrapondo-se, na sua enormidade silenciosa, ao burburinho da história recente do país. Assim, a terra serve como elemento neutro, solene e inerte, intocado pela confusão dos homens. Talvez também por isso, um traço que marca a literatura brasileira e outras das suas manifestações artísticas seja a falta de escala, como se desde o início a medida humana tivesse sido expulsa. É uma arte de territórios instáveis, e, com frequência, violentamente expansivos, uma desmesura que precisa inventar meios de tradução para a grandeza desconfortável e inquietante de que se vê cercada. José Ribamar Ferreira, antes de Ferreira Gullar, foi o “periquito” em miúdo, o rapaz que resistia à convocação dos outros lá na pequena São Luiz, no Maranhão (Nordeste), aqueles que ficavam perplexos que ele preferisse a gaiola onde se encerrava pelas tarde, tendo dali a vista imensa de toda a literatura, à qual se foi devotando, erguendo essa “incompreensível fortaleza” para os que ficavam de fora, e assobiavam primeiro a chamá-lo, depois atiravam pedras, e, por fim, lá desistiam do amigo, que por essa tarde estava perdido para essas coisas de um fôlego tão discreto quanto expansivo. “Estamos no reino da palavra, e tudo o que aqui sopra é verbo”, escreveu em “A luta corporal”. Mas aquela infância pobre não deixava de ser das que herdam os vastos e antigos enredos que se inscrevem entre o futebol e a lama, os camarões no rio ou fugir de bicicleta para levar ao desespero as forças. Foi com aquele segundo livro, lançado em 1954, que as coisas verdadeiramente começaram para Ferreira Gullar, sendo que o primeiro, “Um pouco acima do chão” (1949), publicado quando contava apenas 18 anos, ficou mais como um ameaço juvenil, um modo frágil ainda de se medir no que era dos outros, de calibrar a voz, e acabou dispensado na recolha da sua obra poética, que arranca com aquele segundo, livro que teve um impacto avassalador na poesia brasileira, prenunciando o movimento de vanguarda intitulado Concretismo, ao qual ele esteve ligado na sua fase inicial, mas de que viria a desligar-se, acabando por denunciar a excessiva frieza e a desumanização do movimento. Começou então a saber antes de tudo como desenvencilhar-se do excesso de solenidade, aperfeiçoando-se na construção de um excelso instrumento, capaz de articular a plenitude do vento, os seus arrancos e a subtileza com que faz variar as vozes, aprofundar o sentido, como encordoa a luz que lhe dá o sol e se impõe contra um certo “sombrio império do niilismo pós-moderno”, na expressão do crítico e também poeta Antonio Carlos Secchin. Num texto em que pedia o Nobel para Gullar, enaltecia a forma como, sem abdicar dos mais rigorosos padrões de exigência estética, aquele poeta não ficava entretido como tantos outros numa “espécie de fetichização autocentrada do ato literário”, mas sabia conciliar a dificuldade e o apuro da sua lira com aquele registo aprendido com Murilo Mendes, Drummond e João Cabral de Melo Neto de querer ser frequentado pelo leitor comum, não especializado ou universitário, entendendo que da experiência poética só se frui quando esta escapa aos condicionamentos, a esse embevecimento que a neutraliza, aos códigos de quem a encara como matéria de estudo, no fascínio capturado e dissecado nalgum laboratório. Assim, esta poesia nasce de um pacto com a desordem, do seu desejo de transpor barreiras ou limites, modificar-se com o conhecimento das coisas, andar ao rés da existência e preparar o salto, o voo, sem nunca se alhear da intimidade com o quotidiano, para ter essa clareza de nunca perder o fio, saber sempre por onde a combustão da poesia vai, tantas vezes da forma mais discreta, mantendo vivo o seu ânimo capaz de uma explosão súbita. Por isso, esta é uma poesia tão porosa, tão dinâmica e avessa a qualquer regime que tenda à petrificação, e ganha muito em desdizer-se, em decantar-se, prescindindo de ter um centro ou um ponto fixo, como vinca Secchin, ao mesmo tempo que também nunca se firma em torno de princípios imutáveis. “Despreza o mar acessível/ que nas praias se entrega, e/ o das galeras de susto; despreza o mar/ que amas, e só assim terás/ o exato inviolável/ mar autêntico!// O girassol/ vê com assombro/ que só a sua precariedade/ floresce. Mas esse/ assombroé que é ele, em verdade.// Saber-se/ fonte única de sei/ alucina.// Sublime, pois, seria/ suicidar-nos:/ trairmos a nossa morte/ para num sol que jamais somos/ nos consumirmos.”

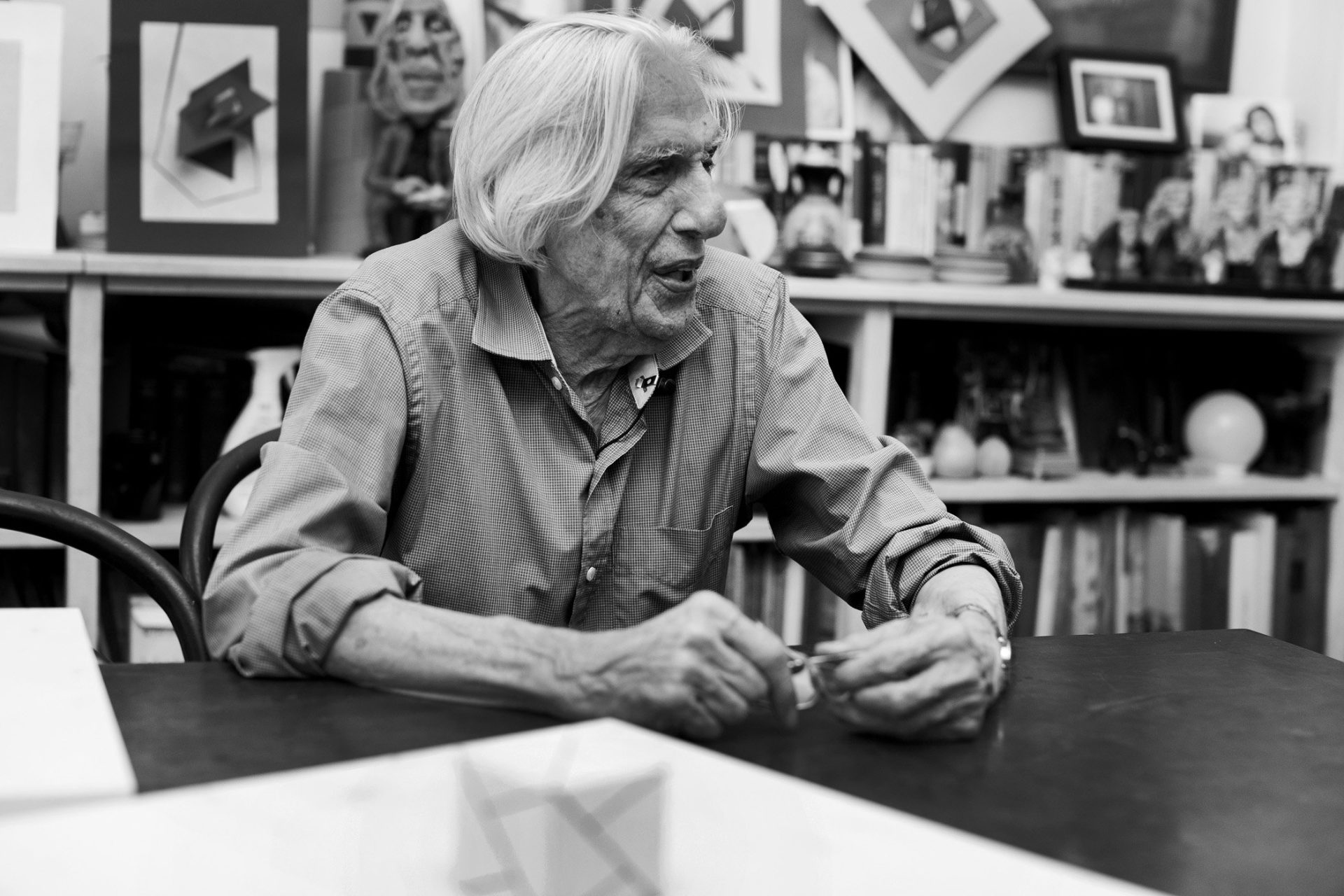

Ferreira Gullar foi uma figura que além desta capacidade fenomenal de se reinventar literariamente, absorver com a própria vida os abalos e tumultos do seu tempo, e a sua biografia reflecte algo bem mais fundo que um mero engajamento intelectual, mas uma entrega e uma coragem invulgares, que nunca se confundem com um certo sentimento de superioridade, de desconfiança ou daquela preguiça que impede tantos de segurar a sua intransigência para lá daquele limite em que já não parece existir esperança de uma verdadeira transformação ou de um radical exorcismo da má-fé social e política. No período dos governos militares brasileiros, Ferreira Gullar foi preso, submetido a interrogatórios, forçado a exilar-se. Viveu por um período em Moscovo, depois no Chile, até à queda de Salvador Allende, e residiu ainda no Peru e na Argentina, onde compôs aquele que é para muitos uma das maiores realizações da poesia do século XX em português, o seu “Poema Sujo”, de 1975. Exilado em Buenos Aires, esse golpe nasce do sentir-se derrotado, da falta dessa propriedade mínima de um homem sobre si mesmo ou sobre o destino que se lhe impõe, e que toma balanço e ganha um fôlego inesperado como “um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas”, num de aprender como se faz girar a vida “com seu montão de estrelas e oceano”. Assim, Gullar vai arquitectando “constelações de alfabeto/ noites escritas a giz”, reparando a função e os elementos que ligam as partes, essas peças que parecem restar desirmanadas, caídas pelo idioma que sempre fica a sentir-se uma lástima, incapaz de renovar o sentido, estabelecer um acordo ou uma ordem minimamente coesa, e então o poeta chamou sobre si a responsabilidade de “criar um texto visceral e radical a partir da reconstituição de sua infância em São Luís e que atravessasse, com a explosiva ausência de ‘lógica’ da poesia, toda a experiência da sua vida” (Secchin). “Que importa um nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão à mesa do jantar sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma?/ mas que importa um nome/ debaixo deste teto de telhas encardidas vigas à mostra entre cadeiras e mesa entre uma cristaleira e um armário diante de garfos e facas e pratos de louças que se quebraram já/ um prato de louça ordinária não dura tanto/ e as facas se perdem e os garfos/ se perdem pela vida caem/ pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos/ e baratas ou enferrujam no quintal esquecidos entre os pés de erva-cidreira e as grossas orelhas de hortelã”.

Assim, o poeta regressava às origens, ao balanço de uma infância numa das regiões mais pobres daquele país, e à forma como desde cedo se expunha directamente às coisas e se ensinava, como avançou a custo com a ajuda de velhos dicionários da Biblioteca Pública, como aprendeu sozinho o francês ainda adolescente e se tornou assim um leitor voraz, balançando entre os manuais de gramática e os poetas parnasianos, como adquiriu uma fé própria, e com recursos próprios e com a ajuda da mãe publicou o primeiro livro, aquele que viria a renegar logo que tomou contacto com a poesia moderna. Toda a sua obra é um desafio daquilo que não tem hipótese às instâncias superiores, é um fascínio improvável, aquela urgência que pulsa nas naturezas mais frágeis, e uma constante na sua obra é essa espécie de clamor que vai entre existências perecíveis, e logo em “A luta corporal”, ao traçar “um programa de homicídio”, um morto, ainda por cima pobre, diz-nos isto: “o apodrecer é sublime e terrível. Há porém os que não apodrecem. Os que traem o único acontecimento maravilhoso de sua existência. Os que, súbito, ao se buscarem, não estão… Esses são os assassinos da beleza, os fracos. Os anjos frustrados, papa-bostas1 oh como são pálidos!” E logo depois vem o programa daquele que se assume como o que “sempre mastigou a sua língua e a engoliu”: “Ouçam: a arte é uma traição. Artistas, ah os artistas! Animaizinhos viciados, vermes dos resíduos, caprichosos e pueris. Eu vos odeio! Como sois ridículos na vossa seriedade cosmética!” Está ali, naquela carta de um morto pobre quase tudo o que importa reter de um balanço que não cessa, aquele princípio de humildade reclamado por Kafka, notando como esta confere a todos, e também àquele que desespera na sua solidão, a relação mais forte que é possível estabelecer-se com o seu próximo, sendo isto alcançado da forma mais imediata, desde que a humildade seja plena e constante. Ora, Gullar nunca foi outra coisa senão esse poeta da sagração do vínculo mortal que nos une às coisas, desse balanço que se retém de entre as vagas do mar que ele define nestes termos: “Mar – oh mastigar-se!, fruto enraivecido! – nunca atual, eu sou a maré de meu duro trabalho.” O homem não é nada sem essa sua perspectiva única sobre a existência e os seres: “Os jardins do mundo são algo estranho e mortal. O homem é grave. E não canta, senão para morrer.” Aquela carta é um momento fundamental não apenas da obra deste poeta e dramaturgo, ficcionista, tradutor, biógrafo e cronista, além de destacado teórico e crítico de arte, é um momento decisivo numa obra que criou uma dimensão de humildade fulgurante e nova, a deste poeta que anunciou logo em 1954 aquilo que iria fazer: “construo uma nova solidão para o homem; lugar, como o da flor, mas dele, ferocíssimo!; como o silêncio aceso; a mais nova morte do homem/ construo, com os ossos do mundo, uma armadilha; aprenderás, aqui, que o brilho é vil; aprenderás a mastigar o teu coração, tu mesmo”. É que, dessas coisas tão singelas, como são as palavras, da variação humílima no sopro, da nuance caligráfica, fazem uma diferença que pode chegar ao ponto de se tornar insuportável, e mudar a relação que estabelecemos com as coisas: “Chego e os gerânios pendentes fulguram. As cousas que estão de bruços voltam para mim o seu rosto inaceitável, e consome as palavras o meu dia de trezentos sóis.” Assim, esta obra conteve todo o género de movimentos, traições ou contradições, uma obra que nos ficou como um reflexo infrene, um vislumbre inquietante seguido de outro, uma clareza absurda e que mostrou como só a condição do ser mortal permite realmente estabelecer essa dimensão de limite que é a nossa ficção mais substantiva: o tempo. “Tempo acumulado nas dobras sórdidas do corpo, linguagem. Meu rosto esplende, remoto, em que ar?, corpo, clarão soterrado!” E voltamos ao princípio, ao verbo e à lição que este nos oferece, à articulação do que permite arrancar um fruto e guardar o seu sabor na memória: “Sim, para te tocar no que não és: forma e cor aqui, e algo mais que o corpo unicamente sabe, festa, explosão, ameaça a este céu atual.” Assim, a alma só se torna ameaçadora na aliança que estabelece com um corpo, com os seus sentidos, com a sua presença instável. “O que duras, no agora que já se desprendeu de nós e se ergue acima deste, é uma exata espera de alegria – precipitável na boca, feito um relâmpago!” Assim, esta obra vê revigorada a sua actualidade nos momentos mais desesperados, o seu rastro de luz vibra com uma intensidade prenhe de alegria e lucidez, com o seu tom desafiador contra todos esses que, por ignorância, pretendem impor a treva do obscurantismo. E num livro em que reflecte sobre a sua poesia, e que se chama justamente “Uma luz no chão”, ele exprime esse desejo de criar uma obra que fizesse da humildade a sua condição essencial: “Disso quis eu fazer a kminha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. (…) quis fazer [do canto] a expressão desse drama, o ponto de ignição onde, se possível, alguma luz esplenderá: uma luz da terra, uma luz do chão – nossa. (…) Noutras palavras: uma poesia que revelasse a universalidade latente no nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa vida de marginais da história”. E é deste modo, batendo-se por essa “esperança doida/ que é o próprio nome da vida”, que Gullar demonstrou que o que cabe ao poeta é alimentar-se daquilo que não há, daquilo que falta (“eu colho a ausência que me queima as mãos”), bater-se para que os homens não se resignem, que a ânsia e o desejo se renovem diante de um real que quase sempre nos serve a decepção. E, por isso, o poeta aproveita a lição dos ciclos que se renovam, da força inestancável da própria vida, competindo-lhe “cantar ate à absoluta exaustão do derradeiro fio da voz” (Secchin), mantendo-se humilde e, ao mesmo tempo, insaciável, incapaz de se submeter a qualquer princípio de estabilidade poética, uma vez que, no mínimo, cabe-lhe rechaçar essa busca dos signos eternos, antes defendendo a condição do que apodrece. Assim, mais de meio século depois daquela “carta do morto pobre”, no seu fabuloso e derradeiro livro “Em alguma parte alguma”, Gullar anda ainda de volta do apodrecimento, empenhado em impor dignidade àquilo que distingue esta relação danada que mantemos com as coisas, esta vertigem que triunfou destacando-se de entre as hierarquias dos anjos, pagando o preço da sua queda, desse gosto de se provar os frutos, de realmente se ir até ao fim, conhecer no corpo o alumbramento e depois a degradação das coisas entretecidas umas nas outras num vínculo sagrado, coisas que morrem e renascem, se dizem e desdizem, num assombro sublime e terrível: “Há quem pretenda/ que seu poema seja/ mármore/ ou cristal – o meu/ o queria pêssego/ pera/ banana apodrecendo num prato/ e se possível/ numa varanda/ onde pessoas trabalhem e falem/ e donde se ouça/ o barulho da rua.”