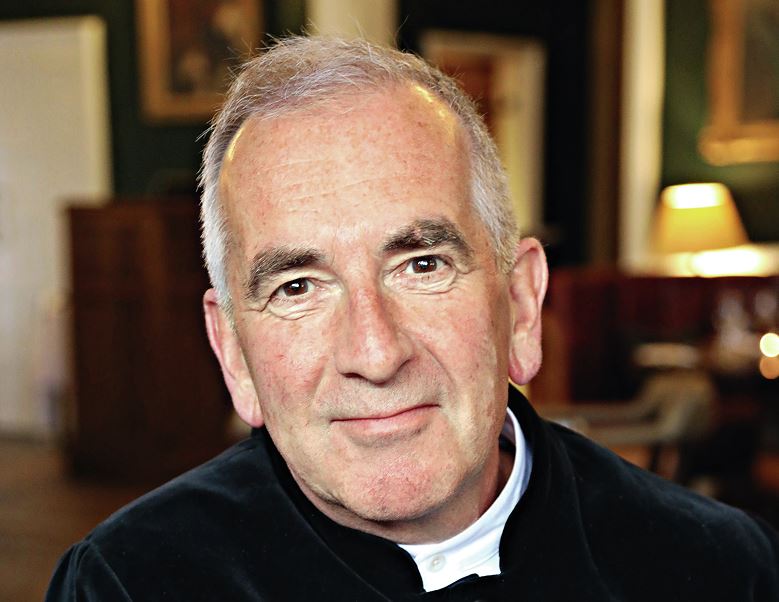

Nascido em Nottingham, Inglaterra, há 65 anos, Robert Harris é um dos mais bem-sucedidos autores de romance histórico da atualidade. Formou-se em Cambridge e foi jornalista da BBC e editor de política no The Observer antes de se dedicar a tempo inteiro à ficção. Já escreveu sobre Cícero, o grande orador romano do século I a.C., sobre a eleição de um Papa e sobre o infame Acordo de Munique de 1938 que abriu a Hitler as portas da Europa. O Oficial e o Espião, o seu romance sobre o caso Dreyfus, escândalo de espionagem e de antissemitismo que abalou a Terceira República e o Exército francês, foi adaptado ao cinema por Roman Polanski.

Pompeia tinha o mesmo destino – e até pela mão do mesmo realizador. A estreia chegou a estar marcada para o Festival de Cannes mas o filme, que teria um dos maiores orçamentos da história do cinema, acabou por ser abortado por uma greve dos atores.

Quanto ao livro, que acaba de ser reeditado em Portugal pela Presença, conta a história de Marcus Attilius Primus, um engenheiro hidráulico que é chamado à Baía de Nápoles para resolver um problema no aqueduto, cuja água se encontra contaminada por enxofre, até que deixa completamente de correr. A erupção do Vesúvio, que vai destruir a cidade, está iminente.

Robert Harris conversou com o Nascer do SOL por zoom num dia de frio intenso («Hoje de manhã estavam dez graus negativos», diz-nos), a partir da biblioteca da sua casa a sul de Oxford, onde trabalha há trinta anos.

Parece-me óbvio que todos os seus livros exigem muito estudo e investigação. Neste caso em particular, o material que existe sobre Pompeia e a vida no Império Romano é quase inesgotável. Por onde iniciou a sua pesquisa?

Tudo começou no verão de 2000. Eu estava a tentar escrever um romance sobre a América, uma distopia situada num futuro próximo. Isto foi quando os Estados Unidos estavam no zénite do seu poder, depois da queda do Muro de Berlim e do comunismo. E, ainda assim, sentia-se que pairava no ar uma ameaça, como se provou seis meses mais tarde com o 11 de setembro. Fosse como fosse, eu não estava a conseguir escrever o romance. Até que um dia regresso de uma viagem de pesquisa e vejo um artigo no Daily Telegraph que falava sobre novas descobertas acerca da destruição de Pompeia. Li o artigo e pensei: ‘Será que o meu romance sobre a América pode passar-se na Roma Antiga?’.

Qual foi o passo seguinte?

Apanhei um avião para Nápoles em agosto de 2000, no aniversário da erupção [24 de agosto de 79 d.C.], a achar que era uma ideia louca, mas queria tentar. Fui a Pompeia, andei um bocadinho pela rua principal e virei para Norte e o Vesúvio apareceu lá ao fundo. Tinha o sol a bater-me nas costas e senti o cheiro de água a secar em cima da pedra sob o calor de agosto. E pensei: ‘Isto seria o que uma personagem estaria a sentir. Talvez consiga escrever o tal romance’. O cheiro da água a secar na pedra vinha do aqueduto. E ocorreu-me: ‘Por que não escrever sobre um homem que estaria a sentir todas estas coisas no ano de 79? Mal regressei a Inglaterra, dirigi-me à biblioteca do Museu Ashmolean em Oxford e comecei a fazer pesquisa sobre o aqueduto que abastecia Pompeia. E comecei a tentar imaginar a personagem de um engenheiro na Roma Antiga. E fui por aí fora. Li tudo o que podia, e uma pergunta levou à outra. Como era gerido o aqueduto? Como era construído? Como era feita a manutenção? O que lhe teria acontecido durante a erupção? Quem era o dono das termas? E foi assim – passo a passo, toda uma sociedade começou a surgir.

Pareceu-me muito inteligente escolher o aquarius como protagonista, porque permitiu-lhe falar sobre duas coisas muito importantes no mundo romano, que são a engenharia e, claro, a água. Teve algum modelo no qual basear Attilius ou saiu tudo da sua cabeça?

Li Vitrúvio [autor do primeiro tratado de arquitetura que nos chegou, os Dez Livros Sobre a Arquitetura] e pensei que havia algumas semelhanças entre ser engenheiro naquela época e hoje. E um grupo de homens a tentar reparar um aqueduto no pino do verão seria parecido com um grupo de trabalhadores dos dias de hoje. Uma das vantagens de situar um romance na Roma antiga é que não existe um problema com a linguagem porque não temos de fazer as personagens falar como pessoas do século XVI ou XVII – ou mesmo XIX. Eles falavam vernáculo e isso pode ser simplesmente transposto para inglês moderno. Os engenheiros são pessoas consistentes e pragmáticas, tal como eram naquela altura, e por isso ofereceram-me uma ponte para o mundo antigo. Só pensamos em gladiadores e imperadores, mas quem realmente fez o Império Romano foram os homens que construíram os aquedutos e as estradas, e a tecnologia que usavam era espantosa. Acabou por tornar-se um techno-thriller romano. Tentei escrever um romance muito moderno, mas que se passa há perto de 2000 anos.

Uma das características da sociedade romana que saltam à vista é a violência brutal, que está aliás muito presente neste livro. Há até um episódio em que um escravo é atirado para um tanque cheio de enguias, para ser comido vivo. Há algum relato da época de uma situação deste género?

Sim, existe uma descrição de uma situação idêntica em Cássio Dio. Quando um escravo parte uma peça muito valiosa, o proprietário, Vedius Pollio, que era amigo do imperador Augusto, manda atirá-lo às enguias. Trata-se de uma história verídica. Não se pode escrever sobre aquele mundo sem se falar da crueldade. Essa é, quanto a mim, a grande diferença entre eles e nós – não havia uma verdadeira consciência da crueldade. Noutros aspetos, numa quantidade surpreendente, até, eram muito semelhantes a nós.

Quer dar um exemplo?

Passei longas temporadas na Baía de Nápoles. Por volta das quatro, cinco da tarde, nas cidadezinhas, as mulheres mais velhas vinham cá para fora e sentavam-se na soleira da porta a conversar. Isto é exatamente o que acontecia no tempo dos romanos, este tipo de vida de rua. Lembro-me de uma vez conversar com um académico de Oxford e perguntar-lhe como é que as coisas funcionavam em Roma. Ele tinha acabado de chegar da Índia ou do Paquistão. E contou-me que quando passava à porta de casa do médico da vila, de manhã muito cedo já havia uma quantidade de gente sentada e em pé à espera, lá fora. O_médico saía e aquela gente toda ia atrás dele até ao centro da vila. ‘Era exatamente assim que teria sido em Roma’, explicou-me esse académico. Quando alguém precisava de um favor, andava atrás da pessoa que a podia ajudar até essa pessoa reparar nela.

Ou seja, há sociedades onde as coisas ainda funcionam da mesma maneira.

Vou dar outro exemplo. Se for a Marraquexe, ainda vê as casas voltadas para dentro com um jardim ao centro. As ruas podem ser barulhentas, fervilhantes, que a casa está silenciosa e protegida do exterior. Em Pompeia era igual. Enquanto escrevia o livro estava sempre à procura destes paralelos com a vida naquela época. Dois mil anos depois, as pessoas ainda vivem da mesma maneira.

A par dessa brutalidade de que falámos, havia um grande requinte, como podemos atestar pelos objetos que nos chegaram. A nós, parecem-nos características contraditórias, mas pelos vistos conviviam pacificamente na sociedade romana.

Isso também se verifica no mundo moderno. Podemos pensar que sofisticado era o mundo em meados do século XX – mas depois largaram as bombas em Hiroxima e Nagasáqui e os alemães gasearam seis milhões de homens, mulheres e crianças. Como pode tudo isto existir em simultâneo? Depois de Beethoven, de Shakespeare e todos esses grande génios? Não deve surpreender-nos que grandes intelectos e sensibilidade artística coexistam com uma enorme brutalidade. Na minha opinião, nunca devemos julgar-nos superiores aos homens do mundo antigo. Não me parece que tenhamos melhor poesia do que a deles, não me parece que tenhamos melhores edifícios, não temos melhor filosofia do que a de Sócrates e Platão, não temos melhores discursos políticos do que os de Cícero. Só na música. Dir-se-ia que somos muito mais sofisticados porque temos uma variedade de instrumentos e tecnologia à nossa disposição, mas na verdade o ser humano tinha atingido um patamar de desenvolvimento que não estava assim tão atrás do nosso.

Uma das coisas mais fascinantes em Pompeia, parece-me, é mostrar-nos uma sociedade que ainda não tinha absorvido os valores judaico-cristãos. Foi difícil pôr-se em sintonia com a mentalidade daquela época?

Essa pergunta vai direita ao cerne do problema sobre escrever ficção passada no mundo antigo. Eu tenho a teoria de que quanto mais fiéis formos à história, mais difícil de ler se torna. E quanto mais fácil de ler o tornamos, menos fiel será. Portanto temos de percorrer um caminho muito estreito para tentar que seja ao mesmo tempo agradável de ler e razoavelmente fiel. Um livro que me impressionou muito, e me ajudou, foi o Satyricon, de Petrónio. É uma autêntica cápsula do tempo que nos permite olhar para aquele mundo ao mesmo tempo familiar, reconhecível, e estranho. Há um jantar no meu livro, um banquete, que se inspirou muito no do Satyricon. É um livro que está cheio de personagens que podemos identificar, como o homem de negócios novo-rico ou o snob pedante.

O seu personagem novo-rico, Ampliatus, o escravo liberto, inspirou-se no Trimálquio do Satyricon?

Sim, em certa medida. Fiquei fascinado com o facto, que eu desconhecia, de em Roma um escravo poder conquistar a liberdade e tornar-se alguém muitíssimo rico, embora nunca um cidadão romano de pleno direito. Não podia concorrer a eleições nem votar. Mas o filho já podia. Isso sugeriu-me esta figura que poderia aparecer na América, onde um emigrante, por exemplo, depois de uma vida dura pode singrar e proporcionar o melhor aos seus filhos.

Aqui em Lisboa também temos um teatro romano que foi pago por um escravo liberto. É espantoso como podiam enriquecer tanto.

As sociedades mais bem-sucedidas em termos económicos são em geral aquelas que encorajam a imigração. A América tem uma economia muito dinâmica precisamente porque recompensa a iniciativa e a ambição. Neste sentido de não ser uma sociedade étnica, Roma era muito parecida com a América. Não era como a sociedade portuguesa, a inglesa ou a francesa, era um caldeirão de pessoas de todo o mundo. O que a torna tão interessante é que uma pessoa pode vir do nada e chegar ao topo. O verdadeiro Ampliatus, que existiu na realidade, era um antigo escravo que mandou construir o templo de Ísis de Pompeia e conseguiu que o seu filho fosse nomeado para o senado local.

Um dos aspetos em que se nota que o cristianismo ainda não tinha chegado a Pompeia é a enorme proliferação de falos. Vemo-los em padarias, em pendentes para usar ao pescoço e, claro, no antigo Gabinete Secreto do Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles.

É verdade. Pompeia era obviamente uma sociedade guerreira dominada por homens. Um mundo completamente machista.

Os falos eram usados como amuletos, acreditava-se que traziam boa sorte. Sendo os romanos tão supersticiosos, como se compreende que tenha havido tanta gente que ignorou os sinais dados pelo Vesúvio e não tenha fugido logo da região?

Muitos terão fugido. Não sabemos exatamente quantos, mas dada a dimensão das cidades [Pompeia e Herculano] e a escala da destruição, deveria haver mais cadáveres. Isso sugere que muitos habitantes terão conseguido escapar. Mas, para dar um exemplo mais próximo, quando há tremores de terra na Califórnia, a população de Los Angeles não desaparece de um dia para o outro. Quando houve as cheias em Nova Orleães as pessoas ficaram na cidade. Acho que é um impulso humano muito comum pensar: ‘Não me vai acontecer nada’. Além disso, ir para onde? Não me surpreende o facto de tantas pessoas terem ficado. Devo dizer que este meu livro não teria sido possível se não tivesse havido a erupção do Monte Santa Helena [estado de Washington, EUA] em 1980, porque nos deu a primeira oportunidade de observar uma erupção de tipo pliniano, que foi a que aconteceu em Pompeia. Isso permitiu pegar no que foi observado e compará-lo com os escritos muito detalhados de Plínio, o Jovem. Pela primeira vez, percebemos que a erupção tinha durado 24 horas. Não foi apenas um bang! e pronto. Outra coisa que me fascinou nas minhas pesquisas foi ter percebido que todos os cadáveres em Pompeia foram encontrados à altura dos telhados, uns três, quatro ou cinco metros acima do nível da rua. E perguntei a um eminente arqueólogo: ‘Como é que nunca tinha ouvido falar disto?’. Era algo a que os especialistas nem faziam referência. Podemos imaginar a rua a ficar preenchida, a subir aos poucos, e por fim as pessoas estavam encurraladas. Nunca me esqueci disto, porque mostra que aceitamos opiniões formadas que nos dão sobre a história e nem nos damos ao trabalho de fazer perguntas. E de repente percebi que tínhamos andado completamente enganados.

As pessoas sabiam que viviam à sombra de uma bomba-relógio?

Não faziam ideia. Os campos à volta da Baía de Nápoles são conhecidos pelas suas nascentes termais de água quente e pelos banhos de lama. O cume do Vesúvio estava escurecido e provavelmente cheirava a enxofre, mas ninguém na região imaginava que o Vesúvio era uma bomba à beira de explodir. A erupção de Pompeia não é de lava, não é como o Etna, por exemplo. É uma rolha sob alta pressão numa garrafa que de alguns em alguns séculos salta, e a última vez que tinha saltado tinha sido há demasiado tempo para alguém se lembrar.

Só recentemente percebi que os habitantes não tinham morrido apanhados pela lava.

A lava demoraria dias a chegar a Pompeia, desde a cratera até lá abaixo. Isso não mataria ninguém. As pessoas foram mortas por uma onda supersónica de cinza e calor, uma mistura explosiva que avançou a uma velocidade que apanhou as pessoas desprevenidas. Foi isso que aniquilou as cidades.

Visitou muitas vezes Pompeia para fazer pesquisa ou esclarecer aspetos particulares do livro?

Estive lá várias vezes em 2001 e 2002. Viajei por toda a Baía de Nápoles, sobretudo em janeiro. Foi maravilhoso, estava ameno e sem turistas. Até que cheguei a um ponto, em 2002, em que percebi que não podia lá voltar porque tinha uma imagem de Pompeia na minha cabeça que começava a entrar em conflito com as vias rápidas cheias de trânsito de Nápoles, os aviões a aterrar – precisava de me afastar do mundo moderno para me envolver apenas com a Pompeia dos livros e mapas antigos.

Teve acesso a locais onde os turistas habitualmente não vão?

Nem por isso. Pelo menos enquanto fazia a pesquisa. Depois de o livro ser publicado e estar à venda é que conheci o responsável pelo parque arqueológico, que me mostrou partes que estavam fechadas. De resto, fui sempre como um turista vulgar. Excetuando talvez o facto de ter ido à procura da piscina mirabilis [grande cisterna subterrânea onde terminava o aqueduto], onde quase ninguém ia. Lembro-me de estacionar o carro em Miseno, andar nas ruazinhas e quando lá chego vejo um papelinho com um aviso. Tive de chamar uma senhora à janela. ‘Maria!’. E ela lá desceu com a chave. A_piscina mirabilis é uma das maravilhas arqueológicas da Europa e eu estava lá sozinho com a senhora a vigiar-me. Foi fantástico.

E alguma vez subiu à cratera do Vesúvio?

Desobedeci às regras, porque desci mesmo até à boca do vulcão, Fui lá acima várias vezes.

E não é perigoso?

Acho que sim. Estive há pouco tempo com a realizadora de um documentário sobre o meu livro, e ela disse-me: ‘Nem acredito que te obriguei a fazer isto!’. Estava sempre a pedir: ‘Vai! Mais perto, mais perto’. Eu fui descendo com cuidado. De vez em quanto soltavam-se lufadas de vapor sulfuroso. Realmente devia estar doido. Não sei se hoje ainda se pode fazer isso. Aliás, durante as fases de pesquisa para os meus livros fiz muitas coisas que já não são permitidas. [risos]

Li um destes dias que Tolstói, o escritor russo, achava que podia aproximar-se mais da verdade com um romance sobre a invasão de Napoleão em 1812 do que com um livro de história. Acha que este princípio também se aplica ao seu romance histórico sobre Pompeia?

Em certa medida. Em primeiro lugar, devo dizer que tento sempre dar o devido crédito às fontes que usei, e sempre tive muita consciência de que me apoio nos ombros de outras pessoas. Sem o trabalho delas eu não poderia fazer nada. Mas de facto quando escrevi sobre Pompeia ou sobre Cícero houve momentos em que, usando a imaginação e colocando perguntas a mim próprio sobre as personagens e as suas motivações, senti que conseguia chegar mais perto do que os historiadores. E ia estabelecendo relações e encadeamentos de factos em que os historiadores não tinham reparado ou não se sentiam propensos a pensar. O aqueduto é um excelente exemplo disso. Ninguém lhe tinha prestado grande atenção. Muito poucas pessoas se tinham dado conta da importância do cimento hidráulico. Os romanos conseguiam fazer cimento que secava debaixo de água, que era leve, e permitia construir um aqueduto a alta velocidade. E a partir daí os seres humanos já não precisavam de viver perto das fontes de água. Podiam trazer a água para a cidade. Esse é um desenvolvimento da maior importância na evolução humana. Os romanos eram imensamente sofisticados. Os engenheiros civis ainda hoje não percebem como o Panteão de Roma consegue manter-se de pé. Fiquei com um enorme respeito pela engenharia romana.

Plínio, o Velho, que é um dos principais personagens do seu livro, escreveu que os aquedutos romanos eram um prodígio sem igual.

Concordo. No início do meu livro cito uma estimativa segundo a qual o abastecimento de água em Roma no século I era superior ao de Nova Iorque nos anos 80. Roma tornou-se uma cidade com um milhão de habitantes por causa dos aquedutos que traziam estas formidáveis quantidades de água. Isto mudou o mundo. A ciência muda o mundo.