Como a cabeça de Vasques, que também estava certa – agora num outro campeonato -, mas nem sonhou que os cinco dedos canhotos destoavam da multidão. O estádio Nacional aplaudia o golo do sportinguista nesse Portugal-Hungria. Uma mão cheia de palmas da mão direita na esquerda. E um adepto a contrariar o gesto, em desalinho com a lógica da salva. “Notei que batia ao contrário. Somos raros. Perante esta antiguidade descobri que quem bate palmas com a esquerda na direita é o Obama e o Sinatra”.

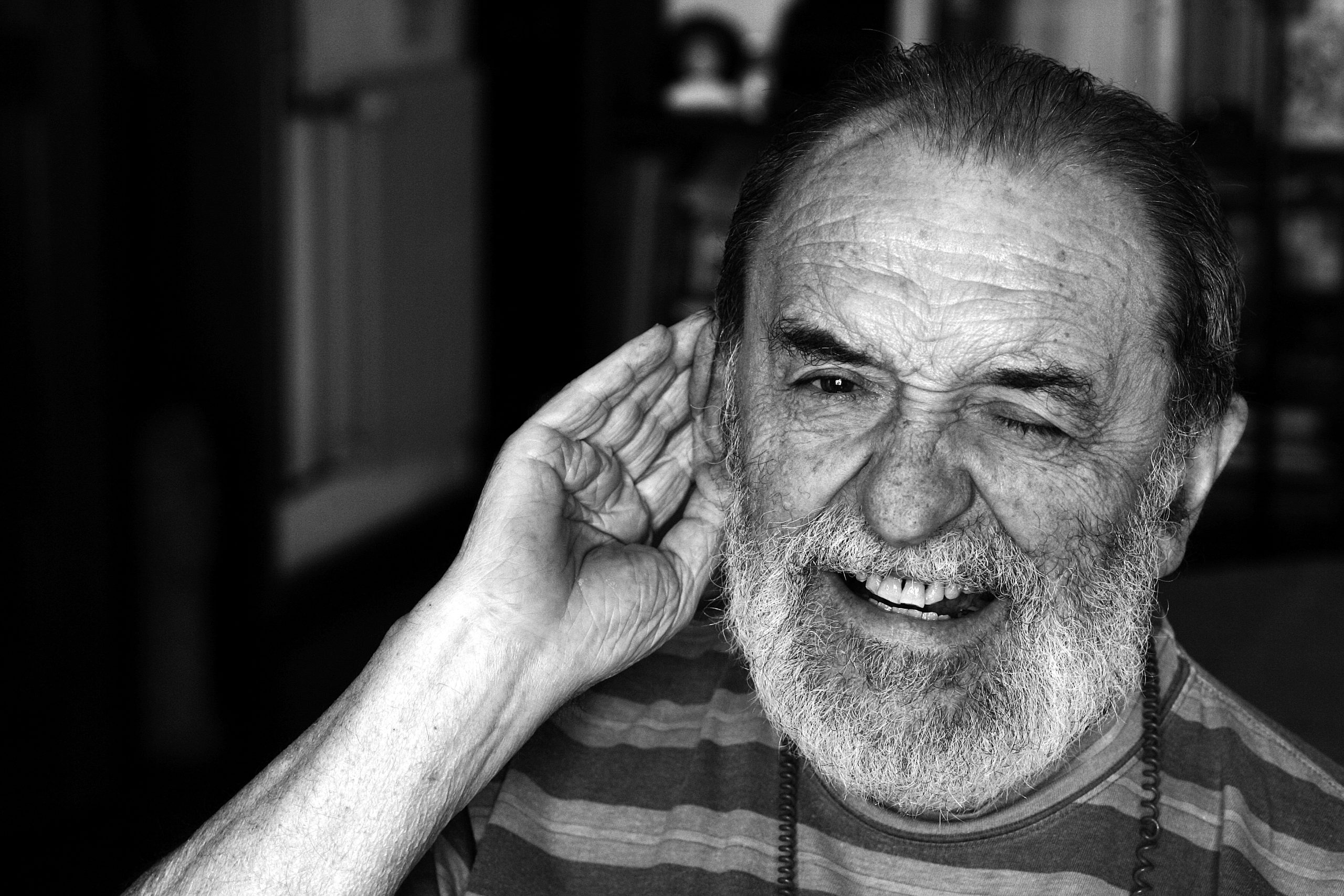

Escute-se o tempo baixo. Que descansem os discos, que ainda é manhã. Jazz, a esta hora, só “se ainda estiver acordado”. Ou se a companhia o ditar, que o corpo, em resposta à música boa, só descansa se o deixarem. E a mão esquerda de José Duarte, com 78 anos, vai seguindo esse desígnio do género, a um passo dos 100. “O jazz é político e a favor das minorias com razão. É uma vida passada a lutar por uma causa boa, mas não ganhei. No outro dia perguntaram-me se jazz se escrevia com ‘e’, com dois zz’s ou com um. Recuei décadas. Se me convidassem hoje para fazer um programa de jazz seria: ‘O jazz, esse desconhecido’, titulo do primeiro programa que fiz”.”

Recuemos no processo de alfabetização. São quase 50 anos de minutos, cinco de cada vez. Uma transgressão na conta aqui e ali, uma ousadia nas ondas da rádio servida pelos modernos, por esse campo que se quis ainda mais livre. “É difícil fazer o texto e escolher a faixa do LP, só depois veio o CD e o jazz moderno, o free jazz, mais antigo que os Cinco Minutos de Jazz. Em 1959 a primeira faixa era gravada pelo Ornette Coleman. As faixas aumentavam e cada vez menos cabiam na duração do programa, e eu em pânico. Passei por várias rádios e eles refilavam. ‘Hoje fizeste sete!’.

Ao microfone da RDP desde 1993, depois da estreia na Renascença (1966-1975) e da escala na Comercial (1984-1993), o entusiasmo pela repetição criativa permanente não perde o pio. Nem quando as pernas impedem deslocações e é a rádio que vem a casa. Licença para improvisar, pois claro, enquanto as bodas de ouro se antecipam com rigoroso preparo. “Na celebração em fevereiro destes 50 anos dos Cinco Minutos de Jazz vou por no texto que escrevo diariamente algumas das minhas histórias. E vou passá-las para escrito para o site que tenho em nome da universidade de Aveiro. Se sair bem, publico um livro, o último da minha vida.”

Falta apenas receber em Lisboa o líder do grupo que interpreta o indicativo do programa, “Um, dois…um dois, três, quatro, Cinco Minutos Jazz!, a canção mais popular em Portugal”, Mr Lou Donaldson, contactado pela filha mais velha do jornalista, e assombrado pela longevidade no FM, deverá dizer presente. “Um homem da minha idade num país que não sei onde é, há 50 anos que sabe de jazz? Quero conhecê-lo!”.

‘Very good old wine’

“Houve vitórias” depois daquele golo revelador. Um dos triunfos para a posteridade selou-se no aeroporto de Lisboa, em 1963, quando Louis Armstrong quis levar ‘ o puto’ de 20 anos para os EUA. “Trabalhava na TAP, ofereci-lhe umas garrafinhas de vinho do Porto, e com o nervoso deixámo-las cair no chão, mas não se partiram. ‘Very good old wine’, disse ele. Queria passar-me um bilhete de ida e volta. Não sei se fiz bem em não ter ido. Nova Iorque é muito pior que Lisboa no jazz. Os donos do capital comandam o gosto. Só pomos na rádio o que gostam. É violento.”.

É feitio que se dá mal com “os maus da fita”, estreado em 1916, nessa gravação “abaixo de cão” patrocinada pela Dixieland Jazz Band, grupo de músicos brancos de Nova Orleães, que desde logo mostraram que o fosso entre raças não se resolve de um sopro. Subversivo como nas primeiras horas, caprichoso como o género feminino. Falar de jazz com quem sabe da coisa? “É o mesmo com as mulheres. Nunca se deve dizer que é bonita e nova, porque isso dizem todos. É preciso de vez em quando dar uma certa vivência. Fui muito esperto com o Armstrong.”. Saiu-lhe uma composição enxuta, em cheio no coração do ouvinte. “Só lhe disse uma coisa que ninguém lhe disse. A tristeza que tive pela morte da cantora Velma Middleton, que tocava com os seus All Stars.”. O português bebia cerveja. O negro que pregou as maravilhas do mundo seguia o embalo sem freio do brandy. Levou-o a ver Monsanto e a panorâmica da cidade. Onde ficam os EUA, pergunta Louis. Sempre em frente, aponta José, que entretanto alerta para a presença da Rádio Renascença, no encalço da dupla. Param o carro. Avança o repórter de microfone aberto, que nem chegou a assediar os bons dias, julgando que a fonte alinha em cantigas tolas. “‘Mr Armstrong, can you tell me the difference between old jazz and new jazz’. Era a última pergunta que poderiam fazer ao Armstrong. ‘If you tell me what the difference is, i’ll kiss you everywhere’, respondeu”. Fim da reportagem. Nem um beijo para o caminho.

É feitio que se dá mal com “os maus da fita”, estreado em 1916, nessa gravação “abaixo de cão” patrocinada pela Dixieland Jazz Band, grupo de músicos brancos de Nova Orleães, que desde logo mostraram que o fosso entre raças não se resolve de um sopro. Subversivo como nas primeiras horas, caprichoso como o género feminino. Falar de jazz com quem sabe da coisa? “É o mesmo com as mulheres. Nunca se deve dizer que é bonita e nova, porque isso dizem todos. É preciso de vez em quando dar uma certa vivência. Fui muito esperto com o Armstrong.”. Saiu-lhe uma composição enxuta, em cheio no coração do ouvinte. “Só lhe disse uma coisa que ninguém lhe disse. A tristeza que tive pela morte da cantora Velma Middleton, que tocava com os seus All Stars.”. O português bebia cerveja. O negro que pregou as maravilhas do mundo seguia o embalo sem freio do brandy. Levou-o a ver Monsanto e a panorâmica da cidade. Onde ficam os EUA, pergunta Louis. Sempre em frente, aponta José, que entretanto alerta para a presença da Rádio Renascença, no encalço da dupla. Param o carro. Avança o repórter de microfone aberto, que nem chegou a assediar os bons dias, julgando que a fonte alinha em cantigas tolas. “‘Mr Armstrong, can you tell me the difference between old jazz and new jazz’. Era a última pergunta que poderiam fazer ao Armstrong. ‘If you tell me what the difference is, i’ll kiss you everywhere’, respondeu”. Fim da reportagem. Nem um beijo para o caminho.

O primeiro fica para a história, como sempre. O ritual iniciático, na música como na política, deve-se a ele e à sua sessão no Instituto Superior Técnico. Raul Calado, o mestre, a quem o miúdo lançou a dúvida em finais de 50: ‘Como se distingue um bom baterista de um mau baterista?’. “Ensinou-me muita coisa. Mas há qualquer coisa em mim que não tem explicação. Sinto a qualidade negra. Na Rádio Comercial chamavam-me ‘a orelha mais negra da Europa’. A capacidade natural vem pelo físico e só depois chega ao cérebro. Se não percebo, gosto à mesma, e defendo.”

A inovação do free jazz desafiou a compreensão de um esqueleto inteiro; custou a entrar, tal como nesse acesso ao teatro londrino, então ao serviço do Diário de Lisboa, onde o veterano Davis aquecia as hostes para outro cabeça de cartaz. José levava os bilhetes para os dias todos do festival, exceto para o último, que estava esgotado. “Fui à mesma. Entrava de golpe. A primeira parte era o Miles, a segunda era o Archie Shepp, que estava em lugar preponderante no alinhamento”. Aproveitou a deixa quando o porteiro se virou de costas e a porta aberta acenou com o convite. Casa cheia. O senhor ‘Kind of Blue’ em palco e ele em pé. Ao intervalo, metade da plateia esvazia-se. “Fasten your seatbelts. Sentei-me na fila da frente e não saí dali sem perceber aquilo. Lutei contra mim mesmo, com vontade de sair, e fiquei contente de perceber a lógica. Não há swing; bom, há mas é diferente, uns contra os outros, envolvimento permanente.”

Perceber faz parte, e a intervenção dos adjuvantes fica para quem sabe. “Por isso é que os ‘yeahs’ no jazz são dados por pessoas sérias.”. No antigo Hot Clube, “antes dos bombeiros terem encharcado o prédio todo”, reservou-se a noite ao pianista catalão Tete Montoliu. Genial, o cego que vê mais, que vê tudo, com mãos e ouvidos, despistou em dois tempos a presença entre o público. “Estava nas costas a perceber a lógica melódica e harmónica toda, a adivinhar o tema. Disse um yeah baixinho, ele para de tocar e olha para trás. Éramos amigos. Perguntei-lhe se me tinha conhecido a voz. ‘Não, só um ouvido como o teu podia apanhar aquilo”.

O treino da ‘mosca’ fez-se de viagens. A Lisboa parda de um regime ainda mais pardo não chegava para a educação do ávido aprendiz. À boleia do avião, o funcionário da TAP aterra na fervilhante Paris, Londres, depois Nova Iorque, para esse avanço da “cultura perseguida e vigiada”. A bagagem enchia-se de discos, livros, filmes. “No aeroporto passava-os fora da alfândega. Ia num autocarro para o hotel, de Orly, a ver o cartaz. Quatro filmes por dia, jazz de noite. Foi muito importante para a minha cultura. É um espanto quando a arte conquista uma pessoa. Sentimo-nos melhor. No jazz é lei descobrir sempre coisas novas. Sei solos e solos de cor mas naquela faixa há sempre uma acentuação da nota que não tinha reparado. E hoje posso pôr para trás. É preciso vir um divulgador.”

Desconhece o destino de uma das primeiras compras, mas lá está um daqueles que o acompanham no bater das palmas, onde o improviso se deixa atraiçoar pela gravação para que a memória não seja um disco riscado. “Foi um álbum do Armstrong, com o Bing Crosby e o Sinatra, no filme ‘High Society’. Com o Sinatra nunca consegui falar, mas fui uma vez a Nova Iorque, vi o concerto e vim-me embora. Cantou com a orquestra de Count Basie e a voz de Ella Fitzgerald.”. Luxo, enfim. Faltavam dois gigantes no curriculum, mas o jazz não chega para subverter o relógio. “O Charlie Parker, que morreu em 55, e só descobri o jazz em 58. Vi o quinteto de Coltrane em Paris, mas depois percebi que era com o George Coleman, ainda não era o Coltrane.”.

Por cá, à época, poucos escapariam a esse logro, com o género confinado a uns quantos ases tão colados à rádio como à lotaria de um Royal straight flush. “Quando o Paulo Gil me levou à cave do Hot o Villas Boas e outros estavam a ouvir o ‘Voice of America Jazz Out’ na telefonia, e a jogar poker. Era um puto novo e não fiquei muito bem impressionado. Por azar, lá fui ao Técnico, àquela espantosa sessão de divulgação. No final o Raul Calado deu-me uma lista, ia formar um clube novo de jazz porque perdera as eleições no Hot. Assinei e fui o número dois do Clube Universitário de Jazz. Foi fechado pela polícia. Estavam lá os negros que já seriam da Frelimo e MPLA, havia exposições e fotografia”.

Um espetador não esquece. Fica gravada a melodia das pernas de Tina Turner no festival de Newport. O momento em que um radialista americano ficou a saber que sim, que Nina Simone, para pasmo do yankee, tocava piano. Ou o dia em que a orquestra Sun Ra atuou no Porto, ao lado do navio escola Sagres, em plena Guerra Colonial. “Eu e o Manuel Jorge Veloso riamo-nos. Havia a PIDE de ver isto. O jazz era a arte do povo negro enquanto estávamos a matá-los no Ultramar. Nunca fui chamado nem perseguido por causa disso, mas estaria com certeza na lista deles. Uma vez, em Castelo Branco, puseram ‘sessão pornográfica com José Duarte’.”.

Estamos com ele nos próximos 50. Sabendo hoje e sempre que há que olear o “gosto honesto”; incluir, por exemplo, o “extraordinário” saxofone alto de David Sanborn numa das próximas gravações do programa; tentar que alguns esquecidos figurem nas classificações da revista Downbeat; aceitar que fica sempre uma história por contar, e que quando um tipo fala para mais de duas pessoas “está sempre sujeito a chatices”; suspirar por legendas das televisões com espaço para mais notas de jazz e menos de “rock manhoso”; e explicar uma coisa ao bom malandro: “Chico Buarque diz: ‘a coisa aqui está preta’. Se um dia o conhecer digo-lhe: ‘essa não é de poeta, pá!’”.

Playlist

1. Louis Armstrong and his Hot Five Anos 20

Ao som do grupo de Nova Orleães

2. Duke Ellington e Orquestra Anos 30

‘Take the A Train’, ‘Satin Doll’, ‘Rockin’ in Rhythm’, e outros temas

3. Charlie Parker e Thelonious Monk Anos 40

O ‘voo’ do saxofone alto de ‘Bird’ e do piano de Monk

4. Miles Davis 5teto com John ColtraneAnos 50

Recordar é viver com as The Complete Columbia Recordings

5. Ornette Coleman Anos 60

O saxofone ao serviço do free jazz