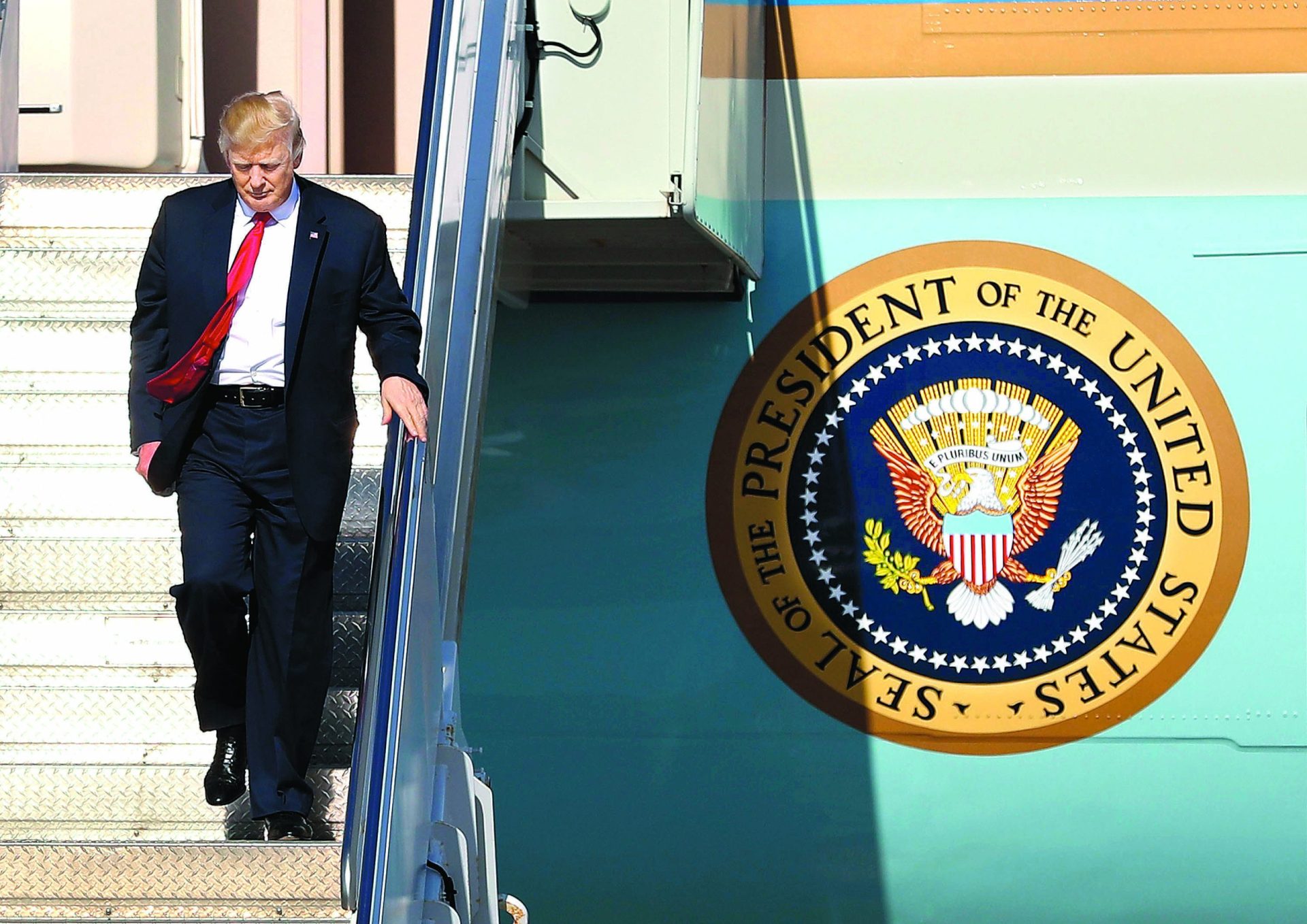

Donald Trump prometeu que iria fazer estremecer os alicerces de Washington e atirar para trás das costas todos os manuais sobre práticas politicamente corretas no exercício de cargos públicos. E não faltou ao prometido. Para os mais distraídos ou para os que duvidavam do seu discurso sensacionalista, o republicano fez questão de transformar em ordens executivas as suas mais controversas promessas eleitorais, e para os que depositaram fielmente o futuro nas mãos do novo presidente e trataram cada palavra oriunda da sua boca como verdade absoluta, Trump tratou de confirmar que a cadeira presidencial da Sala Oval não moldou a sua forma de pensar, reagir e liderar.

Os primeiros 30 dias da nova presidência atropelaram-se, assim, num ritmo vertiginoso, e cada decisão, nomeação, tweet, encontro, insulto ou esclarecimento foi espremido até à última gota pela imprensa dos EUA – que com isso ganhou o epíteto, concebido pelo seu presidente, de “inimiga dos americanos” -, mas obrigado a enfrentar a dura realidade da máquina burocrática norte-americana e de um sistema político naturalmente assente no princípio da separação de poderes. Ultrapassado o choque inicial de um cenário inédito, mas expetável, e identificadas as primeiras barreiras impostas a uma ação presidencial desamarrada, os EUA (e o resto do mundo) aguardam agora pela concretização das ideias e dos planos da administração Trump. No topo da lista destes interessados estará seguramente o Congresso, de maioria republicana, à espera de diretrizes mais consistentes com as quais possa começar a trabalhar.

O primeiro e mais urgente dos trabalhos do novo presidente norte-americano foi o de expurgar o legado de Barack Obama através da assinatura de uma série de ordens executivas, destinadas a cortar pela raiz os programas mais emblemáticos da administração anterior e a cimentar as orientações estratégicas do novo inquilino da Casa Branca, na linha da tradição seguida pelos recém-chegados ao cargo. Foi, por isso, sem surpresa que, na primeira semana de Trump em Washington, o Obamacare foi congelado, a retirada dos EUA das negociações do acordo de comércio livre, no âmbito da parceria transpacífica (TPP), foi confirmada, foi dada luz verde à construção dos oleodutos Keystone XL e Dakota Access, e os planos para a edificação do muro de separação com o México – pago a 100% pelos vizinhos do sul, garantia do presidente – foram aprovados.

Ordem polémica

Ainda o país se reposicionava para enfrentar o que aí vinha quando Trump divulgou a mais controversa ordem presidencial daquela longa semana e a que mais dissabores trouxe tanto ao presidente como à oposição: a ordem que decretou a suspensão do acolhimento de refugiados no país e a entrada de cidadãos oriundos de sete países de maioria muçulmana. Os aeroportos norte-americanos encheram-se de manifestantes e, perante o caos que deles tomou conta, teve de ser uma juíza federal de Brooklyn – prontamente seguida por outros juízes – a pôr um travão nos planos de deportação dos que faziam parte da “lista negra” da nova administração e a adiar por alguns dias a implementação imediata da ordem executiva.

Os episódios que se seguiram trouxeram à tona a faceta menos “presidencial” de Donald Trump. O plano anti-imigração foi efetivamente bloqueado pelo juiz James Robart, o recurso interposto pela administração norte-americana recusado, e o presidente decidiu entrar também em guerra com a justiça. Chamou “suposto juiz” ao homem que esteve por trás do bloqueio e acusou os tribunais norte-americanos de serem “demasiado políticos” e de estarem a “dificultar o trabalho” da presidência – declarações que levaram inclusivamente o homem escolhido para ocupar a vaga no Supremo Tribunal, Neil Gorsuch, a confessar, numa reunião com democratas, que o posicionamento do presidente contra o justiça era “desmoralizador”.

Comunicação quebradiça

A justiça esteve na mira de Trump, mas os media foram o inimigo predileto do presidente. Para além de recorrentemente os rotular como “inimigos”, “desonestos”, “incapazes de relatar a verdade” e precursores de uma “agenda própria”, “derrotada nas primárias (…) e na eleição geral”, o magnata atribuiu à comunicação social norte-americana – nomeadamente ao “New York Times”, à NBC, à ABC, à CBS e à CNN – a culpa pelo aparente clima de desordem que parece pairar dentro da Casa Branca, através da manipulação da verdade e da circulação de notícias falsas, baseadas em fontes inexistentes. Na ânsia de se combater esta realidade, o assessor de imprensa Sean Spicer e a conselheira Kellyanne Conway foram repetidamente chamados para debaixo dos holofotes a fim de sustentarem a tese do presidente, mesmo que isso os tenha feito soltar algumas declarações discutíveis. O primeiro garantiu que a cerimónia de tomada de posse de Trump tinha sido “a mais vista de sempre, ponto final”, sem apresentar provas nesse sentido, e a segunda trouxe para a ribalta os famosos “factos alternativos” pelos quais se move a administração.

Enquanto Trump culpabiliza os media, a sua equipa, para além de ainda estar longe de ficar completa, já testemunhou desistências de última hora – como a demissão do conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, devido a dúvidas sobre alegadas ligações com os russos, a recusa de Robert Haward para ocupar a vaga ou o abandono do escolhido para a pasta do Trabalho, Andy Puzder – e a comunicação oriunda da Casa Branca dificilmente contribuiu para a caracterização de um processo “very smoothly”, nas palavras do presidente. À frente das câmaras têm estado Trump, Conway e Spicer, atrás delas Steve Bannon, Jared Kushner e as duas contas de Twitter do magnata – a da presidência e a pessoal – e, à sua volta, os vários membros da sua equipa. A mensagem que todas estas vozes têm passado é de tal forma dissonante e contraditória que até o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, foi obrigado a confessar que assim “fica tudo mais difícil” para os restantes órgãos de poder. E o resultado está à vista. Segundo as sondagens realizadas em meados deste mês pelo Economist/You Gov e o Gallup, a taxa de aprovação de Trump está próxima dos 40%, menos 20 % que a média de um presidente americano nesta altura do campeonato.

Diplomacia confusa

McConnell, o Senado e a Câmara dos Representantes estão preocupados com o rumo até aqui seguido pelo presidente e, fora de portas, o cenário não muda muito. Se o México, a Austrália, o Iémen, o Iraque, o Irão, a Líbia, a Síria, a Somália e o Sudão (pelo menos) já sentiram na pele a ira de Trump, as preocupações do amigo Israel e da inimiga China são outras. O presidente refreou o seu posicionamento sobre as matérias que estão na ordem do dia nos dois países e baralhou as contas de um jogo com um resultado já de si imprevisível.

Nem as visitas Theresa May (Reino Unido), Shinzo Abe (Japão), Justin Trudeau (Canadá) ou Benjamin Netanyahu (Israel) ajudaram a perceber quais poderão ser os pilares da estratégia de política externa da presidência trumpista. Certezas, para já, parecem ter sido trazidas por Mike Pence de Bruxelas, onde garantiu ontem que os EUA vão cumprir os seus compromissos e continuar a apoiar a aliança, ao contrário da mensagem passada até aí pelo presidente Trump.

Foi precisamente para afastar as suspeitas de mensagens contraditórias e negar o caos dentro da sua administração que o presidente decidiu festejar o primeiro mês de liderança, vestindo novamente a pele de candidato. Perante uma multidão delirante na Florida, no sábado, garantiu: “We will continue to win, win, win.”