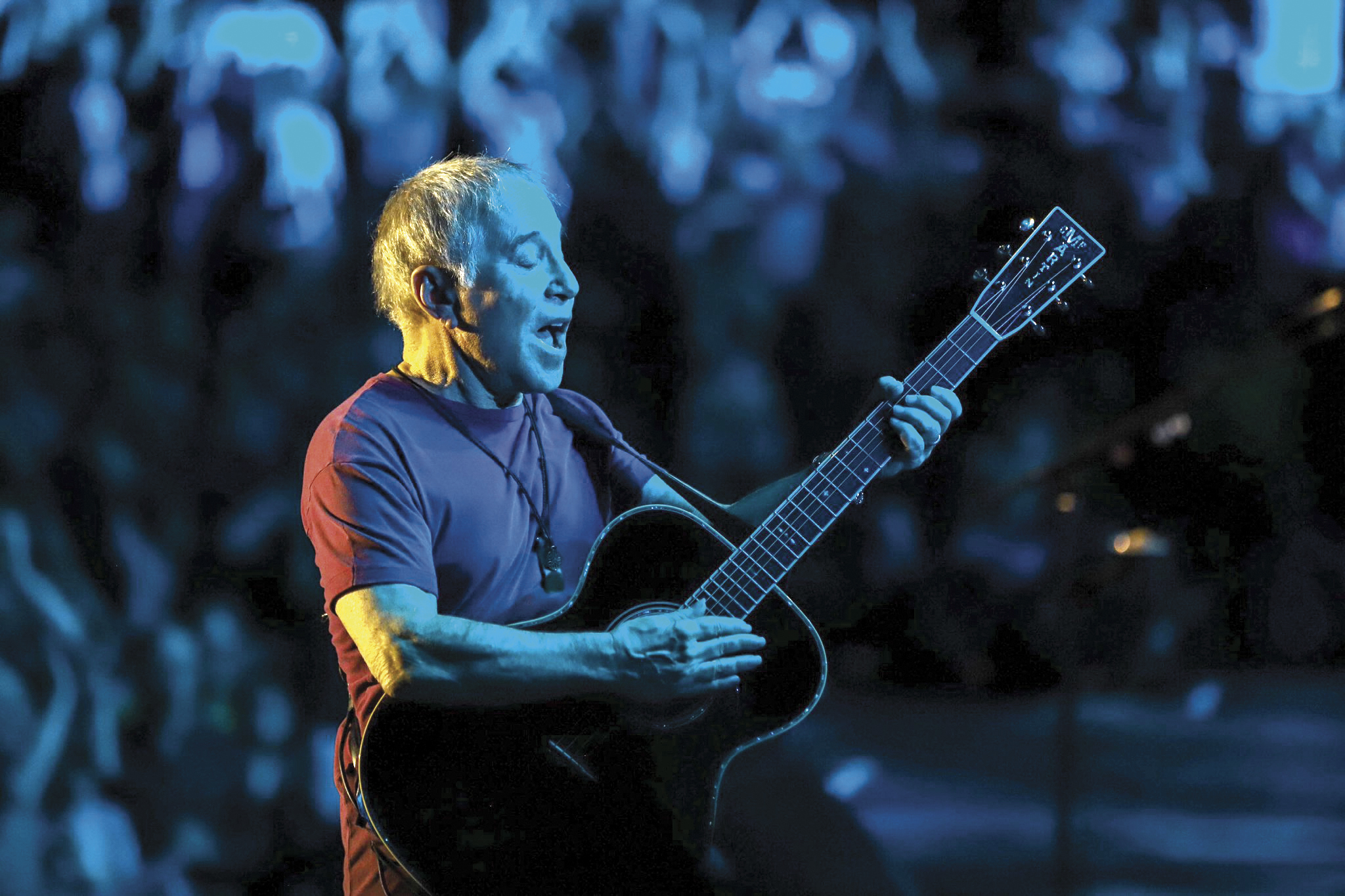

O último concerto de Paul Simon foi a poucos minutos de casa no Flushing Meadows Corona Park, em Nova Iorque, no bairro onde cresceu. «Podia ter vindo de bicicleta de casa se fosse uma criança. Obrigado a todos por este passeio, diverti-me muito», usou para se despedir.

O derradeiro aceno à multidão não foi no Central Park onde, com Art Garfunkel, gravou o icónico The Concert in Central Park, em 1981, mas o lugar escolhido estava carregado de simbolismo. O parque fica perto do Unisphere, um símbolo de esperança para a década de 60, quando Paul Simon e Art Garfunkel escreveram manuais de quatro minutos de verso, ponte e refrão.

Simon retratou Nova Iorque com minúcia e conhecimento. Descreveu a cidade conectada, avançada, interligada e hospitaleira mas também confusa, caótica e asfixiante. Um altar da solidão para quem não vive bem com o ruído, as luzes e a madrugada.

Enquanto se ouviam os últimos acordes do hino sessentista ‘The Sound of Silence’, conteve as lágrimas. A letra diz que «as palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metro». Que melhor imagem para retratar o quotidiano eterno de uma canção pop em toda a sua infinitude na memória coletiva?

A solo e com Garfunkel, Simon fotografou as voltas do mundo através da música e reinventou-se à medida que o tempo se ia transmutando. A separação de Garfunkel não foi amigável mas deixou em Bridge Over Troubled Water um testemunho para a vida e uma fonte de inspiração infinita para gerações de músicos contemporâneos que haveriam de beber dessa água.

Paul Simon reformou-se por vontade própria e não por alguma limitação física, cansaço do meio ou perda de entusiasmo. No fim, não lhe faltaram forças para regravar canções – e não apenas os clássicos – da sua obra com arranjos minimalistas em In The Blue Light, editado em agosto.

Nunca foi uma voz de intenções políticas declaradas como Bob Dylan ou Bruce Springsteen mas acabou por estar ligado ao pan-africanismo dos anos 80. Após ouvir uma cassete pirata de música sul-africana, ficou fascinado e visitou Joanesburgo onde gravou durante duas semanas com músicos locais.

Dessas sessões, acabaria por resultar Graceland, o álbum maior do pós-Simon & Garfunkel, simbolizado por singles intemporais como ‘You Can Call Me Al’, um dos símbolos da década, e ‘Diamonds In The Sole Of Her Shoes’. Simon não estava sozinho nessa cruzada pela aproximação da música anglo-saxónica à africanidade. David Byrne e Peter Gabriel também foram visionários pop ao descobrirem em África tesouros rítmicos e melódicos que deixavam cair, através da banda sonora, um passado colonial que deixara na sociedade ocidental resquícios de superioridade e os bloqueios ditados pelo apartheid. Graceland (1986) derrubava vergonhas antigas e políticas atuais em vias de implosão. Através de uma música festiva, contribuía para derrubar práticas de exclusão e participava num movimento que a partir daí haveria de se chamar world music. Um gosto por culturas menos chamadas para a pop que haveria de repetir no seguinte The Rhythm of the Saints (1992) em que bebia do batuque sul-americano, do Brasil a Cuba e Porto Rico. Uma segunda vida para Paul Simon, que renovou públicos e gerações. Há dez anos, os benjamins Vampire Weeknd citavam-no como referência fundamental.

No início do ano, antecipava à revista britânica NME a manhã de 30 de setembro. «Adoro fazer música, a minha voz ainda tem força e a minha banda é ótima, um grupo extraordinário de músicos. Penso sobre música constantemente e sempre pensei como me sentiria ao chegar a um ponto em que consideraria pôr um ponto final na carreira. Agora já sei como é: um pouco inquietante, um pouco estimulante e um pouco aliviante».