Na manhã de 17 de setembro de 1944, cerca de cinco mil aviões e 2500 planadores levantaram voo de pistas em todo o Sul de Inglaterra. Concebida pelo marechal-de-campo Montgomery, a Operação Market Garden foi uma das mais ambiciosas e arrojadas da II Guerra Mundial.

Enquanto os paraquedistas desciam para terra, lá em baixo, na fronteira entre a Bélgica e a Holanda, havia colunas de blindados britânicos prontas a avançar. Separava-as do território alemão um último obstáculo: as pontes que conduziam ao Baixo Reno.

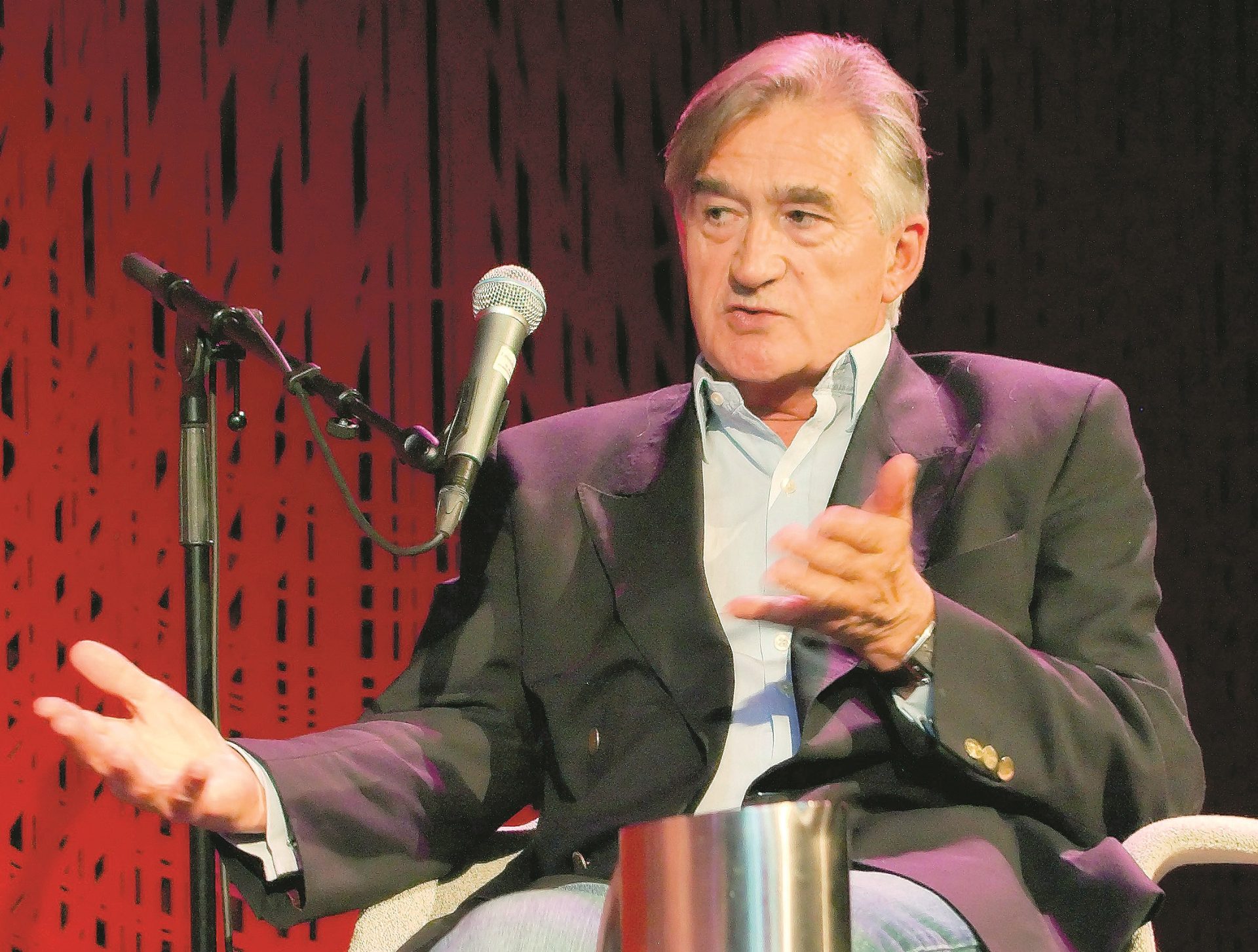

A Operação Market Garden é o tema central do mais recente livro de Anthony Beevor, cujas obras vieram, em conjunto com as de John Keegan, revolucionar a historiografia militar, por não se limitarem à estratégia e movimentos de tropas, abordando também as experiências e estado de espírito de combatentes e civis. Sob o mote do lançamento de Arnhem – Batalha pelas Pontes, 1944 (ed. Bertrand), o SOL falou com o historiador sobre a sua perspetiva do passado, como trabalha os seus livros e qual a função da História no presente, não esquecendo o Brexit e as crescentes tensões na política internacional.

Qual foi a intenção dos Aliados com a Operação Market Garden?

Talvez seja mais exato dizer quais eram as intenções do marechal-de-campo Montgomery. Montegomery estava muito invejoso da posição dos norte-americanos, pois os britânicos estavam com pouco dinheiro e poucos homens, assumindo-se como o parceiro menor no esforço de guerra dos Aliados. Montgomery queria ser o comandante das forças terrestres e quando Eisenhower tomou a liderança a 1 de setembro não ficou apenas como comandante supremo, mas também das forças terrestres. O marechal-de-campo não gostou e precisava de algo que lhe desse protagonismo e então delineou a Operação Market Garden. Queria atravessar o Reno e ultrapassar o general Patton. Claro que os Aliados queriam atravessar o Reno. Era a maior barreira, a maior linha defensiva, de toda a Alemanha e uma oportunidade ideal para Montgomery, que não conseguiu entender a verdade: os alemães pareciam derrotados depois da Batalha da Normandia, mas não estavam prontos para se render. Os norte-americanos e os britânicos fizeram um grande erro ao assumirem que a tentativa de assassínio de 31 de julho tinha enfraquecido Hitler, que o exército alemão estava num estado de desintegração. Mas, na verdade, o falhanço em assassinar Hitler permitiu aos nazis e ao próprio Hitler forçar o exército alemão a lutar até ao fim. No meu ponto de vista, os Aliados cometeram um erro de cálculo: presumiram que a guerra estava prestes a terminar e que iriam conseguir atravessar o Reno e chegar à Alemanha, o que foi uma forma muito perigosa de subestimar os alemães e a capacidade de recuperarem do desastre [da Normandia].

No seu livro diz que a Operação Market Garden foi um falhanço, um desastre total. Porquê?

Falhou em conseguir os objetivos, em particular por não se ter conseguido atravessar o Reno. Também falhou por todas as mortes desnecessárias que causou e por ter encurralado o II Exército britânico em Betuwe, uma espécie de ilha entre os rios Waal e Neder Rijn. Não conseguiam sair dali e [os Aliados] só conseguiram atravessar o Reno na primavera que se seguiu. Também foi um desastre para o povo holandês. Fez tudo o que pôde para ajudar os britânicos e os norte-americanos depois de terem aterrado e depois foram alvo da vingança dos alemães com a ‘fome de inverno’ e com a destruição total da cidade de Eindhoven. Há dois meses visitei a cidade e é extraordinária a forma bondosa e generosa como os holandeses ultrapassaram o que sofreram: todos os anos recebem a visita de veteranos.

Os nazis combateram ferozmente os britânicos, norte-americanos e polacos, mas também cometeram alguns erros nesses confrontos.

O maior erro de todos foi o marechal-de-campo Model ter decidido não explodir a ponte de Nijmegen. Se o tivesse feito, os Aliados não teriam conseguido avançar, por o rio Waal ser muito largo – a ponte de Nijmegen era a maior ponte de arco de tirantes da Europa. Não digo que não tenham cometido outros, mas esse foi o maior erro. É óbvio que esperavam uma operação aerotransportada, mas uma que fosse seguida por um desambarque anfíbio norte-americano.

Como na Normandia.

Exato. Não esperavam um plano tão ambicioso como o de largarem paraquedistas para serem apoiados por uma operação terrestre, com o XXX Corpo a ter de percorrer mais de 100 quilómetros. Nunca o esperavam.

Escreveu no seu livro que se qualquer estudante da Academia Militar holandesa tivesse sugerido percorrer com uma força terrestre a ‘estrada do inferno’ chumbaria de imediato no exame. Mas foi exatamente isso que Montgomery fez.

Esse foi outro erro de Montgomery: o de se recusar a ouvir os oficiais holandeses. Não os consultou, não teve em conta as suas opiniões. Quando se encontrou com o príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, comandante-em-chefe das forças holandesas, este tentou avisá-lo sobre a estrada e quão dificil seria avançar. Montgomery recusou-se simplesmente a ouvir. Acho que o seu problema foi ter Asperger, tornando-o incapaz de ouvir qualquer ideia que discordasse das suas.

Alguns historiadores dizem que os alemães já sabiam da Operação Market Garden. É verdade?

É um mito completamente incorreto. Li todos os relatórios do Arquivo Militar Alemão, em Triberg, e concluí que desde o início que não sabiam. Além disso, o marechal-de-campo Model estava a menos de dois quilómetros de distância das zonas de lançamento de paraquedistas. Se soubesse do plano dos Aliados com antecedência, então nunca teria instalado o seu quartel-general em Oosterbeek. Essa ideia é completamente falsa.

Mas os alemães apreenderam os planos depois de um planador ser abatido.

Sim, é verdade. Tinham os detalhes da operação, mas nessa altura já sabiam que os britânicos estavam a avançar na estrada. Bastava olhar para os mapas para ser bastante óbvio que estavam a tentar chegar às pontes em Arnhem. O sturmbannführer Krafft ordenou que um pequeno batalhão de tropas de reserva, em Oosterbeek, começasse a combater os paraquedistas. O que os planos capturados lhes mostraram foram os sinais para as largadas de mantimentos aliados – os flares e as cores certas – para tentar persuadir os pilotos aliados a largá-los nas zonas erradas, capturando-os.

Essa foi a grande vantagem da captura dos planos?

Sim, porque eles não precisavam dos planos nessa tarde para perceber os contornos básicos do plano aliado.

Já publicou vários livros sobre a II Guerra Mundial, mas sempre sobre a guerra na Europa. Porquê?

Não me debrucei sobre o Extremo Oriente por não conseguir escrever um livro com documentos de ambos os lados. Sei o quão difícil – e quase impossível – é aceder aos arquivos sobre a guerra no Extremo Oriente. Um grande amigo meu, Ian Kershaw, um historiador soberbo, disse-me: ‘Se tiveste dificuldade nos arquivos russos, experimenta os japoneses’. Os japoneses fizeram tudo o que puderam durante a guerra para que não existissem arquivos. Pode-se imaginar o chinês. Será muito dificil aos historiadores escreverem sobre a guerra sino-japonesa ou no Extremo Oriente. Um amigo meu está a fazer um livro em três volumes da guerra na região e sei o quão dificil é encontrar informações. Prefiro escrever sobre temas sobre os quais sei que consigo obter material.

Já está a pensar num próximo livro?

Sim, o próximo livro será sobre a revolução e guerra civil russa. É uma forma de dar seguimento aos meus livros sobre a II Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. Muita da investigação já foi feita, mas ainda faltam três, quatro anos até ser publicado.

Li quase todos os seus livros e os de John Keegan e uma das suas características é não escrever apenas sobre movimentos de tropas, mas também sobre o estado de espírito dos combatentes, resistentes e civis, complementando a situação que descreve. Como o faz?

Está certo ao referir John Keegan. Foi meu professor e tornou-se um grande amigo e mentor. O John foi quem mudou a história militar ao virá-la do avesso com o livro Os Rostos da Guerra. Até esse livro surgir, a história tinha sido escrita a partir de cima e o John conseguiu retratar o espírito dos soldados que estavam na frente de combate. Isso teve influência. Eu sabia instintivamente que os historiadores militares escreviam até essa altura sobre estratégia e movimento de tropas, mas na década de 80 comecei a aperceber-me de uma fação no Reino Unido e EUA que incluía as bases, com diários, cartas e relatos de pessoas que lá estiveram. Percebi que era bom ter uma perspectiva de cima para baixo, integrando-as. Comecei a fazê-lo com o livro sobre a batalha de Creta, mas depois peguei no de Estalinegrado e vi que precisava de interligar a história de cima com a dos de baixo. A questão é: como se faz? É preciso recolher os materiais certos dos arquivos certos. Não vale a pena escrever estes livros se não trouxerem material novo. E há imenso para ser descoberto em todos estes arquivos. No livro de Arnhem fiquei fascinado com a quantidade de detalhes em diários e relatos pessoais sobre como é ser-se atingido por uma bala ou ver-se o colapso psicológico nas pessoas à volta. Acima de tudo, não devemos escrever história militar, mas sim a história da guerra. E, digo como historiador militar, é necessário incluírem-se as experiências dos civis apanhados nos confrontos. É a única forma de podermos explicar a uma geração mais nova que não tem qualquer noção do que é a guerra como ela foi totalitária no século XX. E para podermos mostrar como o indivíduo não tinha qualquer controlo, estava a ser esmagado entre Estaline e Hitler. Na década de 80, já no final da Guerra Fria e com o surgimento da internet, as pessoas queriam uma ênfase maior no indivíduo e qual o seu destino nesta enorme tragédia que foi a II Guerra Mundial. Assim, é preciso fazer ambos: integrar a história dos de baixo com a dos de cima.

Acha que essa sua perspetiva o diferencia dos outros historiadores?

Há uma diferença na abordagem britânica em relação a outros países. O Reino Unido sempre teve a sorte de estar seguro com o Canal da Mancha e de se distanciar, podendo de alguma forma ser mais objetivo. A tradição histórica do Reino Unido remonta ao século XVI. Os britânicos sempre souberam que História é também literatura, enquanto os alemães tentam falar da História como algo científico, como se se estivesse num laboratório, o que leva a que as suas obras sejam muito aborrecidas de ler. É muito impessoal, não tem qualquer traço humano. Mas já há historiadores que se revoltam contra esta velha ordem.

Acha que os historiadores devem ser imparciais?

Nenhuma pessoa consegue ser completamente imparcial. Somos sempre produto do nosso contexto social e de preconceitos sociais. Sempre achei que o dever do historiador é compreender e passar essa compreensão ao leitor. Obviamente que não podemos ser completamente imparciais, mas o que devemos fazer é compreender a mentalidade das pessoas que podemos odiar. Compreender a mentalidade daqueles que cometeram os crimes do Holocausto, o porquê de se terem comportado dessa forma. Esse é um dever do historiador, em vez de impor alguma forma de julgamento moral ao leitor.

Nos seus livros, por exemplo, posiciona-se no lado Aliado.

Claro, mas tento passar o ponto de vista do lado alemão, ainda que a maior parte do meu material provenha de fontes aliadas. Além de cartas enviadas por soldados alemães para casa, usei também diários alemães, ainda que não existam muitos – e são as fontes mais importantes para se compreender o ponto de vista, emoções e descrições das pessoas e do que se estava a passar naquela altura. Os arquivos oficiais alemães não nos dão muitos detalhes humanos, é preciso deduzir e esprimir as fontes se se estiver à procura de detalhes humanos do ponto de vista alemão. Obviamente que no livro de Arnhem escrevi sob o ponto de vista britânico, norte-americano e holandês. Para fontes alemãs, procurei diários e cartas nos vários arquivos alemães, mas foi dificil. As cartas para as famílias nunca são tão boas quanto os diários. Os soldados não descrevem os horrores da frente de batalha às suas famílias para que estas não sofram e raramente têm a honestidade que se encontra nos diários. Com base nos diários descobri que as mulheres são não poucas vezes as que melhor descrevem o que as rodeava. Não apenas na Alemanha, mas também na Holanda. Há muito poucos diários de soldados alemães por na altura ser proibido mantê-los e muitos nunca tiveram acesso a papel e caneta quando foram presos [os que sobreviveram, no final da guerra]. O perigo é usar-se fontes que surgem mais tarde. Sabemos do problema da memória humana nunca ser muito precisa e adaptar-se ao que se leu sobre o que se passou,. Às vezes somos bastante sortudos ao encontrar um diário alemão com detalhes das suas experiências. Outras vezes há bons relatos nos arquivos alemães. Por exemplo, em Estalinegrado fui bastante sortudo – e aí escrevi bastante mais do ponto de vista alemão – por ter encontrado muitos documentos de pessoas que abandonaram a cidade sitiada. Nos arquivos de Triberg encontrei relatos maravilhosos e ainda há bastante pessoas [combatentes] que querem falar connosco.

Gostava de voltar a John Keegan. Como é que ele influenciou o seu trabalho e perspetivas?

As suas palestras e conversas com ele em Sandhurst influenciaram-me muito. O John sabia motivar e fez-nos olhar para as coisas de um ponto de vista diferente: o ponto de vista do inimigo e das experiências dos civis. Foi o queo John fez com Os Rostos da Guerra, o seu primeiro livro, mas também o melho. Não se baseou em documentos de arquivos, mas em fontes secundárias, o que acho ter sido um feito muito dificil.

Num artigo que escreveu no ‘Guardian’ disse que o ensino da História não pode ser sacrificado no altar da pressão económica ou de cortes orçamentais. Como vê a importância de se ensinar História nos dias de hoje?

É mais importante que nunca. Precisamos que os historiadores corrijam a forma como os políticos usam um evento histórico, principalmente em regimes autoritários. Mas até em regimes democráticos há sempre a tentação de governos ou partidos políticos de imporem as suas versões da História. A outra razão é a de os políticos, especialmente os britânicos e norte-americanos, usarem a História da II Guerra Mundial quando estão a falar de uma crise ou de um conflito, fazendo paralelos históricos, o que é muito perigoso. Por estarmos num período muito complicado em que as pessoas têm medo do futuro, tenta-se olhar para o passado para perceber o que aí vem, como se fosse um mecanismo de previsão. A História não se repete, mas é possível aprender com isso e os historiadores devem fazê-lo. A ascensão de grupos fascistas na Europa e o facto de terem mais influência junto dos mais novos é um sinal. Por exemplo, em Espanha temos os velhos franquistas e o Vox [partido fascista espanhol]. Há desenvolvimentos alarmantes. Quando estive em Espanha a apresentar o Arnhem, os jornalistas perguntaram-me sobre quais os novos riscos para o mundo. Com o aquecimento global e a catástrofe ecológica em África vamos ver ainda maiores ondas de imigração no futuro e isso poderá destruir a democracia na Europa ao alimentar os nacionalistas de extrema-direita. Os líderes europeus terão de fazer a escolha moral de a Europa não poder ser o bote salva-vidas para grande parte do mundo.

Soube que o seu pai foi agente secreto britânico em Portugal durante a II Guerra.

Tenho vindo a descobrir cada vez mais sobre o assunto. O meu pai nunca me disse muito sobre esse período da sua vida, mas um amigo meu que está a escrever um livro sobre a embaixada britânica em Portugal nessa altura encontrou informações. Ainda que o meu pai estivesse a ser vigiado, conseguiu escrever um relatório muito detalhado sobre como a Abwehr [serviços secretos militares alemães] se tinha infiltrado na política política de Salazar. O relatório foi entregue a Salazar, que ficou horrorizado com a possibilidade de a sua polícia ser controlada pelos alemães. O documento conseguiu denunciar a fação pró-nazi dentro da polícia política.

Disse que a História não se repete, mas vê paralelos entre o passado e o presente?

Obviamente. A História não se repete, mas pode haver um eco do passado. Os anos 1930 não são iguais aos de hoje. Houve uma polarização numa base ideológica entre nazismo ou fascismo, de um lado, e estalinismo, do outro. Não estamos a ver isso de momento. Podemos ver coisas semelhantes: uma forma de polarização entre nacionalismo extremo e liberalismo extremo à esquerda, no que toca, por exemplo, à imigração. Normalmente quando há uma polarização à direita ocorre o equivalente à esquerda. Por exemplo, na Reino Unido temos o caso do Brexit. Foi um desastre e foi a direita que o começou. Mas, à esquerda, Corbyn e as pessoas que lideram o Partido Trabalhista são estalinistas da velha guarda.

Pensa realmente isso? Que Corbyn é estalinista?

Alguns dos seus conselheiros mais próximos defenderam Estaline uma e outra vez. Acreditam que o Estado devia ter pleno controlo da economia e que isso funcionaria em democracia. Que isso acontecesse num país como o Reino Unido é inimaginável. Tenho muitos amigos no Partido Trabalhista que estão horrorizados com o que aconteceu ao seu próprio partido: foi tomado por uma esquerda muito extrema, algo que nunca se imaginaria que acontecesse no nosso país.

Há pouco mais de uma semana conheceu-se o acordo para o Brexit alcançado entre Londres e Bruxelas. Como o vê?

É impossível prever o que vai acontecer. Há uma possibilidade muito séria de o acordo ser rejeitado em parte pela ala direita do Partido Conservador. Eles pensam: qual o interesse do Brexit se vamos manter as regras europeias? Claro que os que querem ficar lhes dizem que é uma opção ridícula, mais vale ficar dentro da União Europeia. Receio que estejamos num estado de caos. Não penso que a Theresa May consiga passar o acordo. Posso estar errado, mas pessoalmente tenho rezado por um segundo referendo.

Vê semelhanças entre os tempos da II Guerra Mundial e os de hoje? Estaremos a caminhar para uma guerra?

Estou mais preocupado com a China do que com a Rússia. Putin diz que a Russia não tem sido respeitada como deveria, mas não é estúpido, ele sabe o quão devastadora seria uma nova guerra. O maior risco é que tente ganhar mais do que consegue e que faça um erro de cálculo que leve a uma escalada. Mas estou muito mais preocupado com a China. O Presidente Xi Jinping está apostado em construir um império e a espalhar a influência chinesa em África, à semelhança do que fizeram os impérios britânico e português. Não é só o facto de a China estar a tentar controlar o Mar da China e a militarizar país africanos, mas também de estarmos a ver uma tentativa deliberada de emprestar dinheiro a países com problemas financeiras. Os chineses fizeram-no na América-Latina, com a Argentina, e no Pacífico Sul, onde depois usam esses empréstimos e dívidas para obter recursos e bases navais. É uma estratégia deliberada.