Texto de João Oliveira Duarte

Numa conhecida e muito comentada passagem de A Filosofia do Direito o filósofo alemão Hegel introduz uma espécie de interdito, uma distância ou uma cesura – não são equivalentes, no entanto – que se insinua entre o presente e o pensamento. O tom é melancólico, denota uma impotência por parte deste último, e fala de uma forma de vida que desapareceu para não mais voltar – e o pensamento, cinzento sobre o cinzento crepuscular dessa vida que emite já fracos sinais, já nada pode, não lhe pode conferir vida, mas apenas, diz o filósofo alemão, conhecê-la. “O voo de Minerva”, talvez a mais conhecida do passagem do texto, “levanta voo apenas ao anoitecer.” Lidando apenas com cinzas, desprovido de capacidade em agir, o pensamento – a que outrora se deu o nome de filosofia – é sempre posterior aos acontecimentos, já não lhes pode fazer chegar: há um termo técnico de Freud que pode ajudar a pensar este atraso constitutivo do pensamento, como se este, fazendo parte de um conjunto de “efeitos sem causa”, contivesse sempre qualquer coisa que, na realidade, não pode nem consegue pensar.

Este interdito de Hegel deve servir-nos como aviso sempre que encontramos estes objectos que se impõem demasiado rápido ao pensamento, principalmente numa altura – não chamemos “época” – onde a opinião é uma catástrofe declarada permanente, com a sua obrigação em tagarelar sobre tudo quanto seja da ordem do dia. Basta lembrar, aliás, a quantidade avassaladora de textos que foram produzidos na altura da epidemia (quantidade talvez suplantada apenas pela avalanche de papel da Grande Guerra), cheios de entusiasmo ou de catástrofe e que hoje, para além da sua estranheza, poderiam dar lugar a uma arqueologia de desejos por cumprir – tal é, digamos assim, a distância relativamente a nós, a língua estrangeira que, actualmente, todos eles contêm.

A este interdito, no entanto, somos obrigados a acrescentar uma estranha injunção de sentido contrário, como se, de facto, fossemos obrigados – mas por quem? e porquê? – a escrever e a pensar enquanto corremos, a correr enquanto se pensa e escreve. Canetti usava uma boa imagem – referia-se ao escritor, mas pode servir para outros fins –, aquela do cão que se encontra preso pela trela ao seu tempo, que não pode escapar às ordens que este lhe coloca pelo caminho.

Esta dupla injunção, este duplo mandamento que nos chega não se sabe bem de onde tem um nome técnico conhecido: um double bind – que alguém, maldoso, poderia traduzir erradamente por uma dupla cegueira, acertando, talvez, no sentido desta errância paradoxalmente sem movimento. Devemos e não devemos, portanto, somos obrigados a dizer algo, a falar, a pensar sobre todos estes modelos de linguagem, sobre todos esses sonhos, delírios ou pesadelos artificiais, que actualmente nos impõem – mas também não devemos, devemos poder-nos abstrair de ir demasiado rápido. Dito de forma abreviada: permanecemos no limiar ou no limite de uma linguagem em particular. Permanecer no limiar de uma linguagem (que é sempre uma língua em particular) corresponde àquele estranho momento em que nos encontramos desprovidos de palavras, tendo-as à nossa disposição, sabendo, mais ou menos o que dizer. E a primeira questão que surge, dívida ainda de um forma de pensamento antropomórfico, é saber se todas essas máquinas quase naturais conseguem efectivamente parar no limiar da linguagem, se elas conseguem estar desprovidas de palavras perante o que quer que seja – o que significa, paradoxalmente, saber se elas conseguem uma certa miséria ou pobreza que é aquela própria do pensamento, saber se elas conseguem sofrer, que, segundo o pensador francês Jacques Derrida, é a pergunta adequada relativamente à divisão homem/animal (não se eles podem pensar, mas se podem sofrer).

No entanto, talvez mais interessante do que estabelecer uma pequena máquina antropológica que determine a distinção entre nós – ninguém sabe bem o que este “nós” designa – e a Inteligência Artificial (e porque é que a inteligência é desde logo ligada à linguagem e não a outras características, apagar os rastos, por exemplo, como fazem certos animais), será mapear ou tentar mapear o desejo concreto, o sonho, tanto utópico como real, que os modelos de linguagem contêm.

Chamemos, a todos esses modelos de linguagem que fazem funcionar o que se chama de Inteligência Artificial, de utopias concretas. Mais do que tentar prever o futuro – conseguirão substituir o homem? Será a catástrofe ou a redenção? –, é preciso ver como é que eles conseguem criar um desejo de futuro que é, aqui e agora, concretizado: como é que esse futuro que eles deixam ver ou entrever, para o qual apelam, é, em certa medida, já efectuado, é já presente. E isso significa, em primeiro lugar, que nada existe de inevitável a nível tecnológico: basta olhar, aliás, para a obsolescência de tanto desejo tecnológico.

Nesta medida, talvez não interesse tanto a relativa novidade com que esta Inteligência Artificial agora surge, mas ver o que é que há nela de profundamente antigo. Porque, de facto, parece haver nestes modelos de linguagem aquilo que se poderia chamar de impressão teológica.

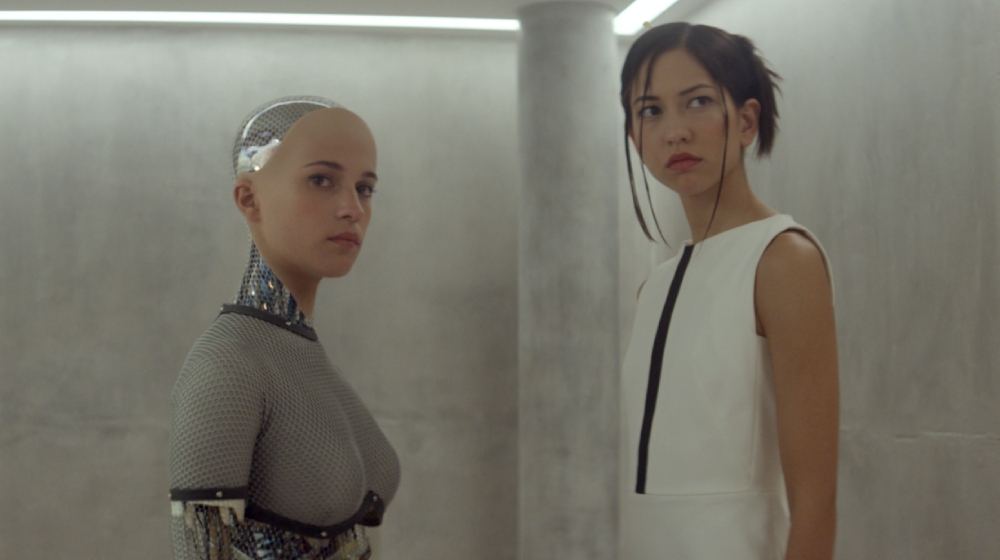

Se permanecermos a um nível profundamente superficial, rente ao dizer, o que encontramos nos vários chats é, em primeiro lugar, uma linguagem sem sujeito – ou, pelo contrário, uma linguagem onde o sujeito é desde logo imposto, sonhado ou objecto de delírio. É um longo oceano de textos e de palavras de onde nasce, vindo de não se sabe onde, uma escrita, uma linguagem, feita de todo um conjunto díspar de outros textos e outras linguagens – como se nascesse do nada, vindo do nada, aparecendo-nos já aí. O tom, se assim se pode falar, é neutro, podendo ser apenas definido negativamente – e, tal como no olho imenso, apenas um, que vemos no delírio de Stanley Kubrick, ouvimos ao longe o cálculo matemático, frio, que coordena o aparente sentido de tudo quanto nos é dito.

É uma escrita que nunca ninguém escreveu, que se escreve a si própria no momento mesmo em que surge no ecrã – aquele breve espaço de tempo antes das palavras surgirem é infinitamente decomposto em parcelas temporais ínfimas, como se o programa estivesse a pensar na resposta a dar. Parece vir de cima, uma estranha voz que se ouve chegando-nos de longe, que comanda, que nos diz aquilo que é, que responde, quando sabemos que, na realidade, vem de baixo, inclusive das profundezas da terra – dos lugares onde se extraem os minerais que tornam possível a retórica da desrealização e que tornam possível que aquele conjunto anódino de palavras nos surja, parecendo chegar de lado nenhum, no ecrã do computador. Língua puramente intencional, mesmo que aberta à interpretação, onde a palavra e o sentido coincidem sem resto, onde não há resto, não há sobra, não há excesso.

No entanto, esta impressão teológica que parece estar presente nos modelos de linguagem da Inteligência Artificial não se deixa apenas ver nesta língua assexuada e puramente intencional que parece ter vida própria – e isto parece importante: o que é que acontece à sexualização da linguagem, à diferença sexual (às diferenças sexuais) que se inscrevem nas diferentes línguas? – mas também no horizonte, maior, de um pensamento sem corpo. Numa certa retórica, seria possível, no futuro, um pensamento que seria completamente transporto para dispositivos mais duráveis. Mais do que saber se isso é ou não o futuro – ou, numa versão progressista, se é ou não inevitável –, importa perceber o desejo que está aqui inscrito (um desejo de não ter desejo, na realidade) e a forma como ele actua na própria fabricação de muitos dos meios internéticos que vamos conhecendo. Nietzsche diria, de forma resumida, que cada um tem os pensamentos que merece. Ao que se poderia acrescentar: e cada um deseja o que merece.

Há um sonho antropológico presente na Inteligência Artificial: não diz respeito à distinção entre homem/máquina, mas à forma como a própria máquina sonha uma figura de humanidade. E este sonho parece ser aquele de uma humanidade assexual, sem desejo, sem corpo, sem diferença sexual, anjos razoáveis, cheios de tacto, onde a linguagem é transparente, sem inconsciente.

Há um pequeno conto de Borges, A Biblioteca de Babel, que nos pode ajudar a pensar alguma coisa sobre a Inteligência Artificial. Na Biblioteca, diz Borges, está presente tudo: não apenas o que foi efectivamente escrito, mas o possível, o impossível (o catálogo verdadeiro e a refutação desse catálogo) e aquilo que desapareceu para sempre. É um mundo – e já nisto há algo de aterrador – de uma pura actualidade, sem qualquer possibilidade alguma – todas as peças que Shakespeare poderia ter escrito estão já contidas no algoritmo, da mesma forma que estão contidas todas as que não poderia ter escrito.

Mas a visão de Borges é ainda mais sombria que a deste mundo onde tudo está presente. Atrás de todo os textos possíveis que a Inteligência Artificial nos devolve, da mesma forma que atrás de todos os livros presentes na Biblioteca de Babel, encontra-se um ruído de fundo sem sentido – a voz calma, serena e imperturbável, mas tanto mais aterradora por isso mesma, da Inteligência Artificial de 2001, Odisseia no Espaço. A dada altura do pequeno conto, Borges fala de um estranho livro que continha apenas, da primeira à última página, as letras MCV. Um livro assim surge, para nós, como não tendo qualquer sentido determinável. O problema, no entanto, é que todos os outros livros, mesmo quando são passíveis de leitura, são arrastados para essa ausência de sentido. De facto, explica Borges, há uma lógica matemática e mecânica que preside a todos os textos presentes na Biblioteca: eles são o resultado de todas as variações possíveis do alfabeto (nesta medida, são finitos, mesmo sendo numerosos). A conclusão é sombria e melancólica: mesmo quando perante um texto que seja passível de ler, a única coisa que se ouve é o ruído sem sentido de uma lógica inumana. Uma voz que vem de Algures.