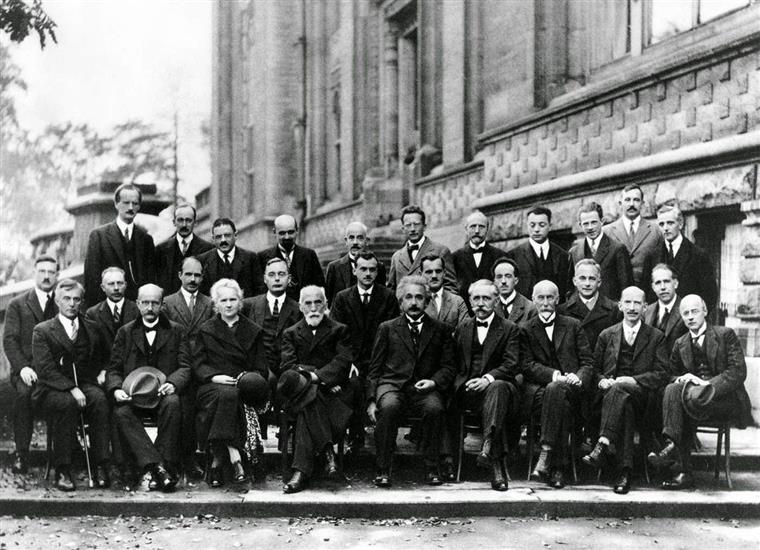

É conhecida a fotografia acima colocada, tirada no encontro de Solvey, em Bruxelas, no ano de 1929. Nela constam Einstein, Curie, Schrödinger, Bohr, Heinsenberg e quase todos os génios da Física e da Química que o mundo soube produzir numa geração, mudando para sempre o conhecimento das coisas, o fundamento da realidade, o fio que entretece isso a que os artistas e aspirantes fingem ligar tão pouco, quer dizer, a dura matéria universal. Espanta o acaso ou, se pensarmos que não há acasos, com queria ao final Einstein, cheio de medo das incertezas quânticas, espanta a bruta organização do tempo, que nele se acumule, em faixas estreitas em vez de espalhados à vontade pela planície dos séculos, aquilo que a lei das probabilidades haveria, fossem dela as regras, de dispersar discretamente pelas várias capelas da existência, para que nunca as auras dos génios se roçassem, evitando as fatais faíscas. Mas a concentração parece ser lei, mostrando a importância da acumulação de propósitos, bem-estar material, organizações eficazes ou patrocínios iluminados. Certas conformações da História, por vezes abrangendo extensas regiões do mundo, permitem, por exemplo, que um personagem como o do romance Civilização, de Gore Vidal (para dar um exemplo esteticamente neutro mas totalmente eficaz nos seus propósitos), possa, com muitas viagens pelo meio, conversar no tempo de uma única vida com Sócrates, Zoroastro, Buda, Lao-Tse e Confúcio. É por golfadas que as musas cospem os melhores de cada geração todos ao mesmo tempo, deixando para décadas mortas os sofríveis, os esforçados.

(É também curioso, mas ao lado do tema, que quem desenha a rede de iluminados pareça dar pouco crédito às intenções dos próprios, quando reunidos a grupos temáticos, onde raramente se vê uma saturação de génios igual àquela que nos olha desde a fotografia ali colada. Digam-nos (mudando já para a literatura portuguesa), do grupo Vencidos da Vida, aqueles que não o foram pelo tempo? Quem vemos ali, no populoso instantâneo: Eça De Queirós, Ortigão, Junqueira, quem mais? No Grupo Surrealista de Lisboa, em cuja fotografia nos surge O’Neill com um guarda-chuva em lugar do braço, a fazer de gancho corsário – pormenor que vale um poema -, quantos contavam, ou, contando, continuaram surrealistas? Nem vale a pena imaginar uma fotografia onde coubessem os do neo-realismo…).

Apercebeu-se quem vos escreve da versão novecentista do milagre acumulativo na ficção portuguesa (e estamos quase a entrar na ansiedade), ao ler o prefácio de Manuel Gusmão na edição de 2015, pela Assírio e Alvim, de Missa in Albis, de Maria Velho da Costa. Certas epifanias, concordamos, talvez sejam somente o fruto bizarro da ignorância de quem as experimenta e quiçá fosse melhor que, na dúvida, nos abstivéssemos de a demonstrar em público (à ignorância). Mas já que aqui chegamos talvez faça sentido arriscar, inquirindo o leitor se para ele não é o nascimento da mais significativa e brusca constelação a lista de contemporâneos que o autor desse prefácio apresenta para contextualizar a obra que se prestou escalpelizar: O Delfim de Cardoso Pires é de 1969, assim como Maina Mendes, de Maria Velho da Costa e A noite e o Riso, de Nuno Bragança. Oito anos depois saem, destes dois autores, Casas Pardas e Directa, para além de livros de Maria Gabriela Llansol, Manuel Silva Ramos e Alface, e o primeiro de Saramago. Finisterra – Paisagem e Povoamento, a estranhíssima obra-prima de Carlos de Oliveira é de 1978. Rumor branco de Almeida Faria (acrescentamos nós, porque Gusmão não o menciona) é de 62 e a Trilogia Lusitana estende-se só até ao começo da década de oitenta.

As constelações, já sabemos, são falsos ajustamentos, porque o facto de as vermos no mesmo plano, imaginando-lhes uma forma a duas dimensões, não é senão um erro de perspectiva, visto que os astros colocados no desenho se encontram a distâncias muito diferentes do observador e é a incomensurabilidade dessas distâncias que as funde aos nossos olhos e na nossa imaginação. Neste caso, as ditas distâncias serão as diferenças de estilo (será possível aproximarmos a precisão monofónica de Cardoso, criticada no início por demasiado americana, da pirotecnia jocosa de Bragança?). A tal fusão, que as põe num plano comum, é o milagre de serem coevas. Contra todas as probabilidades, o mais belo e multiforme monstro da ficção portuguesa ergue-se de repente, inteiro, nas décadas de 60 e 70. E se o modo como ainda brilham estas obras (para mantermos a metáfora), nos prova que a intensidade pulsante dos objectos astrais depende menos de estarem vivos do que seu fulgor original (muito do que observamos no firmamento está morto, mesmo que lateje mais forte que as presenças contemporâneas), também é verdade que amedronta não vermos em volta nada que se lhes compare.

É certo (para excluirmos já as excepções) que alguns dos autores do cânone surgiram depois desse milagre, uns para desaparecer no relativo vazio contemporâneo, outros criando uma ponte de esperança que ainda nos conforta. Agustina é o seu próprio colosso, claro. E não nos cabe dizer se Saramago ou Torga desmerecem dessa geração (colocarmos Saramago num degrau abaixo – o Saramago pré-Nobel, que o outro nem mesmo isso – e considerarmos que Torga só é salvo pelos Diários, flutuando com eles à tona como um inverso de Camões com os Lusíadas, talvez não seja mais do que um exercício de gosto pessoal, que não iremos, por pudor, praticar). Podemos gostar pouco de Sinais de Fogo, mas achar que até foi feito para ficar. Não há nada de fundamentalmente mau em obras iniciadas antes da explosão, e terminadas depois, mais ou menos alheias à sua luz. Nada errado em Mau Tempo no Canal (excepto talvez o título), ou na obra de Vergílio Ferreira. E claro que nos serve de consolo andarem ainda connosco a destreza aquilina de Mário de Carvalho, a inteligência de Luísa Costa Gomes. Não nos fica mal manter a esperança no regresso de Lobo Antunes (até ao lavar dos cestos é vindima). Contudo não são estes fogos de transição que hão-de compor a fotografia do século vinte um na Lusitânia.

Não é, também, que não encontremos, a começar neste século, a frieza cortante de Caderno de Memória Coloniais, a destreza emotiva de Autismo (tirando as partes em que Lobo Antunes faz sombra), a erudição de Paulo Varela Gomes, a capacidade de reinventar o diário de Ivone Mendes da Silva, a imaginação de Pedro Rosa Mendes em Peregrinação de Enmanuel Jhesus, a invenção de uma ruralidade paralela em Breviário das Más Inclinações, a claridade geométrica (e multilingue) de João Reis, a vocação misteriosa de Teresa Veiga, ou (num exercício de apropriação colonial, visto tratar-se de um autor angolano) o deslumbramento ensaístico-narrativo de Vou lá visitar pastores. Servirão de ansiolítico, talvez, a conta óbvia do tempo e a evidência de ainda estarmos no primeiro quartel do século. Talvez seja cedo para desesperamos. Mas não vos assusta, olhar para o quadrante escuro ali em frente e não ver nada que nos faça adivinhar um brilho constante? Quem, dos que hoje habitam o céu, terá a perfeição reiterada de Cardoso Pires, o génio absoluto de Maria Velho Da Costa, habitando e reabitando vozes, a loucura triste de Nuno Bragança, a dispersão precisa de Faria (que, tendo ficado, nos abandonou)? Faltam mais de setenta e cinco anos para acabar o século, é verdade. Mas também é verdade que quem escreve estas linhas não viverá (a confirmar-se a normalidade biológica) metade desse tempo e talvez por isso se inquiete em não ver nada tremular ao fim deste deserto. Não devíamos avistar já um movimento? Alguém?

Talvez. Evitámos, e por isso mesmo, mencioná-lo, mas julgo que terão dado já pela sua falta: Gonçalo M. Tavares. Não? A evocação terrífica, ao mesmo tempo cerebral e penetrante, de uma Europa central reinventada, nos volumes de O Reino, escritos nesse trauteio quase científico, liberto de barroquismos e voltas, todo apostado nos conceitos e carregado, valha-nos deus que isso é tão pouco português, de ideias? De pensamento. A velocidade dos livros da série O Bairro, remetendo personagens e autores ao centro de uma arquitectura inventada de propósito para eles – não conta? A ressurreição da narrativa em verso, de Viagem á India: concordam? Pensar que isto nos foi apresentado em bloco, como coisa acaba e firme, erguida, parecia, de uma vez, como muralha fixa para nossa protecção – diríamos que vale alguma coisa. Mas um autor chega? Podemos prever-lhe um cume de forma, daqui a quinze anos, por exemplo, que o leve à altura, dentro dos seus trâmites, de Cardoso Pires ou Velho da Costa? Tinham estes autores 43 e 39 anos, respectivamente, quando publicaram O Delfim e Casas Pardas. Gonçalo M. Tavares tem 53. Mesmo pensando que quem venha a fazer quarenta anos em 2070 ainda nem nasceu, é de subir aos nervos, ou não, a ideia dessa distância, o vale por percorrer? Porque as sementes só crescem nos sítios certos, é necessário um passado. E esse passado é agora. Contém este tempo a terra necessária para a revolução? Mudando terceira vez de metáfora: talvez este seja o momento de acalmia que precede a tempestade. Mas a verdade é que não vemos no ar electricidade que baste, nenhum eriçar de pêlos, nenhum calafrio premonitório – é essa a ansiedade.