É um dos medos que assombra tanto miúdos como graúdos. Dão-nos a conhecer a sua existência ainda na primária, onde, por norma, nos preparam para o que fazer caso sejamos confrontados com o fenómeno. São imprevisíveis e têm estado na ordem do dia depois da tragédia ocorrida em Marrocos há apenas duas semanas. Afinal, o que provoca um sismo? Como e quando se descobriram as suas causas?

Como acontecem? Os sismos são fenómenos naturais de origem geológica, que se geram na camada exterior sólida do nosso planeta, a litosfera. “A Terra tem uma camada externa mais rígida, a escala de tempos geológicos (i.e., milhões de anos), que se chama litosfera. A litosfera inclui a crosta, mais superficial, uma parte do manto que se encontra neste estado mais rígido”, começa por explicar ao i João Duarte, professor assistente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Por baixo da litosfera está a astenosfera, “que tem a capacidade de fluir a escalas de tempo geológico”. “A litosfera está fragmentada em diversas placas (tectónicas) que se movem umas em relação às outras a velocidades da ordem de poucos milímetros ou centímetros por ano”, continua. Com cerca de 100 km de espessura, estas placas são constituídas pela crosta e pela parte superior do manto e possuem características quebradiças.

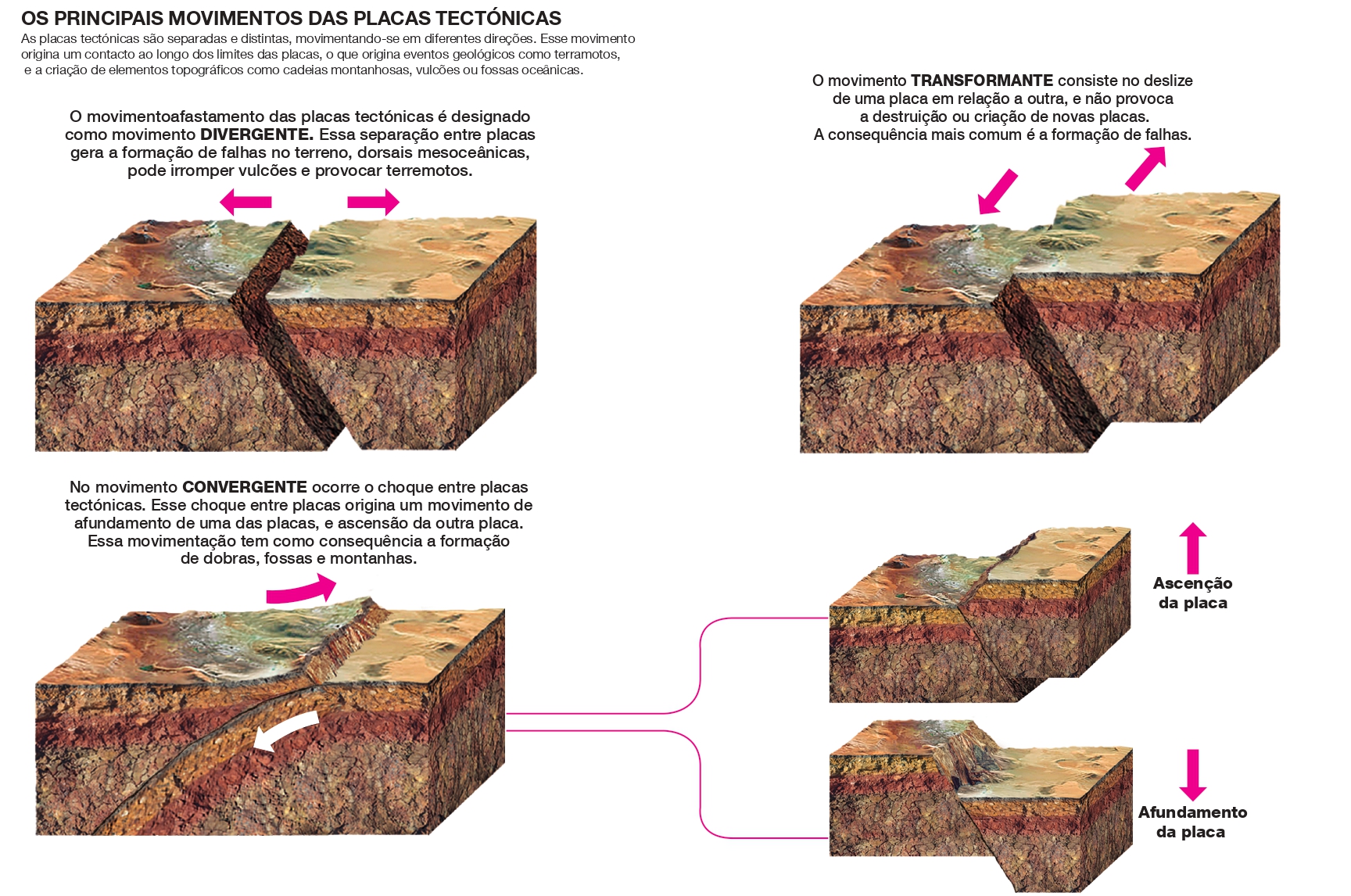

Clique na imagem para ver melhor

“Movem-se muito lentamente, umas em relação às outras, por cima de um meio com características dúcteis, a ‘astenosfera’, convergindo, divergindo, ou roçando lateralmente umas nas outras”, acrescenta Fernando Carlos Lopes, do Departamento de Ciências da Terra, do Centro de Investigação da Terra e do Espaço (CITEUC) da Universidade de Coimbra. Segundo o especialista, esta movimentação das placas e as interações que ocorrem nos seus bordos originam tensões “tremendas” e levam à “deformação das rochas sob a forma de falhas (se as rochas forem quebradiças) e/ou dobras (se as rochas forem dúcteis)”. Ou seja, os movimentos provocam uma grande acumulação de energia nas falhas que estão entre as placas. “É este processo de movimento de uma falha com libertação de energia que é um sismo. Parte dessa energia é transformada em energia mecânica que se propaga através de ondas sísmicas que radiam a partir da falha”, conta João Duarte.

Recorde-se que “sismo” e “terramoto” são sinónimos. “Os Ingleses também têm as palavras ‘earthquake’ e ‘seism’, mas usam mais a primeira. Nós também temos as palavras ‘terramoto’ e ‘sismo’, mas tecnicamente utilizamos ‘sismos’, conta o professor da Universidade de Lisboa, acrescentando que a população tradicionalmente usava o termo terramoto para se referir a sismos que causavam alguma destruição. “Hoje em dia, usa-se, cientificamente, o termo sismo e sismicidade”, frisa.

Os sismos (ou terramotos) podem ter diferentes origens. Alguns até podem ser gerados pelo homem, por exemplo, “quando fazemos uma explosão numa mina, ou quando há um teste nuclear”. “Erupções vulcânicas, deslizamentos de terra e impactos meteoríticos também podem gerar sismos”, revela João Duarte. Os sismos de que geralmente falamos, explica, são os sismos “tectónicos”, gerados pelo movimento das falhas tectónicas. “O que acontece é que as fronteiras de placas podem ter três tipos de movimentos fundamentais: divergentes, convergentes e transformantes. Estes três tipos de ambientes tectónicos geram sismos característicos, mas as causas e os processos são fundamentalmente os mesmos: o acumular e libertação de tensões”, detalha.

Além disso, complementa Fernando Carlos Lopes, por vezes a extração excessiva de água subterrânea também pode desencadear sismos tectónicos. Para si, existem 14 grandes placas litosféricas, havendo depois 40 mais pequenas.

Já para João Duarte existem sete grandes placas tectónicas (América do Norte, América do Sul, Eurásia, África, Pacífico, Antártica e Indo Australiana) e, se considerarmos as mais pequenas, são várias dezenas. Alguns modelos consideram 12 placas, se considerarmos as maiores e cinco um pouco mais pequenas.

Mas porque divergem os especialistas? Segundo o professor da Universidade de Lisboa, as placas “são um pouco como os países”, já que “diferentes pessoas contarão diferentes países no mundo”. “Por exemplo, os chineses dirão que o Tibete não é um país. Um catalão dirá que a Catalunha e o Tibete são países, e por aí fora. Com as placas é a mesma coisa. Diferentes cientistas contarão um número diferente”, garante.

Ou seja, quando dizemos que a superfície da Terra está dividida em diferentes placas, isto é uma “aproximação” e, por vezes, os limites das placas “não são bem definidos”. “As grandes são relativamente fáceis, hoje conseguimos medir o seu movimento com GPS e vemos que cada uma tem um movimento diferente. Mas por vezes as diferenças são muito pequenas. Por exemplo, há quem considere a placa Indo-Australiana uma placa e há quem considere que já são duas placas independentes, a Indiana e a Australiana”, esclarece. Há, por isso, uma “disputa”, com argumentos contra e argumentos a favor (como nos países). “Isto acontece porque as placas são entidades dinâmicas, podem dividir-se e juntar-se, e podem crescer (como nos Açores) ou estar a desaparecer no manto (como no Japão, e no Anel de Fogo do Pacífico)”, reforça.

Por outro lado, as placas são um pouco “fractais”. “As placas grandes estão divididas em placas mais pequenas, as microplacas (como se fosse um vidro estilhaçado). Pelo que a fronteira entre o que é uma placa e uma microplaca é arbitrária e depende do tipo de estudo que estamos a fazer”, acrescenta. Ou seja, a definição do que é uma placa não é preto e branco. Há um espetro e a fronteira pode ser mais ou menos restritiva. “Nós tendemos a ver o puzzle das placas como uma imagem congelada, mas na verdade é um puzzle que está em constante movimento, com novas peças a serem criadas e outras a desaparecerem, o que torna o jogo complexo”, afirma ainda.

Consequências e escalas De acordo com o professor da Universidade de Coimbra, no que toca às consequências dos sismos, estes podem ter “efeitos diretos”, relacionados com a “deformação crustal causada pelo sismo (subida ou descida do solo, ondulações, abertura de fissuras)” ou “efeitos indiretos”, relacionados com a “propagação das ondas sísmicas (destruição de infraestruturas, liquefação de solos, incêndios, deslizamentos de encostas e avalanches, tsunamis)”. “Os efeitos dependem muito da magnitude do sismo, da distância epicentral, da constituição rochosa da região afetada e das condições socioeconómicas das sociedades afetadas”, revela.

E de que forma são avaliadas a intensidade e magnitude do sismo? Com certeza que já ouviu falar da escala de Mercalli e da escala de Richter. A primeira, conta o especialista, avalia a intensidade de um sismo através da perceção do sismo pela população e do grau de destruição. “É uma escala fechada, aritmética, com 12 graus. É estabelecida a partir de inquéritos realizados às populações e registos descritivos do grau de destruição. É qualitativa e subjetiva”, afirma. Já a escala aberta de Richter avalia a magnitude (ML) (energia libertada) de um sismo. “É uma escala logarítmica, pelo que cada grau de magnitude corresponde a uma energia 30 vezes superior à da magnitude precedente e a um movimento do solo 10 vezes superior ao da magnitude precedente. É estabelecida com base nos sismogramas e em algoritmos matemáticos. É uma escala objetiva e quantitativa”, acrescenta.

No entanto, segundo João Duarte, estas duas escalas estão em “desuso”: “Hoje em dia usa-se a Escala de Momento de Magnitude para a magnitude e a Escala Macrossísmica Europeia para as intensidades”.