“Porque nasci se não era para sempre?”, pergunta o rei de Ionesco, na sequência da peça “O Rei Está a Morrer” que abre este filme de Manoel de Oliveira. Michel Piccoli, no seu papel de Gilbert Valance, prestigiado ator de teatro e cinema que, com mais de 70 anos, se encontra no final da sua carreira, interpreta o rei.

“Não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo”, repete o rei para contrariar a ideia de que o seu tempo está a chegar ao fim porque ele ainda tem tanta coisa que não conseguiu fazer, numa reflexão sobre a morte que está no centro deste filme, no qual, na altura da estreia, quando o realizador tinha já 92 anos, toda a gente viu o seu testamento cinematográfico.

Mesmo não sendo, de facto, o último filme de Oliveira – o realizador portuense viveria ainda mais de uma década e faria ainda outros filmes -, não é por isso que este “Vou Para Casa” deixa de ser o testemunho daquilo que foi a sua obra e daquilo que ele foi nas suas diversas facetas: um homem apaixonado pela vida, pelo teatro e pelo cinema.

Daí que este seja um filme divertidíssimo, povoado de pequenos gags – como o da gestão da mesa do café, entre o Valance leitor do “Libération”, o leitor do “Le Figaro”, que sempre se senta mal o ator se levanta, e o leitor do “Le Monde” que, certo dia, vem para perturbar todos esses pequenos hábitos que fazem do homem homem – e cheio de uma vitalidade que põe de parte qualquer possibilidade de se estar perante obra sombria, carregada pela proximidade da morte.

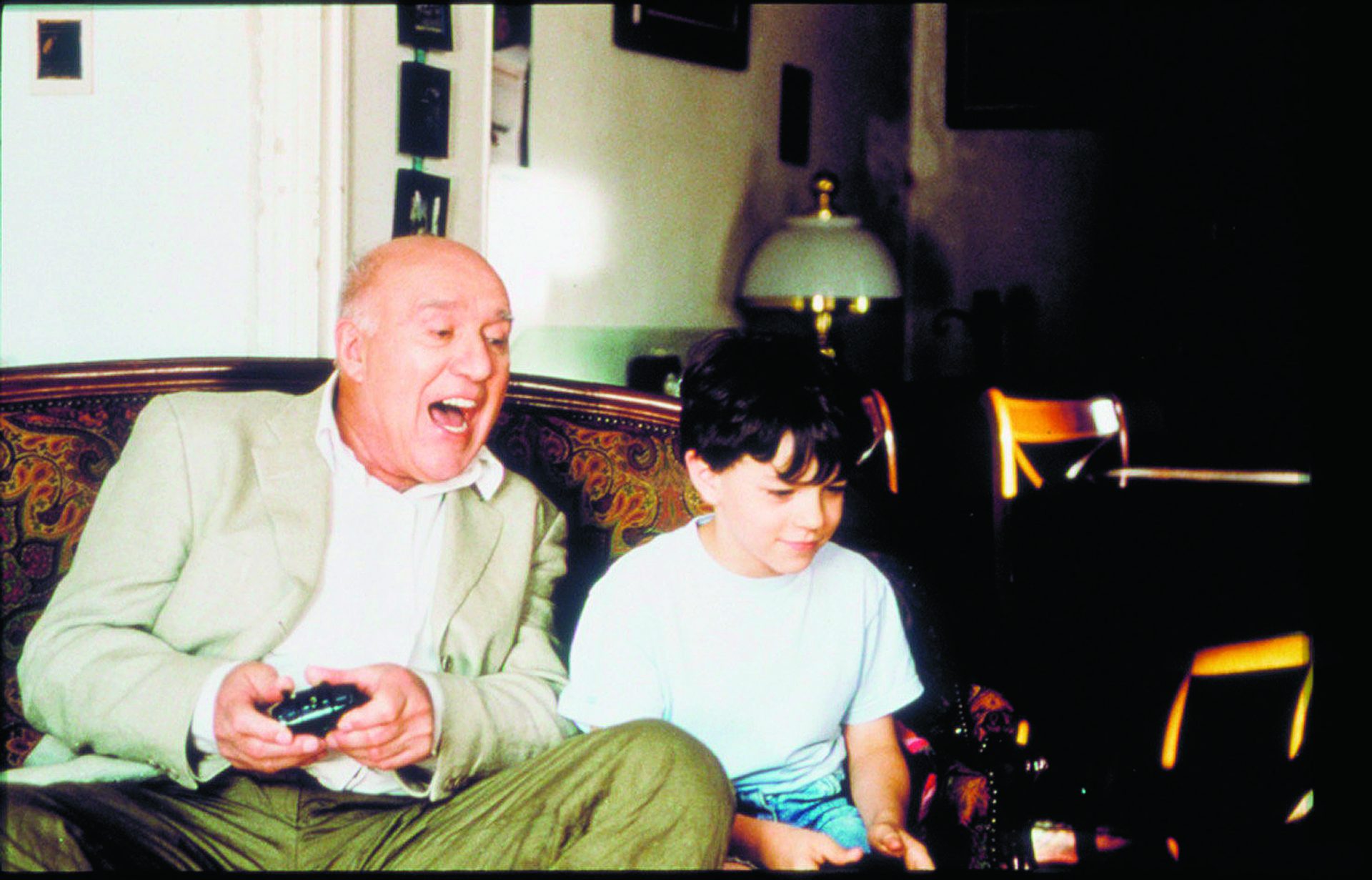

É certo que logo após os quase 15 minutos iniciais com a encenação da peça de Ionesco, Valance recebe a notícia de que a mulher, a filha e o genro morreram num desastre de automóvel e ele fica com o neto para criar. É uma marca forte a que, no entanto, Oliveira rapidamente tira o peso com uma elipse de vários meses. Interessa-lhe que o seu protagonista esteja mais só e que a morte dos outros o leve a refletir sobre si próprio, mas sem com isso criar um filme doloroso. Nitidamente, Oliveira construiu uma personagem que está próxima de si e a reflexão de um não deixa de ser a reflexão de outro. Quando, por exemplo, Valance vai comprar um par de sapatos beges, Oliveira filma todo um diálogo com a câmara apontada aos pés do ator e do seu agente e aquele aproveita para brincar um pouco com o pé, no entusiasmo de quem acabou de comprar um adereço que o faz sentir-se melhor.

O realizador voltará a filmar sapatos mais à frente, uns pretos, mais gastos e tristes quando comparados com o luzente par bege que foi roubado ao ator por um drogado, com uma seringa de sangue infetado, que lhe levou também carteira, relógio e casaco.

Há montras por todo o lado e diálogos que se perdem por estarem do lado de lá dos vidros. É como se Valance andasse já um pouco a assistir à vida que passa. O ator está no fim do seu percurso, já fez quase tudo o que gostaria de fazer e não está disposto a transigir nos princípios com os quais sempre trabalhou.

“Vivo com a minha solidão”, diz ao agente, que o quer convencer a arranjar uma nova companheira e a fazer um telefilme em que ganharia muito dinheiro e seria muito popular, “tenho o passado que me permite preencher o vazio do presente, tenho os meus amigos e tenho o teatro que, como sabes, é a grande paixão da minha vida, com o cinema.”

Ainda cede a substituir um ator que se acidentou num filme sobre o “Ulisses”, de James Joyce, porque a personagem de Buck Mulligan lhe interessa. Mas, sem tempo para preparar o papel e ainda por cima em inglês, Valance chega a uma cena repetida várias vezes por não saber a deixa e exclama: “Vou para casa.” Sinal de que já não tem mais nada a provar e chegou a altura de descansar.