Há 22 anos, e depois de cinco voltas ao mundo a trabalhar num cruzeiro de luxo, viu potencial no Douro, numa altura em que o rio era pouco explorado turisticamente. Como é que isto sucedeu?

Quando regressei a Portugal, em 1992, fiz uma viagem no primeiro barco turístico que existiu no Douro, que era bem pequeno. Fiz o trajecto Porto-Régua com uns amigos e aquilo correu tão mal, o bilhete era tão caro, o serviço prestado foi horrível… A gota de água foi quando estávamos a almoçar e pedi uma Cola. O empregado disse-me que o vinho já estava incluído, mas se queria uma Cola tinha de ir ao bar buscá-la. Ofereci gorjeta, mas nem assim.

Foi um choque para quem vinha de cruzeiros transatlânticos?

Vivi dez anos como emigrante, dentro de uma cultura anglo-saxónica. Para mim aquilo era um descalabro. Comecei a fazer contas e pensei que se aquilo estava cheio àquele preço estava ali uma mina de ouro. Conhecia bem o Douro, porque os meus pais são durienses, se bem que eu tenha nascido em Matosinhos. Percebia de cruzeiros e comecei nesse dia à procura de um navio. Comprei o meu primeiro barquinho em 1993, o Vista Douro, com capacidade para 130 passageiros. Depois continuei, passo a passo, com barcos cada vez maiores.

Agora, quantos barcos tem a funcionar?

Temos dez navios-hotel, três barcos rabelos, um iate de luxo e agora o Trafaria Praia, que faz cruzeiros no Tejo. Temos à volta de mil camas e mais de 400 funcionários. Este ano esperamos ter 45.000 passageiros em navio-hotel e ainda temos os autocarros turísticos, que em 2013 transportaram 50.000 pessoas. O ano passado facturámos 25 milhões de euros e este ano a facturação consolidada prevista andará à volta de 36 milhões, com um EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] de 12 milhões.

São números de que se orgulha?

São muito bons. Não há muitas PME em Portugal com este EBITDA. E o nosso negócio é 97% de exportação, com destaque para os clientes americanos e depois alemães e ingleses.

Há pouco mais de um ano, disse ao SOL que o turismo no Porto e no Douro ainda estava embrionário e que isso é óbvio para quem conhece o negócio a nível mundial…

Só nos últimos dois ou três anos é que começámos a ser conhecidos. Agora, a orquestra já está madura, todos sabem tocar os instrumentos e é preciso que os maestros saibam dirigir bem. É importante que todas as instituições possam ter um papel importante: o aeroporto, a Câmara Municipal – que tem de manter a cidade limpa -, o policiamento… É importante que saibam falar inglês, porque é muito mau ficar sem a carteira, mas ainda é pior ter um mau atendimento numa esquadra.

Quem é que deve ser o maestro? O presidente da Câmara do Porto?

Neste momento estou muito satisfeito, porque o Dr. Rui Moreira não entregou a nenhum vereador o pelouro do turismo. Ele está a dar a devida importância a este sector e pode ajudar naquela que é a fase seguinte. Por muito bonita que uma cidade seja, ela precisa de ser promovida.

Como tem sido ao longo destes anos a sua relação com o poder político?

Normal, porque tive sempre a mesma postura. Acredito nas pessoas que fazem coisas e mantenho-me sempre à parte de querelas políticas. Para mim, é igual se o primeiro-ministro é do PS, PSD ou CDS, desde que saiba o que está a fazer e lute pelos interesses de Portugal.

Conseguiu o feito raro de ter Luís Filipe Menezes e Rui Rio a elogiá-lo simultaneamente…

Isso tem a ver com a minha postura neutra e sincera. As campanhas são sempre alturas complicadas, porque as pessoas têm todas imenso valor e tento manter-me à parte. Quem está no poder precisa do apoio do Mário Ferreira e da Douro Azul para levar a bom porto a promoção da cidade e do país e podem contar connosco.

Sente os efeitos do centralismo?

Todos os dias. Cada vez mais é inevitável que isto aconteça, porque o país é pequeno. Por causa da crise, dentro do centralismo nacional ainda surgiu um centralismo financeiro, na altura concentrado na figura do ministro das Finanças e depois na ministra. Houve instituições que não só ficaram drenadas de qualquer poder de decisão como também já não tinham dinheiro para comprar papel para as fotocopiadoras. Quando estamos a falar de coisas tão mesquinhas como essas, falar em centralismo até deixa de fazer sentido. Nem sei que palavra usar.

Fala da necessidade de se fazer soft sponsoring, ou publicidade subtil. Disse que já não basta 'chapar' uma publicidade num jornal, por isso imagino que aprove ideias como aquela de Woody Allen filmar no Porto, de que Luís Filipe Menezes chegou a falar na candidatura à Câmara.

Acho que isso é inevitável. As cidades que têm tido muito sucesso em termos turísticos começaram por aí. A Fontana di Trevi nunca seria o que é hoje se não fossem os filmes do Fellini e outros que se seguiram. O sucesso das cidades em que o Woody Allen fez filmes foi imediato e mensurável. Era possível fazê-lo com o dinheiro que se deita ao lixo com campanhas de portugueses a dizer bem de Portugal. Pessoalmente, acho isso ridículo: é a mesma coisa que eu estar a dizer bem de mim mesmo. O que tem valor é arranjar-se um cantor ou um jogador de futebol famoso do país onde se quer fazer promoção. Esta malta do marketing derrete milhões em campanhas e depois, muito convenientemente, não se mede o retorno. Não faz ideia do ridículo que passámos junto dos ingleses ao mudar o nome de Algarve para Allgarve.

Sente-se um dinamizador da economia?

É óbvio que sim. Basta estar a dar trabalho a mais de 400 pessoas. Veja quantas almas dependem do nosso trabalho.

Com isto também faz dinheiro para si. Considera-se um homem rico, e por isso invejado?

Sou um homem rico porque faço o que quero e sinto-me realizado com aquilo que faço. Isso para mim é que é ser rico. Uma pessoa que tenha muito dinheiro pode não ser um homem rico, mas um pobre de espírito e de vida. Consigo concretizar aquilo com que vou sonhando, por isso considero-me um homem muito afortunado.

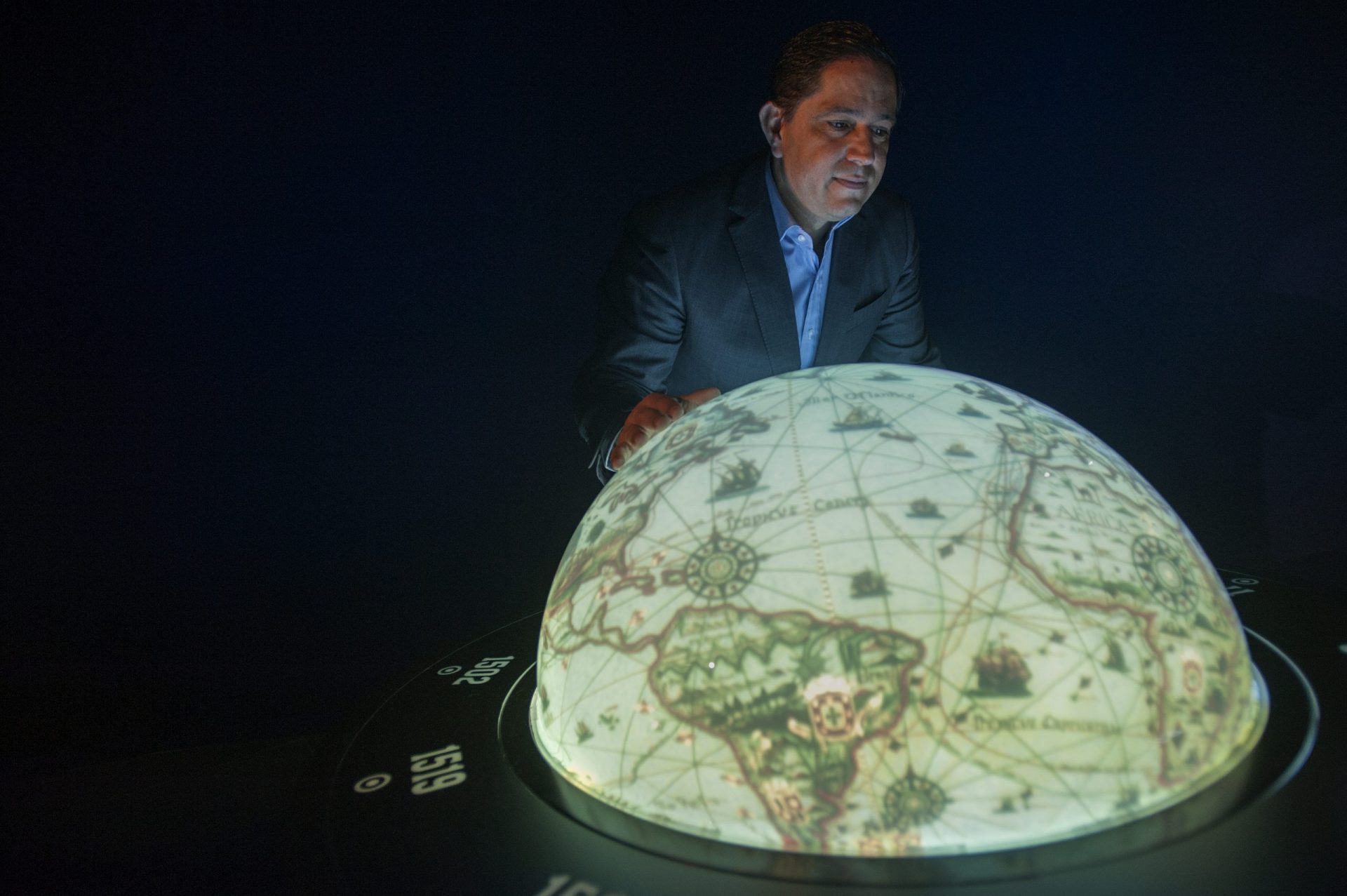

Este novo Museu dos Descobrimentos, denominado World of Discoveries, é a sua actual 'menina dos olhos'?

Não, é apenas o projecto mais recente, que abriu a semana passada, mas julgo que durante os próximos anos vai ser uma agradável surpresa para Portugal. Tivemos cá jornalistas espanhóis que me vão colocar numa situação bastante desagradável: criticaram o facto de em Espanha não existir um museu igual a este. Ficaram de boca aberta, porque acham que agarrámos bem o conceito, passando de uma área mais museológica, embora interactiva, para um parque temático de grande rigor histórico. O casamento é feliz, se bem que alguns velhos do Restelo – também temos uma área que lhes é dedicada – discutam se podemos usar a palavra museu. Parece que um museu tem de ganhar pó e perder dinheiro! Ontem tivemos a visita de um dos vice-presidentes do Trip Advisor, que me disse que adorou e perguntou se isto era um museu nacional, feito pelo Governo.

Valeu a pena o investimento que fez no ano passado, na festa dos 20 anos da Douro Azul, quando trouxe cá as actrizes Sharon Stone e a Andy MacDowell?

Valeu a pena o investimento que fez no ano passado, na festa dos 20 anos da Douro Azul, quando trouxe cá as actrizes Sharon Stone e a Andy MacDowell?

Valeu muitos milhões de euros de notícias a nível internacional. Eram navios para americanos e interessava-me intensificar a publicidade nos países de língua inglesa.

É a tal lógica de convidar personalidades dos mercados-alvo…

Exactamente. É o nosso pensamento e felizmente tem resultado. Não só para a Douro Azul, mas para todo o Porto e Norte de Portugal, que facturou valentemente à custa daquela imagem de marca. Veja-se a história do coração de Viana que a Sharon Stone usou em Beverly Hills e a publicidade que aquilo deu…

Esses dois navios são para cruzeiros de oito dias, com preços nos Estados Unidos entre 3.700 e 6.000 dólares. Está tudo a correr como planeado?

Sim. Está tudo cheio.

Por falar em navios, apresentou uma proposta pelo Atlântida, o ferryboat construído pelos Estaleiros de Viana e rejeitado pelos Açores?

Apresentei. Mas o que é que isso tem a ver com uma entrevista sobre a minha história de vida?

Porque é um homem que está sempre envolvido em novos investimentos. Julga que terá a melhor das três propostas?

O que lhe posso dizer é que não faço comentários sobre o Atlântida. É o que tenho dito a toda a gente.

Vai também abrir o Monumental Palace Hotel, na Avenida dos Aliados, e promete que vai ser o melhor do Porto. O objectivo é agarrar um pouco mais do negócio que promove ao trazer para cá turistas?

Notamos que os turistas acham que o Porto é tão encantador que gostariam de ficar mais tempo. Mas o objectivo não é esse, é diversificar. Não podemos continuar eternamente a aumentar a frota e concentrar exageradamente o negócio em navios-hotel. Também pensamos na internacionalização, mas ela vai-se adiando, sem esmorecer, porque encontramos novas oportunidades aqui. Aquilo que muitos consideraram crise foi para nós uma oportunidade.

Adquiriu ainda o cacilheiro Trafaria Praia, que serviu de Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza, graças à intervenção de Joana Vasconcelos. O que lhe vai acontecer?

Já está em funcionamento. Vai fazer cruzeiros de uma hora no Tejo, entre o Terreiro do Paço e a Torre de Belém.

O Tejo também tem potencial para a Douro Azul?

Tem. Vamos ver o que é que sai dali. Para já, acho que está a correr bem, mas ainda é um negócio muito pequeno. Teremos de o complementar. Estou à espera da visita do presidente António Costa ao museu, para ver se podemos desenvolver algumas parcerias.

Em 2012, comprou o Spirit of Chartwell, a barcaça utilizada nas comemorações do Jubileu da Rainha Isabel II, no Tamisa. Em Inglaterra houve polémica e dizem que foi vendido por uma pechincha.

Está ao serviço no Douro. Por acaso andam lá duas jornalistas americanas importantíssimas, de revistas de alta sociedade. O que aconteceu foi que estava no sítio certo, na hora certa, e fiz a oferta certa.

Em 2013, a Douro Azul abriu um processo de recrutamento e foi inundada por currículos de 15 mil candidatos. Continua a receber muitos currículos?

Infelizmente continuamos a recebê-los. Há muitos quadros muito bem formados à procura de emprego, a querer fazer qualquer coisa, e depois há pessoas sem qualquer tipo de formação a não querer fazer o que que que seja. É no trabalho indiferenciado, como empregadas de limpeza, que se sente mais dificuldade em recrutar. Dizem-nos que preferem ficar no rendimento mínimo, o que é chocante.

Isso é uma característica nacional?

Acho que é, efectivamente, uma má característica dos povos mediterrâneos. Há uma geração de subsídio-dependentes que tem vários filhos para ter um bocado mais de subsídio e as próprias crianças já nascem subsídio-dependentes. Alguém que viesse para aqui como empregada de limpeza a 650 euros ficaria mais prejudicada do que se ficasse em casa com o rendimento mínimo. Trabalham duas ou três horas por dia por baixo do tapete e fazem uma vida fantástica, estimulando uma economia paralela e prejudicando os outros. Vêm aqui algumas pessoas registadas nos Centros de Emprego e pedem-nos para dizer que não servem para trabalhar. Apresentamos sempre queixa.

Nasceu há 46 anos em Matosinhos e cresceu perto do Porto de Leixões, como o mais velho de quatro irmãos.

Nasceu há 46 anos em Matosinhos e cresceu perto do Porto de Leixões, como o mais velho de quatro irmãos.

O meu pai é de Baião e a minha mãe de Tabuaço, mas saíram de lá pequenos. Cresci em Leça da Palmeira, perto do porto, onde o meu pai trabalhava. Recordo-me que havia um ritual de toques de entrada e saída dos navios que agora se perdeu. Quando estava nevoeiro havia um barulho específico e nem era preciso vir à janela para saber como estava o tempo.

Essa relação com o porto despertou-lhe interesse pelo mar ou tratou-se de uma coincidência?

Foi uma coincidência, mas despertou-me a vontade de viajar. A primeira vez que senti esse desejo louco foi quando chegaram a Leixões uns miúdos que vinham no Barco-livro, uma biblioteca gigante que só fazia circum-navegação. Quando vinha a caravela Sagres a Leixões lá íamos nós. Gostava muito de visitar os navios e, com sete anos, o meu pai comprou num navio russo uma máquina Zenit, com todo o tipo de lentes. Aquilo para mim era um Rolls-Royce, andava na quinta classe e gastava rolos e rolos.

Aos 16 anos, partiu sozinho para Londres, por sua conta e risco. Se isto já seria estranho agora, ainda mais o seria nos anos 1980.

Não foi fácil e não era sequer autorizado, porque tinha de ter emancipação, que nem se sabe o que é agora. Tinha de ter uma autorização especial para ter passaporte, era preciso declarar o dinheiro que se levava no passaporte… Aos 14 e aos 15 já tinha ido a Inglaterra para uns campos de férias: como tinha boas notas, pedia ao meu pai para ir melhorar o inglês. Aos 16 disse que queria ir outra vez, mas ele já não me deixou ir, porque achava que não voltava… Pedi à minha mãe, que já estava separada do meu pai, e lá fui. Tinha uns amigos em Londres e fui para casa deles, com o objectivo de arranjar trabalho naquela semana e um lugar para mim. Se não conseguisse, tinha de me vir embora e o meu pai disse-me que depois de sair não podia voltar. Foi esse o risco.

O que leva um rapaz que tinha acabado o 11.º ano a partir assim?

Se na época fosse dois anos seguidos para Inglaterra ia logo perceber a pasmaceira que Portugal era. Fizesse o que fizesse, só podia avançar anos-luz. Tínhamos meia dúzia de quilómetros de auto-estrada, não havia uma única estação de televisão a emitir o dia inteiro. As pessoas esquecem-se, porque isto é tudo tão rápido…

O que foi fazer em Inglaterra?

Comecei logo como empregado de mesa em Londres. A minha sorte foi que já falava bem inglês e por isso evitei o destino da maior parte dos portugueses, que era lavar pratos, um trabalho mais duro e mal pago. Comecei cedo a ganhar muito dinheiro e com 18 anos comprei o meu primeiro apartamento, um T3 em Matosinhos Sul, por 7.750 contos. Era uma coisa muito estranha: naquele prédio só viviam gerentes e estava ali no meio um puto de 18 anos. O meu pai ficou espantado, porque ganhava muito bem na altura, uns 90 contos. Eu ganhava 250 ou 300 e não tinha grandes gastos, porque me ofereciam o alojamento e a comida. A libra também estava altíssima e hoje a diferença entre o que se ganha nos dois países não é a mesma. Fui sempre muito poupadinho e preferi investir numa propriedade a ter o dinheiro parado.

Foi mudando de emprego?

Passado algum tempo, fui trabalhar para um restaurante um pouco fora de Londres, em Woodford Green, chamado Bel-sit. Estive lá dois ou três anos e o dono gostava muito de mim porque era italiano e também se chamava Mário [risos]. Arranjou-me um apartamento espectacular e dava-me um ordenado fantástico. O restaurante trabalhava tanto que nem aceitava reservas: foi o único sítio em que vi nevar e as pessoas ficarem lá fora à espera. Depois fui contratado para ser gerente de um restaurante no centro de Londres.

Com que idade?

Ainda não tinha 19 anos. A dificuldade não era gerir o espaço, porque ele tinha muito sucesso, mas sim a idade. Ser mandado por um puto novo era complicado e fui tendo alguns atritos. O restaurante era tipicamente inglês e chamava-se Horse's Mouth. Era em Chelsea, perto de King's Road. Na vizinhança morava um administrador da Cunard [companhia de navegação especializada em cruzeiros de luxo], que me desafiou a ir para os barcos. Disse-me que havia imensos passageiros brasileiros, mas que nenhum dos 500 tripulantes falava português. Lá me convenceu a ir fazer os testes, que eram rigorosíssimos, a Southampton. Fui aprovado e, como dar a volta ao mundo era um sonho que tinha, disse ao dono do restaurante que queria sair. Ele ficou chocado e ofereceu-me 50% de sociedade no restaurante, de borla, mas já era tarde. Tinha dado a minha palavra à Cunard.

Perdeu dinheiro com essa decisão, já que embarcou como empregado de mesa?

Não sei se fiquei a perder ou ganhar, mas queria ir. Se tivesse ficado com metade da sociedade ia ganhar mais, mas não ia ganhar a experiência. Tem noção do que é ir ver o mundo com 20 anos? Não há dinheiro que pague isso. Lá embarquei em Reiquiavique, na Islândia, no Vistafjord, que foi o meu navio durante cinco anos. Era um outsider, a maior parte dos tripulantes vinha de conceituadas escolas de hotelaria, mas tinha a rodagem a meu favor.

Nas primeiras horas da primeira viagem, no Mar do Norte, atravessou uma fortíssima tempestade que o deixou enjoado durante dois dias.

Aí arrependi-me muito de não ter feito a sociedade [risos]. Pensei que morria, nem dá para descrever o que se sente. O barco oscilava, as coisas saltavam por todo o lado e não conseguia parar de vomitar, apesar das injecções e pastilhas. Nem água conseguia aguentar, mas foi remédio santo: nunca mais enjoei na vida! Os anormais dos meus colegas gozavam-me e dizia que aquilo não era nada, mas em cinco anos só tive uma situação igual. O troço entre a Islândia e o Cabo Norte é o pior do mundo.

Passou por muitas aventuras e viagens, foi subindo na hierarquia do barco, mas cinco anos depois decidiu regressar a Portugal. Porquê?

Achei que aquela vida estava demasiado surreal e queria voltar à realidade. Já me tinham avisado que havia uma linha de não retorno, em que nos habituamos demasiado a uma boa vida, boémia. Se me apetecesse comer uma lagosta ao almoço, comia; se quisesse caviar ou salmão fumado também, à hora que fosse. Podia beber o que quisesse, não pagava impostos, tinha lavandaria e uma empregada que me arrumava o quarto, mudava de namorada com frequência… Começou a haver uma desconexão entre a minha vida e o mundo real. Na própria tripulação poucos ficavam e os amigos iam mudando, não havia a monotonia de aturar as mesmas pessoas. Era muito agradável, mas perdem-se as raízes em terra. Tenho amigos que continuam nos barcos e que não têm mulher, filhos, vida, família, nada. Alguns nem dinheiro têm, porque envolvem-se em jogo e outras coisas. É preciso perceber o momento certo para tudo, mas custou-me imenso sair e tive saudades.

Quando Regressou a Portugal, em 1992, abriu primeiro um restaurante…

O Avó Miquinhas, que aliás renovei recentemente. Mas prometi a mim mesmo que só o reabro quando o IVA da restauração baixar.

O primeiro navio veio em 1993 e o resto é uma história de constante crescimento. As coisas começaram logo a correr bem?

Foi lento, o primeiro ano de facturação foram 500 mil euros. Mas sabia o que estava a fazer.

Como os negócios sempre lhe correram bem, acabou por apenas se licenciar em 2011 (em Gestão de Empresas Turísticas, na Universidade Lusófona do Porto).

Antes fiz umas coisas de gestão avançada em Navarra e o curso de Auditor de Defesa Nacional, que adorei. Algumas disciplinas foram muito interessantes e noutras achei que podia contribuir positivamente. Dei palestras para ajudar os alunos e fui bastante participativo. Terminei com média de 15.

Nutre um sentimento especial pelo Porto?

Claro, é uma cidade romântica, cheia de charme.

O holandês Dirk Niepoort, da empresa de vinhos homónima, diz que o Douro é o local mais dramático do mundo. Concorda?

Não, mas acho que é um dos mais belos do mundo. Quando se atravessa o desfiladeiro e se chega a Petra também há uma magia forte. Andar de helicóptero dentro do Grand Canyon é muito forte. A muralha da China é impressionante e as pirâmides do Egipto também. Quando fui lá pela primeira vez, com 20 anos, podia-se trepar até ao cimo e aí percebia-se a sua verdadeira dimensão.

Sabe-se que não dispensa o tempo em família e as corridas na marginal do Douro. Tem tempo para tudo, tendo em conta que a sua mulher, Paula Paz Dias, é juíza e tem quatro filhos?

Não tenho corrido, porque tenho uma hérnia na cervical, resultado da minha experiência no Dakar, e o médico proibiu-me. Mas temos tempo para tudo. Ainda ontem tivemos aqui a festa de aniversário de uma das minhas filhas, com quase 40 miúdos, todos aos saltos e a correr…

Considera-se um self-made man?

Totalmente.

E um homem de trabalho…

Muito. Mesmo os que têm posses, se não trabalharem, perdem depressa.

Sente-se bem com o epíteto de senhor do Douro?

Isso era o barão de Forrester e a Dona Antónia. Sou um homem de trabalho.

Além do livro Na Onda de um Sonho, em que relata episódios da sua primeira volta ao mundo, lançou também O Último Dakar em África, que relata a sua participação no Lisboa-Dakar 2007, em que terminou como um dos melhores amadores. Não resiste a uma aventura?

Lembre-se daquilo com que começámos: sinto-me um homem afortunado e o homem rico é aquele que vai fazendo as coisas de que gosta. Como podia ser um homem rico se não tivesse estes pequenos caprichos?

Há muito que se fala na hipótese de ser um dos primeiros turistas espaciais do mundo. O projecto Virgin Galactic, do qual é representante em Portugal, continua a mexer?

Continua tudo activo. Já vendemos quatro bilhetes e esperamos que a FAA [Federal Aviation Administration] autorize a legalização e certificação da nave.

Quantos projectos tem na cabeça? Algum dia pensa parar e desfrutar um pouco do que já conseguiu?

Eles vão aparecendo e temos alguns na calha. Se tiver tempo e disponibilidade mental, vamos embora. Nos Estados Unidos, chega-se a qualquer instituição pública com dinheiro, local e uma ideia e eles empurram-nos. Aqui entravam tudo, para fazer este museu só faltou ir de joelhos até Fátima para os senhores do IGESPAR [Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico] aprovarem tudo. Acho uma vergonha nacional a forma como tratam um investimento e a reabilitação urbana do Porto.