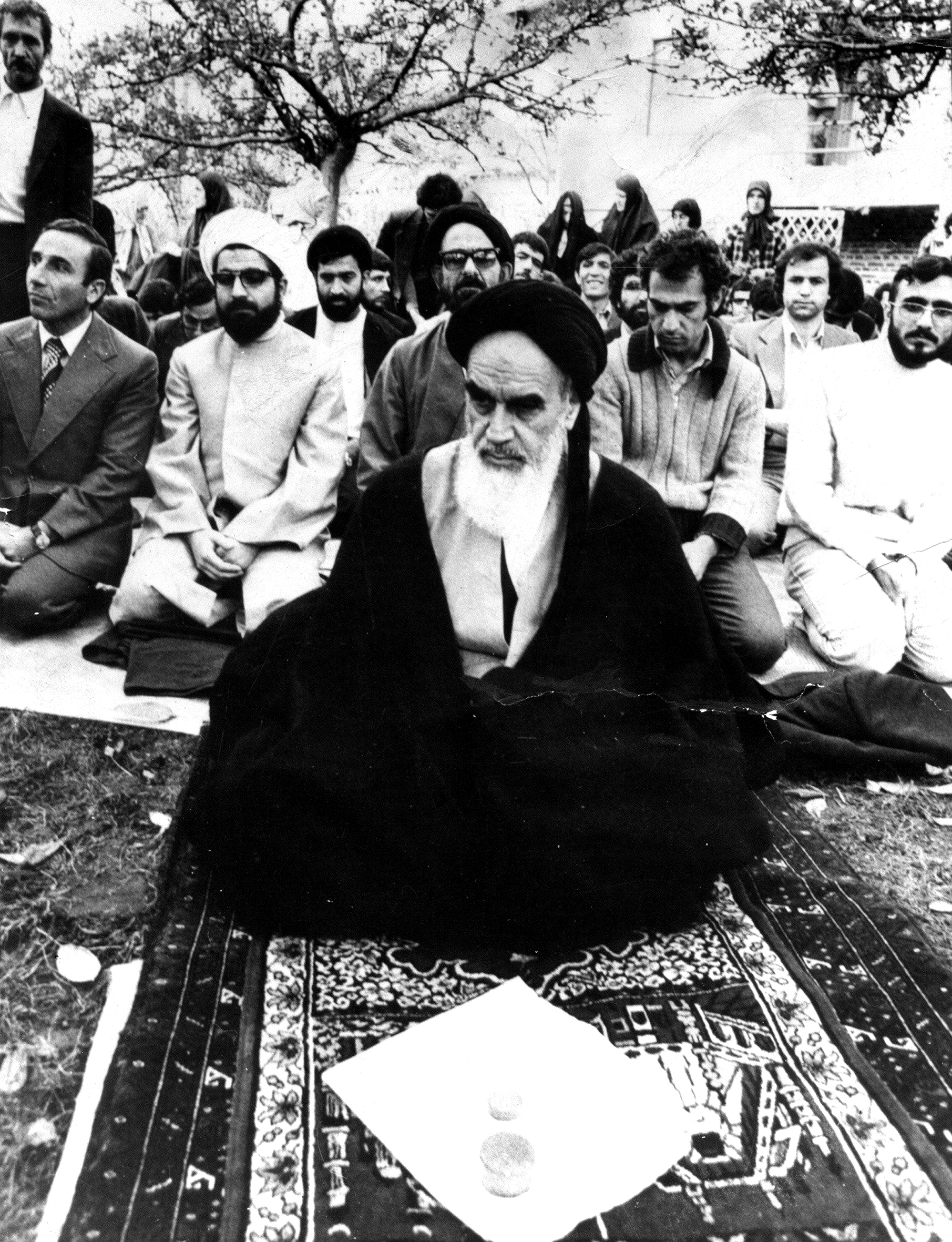

Quando, em Outubro de 1978, o aiatola Khomeini entra em território francês para preparar o assalto ao regime do xá da Pérsia, deixa para trás o Iraque de Saddam Hussein. Ironias da vida: perante as autoridades iraquianas que o avisaram de que só podia manter-se no exílio se parasse de fazer declarações políticas, Khomeini respondeu que guardaria a liberdade de expressão debaixo do tapete de oração. E soltou-a assim que chegou à capital francesa.

Quando, em Outubro de 1978, o aiatola Khomeini entra em território francês para preparar o assalto ao regime do xá da Pérsia, deixa para trás o Iraque de Saddam Hussein. Ironias da vida: perante as autoridades iraquianas que o avisaram de que só podia manter-se no exílio se parasse de fazer declarações políticas, Khomeini respondeu que guardaria a liberdade de expressão debaixo do tapete de oração. E soltou-a assim que chegou à capital francesa.

Nos quatro meses que permaneceu em França monta uma estratégia na qual encarna a figura de revolucionário anti-imperialista (odiado pelo povo, o xá tinha como aliado máximo os Estados Unidos), recolhendo o apoio da intelectualidade francesa (de Jean-Paul Sartre a Michel Foucault) e da imprensa, que o cerca como se estivessem perante o próprio profeta. Enquanto enviava mensagens áudio mais duras para o país natal, o religioso xiita piscava o olho ao Ocidente ao admitir, por exemplo, que uma mulher podia chegar a Presidente. A França acolheu e deu voz a um líder do Islão político, a um islamista que chegado ao poder fundou um regime que rapidamente perseguiu não só a elite do xá, mas todas as outras forças sociais e políticas (comunistas, socialistas, liberais, nacionalistas) iranianas.

Passaram-se mais de 35 anos até ao fim da atitude passiva de não separar Islão do jihadismo ou islamismo – enquanto ideologia totalitária – quando o Senado francês criminaliza, em Novembro passado, a tentativa de sair do país de cidadãos que querem ir para “um cenário de operações de grupos terroristas”. Mas nem todos concordam: o editorialista do Le Figaro Ivan Rioufol, conhecido pelas suas tomadas de posição extremadas, discorda, contrapondo uma “França angélica”.

Durante este período, o número de imigrantes muçulmanos em território europeu cresceu de forma significativa, em particular em capitais como Londres, Paris, Bruxelas ou Amesterdão.

Nalguns países do Norte da Europa os imigrantes eram acolhidos de forma generosa, como conta a activista Ayaan Hirsi Ali em Nómada, ao relatar a história da sua vida. Mas a muçulmana que se tornou ateia chama a atenção para a estigmatização dos muçulmanos. “Nos guetos, os agentes do Islão extremista praticam a mensagem de ódio e procuram operacionais para morrerem como mártires”.

Na capital inglesa, por exemplo, alguns bairros tornaram-se território não apenas muçulmano, mas islamizado, no que a autora de Londonistão, Mellanie Philips, apelidou de “zonas interditas”. E nalguns casos não se tratou de exagero. Em 2011, certos municípios dos arredores, como Waltham Forest, Tower Hamlets e Newham tinham cartazes a informar: 'Está a entrar numa zona controlada pela sharia (lei islâmica)'.

Alguns extremistas começaram a ser vigiados após o 11 de Setembro ou os atentados de Madrid, em 2005. Há o caso do imã Abdelkader Mousianeb, que foi deportado de França por defender a violência e o apedrejamento das mulheres adúlteras. Ou o de Abu Hamza, um imã extremista de origem egípcia que viveu em Londres e aí conspirou para a realização de atentados terroristas. Extraditado para os Estados Unidos, foi condenado a prisão perpétua na semana passada. Outra figura que destila mensagens extremistas é Anjem Choudary, mas este cidadão britânico, detido em Setembro, continua o seu discurso de ódio e de incitação à violência em entrevistas e debates televisivos.

Em 2005, com a publicação dos cartoons de Maomé no jornal dinamarquês Jyllands-Posten, alguns imãs na Europa lançaram-se numa campanha que fez guerra sem quartel contra os dinamarqueses, à imagem do que se passou um pouco pelo resto do mundo. À época a Europa dividiu-se entre acusações de racismo e xenofobia e a defesa da liberdade de imprensa e de expressão. O então ministro dos Negócios Estrangeiros português, Freitas do Amaral, condenou a publicação das caricaturas.

Alguns mudaram agora de posição, como testemunha por exemplo Dominique Moisi, no texto 'O 11 de Setembro francês'. Em 2006, o académico francês afirmou que a reprodução das caricaturas do Jyllands-Posten no Charlie Hebdo “era uma provocação perigosa e desnecessária”, mas hoje não duvida de que acima de tudo deve estar o laicismo, que “em França equivale a uma religião, a da república”.

O certo é que houve uma mudança de paradigma e não parece mais possível que um mayor de Londres receba de braços abertos um fundamentalista, como aconteceu em 2004 com Ken Livingstone e o xeque al-Qaradawi.

E se ainda há imãs a professar a violência e a alienar jovens, tirando um ou outro Choudary, o discurso que chega aos meios de comunicação ocidentais é mais moderado.