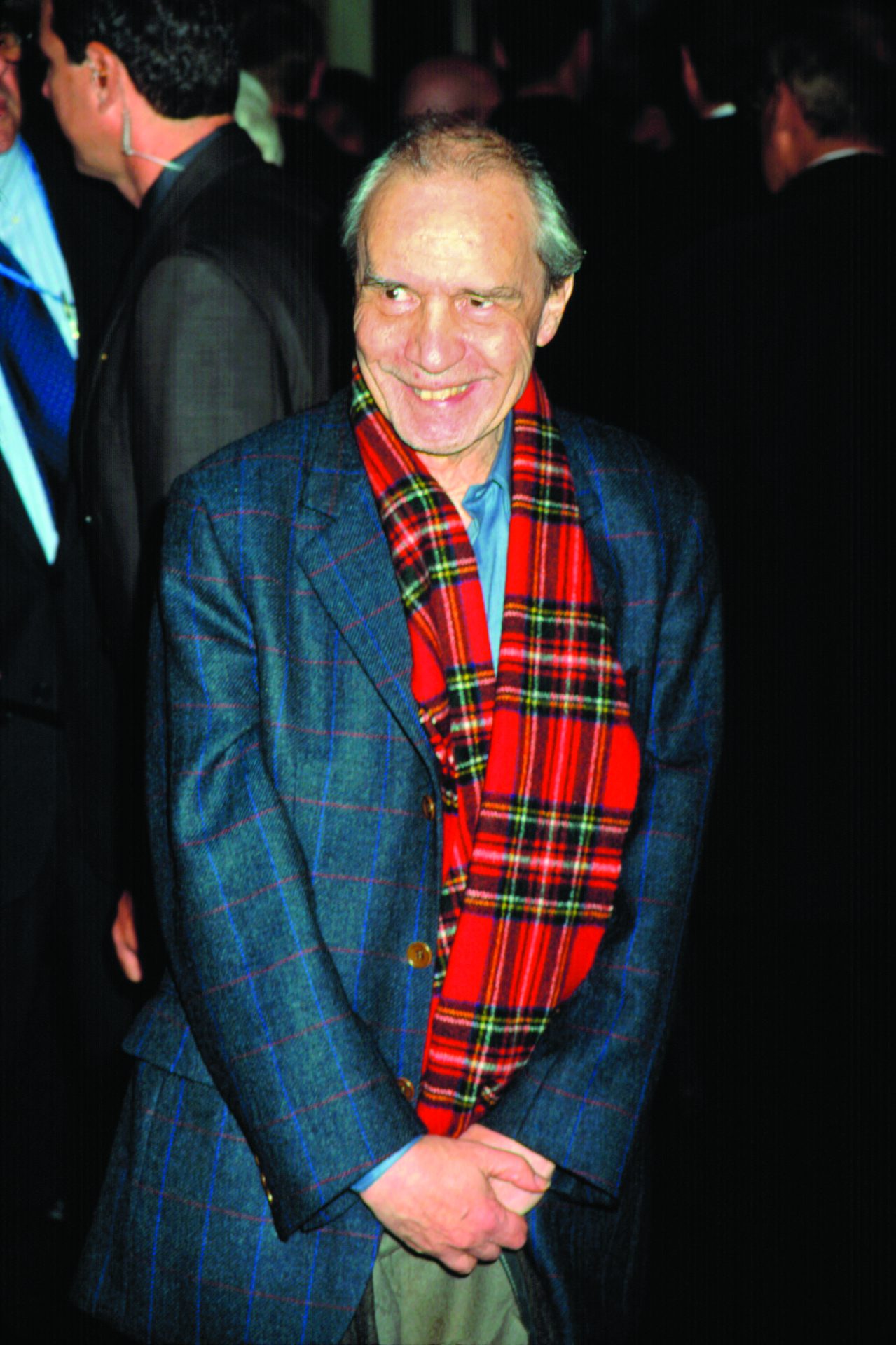

O cinema despediu-se do líder do mais intrépido dos seus gangues. Jacques Rivette morreu na sexta-feira passada, dia 29, aos 87 anos, deixando atrás de si um vulto enigmático, um pensamento e obra cruciais no esforço para levar à letra as aspirações da Nouvelle Vague. Pouco depois da notícia ter sido dada pela sua biógrafa, Hélène Frappat, a ministra da Cultura, Fleur Pellerin, confirmou-a no Twitter, assinalando a perda de “um dos maiores cineastas do íntimo e da impaciência amorosa”. Já Anna Karina, a atriz de Suzanne Simonin, La Religieuse, a polémica adaptação do romance anticlerical de Diderot, sublinhou que era dos mais inventivos e livres do movimento do qual ela foi uma das grandes musas.

O cinema despediu-se do líder do mais intrépido dos seus gangues. Jacques Rivette morreu na sexta-feira passada, dia 29, aos 87 anos, deixando atrás de si um vulto enigmático, um pensamento e obra cruciais no esforço para levar à letra as aspirações da Nouvelle Vague. Pouco depois da notícia ter sido dada pela sua biógrafa, Hélène Frappat, a ministra da Cultura, Fleur Pellerin, confirmou-a no Twitter, assinalando a perda de “um dos maiores cineastas do íntimo e da impaciência amorosa”. Já Anna Karina, a atriz de Suzanne Simonin, La Religieuse, a polémica adaptação do romance anticlerical de Diderot, sublinhou que era dos mais inventivos e livres do movimento do qual ela foi uma das grandes musas.

O realizador francês casara-se recentemente com Véronique, a sua companheira ao longo da última década, pouco depois de lhe ter sido diagnosticada a doença de Alzheimer. Segundo a sua produtora de longa data, Martine Marignac, graças a Véronique, Rivette pôde evitar os hospitais e viver o tempo que lhe restava na sua casa, em Paris.

Temperamental, algo arredio, Rivette foi reconhecido pelos seus parceiros como o mentor do golpe que virou tudo do avesso na sétima arte durante a década de 1960. Eram jovens, tinham um desejo imenso de tomar posição numa arte que todos amavam, e não se fizeram rogados quando viram a primeira aberta. Entraram de rompante pela porta dos fundos, a da crítica, para se oporem à ideia cristalizada de um cinema de “qualidade”, os filmes mais tradicionais feitos pela geração anterior, a que chamavam de Cinéma du Papa.

Se nunca chegou a alcançar o estatuto de celebridade de François Truffaut e Jean-Luc Godard, que estiveram a seu lado na campanha fulminante lançada a partir das páginas dos Cahiers do Cinéma, teve sempre a admiração dos colegas. Truffaut deixou clara a sua enorme influência quando escreveu: “Do bando de fanáticos que formámos, Rivette era o mais fanático. Foi ele quem tomou a iniciativa, quem deitou mãos à obra, trabalhou e nos fez trabalhar.” Quando o filme de Jean Renois, A Comédia e a Vida, estreou nas salas de cinema de Paris, em 1953, Rivette entrou numa sala para assistir à primeira sessão, às duas da tarde, e não deixou o seu lugar até à meia-noite, assistindo a todas as sessões. Não contente, voltou no dia seguinte para uma segunda dose.

Provavelmente o seu filme de maior sucesso foi um dos últimos, a Bela Impertinente, de 1991, uma adaptação livre da novela de Balzac Le Chef d’Oeuvre Inconnu, sobre a relação de intensa cumplicidade que nasce entre um pintor (Michel Piccoli) e uma jovem mulher (Emmanuelle Béart), que aceita posar nua para ele. Em mais uma excursão tipicamente longa, com quase quatro horas de filme, “este foi um dos últimos exemplos, como notaram os críticos do Público, do cinema de autor (e um autor com notoriedade de “difícil”) a criar um acontecimento nas salas”, filme com que Rivette conquistou o Grande Prémio do júri de Cannes.

Filho de um farmacêutico, Rivette nasceu a 1 de março de 1928 em Rouen, na Normandia, onde frequentou o liceu. O seu fascínio pelo cinema vem dos tempos de infância, e antes de se mudar para Paris em 1949, aos 21 anos, tinha já experimentado a realização com um filme mudo de 20 minutos em 16mm chamado Aux Quatre Coins. Alimentava a esperança de vir a estudar no Institut des Hautes Études Cinématographiques, na capital francesa, mas não foi aceite, e assim teve início a sua livre formação de autodidata na cinefilia, passando a viver em função dos ciclos promovidos pela Cinemateca Francesa. Foi ali que conheceu Godard, Rohmer e Chabrol no final dos anos 1940. E em 1950 começou a colaborar com o Ciné-Club du Quartier Latin, contribuindo com artigos para o seu boletim, a Gazette du Cinéma, editada por Rohmer.

Depois de uma primeira curta-metragem, Le Coup de Berger, com argumento de Chabrol, em 1956, nas suas primeiras longas-metragens – Paris Nous Appartient (1961), A Religiosa (1966) e O Amor Louco (1969) – logo sobressai, como referiu João Lopes, “a singularidade de um olhar em que os elementos teatrais são essenciais na estruturação da mise en scène, por assim dizer situando a vida num terreno ambíguo em que cinema e teatro disputam os seus artifícios”. Numa obra que encerra com História de Marie e Julien (2003), Não Toquem no Machado (2007), e 36 Vistas do Monte Saint-Loup (2009), o crítico sublinha que, apesar de se ter mantido até ao fim um criador algo marginal, a importância do seu ponto de vista sobre o cinema colocou-o sempre num plano de destaque, e os seus filmes assumem um papel decisivo na invenção da modernidade cinematográfica.