A lupa magnificadora do seu olhar e a prodigiosa lucidez das suas ilações fizeram de John Berger um virtuoso da atenção muito antes de esta se ter tornado o mais precioso dos recursos, num momento em que o excesso de estímulos parece ter conduzido a uma crise nervosa.

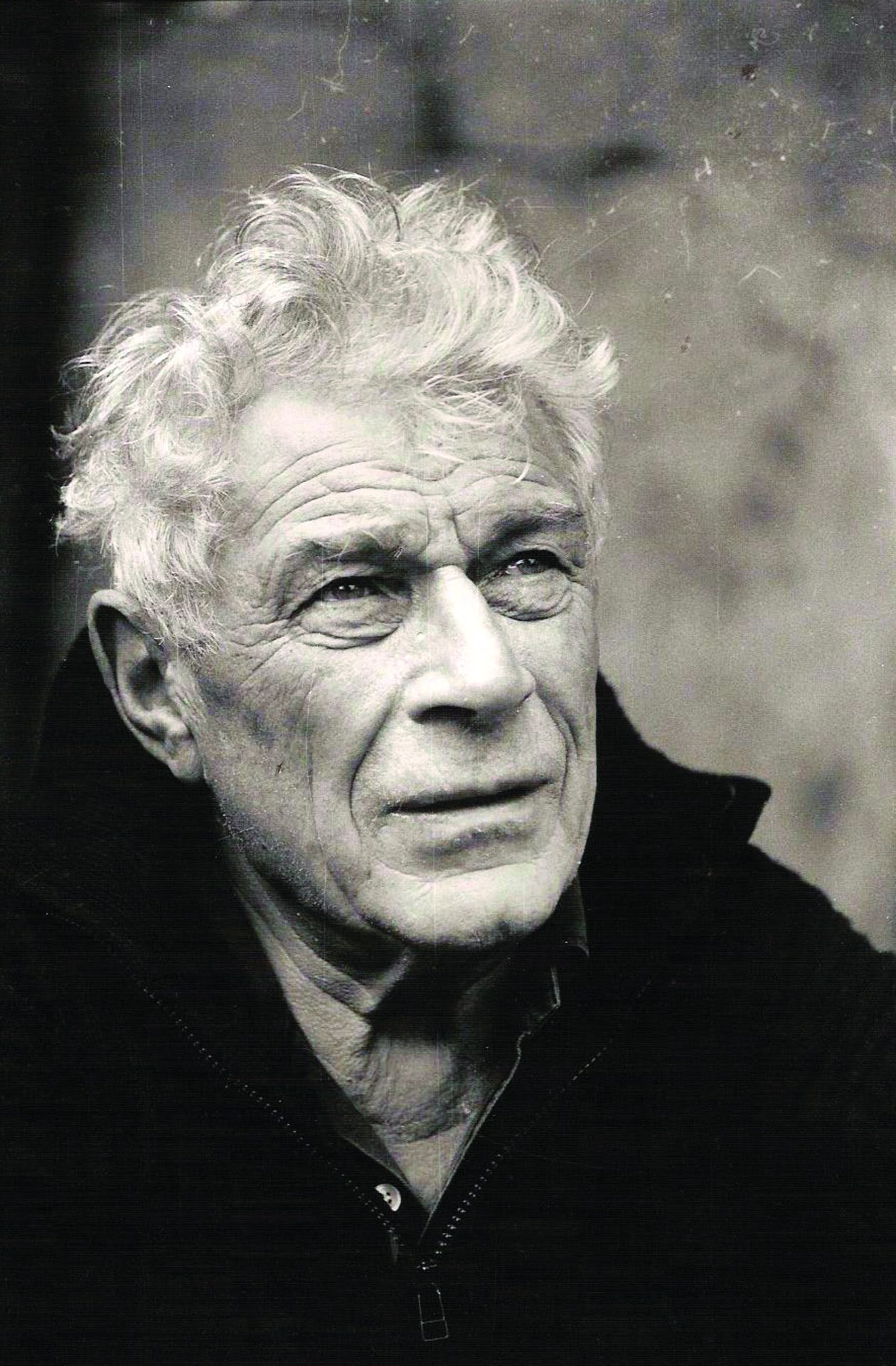

Capaz de produzir o corte que a um tempo rompia com a frequência da hipnose coletiva e devolvia aos sentidos a acutilância de um despertar, desamarrando a mente, este crítico de arte britânico, romancista, poeta, cronista, guionista, pintor, o tipo de artista desassombrado que se movia a grandes passadas entre géneros, morreu aos 90 anos, na segunda-feira.

Sem um abalo significativo à escala mediática, o desaparecimento de um dos últimos gigantes das artes no século XX assinala, uma vez mais, o fosso entre a comoção com que é recebida a morte de qualquer membro da família real da cultura pop, como se se tratasse de um membro da família de cada um, por contraposição à geral indiferença com que é recebida a notícia da morte de um dos pensadores decisivos daquilo que na expressão humana busca a imortalidade.

Desta vez ninguém pode queixar-se de que era um ícone da adolescência, porque longe de ser redutível a uma figura do establishment cultural, Berger tornou-se um tutor da emancipação do intelecto, trabalhando para alargar os horizontes de cada espetador. Com ele, caminhava-se firmemente para a autonomia que nos faz avançar do zumbido da sensação para uma clareza que permite apreciar os impulsos, educá-los, apreciar o mundo de forma adulta e cerebral, sem destruir o encantamento e virgindade de cada olhar.

Berger nunca renunciou aos valores marxistas a partir dos quais começou por estruturar a sua orientação crítica do mundo. Em muitos dos seus escritos e nalguns romances está presente a condenação do consumismo e o alerta para a sua forma de esvaziar a relação com a arte e com a vida, produzindo seres incapazes de se colocar no presente, de terem até uma consciência do resultado das suas escolhas. «O consumismo consome todo o questionamento. O passado torna-se obsoleto. Consequentemente, as pessoas perdem a sua individualidade, o seu sentido de identidade, e a partir daí tudo se reduz à busca de um inimigo que lhes sirva para se definirem em oposição a ele».

Como assinalava o El País, Berger tornou-se um «perito em desaparições», um génio da deserção. E na semelhança que mais justiça pode fazer ao génio literário e moderno de Bob Dylan, Berger – que a Academia Sueca provavelmente nem contemplou premiar, em mais um exemplo da sua falta de ousadia -, tem na sua vasta obra literária um dos mais inspiradores testemunhos de como a arte é um estado de viagem permanente, de irresolução.

Nascido em Londres, em 1926, filho de um húngaro de Trieste e de uma sufragista, Berger dispensou os estudos universitários e foi como pintor, na década de 1940, que cultivou um ponto de vista artístico. O apelo para a contemplação e a análise teórica levou-o a afirmar-se enquanto crítico nas páginas do New Statesman, e o seu primeiro romance – A Painter of Our Time – surge em 1958, e nele vão a jogo algumas das suas tão sensíveis capacidades, ao levar ao limite a miscigenação de géneros que faz do romance a mais omnívora das realidades literárias. Berger exercita a sua intuição e fulgor especulativo a par da investigação de pistas, no encalço de Janos Lavin, um pintor húngaro exilado e misteriosamente desaparecido.

Este modelo, em que o ensaio é desonerado da necessidade de, a cada passo, prestar contas a um qualquer funcionário administrativo da realidade que se pode provar, revelou-se seminal, sendo Berger tido hoje como precursor por autores que amarram da forma mais inventiva a não-ficção e a ficção, num género que alcança assim uma nova esperança, com a arte do romance – dado por muitos como um género inerte ou decrépito – uma vez mais a reinventar-se.

Em 1972, com a popular série televisiva da BBC, Modos de Ver, Berger entrou em cada um dos lares britânicos e fez o que fazem aqueles espíritos raros que se deixam impregnar até à raiz pelo exemplo exultante e transformador com que a arte existe no mundo, com um pé fora dele, numa projeção que o informa sobre os seus vícios e lhe dá algo a que aspirar.

Fosse na série como, depois, no livro (publicado em Portugal pelas Edições 70), Berger declarou guerra à solenidade dos discursos que avelhentam e cobrem a arte de uma pátina tediosa, criou o oposto dessa catequese erudita que atraiçoa o obstinado fascínio que qualquer obra imortal produz. Longe também das análises esotéricas, soube mostrar como a história particular de cada quadro, tanto as condições materiais e o contexto em que foi pintado, como o que levou a que atraísse a a atenção, e o seu percurso sob o olhar do mundo, servem um retrato da vida das obras num destino que as torna seres históricos. «Uma linha, uma zona de cor, não é realmente importante por ter registado o que alguém viu, mas porque nos levará a seguir olhando».