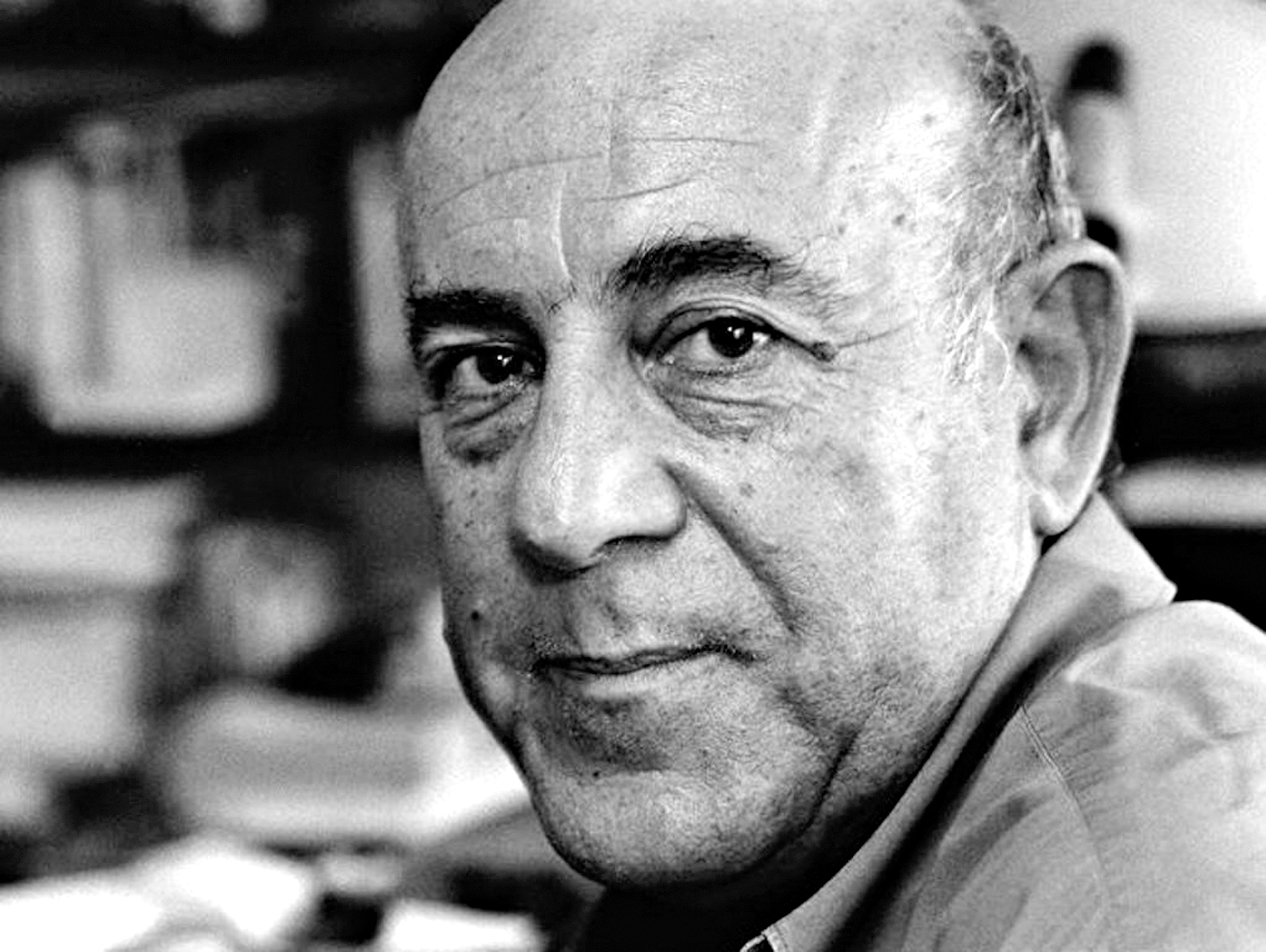

Falar do Armando Silva Carvalho é inevitavelmente recordar grande parte da minha própria vida nestes últimos trinta e cinco anos, da qual ele, de maneiras várias, esteve sempre próximo. Lembrá-lo neste dia da sua morte física é convocar interiormente alguns amigos mais chegados, situações diversas, viagens, livros, escritores, e sempre esse imenso mar de Peniche, de um esplendor inquieto como ele próprio, que era a sua principal paisagem física e mental, junto do qual tantas vezes demos os nossos passeios e desenrolámos conversas nunca terminadas sobre as malformações do reino lusitano, a exiguidade de algumas das suas personagens e os travos agridoces da criação literária.

Tal como Cesário Verde, uma das suas primeiras referências, andou durante muito tempo a medir as distâncias poéticas entre a cidade e o campo, quando trocou a sua região natal e o aperto de uma infância e adolescência mal suportadas, pela capital, sombria e, à sua maneira, também provinciana, na qual estudou direito, bastante a contragosto, fez jornalismo e trabalhou em publicidade como forma de ganha-pão.

Olho Marinho, a aldeia onde nasceu, em 1938, tem um nome curioso se pensarmos que a sua poesia é um permanente exercício do olhar, do olhar crítico, de ironia amarga, ressentida, por vezes provocatória, e que, por outro lado, o mar está presente desde cedo no que escreveu (poesia e prosa) e foi à sombra dele que viveu os seus últimos anos, virando costas às burguesices lisboetas, que cada vez mais deplorava, e regressando aos seus cenários de origem, apenas lamentando a distância a que deixou alguns amigos que muito estimava.

No mar via sobretudo a vastidão e a força incontida, algo que se identificava com a própria “vulcanologia” poética, lamentando certa escrita enxugada de alguns confrades, alimento comum de um povo que “não soube ler na sua própria língua”. O sentimento ressentido ou o ressentimento sentido deste poeta que se qualificou sempre de acidental é uma tonalidade afectiva que acompanha toda a sua obra, sempre firmemente refractária a enxúndias poéticas e à goma elástica de certos versos que por vezes nos assolam. O mar de que falava adquiriu com o tempo uma dimensão metafísica, mesmo religiosa, sugerindo o poderoso ilimitado que nos transcende. A poesia de Armando Silva Carvalho foi sempre uma rejeição do supérfluo, das modas e bordados poéticos com seus rendilhados enfunados e pletóricos. Já em jovem escrevia: “Deitado no meu corpo/disfarço o mais que posso/o artifício que encanta”, dando-nos um vislumbre da importância que as coisas em geral têm na nossa vida, particularmente a coisa-corpo que nos arrasta pelo mundo, mesmo o mais espiritual, gerando por vezes “funestas alquimias” que nos são decisivas.

Nesse tempo de florescência incontida, cultivava já a magreza das palavras, à sombra em parte da poesia 61 e dos poetas seus amigos que as exercitavam na corda bamba da expressão essencial, e sobretudo de João Cabral de Melo Neto, outra grande referência, poeta da secura e da dureza. Mais tarde, os seus versos ganharam amplitude horizontal, tornaram-se mais extensos, encheram-se de gritos surdos, alguns com a densidade das preces. Nos poemas escritos nos últimos anos da sua vida, quase confundia o mar da poesia, com a sombra do outro mar, o que lhe enegrecia os dias e o deixava face ao inelutável “peso das fronteiras”, sugestivo título de um dos seus primeiros livros.

Se é verdade que ao longo de uma obra extensa como a sua, podemos encontrar momentos de diferenciação, de alguma clivagem, em livros como “Alexandre Bissexto” e, sobretudo, em “Canis Dei”, acentuando preocupações que, à falta de melhor, podemos classificar como espirituais, a poesia de Armando Silva Carvalho manteve sempre o registo da distanciação eloquente, traduzida por uma acidez enegrecida e densa, por vezes violenta, que frequentemente se transforma em auto-ironia, sem qualquer comiseração.

Os seus últimos poemas falam sobretudo da consciência dorida da inevitabilidade do envelhecimento: “A verdade é só uma, o que foste ontem/já não te conhece (…) A idade abafou todo o prodígio,/ palmo a palmo, vou medindo o esplendor em dissolução. Palavra por palavra”. Há também aqui algo de premonitório, como se alguns poemas deste livro fossem o primeiro encontro com um tempo final que já começava a ser nítido, espécie de compte rendu antecipado do que sabia inevitavelmente viria a acontecer.

A velhice e a decadência física que geralmente a acompanha não tem sido tema de eleição da poesia portuguesa, apesar de algumas obras fundamentais que dele tratam, como “Limite de Idade” de Vitorino Nemésio e “Terceira Idade” de Mário Dionísio. “A Sombra do Mar”, seu último livro publicado, é um notável exercício do direito de cada um contemplar o seu próprio fim. O seu tom não é desvalorizador, como no poeta açoreano, jocoso e auto-irónico, nem tem a ponderação discursiva do autor de “Solicitações e Emboscadas”. Aqui o sentimento é o de uma angústia de idades sobrepostas, de aceitação estóica, de uma corajosa mas lamentativa confrontação, sabendo-se que a sombra vai progredir sempre do mesmo modo, tal como o rugido permanente e inevitável do mar que se contempla em recolhimento, com essa espécie de ataraxia que o olhar provoca em resultado do sentimento de identificação.

O mar deste último livro, que cintila nos textos as suas diversas acepções e que é sempre metáfora do que é essencial para o homem (o amor, a morte, o tempo, o júbilo, o sonho, Deus), é também o mar concreto de uma longa vivência nas suas margens. O poeta do mar de Peniche escrevia muitas vezes os seus poemas junto às escarpas, dentro do seu carro, não já o nervoso e impulsivo “amante japonês” de outros tempos, mas o abrigo mais caseiro de um tempo contemplativo e de grandes (e pequenos) balanços, já longe, felizmente, desse outro mar que foi horizonte da fortaleza, paisagem de cativeiro árduo e persistente, que lemos em “Os Ovos de Oiro”, “onde os peixes de atiram/ contra os barcos/ e as grutas dos rochedos/ nada acoitam.”

Sempre o mar, de forma mais intensa e directa ou apenas discretamente, assombrou o imaginário de Armando Silva Carvalho. A sua voz persistiu, fez-se ouvir, clamando das profundezas, a invadir um quotidiano discreto, de hábitos trémulos, fragilizados por uma aprendizagem do nada ou do muito pouco, próximo da secura monástica. Os últimos tempos foram de solidão negociada com a morte, ouvia dela a voz monocórdica, por vezes exaltada, mas sempre intempestiva, como a dos loucos.