A convite do poeta Álvaro Mutis, o jovem Gabriel García Márquez regressou a Bogotá, depois de uma temporada em Barranquilla, para trabalhar como repórter no jornal “El Espectador”. Eram novos tempos na capital colombiana e em todo o país: as mulheres adquiriam pela primeira vez o direito ao voto, a telefonia automatizada estendia-se a todo o país, eram pavimentadas novas estradas e criados novos caminhos-de-ferro pelo território nacional. Mas 1954 também foi o ano em que certos partidos políticos foram perseguidos e crescentes tensões sociais culminaram num embate entre manifestantes universitários e as forças armadas, num conflito onde 12 estudantes foram assassinados e mais de 50 ficaram feridos. Afinal de contas, o governo do general Rojas chegara ao poder através de um golpe de Estado e não havia obra benfeitora que pudesse ofuscar esse facto.

É nesse clima social que Gabo, como lhe chamavam os amigos, regressa à capital e se inicia no “El Espectador”, onde escreverá com regularidade. No ano seguinte publica uma série de artigos onde narra uma versão alternativa e aparentemente verídica do naufrágio do contratorpedeiro A. R. C. Caldas, tendo por base entrevistas feitas a um dos sobreviventes. Os escritos, que anos mais tarde seriam editados em livro sob o nome “Relato de Um Náufrago”, causaram constrangimento nacional e rapidamente se viram envoltos numa grande controvérsia. García Márquez desacreditava a versão oficial da marinha colombiana de que o desastre ocorrera devido a uma tempestade. Segundo as evidências, fora causado por uma sobrecarga de mercadorias contrabandeadas. No olho do furacão e para evitar problemas de índole superior, “El Espectador” enviou-o como correspondente a Paris, num exílio mais ou menos forçado. O museu de peculiaridades da vida de García Márquez, tão próprio e singular como a sua escrita, iniciava-se aqui.

Submergido na copiosa imprevisibilidade sul-americana, decide que, estando em Paris, não deve perder a oportunidade de conhecer o seu ídolo, Julio Cortázar. Lera, quando ainda era um anónimo a morar em Barranquilla, os contos de “Bestiário”. O fascínio que a leitura lhe despertara fê-lo concluir que Cortázar era o escritor que ele “gostaria de ser quando fosse grande”. Já em França, alguém lhe dissera que este costumava passar as tardes a escrever num café de nome inglês no bulevar Saint Germain, e durante semanas passou pela porta do estabelecimento e visitou, vez sim, vez não, o interior, para ver se o encontrava, se o descobria, se o via de relance como quem vislumbra um cronópio. Finalmente, numa certa tarde chuvosa, Cortázar surgiu como uma aparição pelas portas do café Old Navy: um indivíduo alto, com um sobretudo negro a cobri-lo da cabeça aos pés e a carregar um olhar vincado de criança perversa. Embora o tivesse mesmo à sua frente, García Márquez não se atreveu a interpelá-lo, por receio de despertar no autor uma cólera tão terrível que nunca mais o esquecesse, e limitou-se a vê-lo escrever ao longe até ao anoitecer.

“Os ídolos infundem respeito, admiração, carinho e, claro, uma grande inveja. Cortázar inspirava todos esses sentimentos como poucos escritores e ainda outro muito menos frequente: a devoção”, terá escrito García Márquez num ensaio em memória do autor de “O Jogo do Mundo – Rayuela”, anos depois da sua morte. Nessa elegia disfarçada, intitulada “El argentino que se hizo querer de todos”, o colombiano escreve sobre uma ocasião, muitos anos depois do sucedido no café Old Navy e quando já eram amigos, em que viajaram de Paris até Praga acompanhados pelo escritor mexicano Carlos Fuentes. Unidos pelo receio dos aviões, partilharam um habitáculo no comboio de longo curso, atravessando as Alemanhas em direção à Checoslováquia. Ocorreu a Carlos Fuentes antes de se recolher perguntar a Cortázar em que contexto tinha sido introduzido o piano na orquestra de jazz. Presume-se que Fuentes não quisesse mais que uma data ou lugar ou, em falta de uma efeméride precisa, pelo menos um nome, mas a resposta foi uma longa e animada cátedra sobre a estética e a história da música dos Estados Unidos. Um discurso que durou toda a noite, acompanhado por canecas de cerveja e salsichas com chucrute. A recomposição histórica narrada em tons baixos e com os erres arrastados que caracterizavam o discurso de Cortázar acabou numa apologia homérica à obra de Thelonious Monk, já na alvorada do dia seguinte, com o colombiano e o mexicano encantados pelo que tinham acabado de presenciar; seduzidos pela eloquência, pela “erudição árida e memória milimétrica” que tornavam Cortázar um dos grandes intelectuais do séc. xx.

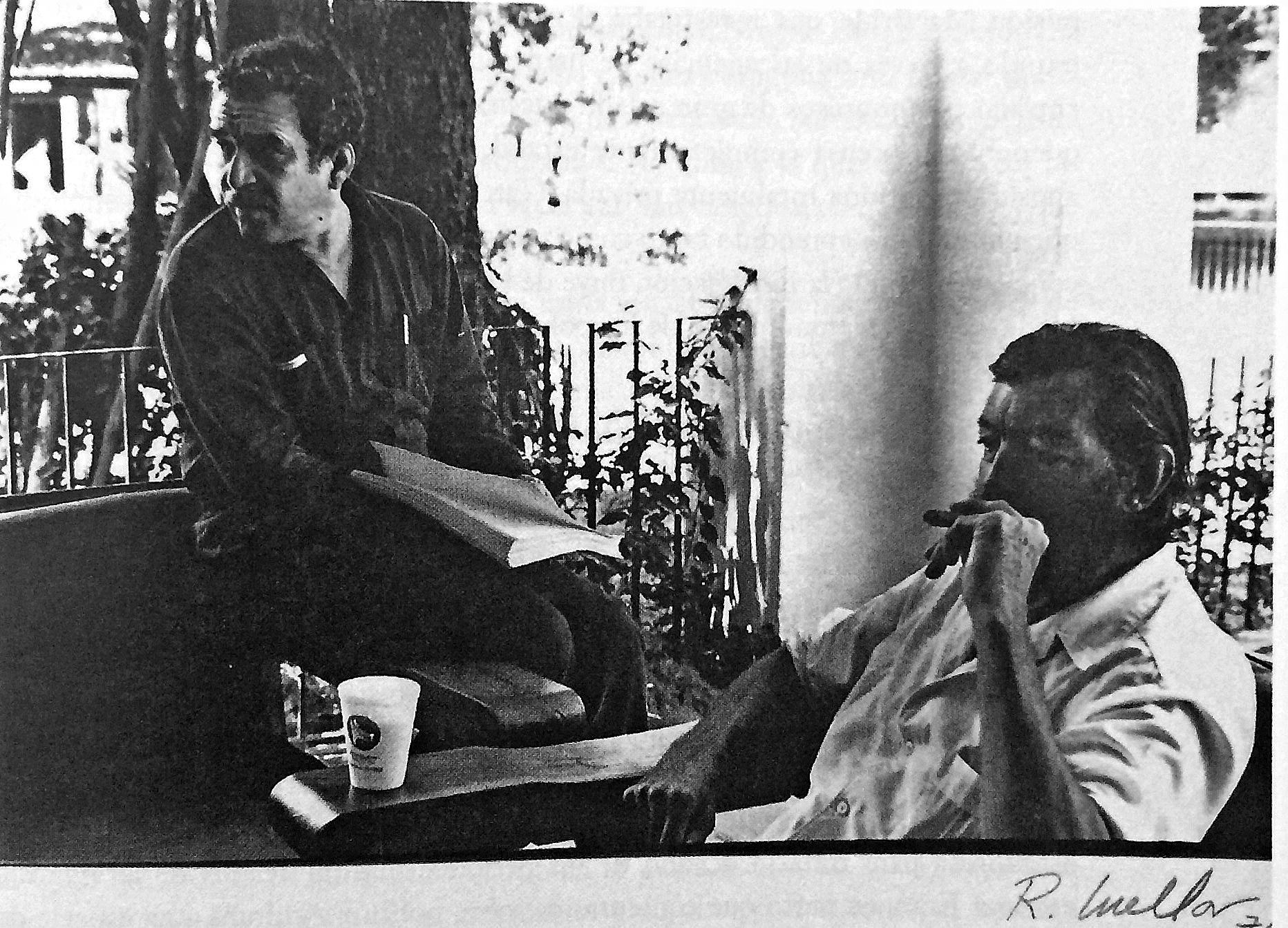

García Márquez afirmaria anos depois que nem ele nem Carlos Fuentes viriam alguma vez a esquecer aquela noite a caminho de Praga. Para ele, nada definia melhor Cortázar do que esse instante no comboio. Pela maneira como, mesmo precavendo-se de se tornar um espetáculo sórdido, Cortázar captava as atenções de um modo tão natural e vivo, evitando romanticismos baratos mas sem deixar de expressar o seu deslumbramento pela arte e pela cultura. Os dois autores traçariam brilhantes carreiras literárias, não muito distantes uma da outra. Em 1963 é publicada a primeira edição de “Rayuela”, e apenas quatro anos depois surge “Cem Anos de Solidão” pela Editorial Sudamericana. Em 1982, García Márquez recebe o Nobel da Literatura e, em 1984, Cortázar morre, aos 69 anos, em Paris.

Gabriel García Márquez nunca se atreveu a contar ao seu ídolo e amigo que o vira, naquela chuvosa tarde de 1956, em Paris, sentado no café Old Navy a escrever. Num exercício fantasioso um tanto complicado, podemos imaginá-lo, ainda novo, encantado com os contos de um pequeno exemplar do “Bestiário” na Colômbia de meados do século passado. O fascínio que certos autores nos despertam tem essa maravilhosa componente anacrónica, pois mesmo que uma obra esteja fixada no tempo da sua criação, permanecendo imutável, a abordagem do leitor à mesma difere de cada vez que abre o livro. Talvez fosse isso que Gabo via na sua amizade com Cortázar.