“Sua majestade El-rei, sua majestade a Rainha e suas altezas o Príncipe Real e o Infante D. Manuel passaram quasi todo o mez de janeiro em Villa Viçosa, realizando-se diversas caçadas na Tapada real.”

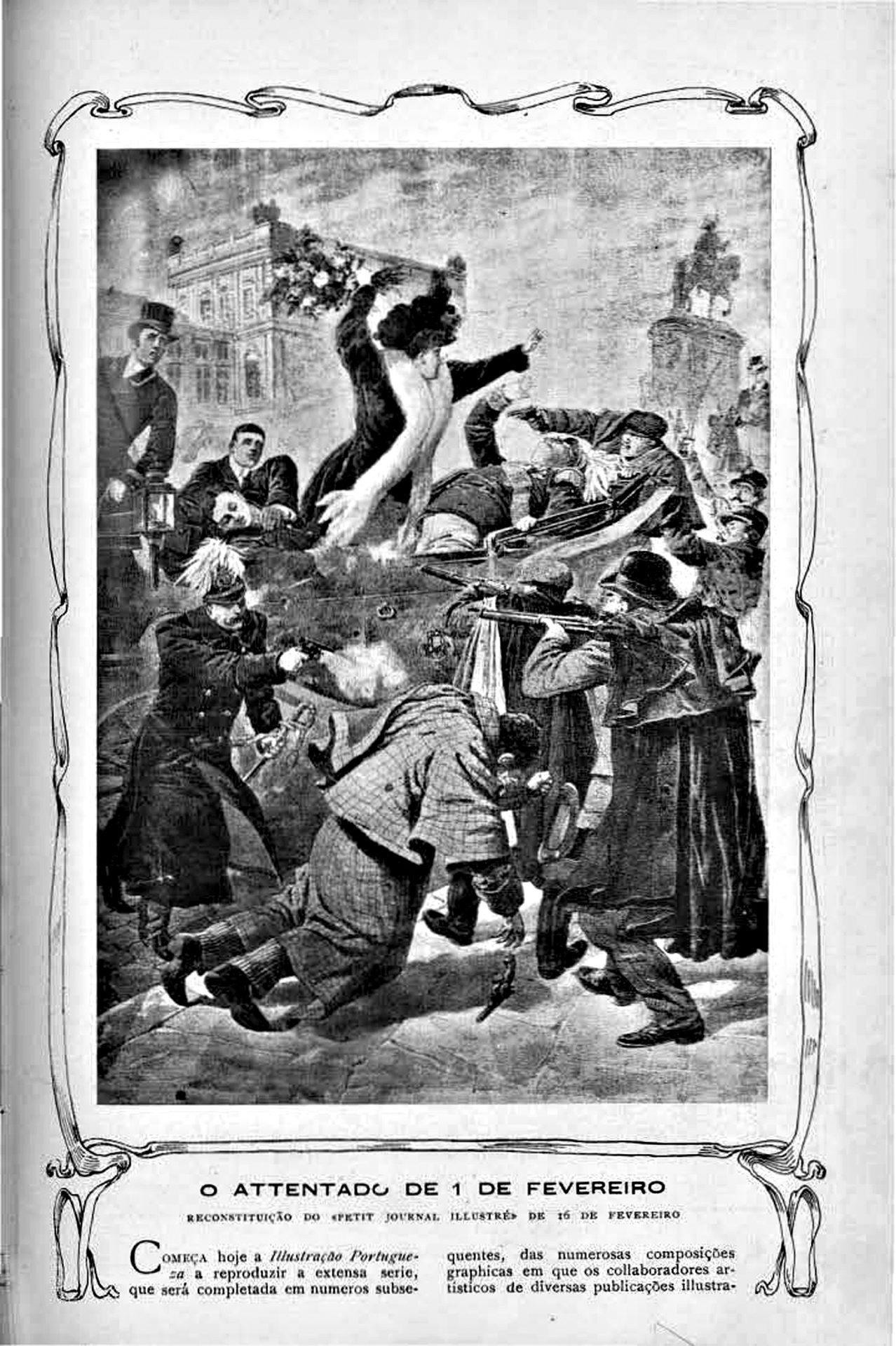

A sucessão de imagens – clichés, como se dizia na altura nas páginas da revista “Illustração portugueza” – está longe de fazer antever o desfecho que se seguirá dentro de dias, quando D. Carlos e a família regressarem a Lisboa. “É singularmente confrangedor o espetáculo evocado pelas derradeiras photographias de Villa Viçosa e que iniludivelmente testemunham a despreocupação feliz em que a família real viveu os últimos dias do reinado de D. Carlos i”, constataria mais tarde a publicação. Mas aí já não havia muito mais a dizer: rei e herdeiro estavam mortos e ao trono tinha subido D. Manuel ii, fazendo lembrar como, séculos antes, D. Manuel i também fora rei meio por acaso. O filho mais novo de D. Carlos, que assumiu a coroa faz hoje 110 anos, seria o último rei de Portugal e apenas por dois anos e alguns meses até à implantação da República. O 1 de Fevereiro de 1908 ficaria na história não como o início do seu reinado, mas como o dia do único regicídio na história de Portugal.

O diploma fatal

“Toda a gente conspira. Conspira-se nas ruas, nas praças, nas lojas, nos botequins, nos quartéis, em terra e no mar. Uns conspiram dentro do significado strictamente legal; outros deixam conspirar, o que equivale ao mesmo. Os partidos monarchicos conspiram também”, relata mais tarde, sobre o ambiente que se vivia no país, um jornalista nas páginas da “Ilustração Portugueza”, cujas edições foram digitalizadas e estão disponíveis para uma visita guiada ao passado no site da Hemeroteca Municipal de Lisboa. “As mulheres também conspiram. A ditadura conseguiu esta cousa extranha: interessar as mulheres na política e ser abominada por ellas.”

A razão para a crescente hostilidade é atribuída nos textos da altura e análises sobre este período aos desmandos de João Franco, presidente do Conselho de Estado que, no final de 1907, instituíra uma ditadura, secundada pelo apoio do rei, em monarquia constitucional.

Os acontecimentos que culminaram no regicídio começaram a desenhar-se dias antes, quando o governo de João Franco é avisado de um golpe de Estado previsto para 28 de janeiro.

Para tentar dissuadir a vaga de protestos movidos quer por dirigentes republicanos quer pelos revolucionários da Carbonária, uma sociedade secreta paralela à maçonaria, Franco terá pressionado D. Carlos para que assinasse um diploma que condenava ao exílio no Ultramar todos os que pusessem em causa a ordem pública. Ou que ousassem “duvidar da infalibilidade do franquismo”, como descreve o mesmo jornalista na “Ilustração Portugueza”.

E apesar do aparente descanso da família real no Alentejo, a gravidade da decisão não terá sido irrefletida. D. Carlos terá hesitado e alguns textos atribuem-lhe mesmo a ideia de que estaria a assinar a sua sentença de morte. Não faltam registos a considerar João Franco, que viria a ser demitido dias depois por D. Manuel ii, como o verdadeiro culpado.

Seja como for, talvez sem imaginar o extremar da situação, o monarca optou por voltar à capital e insistiu em aparecer despreocupado. “O rei decidiu regressar a Lisboa quer para mostrar que não temia os republicanos, quer para afirmar a solidez da monarquia, tendo, em simultâneo, ordenado expressamente que lhe enviassem um landau, em substituição dos automóveis que habitualmente utilizava, de modo a demonstrar que enfrentava os oposicionistas de peito aberto”, escreveu o historiador e então diretor da Biblioteca Nacional Jorge Couto na abertura de uma coletânea de textos sobre o ano de 1908, publicada a propósito da preparação de uma exposição documental alusiva ao centenário do 5 de Outubro.

A morte numa esquina

Chegados ao fatídico 1 de fevereiro de 1908, os relatos do que se passou naquele entardecer em Lisboa são pormenorizados. Depois de um mês em Vila Viçosa, a família real decide então regressar a casa. “O desembarque devia realizar-se em Lisboa às 4 horas e um quarto da tarde mas, devido ao facto do comboio real ter acidentalmente descarrilado em Casa Branca, o vapor D. Luiz, conduzindo el-rei D. Carlos, a rainha D. Amélia e o príncipe real, só atracou à ponte do Terreiro do Paço uma hora e cinco minutos depois”, lê-se na “Ilustração Portugueza” de 10 de fevereiro.

O barco que partiu do Barreiro chega então à margem norte do Tejo pelas 17h20. Recebidos os cumprimentos, inclusive de João Franco, que terá sido aconselhado a não seguir no mesmo carro, D. Carlos, o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, então com 20 anos, e D. Amélia, junto com o infante e futuro rei D. Manuel, seguiram de carruagem aberta da estação do Terreiro do Paço em direção à Rua do Arsenal.

“Quando o trem passava em frente do último arco da arcada do ministério da Fazenda – lugar hoje assinalado com placa evocativa – alguns indivíduos, que se destacavam do povo aglomerado, avançaram na sua direção e dispararam sobre el-rei e sobre o príncipe vários tiros de revólver e carabina, ficando ambos feridos mortalmente e expirando o sr. D. Carlos na mesma ocasião e o sr. D. Luiz Philippe quando a carruagem entrava a porta do Arsenal. Os principais autores do atentado foram na mesma ocasião mortos à cutilada e tiro pela polícia.”

D. Manuel ii deixaria a sua visão dos acontecimentos no seu diário. No fundo do landau, “a minha adorada Mãe dando a esquerda ao meu pobre Pai. O meu chorado Irmão diante do meu Pai e eu diante da minha Mãe”. Ao chegarem perto da esquina para a Rua do Arsenal, “um homem de barba preta [Manuel Buíça] com um grande gabão” terá disparado a carabina “Winchester, modelo 1907” – segundo a resenha histórica no site da Fundação Mário Soares -, tiro que feriu mortalmente D. Carlos no pescoço. Terá sido Alfredo Costa, com uma pistola Browning FN, calibre 7,65, a disparar o tiro que atinge D. Luís Filipe no peito. A rainha terá escapado ilesa por ter no regaço um ramo de flores que lhe tinha sido oferecido à saída do barco. Alfredo Costa e Manuel Buíça, ambos carbonários, foram mortos no local pela polícia e pela escolta real. D. Manuel, protegido pela mãe, fica apenas com um ferimento no braço.

Na hora do adeus

“O regicídio provocou espanto, mas pouca comoção entre o povo, sobretudo o de Lisboa. A observação das fotografias dos funerais régios, realizados a 8 desse mês, é ilustrativa da pompa e do mundo oficial, mas não revela grandes aglomerações, nem sinais de significativa emoção”, conclui Jorge Couto. “Em contrapartida, uma romagem à sepultura dos regicidas, no Alto de São João, organizada pela Associação do Registo Civil, conseguiu congregar, segundo fontes da época, cerca de 80 000 pessoas.”

D. Manuel ii, que não teria um reinado tão venturoso como o seu homónimo, nomeou um novo governo liderado por Francisco Ferreira do Amaral, “com o propósito de serenar os ânimos e de repor a normalidade constitucional”, escreve o mesmo historiador. “Foi reintroduzida a liberdade de imprensa, tendo reaparecido diversos jornais suspensos.”

Mas a estabilidade foi sol de pouca dura e em 1908 o país teve três governos, naquele que seria o princípio do fim da monarquia e o fim de um tempo para o país, que a curto prazo teria outro regime mas não menos sobressaltos pela frente. “O Partido Republicano nem organizou, nem aconselhou o atentado. O atentado foi obra única de dois homens. E, contudo, as balas de morte partiram da alma da nação. Foi um atentado nacional. Um raio esplêndido e pavoroso, exterminador e salvador. O raio condensou-se em duas almas, apenas, mas a eletricidade que o gerou saiu da alma de nós todos. Todos nós somos cúmplices”, reagiu na altura Guerra Junqueiro, poeta republicano. “Lamento, de olhos enxutos, a execução do monarca. Mas, se tivesse o dom de o ressuscitar, não o levantaria do seu túmulo. Deploro, angustioso, a morte do Príncipe. E diante do cadáver dos homicidas, descubro-me, ajoelhando, com frémitos de terror, lágrimas de piedade, e, porque não hei-de confessá-lo?, de admiração e de carinho. Mataram? É certo. Ferozes? Sem dúvida. Mas cruéis por amor, ferozes por bondade.”

Os regicidas

Manuel Buíça professor, 1876-1908

Natural de Bouçoães, em Trás-os-Montes, fez carreira militar. Demitido do exército, passou a ser professor. Vivia em Vinhais, Bragança. Deixou uma carta, reconhecida por um tabelião quatro dias antes do regicídio, onde adivinhava o desfecho. “Meus filhos ficam pobríssimos; não tenho nada que lhes legar senão o meu nome e o respeito e compaixão pelos que sofrem. Peço que os eduquem nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade em que eu comungo e por causa das quais ficarão, porventura, em breve, órfãos.”

Alfredo Costa editor, 1885-1908

Natural de Casével, em Castro Verde, fez propaganda republicana, foi caixeiro- -viajante e fundou com Aquilino Ribeiro a Social Editora. Tal como Buíça, era membro da Carbonária.