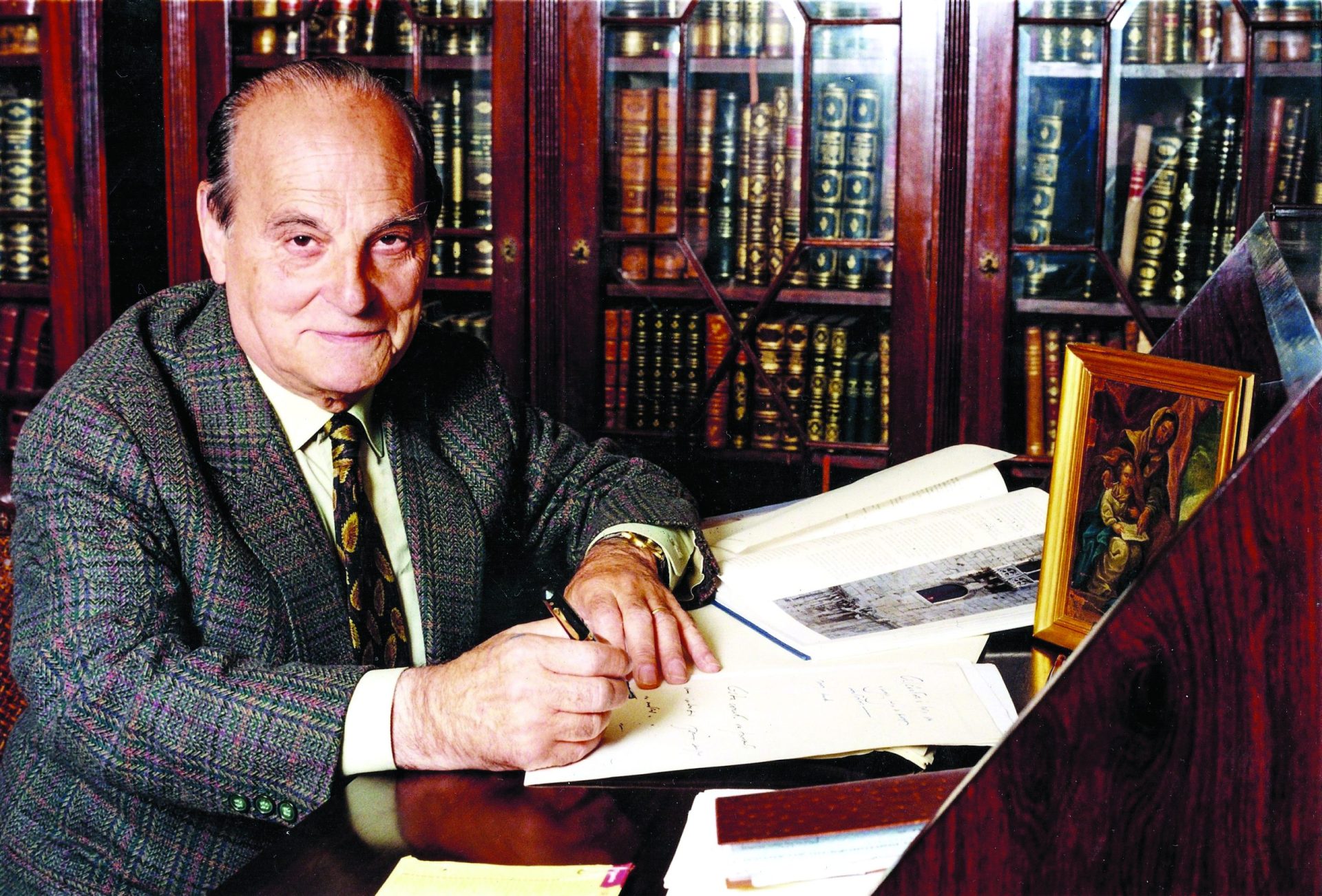

O Palácio do Correio Velho vai leiloar, nos dias 21, 22 e 23 de março, a coleção do historiador José Hermano Saraiva. Outrora reunidas na sua casa de Palmela, que o próprio desenhou e enriqueceu com elementos arquitetónicos de outras épocas, as peças totalizam 840 lotes.

Entre os objetos à venda há vidros e capitéis romanos, esculturas de Nossa Senhora com o menino, grandes painéis de azulejos, tapetes orientais, vasos gregos, cerâmicas das Caldas, pinturas de artistas como Silva Porto e José Malhoa, artefactos pré-históricos e até uma cadeira de barbeiro. Os lotes com um valor mais elevado são uma escultura portuguesa do século XVIII representando as Santas Mães (com uma estimativa de 20 mil – 40 mil euros), uma paisagem de José Malhoa, um conjunto de dois painéis narrativos em calcário à maneira gótica (mas do século XVII) e uma taça de libação em corno de rinoceronte. O conjunto revela o gosto eclético do proprietário e a sua paixão pela História de Portugal, mas fala também da sua vida em família.

Quem levar algum destes objetos, estará a «levar um bocadinho da memória do meu pai», diz Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva, filho do historiador.

Como nasceu e cresceu esta coleção?

O meu pai não era bem um colecionador. Era um bocadinho diferente. O meu pai era uma pessoa muito curiosa porque não entrava em modas ou movimentos. Nunca foi a um leilão por lhe dizerem que ia lá estar à venda alguma coisa muito valiosa. Não, ele comprava aquilo de que gostava. Não era pelo facto de valer muito ou de valer pouco que uma peça lhe interessava. Ele gostava – ou não gostava.

‘Tropeçava’ nas peças e comprava-as, era isso?

Mais ou menos. Quando o meu pai era mais novo tinha pouco dinheiro. Estava a criar uma família, etc. Mas sempre teve uma paixão por coisas antigas. O que ele fazia era andar à procura de coisas engraçadas que lhe aparecessem e que não fossem a preços loucos.

Em antiquários?

Naquela altura não havia a ideia do antiquário de luxo, havia era ferro-velhos que tinham coisas engraçadas. Fui com ele várias vezes a sítios desses. Ele andava por lá, furava por aquilo. Ficava-se todo sujo, cheio de pó, com teias de aranha na cabeça. Encontrava uma coisa e dizia: ‘Isto é engraçado’. Mas não era uma pessoa que alguma vez tivesse pensado fazer uma coleção. A ideia dele foi sempre outra: ‘Eu quero pôr a minha casa bonita’. Não havia mais do que isso.

Qual era o tipo de objetos que o seu pai apreciava?

O meu pai desenhava e pintava muito bem, era um espírito artístico. Creio que o gosto estético era o elemento predominante nele. Se estava num sítio feio, sentia-se mal. Por que é que escolheu o tipo de arte de que gostava? Porque adorava História, portanto as peças não valiam só pela beleza que tinham – embora isso fosse inquestionável – mas pela profundidade histórica que ele lá encontrava. Acho que é isso que define a coleção do meu pai: uma tentativa de recriar à volta dele, no fundo, um mundo cheio de referências históricas.

Era uma forma de se rodear de objetos bonitos e com significado?

Exatamente. Às vezes vêem-se coisas que o meu pai comprava que não têm grande interesse. Mas ele via lá qualquer coisa.

Neste leilão há muita arte sacra. O seu pai era um homem muito religioso?

Não, não era uma pessoa particularmente religiosa. Mas há duas explicações para isso. A primeira é que a arte portuguesa antiga, dos séculos XVI, XVII, XVIII, é eminentemente religiosa. Mas não é só isso. O meu pai tinha uma enorme quantidade de ‘madonas’, a Maria com o Menino. E tinha uma fascinação por presépios. Para ele, o presépio representava a família e a família era o seu presépio. Ainda hoje há dois enormíssimos presépios lá em Palmela. Um ocupa um moinho inteiro e o outro ocupa uma sala enorme. Qual é o significado disto? Quando os meus pais se casaram, a ideia do meu pai era ‘vou construir uma cidade’: ele, a minha mãe e os filhos. Isso, aliás, já vem de trás: havia um espírito de família muito forte nos Saraivas.

Quando vocês eram miúdos o seu pai já colecionava?

Nós achávamos aquilo tudo normal. Não me lembro de considerar aquelas coisas antiguidades. Achava simplesmente que era o que se põe numa casa. Lembro-me de ir a casa de outras pessoas quando era pequeno e de pensar: ‘Onde é que estão as estátuas? Onde é que estão os quadros?’. Eu casei-me em 1980, e o que ganhava na altura quase chegava só para pagar a casa. Tentei mobilá-la com algum cuidado, mas no fim olhei para as paredes pensei: ‘Isto é horrível. Não tem quadros!’. Então fui a uma galeria e escolhi um quadro. E o vendedor que lá estava perguntou: ‘Não preferirá antes este?’. Eu olho para ele e digo: ‘Não, não, deste é que eu gosto’. ‘Ah, é que esse custa dez mil contos’ e o outro custava 80, por hipótese. Pensei ‘Estou muito mal habituado’.

Como é que o seu pai se relacionava com essas peças? Há pessoas que sentem uma grande urgência de comprar, mas assim que as têm na sua posse quase não olham para elas. Era esse o caso?

Com os livros era um pouco assim, porque tinha medo que os estragassem, portanto guardava-os e quando tinha de os consultar lá ia vê-los. Encontrei alguns livros escondidos, mesmo. Mas com as peças de ver e de tocar, de maneira nenhuma. Vivíamos naquilo. A certa altura, no liceu, um colega deu-me uma caneta em troca de outra coisa, uma caneta de 1905, daquelas que escreviam muito bem, com um aparo muito bonito. O meu pai a certa altura viu a caneta e gostou dela. ‘Dás-ma?’ Eu tinha 14 anos. ‘Não’. A ideia era ‘não dou porque o pai a perde’ – e o meu pai perdia muitas canetas, é verdade. Eu sabia que aquela caneta era uma coisa até rara, mas nem por isso deixei de a usar. Às vezes até penso ‘como é possível?’. As antiguidades usavam-se no dia-a-dia. Até de mais. Muitas das antiguidades que o meu pai comprou estragaram-se no processo da vida da família.

Os miúdos costumam ser irrequietos e vocês são cinco rapazes [Rodrigo, António, Paulo, José e Pedro]. Se as coisas não estiverem resguardadas, pode haver acidentes…

Mas não estavam nada resguardadas. Estava tudo ali. Aquilo fazia parte do nosso quotidiano, podíamos tocar, se fosse caso disso. Os quadros ficaram mais bem preservados porque estavam na parede. Os móveis não, foram-se estragando. Mas o meu pai punha as coisas e usava-as. Há uma coisa curiosa. Em Palmela, a certa altura – e no Restelo também -, os quadros bons estavam todos juntos numa divisão, que era a divisão onde ele trabalhava.

No escritório?

Na sala. O meu pai trabalhava no meio de toda a gente, toda a gente a fazer barulho e ele estava ali sem qualquer problema.

Conseguia concentrar-se?

Era uma coisa mágica. Eu sou o contrário. As pessoas falavam, ele ia escrevendo, ia lendo, sem nenhum problema. E era ali que tinha as coisas todas. Em consequência, a maior parte das coisas estavam ali expostas. Claro que era uma sala bastante grande. Mas nada daquilo era preservado numa vitrina. Havia uma ou duas coisas muito antigas, neolíticas ou pré-neolíticas, que estavam numa vitrina. E agora não valem nada. Como é que é possível?

Não valem nada?

Valem muito pouco. Um machado neolítico vale muito pouco… Até por isto: o Museu de Bagdade foi saqueado. E as coisas dessa época neste momento andam aí pelo mercado. Nós tínhamos lá uma estatueta de bronze com quatro ou cinco mil anos. Não vai a leilão. O meu pai achava que a antiguidade daquilo, por si, era importante. Nós também achamos. Pôr aquilo em leilão e vender por quatro ou cinco mil euros? Não vai. Fica guardado na família. Essa estava escondida, mas só nos últimos tempos. Porque há uma fotografia da minha infância em que se vê que estava numa mesinha, porque o meu pai gostava de olhar para lá.

Além de viverem nesse ambiente, receberam uma educação a condizer?

Vou contar uma pequena história. Se eu tinha uma gripe, a minha mãe ia-me consolar. Como? Lia-me o Homero. Com cinco, seis anos. Ou as Cartas de Plínio, o Moço. E o meu pai a mesma coisa. Punha uma tela na parede e projetava fotografias de arte italiana, que era o que ele mais gostava – e ia-me explicando aquilo. Quando se tem seis, sete, oito anos tudo entra. Muito mais tarde, em cursos de arte que fiz, via explicadas com muito detalhe coisas que eu estava farto de saber.

Há alguma peça com um significado especial nesta coleção?

Na sala de Palmela havia uma peça muito bonita que era simbólica em todos os aspetos, as Santas Mães [escultura do século XVIII representando Santa Ana e Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo]. Para o meu pai era importantíssima por causa da questão da família – a mãe dele, a minha mãe. E não só. É uma obra-prima, uma peça de museu. E estava num nicho. Nós virámos a sala do avesso, fomos tirando as coisas, e a última peça a sair foram as Santas Mães. Quando aquilo foi tirado da parede senti que estávamos a tirar a alma à sala e à família, mesmo. O meu irmão Paulo ficou com lágrimas nos olhos.

Foi difícil separarem-se destas peças do vosso pai?

O meu pai morreu há seis anos e claro, foi complicado, mas ele estava já numa situação muito frágil. A minha mãe quis manter a casa como o meu pai a deixou, com os óculos, as canetas no mesmo lugar. Portanto ele morreu, mas ficou a casa, continuaram a dar alguns programas dele na televisão, íamos a livrarias e víamos os livros dele.

Continuava presente…

Estava presente, ele não tinha bem morrido. Mas agora, ao desfazer-lhe a casa, a sensação que eu tenho é que estamos a perder a sua memória, porque está-se a dispersar. Faz-me confusão e até tenho tido sonhos pavorosos com isto. Ainda por cima a casa foi uma construção de amor, ele adorava aquilo. Mesmo as coisas que não valiam nada estavam lá porque gostava daquilo. Era um espelho dele. Desfazer isso tudo está a ser mesmo difícil. Espero que as pessoas que comprem alguma coisa no leilão percebam isto: estão a levar um bocadinho da memória do meu pai. Estão de facto a levar um bocadinho do meu pai.

Havia alternativa à venda?

A solução era alguém ficar a viver lá mais ou menos como representante da família, o que é muito complicado porque as pessoas têm a vida noutros sítios.

Disse que a casa de Palmela foi uma construção de amor. Qual é a história da casa?

O meu pai foi a Palmela já não sei porquê, e viu um morro, com dois moinhos e uma casinha pequena, completamente coberto de papoilas. Ele era um homem impulsivo. Viu aquilo e começou a perguntar: ‘De quem é aquela casa?’. ‘Aquilo é de fulano’. ‘Ele está por aí?’. ‘Está’. Encontrou-se com o homem e perguntou-lhe: ‘Quanto é que você quer por aquilo?’. Veio a saber-se que afinal aquele não era o dono, houve uma trapalhada, mas o meu pai lá comprou o terreno, que foi mais ou menos um presente dele à minha mãe. Agora é muito engraçado: o monte das papoilas, como ele dizia, nunca mais deu papoilas [risos]. Foi só naquele ano. Aquilo era rocha nua e neste momento está completamente ajardinado, o meu pai transportou carrinhas e carrinhas de terra. O meu pai era isto. Não pensou se aquilo valia ou não valia a pena em termos de futuro, se valorizava ou não valorizava. Gostou. Era assim.

É verdade que foi o seu pai que fez o projeto da casa?

Foi ele que desenhou tudo.

Foi ele o arquiteto?

Foi o arquiteto e o fiscal de obras. De uma maneira que não nos passaria pela cabeça. Fez uma maquete em cartão, aí com meio metro, com todos os pormenores dentro, até os azulejos, até os balaústres, tinha jeito e pôs lá tudo. E com aquilo feito mandou um arquiteto fazer o plano. Depois, ao longo do tempo, foi acrescentando a casa, fez uma sala de jantar que tem – isto pode parecer incrível mas é verdade – um arco do século XVI ou princípios do século XVII, pôs uma coluna romana – verdadeira – a suportar uma janela, mandou aplicar azulejos do século XVIII. É uma casa feita há 50 anos, talvez mais, mas com materiais muito antigos que o meu pai ia encontrando nas demolições, escavações, etc. Muitas das portas são do século XVI ou XVII. Claro que aquilo não é nada prático. Quando fiz a minha casa o meu pai disse-me: ‘Tens lá em baixo uma porta muito boa do século XVIII’. Eu fui ver a porta muito boa do século XVIII. Será muito boa mas não pus aquilo em casa, quero conforto, não quero uma antiguidade na parede. Mas ele era assim, as coisas antigas eram usadas quotidianamente.

E não era ilegal comprar um arco de uma igreja do século XVI ou XVII?

É uma boa pergunta. Acho que não. O meu pai era cuidadoso com isso. Tudo isto foi feito no período das demolições das igrejas, quase sempre antes do 25 de Abril. Lisboa está cheia de antiguidades em baixo. Temos lá um par de capitéis que um fulano encontrou numa escavação, aí há 60 anos, e o meu pai soube disso e comprou-os. Agora a lei é mais complicada, mas o meu pai era cuidadoso nessa parte, até porque era jurista. Este arco de que estou a falar era de uma igreja que estava a cair e foi demolida. O meu pai recuperou-o e instalou-o. Toda a casa foi feita nesse espírito.

Vive alguém nessa casa? O que lhe vai acontecer?

Isso é um dos maiores problemas. Vamos vendê-la, não há alternativa. É uma casa grande e difícil de manter. Havia várias hipóteses. Uma era tirar todas as partes antigas da casa e vender, que é uma hipótese que não está posta de parte, ou vender por um preço mais alto com tudo, para quem queira apanhar o espírito original. Vamos ver se aparece alguém. Se não aparecer, temos de vender a casa só como espaço, mas isso seria uma pena porque no fundo vai-se a especificidade.

Chegou a ver a casa a ser construída?

Cheguei. Aquilo era um monte de pedra. O meu pai cavou, ele próprio, os caboucos para as árvores que lá estão, com uma picareta. Aliás percebi recentemente uma coisa: uma das chaves do sucesso é a energia. Energia pura e simples. O meu pai era uma pessoa de uma energia inesgotável e a casa manifesta isso. Até nos acrescentos, que às vezes são um bocado ilógicos. O meu pai era assim: ‘É preciso fazer mais uma coisa? Vamos fazer’.

Não tinha dúvidas, às vezes?

Tinha dúvidas e auto-questionava-se, mas isso não o impedia de ir para a frente. Essa parte interior conheço eu bem porque falava muito com ele. Ele tinha uma teoria: há dois momentos na vida, como no coração a sístole e a diástole. Uma parte é cá dentro. É pensar, são as nossas dúvidas. E outra é pôr as coisas cá fora. E a vida faz-se desta dualidade. Mas a casa mostra isso, mostra uma energia tremenda. Ainda com 89 ou 90 anos subia às torres de menagem do castelo. Punham lá um escadote e ele, um homem de 90 anos, trepava seis ou sete metros.

Ele manteve essa vitalidade até ao final?

Não, ele teve de fazer uma operação muito dura e aquilo deu cabo dele. Na semana anterior a morrer, disse ao meu irmão Paulo: ‘Não sabia que morrer era tão difícil’. E não era uma pessoa de se queixar. O fim do meu pai foi difícil de ver. Ver um homem cheio de energia completamente quebrado, a certa altura já nem saía da cama. Não sei se conte esta história… O teto do quarto dele era de madeira. E ele no fim via já muito mal, não ouvia nada, e olhava para o teto e via os veios da madeira. A certa altura diz: ‘Este teto é muito bonito. Achas que é de castanho?’. ‘É capaz de ser’, disse eu. Eu sei de que madeira é que o teto é – é de olmo – mas não lhe disse nada.

Por que não lhe disse?

Porque há um provérbio inglês que diz: ‘Elm hateth man and waiteth’. ‘O olmo odeia o homem e espera’. Porquê? Porque os caixões eram feitos de olmo.

Ele conheceria esse provérbio?

Talvez não. Mas é o tipo de coisa que, em condições normais, ele teria adorado que eu lhe contasse. É o protótipo da coisa que ele teria gostado de saber.

Além de objetos pessoais, os filhos ficaram com outras peças que tivessem significado?

Algumas coisas. Mas é difícil, porque somos cinco e havia assimetria naquilo que se queria. Foram tiradas algumas coisas mas não são muito significativas. Excetuando aquelas que vão ficar num cofre, na casa de um de nós, e que ficam como o núcleo essencial do legado do meu pai e da minha mãe. Além das peças de que o meu pai gostava muito e que não são de grande valor. Ao longo da vida do meu pai fizeram-lhe muitos quadros. Alguns são bons. Isso não vai a leilão. Não vou vender a cara do meu pai.

E o que vai acontecer à biblioteca?

A biblioteca não vai a leilão para já. Pouco antes de o meu pai adoecer houve um fogo – uma lareira que funcionou mal – e queimaram-se alguns livros. Nessa altura teve de se afastar aquilo tudo. A biblioteca ficou muito desarrumada. Vamos ver se conseguimos pôr alguma ordem. Aquela biblioteca é gira porque aquilo são na verdade os restos de três bibliotecas diferentes: a do meu pai, a do meu avô paterno e a do meu avô materno. Acho fascinante a ideia de andar por ali e pensar: isto são as bibliotecas de três famílias de humanistas. Talvez seja por gostar muito de livros, mas vou ter a maior dificuldade em desfazer isto.