Diante da morte o importante é estar, vincava o poeta faz já três décadas. Foi quase no começo do que, de forma algo recalcitrante, provou ser uma obra de uma coerência espantosa, num livrinho chamado Sobre a Nossa Morte Bem Muito Obrigado… E começa aí a diferença de quem não se perde nas palavras, não fica só por elas nem faz delas mais um jogo para adiar a morte. E se não se serve delas como quem pede crédito também não lhes mudava o sentido à última hora para justificar humores, cobrir o rastro às suas faltas, trair o que antes jurou defender. Porque eram um modo de cortejar a verdade, as de Rui Caeiro fazem do seu desaparecimento apenas a oportunidade para contar a história de novo, a partir do fim agora, como se, na sua ausência, pudéssemos conhecê-lo sem o inconveniente de acertar uma hora, e sermos pontuais senão com nós próprios.

Tão poucos nos esperam nos seus escritos com a mesmíssima generosidade e graça como estava sentado à mesa do café, disponível para escutar e falar, e relê-lo é sentir como pôde ainda passar mais uma vez os olhos pela frase impressa, e na exigência com que foi passando a vida a limpo, ainda fez outra emenda, e a frase de novo se deixa ler ainda mais enxuta do que antes. Se «a loucura onírica nos é mais íntima do que o nosso íntimo» (Agostinho de Hipona), então é indo aos papéis que havemos de prosseguir o convívio, os que o conhecemos, e os outros poderão descobri-lo na liberdade plena do seu poema-conversa, que não quebrava tanto para marcar o verso, mas para que quem tinha diante de si pudesse falar-lhe. Era essa a lição constante de um leitor infatigável, que guardou para os seus escritos esse especial segredo: que a maior virtude num texto não é o de impressionar, mas de encontrar um estilo o menos literário possível, o mais terreno e claro, «o seu estilo não mundano de ser no mundo», para ser ele a ler o leitor.

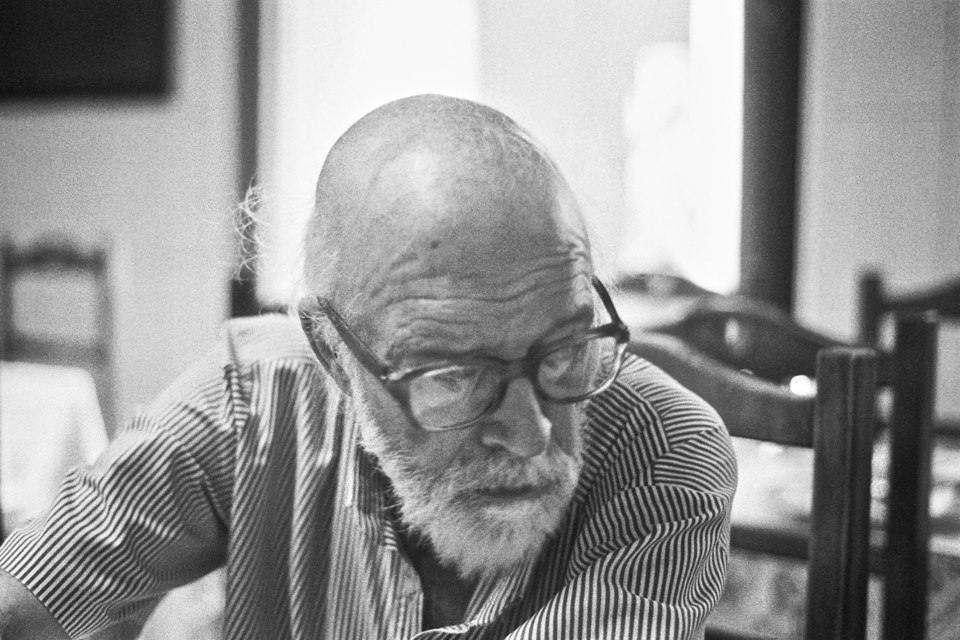

Rui Caeiro morreu na manhã de terça-feira. Tinha 75 anos, mas ultimamente já levava como ofensa uns maus tratos desnecessários a quem só queria estar cá mais um bocado. E nem era só as forças que lhe faltavam, ou a voz, que se lhe entaramelou há dias, quando, após um enfarte, lhe substituíram o coração por uma triste coisa artificial, mas começava a faltar-lhe também a paciência. Se era para morrer, então a decisão dele estava tomada. Afinal, como escreveu certa vez: «Adiar o ato é passar a viver a vida de um outro. Adiar é, por isso, uma outra forma de morte – por suicídio também».

Debatia-se (mas pouco) desde há uns anos com um cancro, e não estava louco desse heroísmo de o levar vencido. Só tinha ganas que lhe trouxessem as novidades, afinal, da vida, e mesmo dos dias, ele gostava. E, se se autoretratava como «um homem de áridas certezas», isso também lhe servia para que a coisa não descambasse, e trazia sempre «uma esperança», adiantando que «a essa arrasto-a pela mão pelos cabelos pelas orelhas/ páro escuto e olho antes de atravessar/ com ela. E não sei o nome. E não me preocupo».

Poeta e tradutor, antes de tudo foi um leitor desses que qualquer reino que lhe dessem o trocaria por uma sentença justa, seca, final, como as que fazem os deuses desejarem ser moscas para escutar os lampejos de alguns homens. Nascido em Vila Viçosa, a 27 de junho de 1943, Rui Caeiro vivia em Oeiras, estava reformado depois de ter sido advogado nos quadros da EDP. Desse período, as lembranças mais gratas que guardava relacionavam-se com uma revista cultural de que foi responsável, ligada àquela empresa, e como isso lhe deu a oportunidade de entrevistar alguns dos escritores e artistas que mais admirava, figuras como Agustina Bessa-Luís, José Saramago e Cruzeiro Seixas, entre outros. Só tardiamente começou a publicar, e, com todo o seu cuidado, vigilância, nas últimas três décadas foi uma das presenças mais singularmente convincentes do meio literário português, mas sempre num percurso que se desenhou subterraneamente, fosse em primorosas edições de autor, através de cumplicidades bem medidas, ou em pequenas editoras; à glória sempre preferiu o «precipício concreto de um abraço», e gabava-se de tratar por tu ou conhecer relativamente bem qualquer dos seus leitores.

Além do importante papel que teve ao longo de uma década, na ajuda e companhia que fez a Vitor Silva Tavares, na editora &etc, traduziu uma data de gente, mas sempre e só os autores e as obras que admirava, e, assim, foi compondo ao acaso um destrambelhado e vivificador cânone, que contava tanto com os mais distintos como com os mais indelicados. Ninguém como ele demonstrava uma tão grande compreensão face a esses que amarram os seus demónios aos postes que demarcam as zonas hostis do espaço literário. Se Michaux era o seu poeta, e Kafka o seu prosador, aplicou tanto o instinto como o estudo ao procurar nesta língua uma mão que fizesse justiça às de autores como Rilke, Desnos, Pavese, Yourcenar ou Michaux. E mesmo no que toca à poesia, numa das raras entrevistas que lhe fizeram (para o site Jogos Florais), logo a abrir, só teve de dizer a sua verdade para responder de uma forma que o distingue de quase toda a gente que escreve neste país e se envaidece com isso. Perguntam-lhe se gosta de poesia, e ele diz que «não se trata de gostar ou de não gostar, trata-se de que se tem de a aceitar quando ela se impõe».