Desta língua, para segurar-lhe a tão esfiapada saia num jeito que disfarce graciosamente tudo o que se perdeu, dizemos que é a de Camões. Como se ao ter-lhe passado nos lábios o vigor houvesse persistido tantos séculos depois. Hoje, o soneto que lhe dedicou o poeta brasileiro Olavo Bilac mantém o mesmo peso como louvor e maldição: «Última flor do Lácio, inculta e bela/ És, a um tempo, esplendor e sepultura: Ouro nativo, que na ganga impura/ A bruta mina entre os cascalhos vela// Amo-te assim, desconhecida e obscura,/ Tuba de alto clangor, lira singela,/ Que tens o trom e o silvo da procela/ E o arrolo da saudade e da ternura!/ Amo o teu viço agreste e o teu aroma/ De virgens selvas e de oceano largo!/Amo-te, ó rude e doloroso idioma,/ Em que da voz materna ouvi: ‘meu filho!’/ E em que Camões chorou, no exílio amargo,/ O gênio sem ventura e o amor sem brilho!» Se lhe chamamos a língua de Camões isso deve-se ao modo como o poeta, forçando-a a uma exorbitância, mais mundo lhe deu a ver. Pôs-lhe na boca preciosidades, como se lhe tornasse o hálito espantoso, antes que acabassem como dentes de ouro num sorriso envilecido.

O curioso, como têm notado alguns filólogos, é que aquele que se considera o português clássico, a língua como ficou, embalada pelo Renascimento humanista e italianizante, essa que Camões e outros escritores afinaram, aliviando-a de arcaísmos penosos e insuflando-a de um enlevo de modernidade, em muitos aspectos foi melhor preservada no Brasil do que em Portugal. Um certo efeito de cristalização do outro lado do atlântico, de acordo com Paul Teyssier, na sua História da Língua Portuguesa, liga-se à tendência para o enfranquecimento das vogais átonas deste lado, o que, ao longo dos séculos, tem distanciado o português europeu daquele falado no Brasil. Tendo-se instalado ali no século XVI, em muitos aspectos o português do Brasil preservou-se das inovações europeias, e, por esta razão, ainda que tenha absorvido outras influências, sobretudo ao nível do vocabulário, a pronuncia brasileira perpetuou aquela que se usava em Portugal antes das mutações fonéticas do século XVIII. Assim, entende-se que é o português do Brasil que soa conservador, estando mais próximo do português clássico, cuja formação se fixou à data da publicação, em 1572, de Os Lusíadas.

Como Teyssier ressalta naquela obra, ao contrário do que se julgou por muito tempo, as influências ameríndias ou africanas, as tantas palavras de origem tupi (herança do povo indígena que habitava a maior parte do território), ou das línguas africanas, não afectaram o conservadorismo do português do Brasil, especialmente no que se refere às vogais átonas, que é «um dos pontos que mais o distinguem hoje do português europeu».

Se esta questão hoje parece secundária, como Teyssier recorda, por muito tempo foi decisiva, não sendo apenas uma controvérsia envolvendo os gramáticos. Era «um problema nacional da mais alta importância», diz-nos o autor da primeira gramática de português na França e um dos mais importantes divulgadores da língua portuguesa. «Após a independência, muitos brasileiros pensavam ser impossível haver uma nação original, com a sua cultura e literatura própria, sem língua original», adianta o académico francês que morreu em 2002.

Hoje, estas questões estão um pouco esquecidas, e não há exemplo mais claro do descaso em que caiu a língua do que a facilidade com que se impôs um acordo ortográfico que fere clamorosamente o sentido de evolução natural das línguas, impondo de forma grotesca soluções ridículas para tentar fechar diferenças hoje insanáveis entre os ramos desta família. E, no entanto, a atribuição do Prémio Camões a Chico Buarque permite-nos trocar umas ideias sobre os movimentos e a evolução da língua portuguesa.

Em declarações ao Público, a angolana Ana Paula Tavares, professora na Faculdade de Letras de Lisboa e elemento do júri disse que «este é um prémio da língua, e se há obra da língua portuguesa que atravessa fronteiras é a dele». A também escritora, que há anos se tornou uma constante nos inúmeros prémios literários que se distribuem à esquerda e à direita, adiantou ainda: «Poesia, romance, canções. Todas as gerações da língua portuguesa têm uma memória construída que passa pelo Chico.»

Numa altura em que os prémios e distinções literárias perdem a relevância e mesmo a visibilidade que outrora tiveram, ao mesmo tempo que se multiplicam e enquadram, em muitos casos, meras rotinas promocionais, é natural que o Camões ceda à mesma tentação que o Prémio Nobel, quando em 2016 quis aproveitar-se da visibilidade de Bob Dylan para gozar de outra projecção. E se é certo que há uma dimensão literária só por si nas canções de Chico, se as letras devem a sua desarmante graça a uma pontaria treinada com fenomenais cultores da língua como Bandeira, Vinicius, João Cabral e Drummond, os cinco romances publicados por Chico chegam bem para o deixar tranquilo entre os restantes vencedores do maior prémio literário da língua portuguesa. De resto, como Luiz Schwarcz, o seu editor brasileiro, vincou, com esta decisão, «o Prémio Camões sabiamente julga qualidade e não quantidade. Dessa forma, soube premiar no passado, com toda a justiça, Raduan Nassar e agora Chico Buarque. São autores afins, que trabalham horas a fio cada frase que um dia virá a ser impressa. O prémio deste ano vai para cinco romances magistrais da língua portuguesa e para um artista que usa em vários campos (música, teatro e literatura) a liberdade para a melhor arte e vice-versa.»

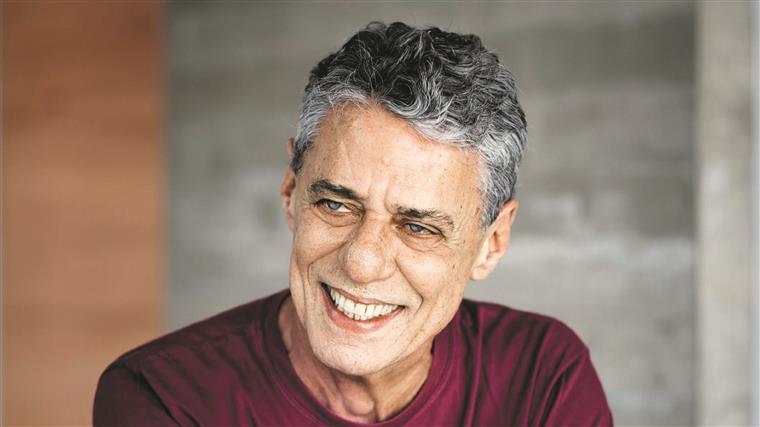

O facto incontornável é que Chico não precisa do prémio mais do que Dylan precisava do Nobel. Numa entrevista que deu há uma década ao Público, o herói-galã brasileiro dizia que já estava naquela fase em que fugia de tudo o que se falava sobre ele, mesmo que fosse sobre os livros. «Não é falta de vaidade. Vaidosos todos somos, acho óptimo que haja a Festa Literária de Paraty para os escritores levarem a vaidade a passear. Porque a vaidade de escritor é fechada dentro do quarto [risos]. Agora, no meu caso, não. A minha vaidade já está bastante rodada.»

Mas a verdade é que estas atribuições, além de redundantes (…pois não será o Nobel que irá soprar mais o balão da lenda de Dylan, nem será o Camões a «coroar» Chico), sinalizam uma certa impotência da parte da literatura para lutar por uma posição no plano mediático recorrendo às suas armas. Basta, aliás, referir que o maior galardão da língua portuguesa pouco fez para impulsionar a obra de boa parte dos premiados, e as edições raramente atravessam fronteiras. Até por isso, desta vez o mais fácil foi dar o prémio a alguém que dispensa apresentações. «É uma das poucas figuras comuns a todo o espaço da língua portuguesa», disse Clara Rowland, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E a também membro do júri adiantou ainda: «Pareceu-nos ainda que um nome como o Chico traz muita vitalidade ao Prémio Camões».

Contudo, e voltando ao início, Chico Buarque, mais do que outro Prémio Camões, é aquela rara figura que, a um tempo, nos consegue lembrar o esplendor da língua e erguê-la da sua sepultura. O fulgor incomparável da sua intervenção artística é esmagador, e sobretudo porque, na exuberante multiplicidade da sua obra, ele opera uma jubilosa síntese entre o saber erudito e a cultura popular. Este irmão caçula de Camões, com um desembaraço e uma alegria contagiante, soube herdar e levar por diante uma tradição confusa e rica, misturando aquele gosto de sacar a frase viva que desabrocha na boca do povo com aquela outra, que nasce de uma invenção química num laboratório do qual é a própria língua que sai nuns delírios quixotescos. Bom exemplo disto é a obra de Guimarães Rosa, que Chico apanhou e desbravou na biblioteca do pai, o historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Hollanda.

E neste ponto vale a pena recordar as palavras de outro poeta brasileiro, Paulo Leminski, que num ensaio apontou uma certa deficiência da língua portuguesa no concurso das línguas que mais numerosamente contam o mundo: «Você não pode ser muito maior que sua tribo. (…) O artista sozinho, os artistas não podem resolver, a gente já nasce numa língua periférica, escrever uma coisa em português e ficar calado mundialmente é mais ou menos a mesma coisa.»

Se há algum exagero nisto, o certo é que a língua de Camões tem muitas vezes, e sobretudo no plano literário, andado num passo arrastado. Mais do que passando fome, é como se lhe faltasse o apetite de mais mundo, e mesmo de ser ela, no estômago bestial que tão bem lhe serviu em períodos de expansão, a degluti-lo, traduzi-lo de uma forma que leve o próprio mundo a pensar em português. Chico Buarque surge, aqui, a elevar a fasquia, não tanto como o escritor que fica lá, nalgum quarto, trancado, a apurar fórmulas, mas como um sedutor nato, alguém que retira a cultura do seu ensimesmamento, que tem a habilidade de revigorar a lição, tornar tudo vital, deslumbrante na sua urgência. Ele dobra o cabo da língua, seja nas suas modulações especiosas, no seu alumbramento musical, seja a «ruda língua mal composta» como tão bem dela se servia Camões. Um uso enérgico, sagaz da língua, como se essa inteligência de querer tanto as coisas lhes estivesse no sangue.

E aqui, para acabar, sopre-se à flauta nos ossos do primogénito, resistentes e leves ainda hoje, como de ave, recordando esse pregão exaltante que surge no canto VII: «Mas, entanto, que cegos e sedentos/ Andais de vosso sangue, ó gente insana,/ Não faltarão Cristãos atrevimentos/ Nesta pequena casa Lusitana:/ De África tem marítimos assentos;/ É na Ásia mais que todas soberana;/ Na quarta parte nova os campos ara;/ E se mais mundo houvera, lá chegara.»