Pior do que não ter paciência, pode ser cair no fundo dela, encerrar-se numa paciência infindável. Tem sido esse o fim de alguns, expirando à fome e ao frio, gastos desse lívido remorso ensanguentado que ainda poderia ter sacudido o mundo tenebrosamente. Talvez tenhamos perdido a ingenuidade de esperar que o grande artista nasça por cá e por aqui se sagre. Ao país desgastam-no grandezas dessas. Faz-lhe impressão à vista – como se algo lhe tivesse entrado no olho; põe-se a lacrimejar. Fica-lhe ali como uma aresta a acotovelar-lhe a alma. Assim, bem antes do final do quinto acto, o técnico de som já está de sobreaviso, e eleva a música. Essa música cerimoniosa do esquecimento, como um vento que erode antes de tempo, partilhando certos vultos com uma eternidade diluente. O próprio reconhecimento de um artista acaba a desfocá-lo. O homem ainda vive, mas já se sente difuso.

Noronha da Costa disse ter-se sentido sempre um solitário. “Penso que sou um indivíduo do azar”, disse numa entrevista ao Jornal de Negócios, em 2017, aquando da celebração dos seus 50 anos de carreira artística.

Luís Noronha da Costa, o artista plástico, precursor da arte contemporânea no nosso país, morreu no passado dia 9 de abril, nesta primavera que se viu reclusa. Teria celebrado ontem os 78 anos, este pintor que soube fazer explodir sobre a vista pistas, fantasias, conceitos e indícios, sucumbiu a uma “doença grave”, no Hospital Egas Moniz, onde estava internado. Morre depois de há muito ter desaparecido da vista, como um cão deitado à fossa. E talvez a profunda desgraça seja um sinal da nobreza íntima desses que veem os seus mais profundos desejos decepados. Achacado de uma série de maleitas que fizeram dos últimos (mas largos) anos da sua vida um período tormentoso, segundo a filha, Rita Noronha da Costa, pintou quase até ao fim. Fazia-o nessa obstinação de quem ergue o seu mundo voltado para a parede, de quem não deixa de sentir o bulício e apelo da vida nas suas costas, e, por isso, preferia virar-se, para pintá-la preguiçosamente, como ele confessava.

Neto de condes e viscondes, Luís Mário de Sousa Azevedo de Noronha e Meneses da Costa nasceu a 17 de abril de 1942, em Benfica, e cresceu em São Pedro do Estoril. Foi desses miúdos que têm o mar como um cão imenso a esgravatar à porta de casa, ora mais pachorrento e mavioso, ora mais abrupto, perturbador, até descoroçoante na sua lamúria que esculpe vagas expressões de dor na pedra. Contava nas entrevistas como tinha o hábito de atravessar a marginal para pôr as mãos sobre as rochas, como um cego se põe a escutar esses perfis múrmuros. Via os barcos das janelas da sua casa, e puxava os contornos dessa fragilidade resiliente sobre as vagas. Foram esses os seus primeiros esquissos. Essas eram as forças e presenças que se habituou a reconciliar, este pintor “animado pela filosofia” (José Gil), e que foi tendo Heidegger como mestre, com a sua vasta obra como oráculos de cabeceira.

Reconhecendo a coerência que há na sua obra, este pintor acolhido pelo mar no seu atelier, dizia-se “focado na imagem que fica”. E na tal entrevista concedida aos 75 anos, notava que, “depois de uma contemplação prolongada, nós queremos construir ou reconstruir na nossa mente a figura que está ali representada, desfocada ou, como eu prefiro dizer, difusa, como se estivéssemos a tentar reconstruir essa figura no espaço real”.

Noronha da Costa continuou na pintura as experiências do mar ao abater-se sobre a terra, e fez-se valer da sua ousadia já antiga, dessa forma de preguiça clássica, mas também do mar como figura romântica, como último confessor de tantos personagens malditos, desses que nele lavam a indigestão da vida, depois de terem nela aportado com uma fome sobrenatural.

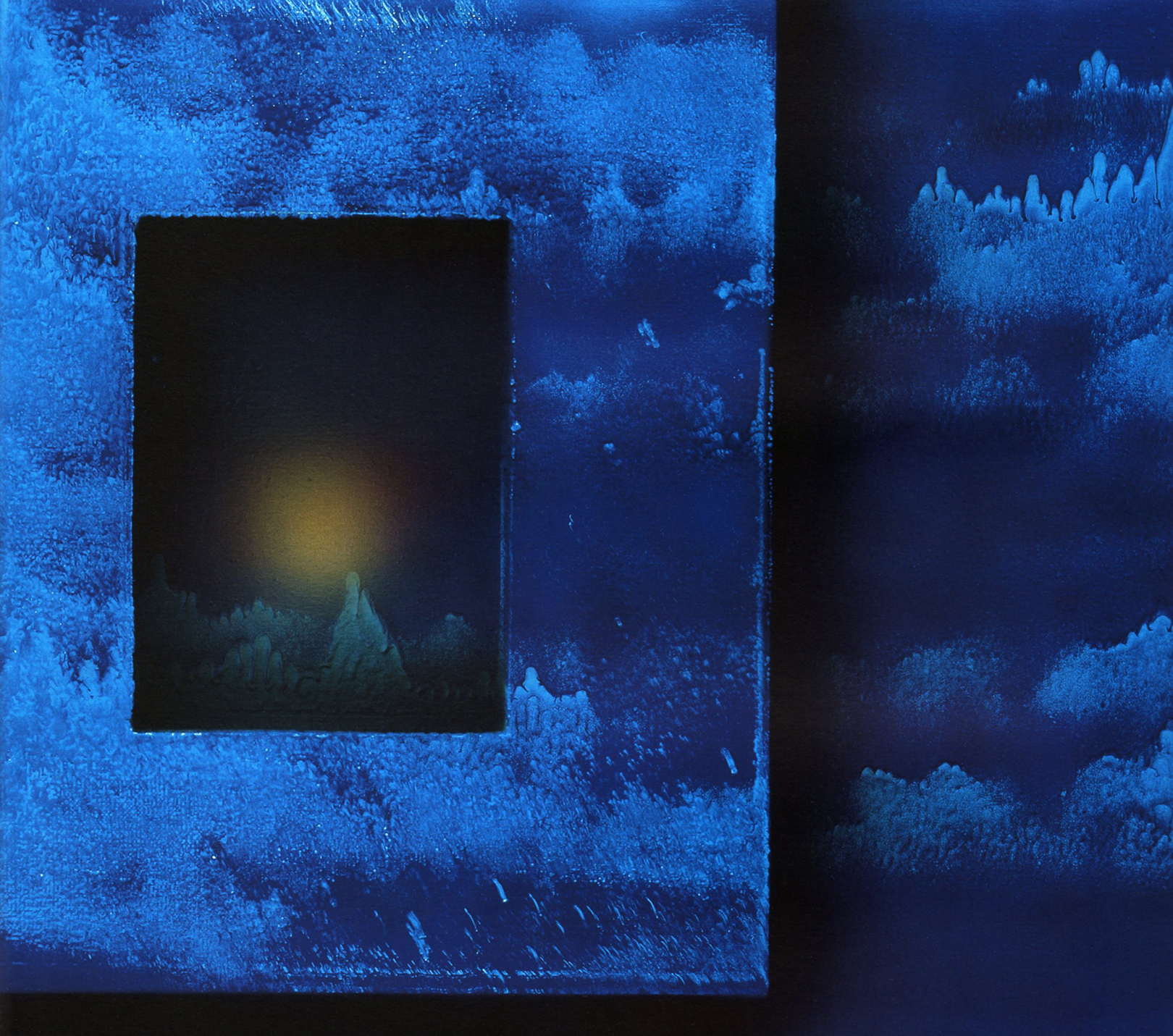

Tendo estudado Arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, findo o curso, trabalhou com o arquiteto Manuel Tainha, e desenvolveu alguns projectos com promessa, mas acabaria por retomar as primeiras investigações, o desenvolvimento de instrumentos de navegação visual, regressando ao laboratório das artes plásticas. Antes dos 30 anos, conquistou a crítica, e foi apadrinhado por figuras como José Augusto França e Ernesto de Sousa, tendo representado Portugal nas bienais de São Paulo (1969) e Veneza (1970). O seu génio não tinha noção dos limites, e isso permitia-lhe ver as coisas entregues a divagações, apanhá-las a meio do seu voo imóvel. Assim, Noronha da Costa transformou a sua aguda percepção numa forma de engenharia visual, explorando as colagens, arrancando páginas de revistas de moda sobre as quais trabalhava efeitos de transparência, pintando-as com óleo de linho. As imagens ganhavam corpo, tornavam-se objectos, e, ao regressar à pintura, serviu-se da tinta celulósica em spray para esfumar a vista, convidando-nos a atravessar o espaço das suas pinturas sujeitas a uma névoa “fantasmal”. A partir do final da década de 60, Noronha da Costa adoptou a pistola de spray que viria a permitir-lhe criar a emblemática técnica que mais se associa à sua pintura, a sensação de algo que se vislumbra do outro lado de um vidro fosco. Ele mesmo explicava como esse recurso abriu toda uma nova dimensão na sua pintura: “Com a pistola há uma coisa que não se consegue com o pincel: a imagem, enquanto coisa, está no nosso cérebro, nasce na cabeça, passa pelo braço e depois é projetada na tela na qual se cria qualquer coisa como uma imagem fora da tela. Ou seja, um pouco como uma holografia onde a imagem não tem suporte. Está no espaço que medeia entre o nosso olhar e o infinito mas que não tem poiso propriamente."

Em 1999, foi-lhe atribuído o Prémio Europeu de Pintura pelo Parlamento Europeu, mas, como se veria, isso só aproveitou à ironia na forma como a sua obra foi caindo no esquecimento. O pintor que, nos últimos anos, foi obrigado a desfazer-se daqueles trabalhos que funcionam como os jardins interiores da casa que cada artista projecta, pagou o preço de nunca ter entrado no pernicioso jogo da especulação, em que ao artista, mais que criar, se pede que desenvolve habilidades de negociador, antecipando os humores do mercado da arte. Falava com enorme mágoa dos leilões, ao ver as suas obras serem vendidas ao desbarato. Denunciou os leiloeiros e a sua actividade como “o grande cancro dos artistas em Portugal”, que dão pelo seu passado sujeito a um efeito de naufrágio, com as obras realizadas em tempos a darem à costa como destroços, de tão desvalorizadas. Que destino lhes resta, assim, senão o de se transformarem em zeladores e “especialistas em marketing”, dominando as manhas do mercado, essa forma de mesquinhez em que o dinheiro balança de um lado para o outro, sem nunca adquirir um verdadeiro gosto, uma crença absoluta e inabalável.

Noronha da Costa pagou o preço de nunca ter estrangulado com as rédeas aqueles cavalos que fazem sombra no mar. Os seus quadros apareciam por toda a parte, nas tristes galerias dos centros comerciais, e o pintor viu-se, por isso, barricado, incapaz de reaver a consideração de um público que o ajudasse a sair do fosso para o qual as circunstâncias o empurraram. De resto, a sua tragédia, o seu envelhecimento precoce, a perda da força anímica, e até uma certa resignação, são efeitos de um golpe duríssimo, desses que abrem uma cova em nosso nome e fazem com que cada mosca seja como um cobrador, enquanto a morte vai acumulando créditos.

Desde a morte da mulher, Noémia Cacho Rodrigues, o pintor já não sabia bem como, nem o que é isso de viver. Era a sua musa, a sua referência, farol que não o deixava perder-se na paisagem nevoenta onde fazia as suas investigações, e foi demasiado cedo, em 1990, com apenas 48 anos. Precisava dela para o ancorar, e sem ter a quem, era como se a criação estivesse condenada a ser um constante memento, um repetir dos gestos e abraços que se fecham sobre o vazio. E se obra fica, se está representada em todos os museus do país, em tantos museus de relevo espalhados pelo mundo, como notou Nuno Faria – director artístico do Museu da Cidade do Porto que comissariou, em 2003, uma retrospectiva de Noronha da Costa, juntamente com o curador Miguel Wandschneider, no CCB –, a relevância da intervenção deste artista plástico não se fica pela obra, mas pela sua capacidade de construir um discurso em que o pensamento se converte em imagem, antecipando movimentos e gestos, aberturas às quais Portugal tende a chegar sempre tarde.

Aquando da última exposição que lhe foi dedicada, em 2017, na Casa-Museu Medeiros de Almeida, em Lisboa, Bernardo Pinto de Almeida curador dessa mostra e o teórico que mais se bateu pela defesa da obra de Noronha da Costa, procurou fazer-lhe justiça sublinhando “a coerência absoluta (que há nela) desde o princípio até ao fim”. “Quer dizer, é sempre o mesmo artista, embora o mesmo artista falando com muitas tradições de pintura, porque, no fundo, Noronha da Costa tem feito uma obra num constante diálogo com as imagens da pintura, do cinema, da fotografia. E nisso é uma obra profundamente contemporânea e mesmo antecipatória de muito do que se faz hoje em dia.”

Resta o mar que quase nos parece outro depois da sua obra, que se abre dentro dessa estranheza a que o pintor nos acostumou, dispondo esse mistério que se explica por si mesmo e que nos convida a vivermos, não de fora, mas por dentro. Essa homenagem que o mar assim lhe devolve ninguém lhe tira.