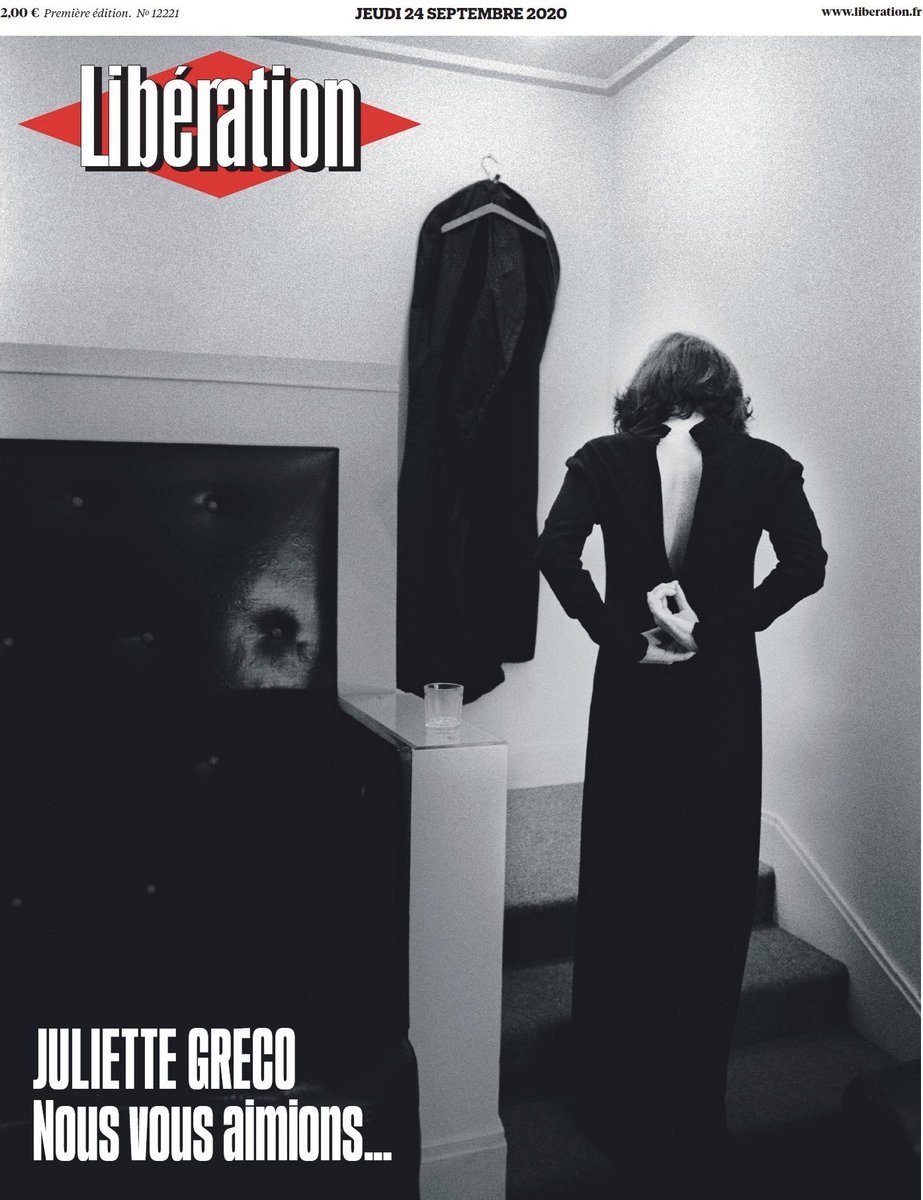

Bastou ao Libération uma fotografia na capa do seu último número para render a mais sensível das homenagens, de tal modo que parece queimar através de tantas memórias a sombra pulsante de um amor imenso. A legenda é aquilo que diriam os rapazes que espreitavam uma mulher mais velha descobrindo a sedução com um acento agudo de intromissão e aventura. “Juliette Gréco, nous vous aimions”. Como a imagem fixa de um sonho antigo, aquele que passou do deslumbre à assombração, nela a musa a que Cocteau chamou rosa das trevas, está de costas, a cabeça um tanto inclinada, com o queixo assentando sobre o peito, enquanto num gesto de elegância perturbadora, com as mãos por trás das costas, uma amparando o vestido enquanto a outra lhe abre o fecho, prepara-se para despir essa delicadíssima armadura negra que, através da abertura, revela a pele tão clara como as paredes daquele quarto. Dá a sensação de que a morte se parece com a entrega depois de uma sedução que nunca nos cansou, que nunca se tornou frustrante. A voz cala-se, o vestido roça por uma última vez aquele corpo, e cai no chão. “Os sinos do templo cessam –/ mas o som continua a ouvir-se/ da boca das flores em volta”, diz um haiku de Bashô. As flores, na hora em que ela desaparece, são as memórias que dela guardam aqueles que a amam, e continuaram a sentir a sua voz, a presença desta musa que ajudou o imaginário a sarar as feridas da Guerra, tendo-se destacado como a grande dama da canção francesa, enquanto alcançava projecção internacional como actriz, deslumbrando alguns dos últimos cineastas de verdadeiro fôlego artístico, autores como Jean Cocteau, Jean Renoir ou Otto Preminger. E tinha nervo, era uma mulher corajosa, não faltando na sua biografia exemplos dessa superior graça que afronta os cães deste mundo. Comecemos por aí, por esses pregos com os quais as lendas se fixam, agora que a notícia da sua morte, esta quarta-feira, aos 93 anos, nos dá licença para recuar décadas como quem dá alguns passos, e vai buscar recordações dessas que alteram o ambiente à sua volta. Há aquela história do concerto que deu no Chile, em 1981, frente a notáveis do sanguinário regime de Pinochet, e em que interpretou apenas as canções que lhe haviam sido proibidas. Esse espectáculo que termina com ela a ser escoltada para o aeroporto por militares. Há também as recordações do seu duradouro enlace amoroso com Miles Davis, que conheceu quando este veio passar uns tempos em Paris, em 1949. No recente documentário “Miles Davis: Birth of the Cool” (2019), é difícil não se sentir inebriado com as imagens que retratam este período, com o enlevo e o arroubo entre os dois, com o impacto que Gréco teve sobre aquele irascível génio do jazz que terá confessado a Sartre que a razão porque não se casava com ela era porque a amava demasiado para a fazer infeliz. E ela, que confirmou há uns anos que os dois mantiveram contacto regular até à morte de Miles em 1991, mostrava imenso orgulho do tempo em que foram um casal, e não se cansou nunca de falar sobre aquela vez em que, tendo os dois tentado entrar num clube nocturno, quando ele foi impedido por ser negro, o que ela fez foi pedir ao porteiro que lhe desse a mão, que ela abriu nas suas, para depois lhe cuspir na palma da mão, virando-lhe costas e afastando-se de braço dado com o seu amante negro.

O seu amigo Sartre, que, por mais ódios que tenha incitado, serviu com os seus pronunciamentos uma série de epitáfios de que ninguém se esqueceu, e que cairiam entre as primeiras e mais duradouras flores sobre a campa daqueles que amou, disse que Gréco tinha na voz o sustento para milhões de poemas. E o pianista e compositor Ernest Lubin, num ensaio escrito em 1952 para o “The New York Times”, tentava explicar o fascínio que ela causava, elogiando aquela voz envolvente e profunda, capaz de assentar vivamente num sussurro como de prostrar-se num abandono rouquejante, e assinalava igualmente a forma como ela conseguia criar um estado de espírito com espantosa intensidade e convicção, destacando ainda a sua presença em palco e o seu repertório, revelador da sua afinidade pelos valores literários.

Marie-Juliette Gréco nasceu a 7 de janeiro de 1927, em Montpellier, no sul de França. Os seus pais, Gérard Gréco, um polícia oriundo da Córsega e Juliette (Lafeychine) Gréco, que era de Bordéus, separaram-se pouco depois do seu nascimento, e ela foi criada pelos avós maternos. Tinha 12 anos quando rompeu a II Guerra, e 13 quando as tropas de Hitler marcharam sobre os Campos Elísios. Tanto a mãe como a sua irmã mais velha, Charlotte, faziam parte da Resistência e foram detidas e deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. Embora tenham sobrevivido, na autobiografia que Juliette publicou em 1983, “Jujube” (seu diminutivo de infância), esta conta também como foi encarcerada durante 10 dias em Fresnes, e como tudo isso a marcou do ponto de vista das suas convicções políticas, aproximando-a do pensamento de escritores e filósofos como Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian e Albert Camus, que viriam a acolhê-la e a tornar-se os seus mestres. E a propósito daquela experiência, recorde-se o que escreveu Sartre, no célebre ensaio “República do Silêncio”: “Aos que tiveram uma actividade clandestina, as circunstâncias da luta traziam uma experiência nova: não combatiam à luz do dia, como soldados; perseguidos na solidão, prisioneiros na solidão, era no abandono, na miséria mais completa, que resistiam às torturas (…) Contudo, no mais profundo dessa solidão, eram os outros, todos os outros, todos os camaradas da resistência, que defendiam; uma só palavra era bastante para causar dez, cem prisões. (…) Esse abandono, essa solidão e esse risco enorme eram os mesmos para todos, para os chefes e para os homens; para os que levavam mensagens de que desconheciam o conteúdo como para os que comandavam toda a resistência, a mesma sanção: a prisão, a deportação, a morte. Não há exército no mundo em que se encontre tal igualdade de riscos para o soldado e para o generalíssimo. E é por isso que a Resistência foi uma verdadeira democracia: tanto para o soldado como para o chefe, o mesmo perigo, a mesma responsabilidade, a mesma absoluta liberdade na disciplina. Assim, na sombra e no sangue, constituiu-se a mais forte das Repúblicas.”

Depois da guerra, ainda na adolescência, Juliette viveu sozinha por um período na capital francesa. E foi seguindo o conselho de uma amiga da família, a actriz Hélène Duc, que começou a frequentar aulas de teatro, enquanto ganhava para o gasto trabalhando como anfitriã e porteira no clube de jazz Le Tabou, em Saint-Germain-des-Prés, um bairro que se tornara o coração da boémia parisiense. Por esses dias, o hábito de usar roupa de homem, nascido da necessidade, sendo as peças que lhe podiam dispensar os amigos que moravam na mesma pensão que ela, esse hábito de usar roupa largueirona, com as mangas, fosse das camisas e casacos, fosse das calças, enroladas, começou a chamar a atenção, a ser um estilo apreciado e que em breve se lançou como tendência.

Parecia uma esfinge longilínea, vestida de preto, cabelo preto, longo e liso, tinha uma franja grossa e não poupava no eyeliner. E se ainda não tinha feito muito como actriz, começou a despertar a atenção de fotógrafos que pressentiam o magnetismo que viria a fazer dela um ícone. Muitos anos mais tarde, Gréco reconheceu que, por esses dias, começou a ser tomada de um certo embaraço: “Estava a tornar-me famosa sem ter feito nada que os justificasse.” Mas foi isso que a aproximou dos artistas e intelectuais, essa fome de conhecimento, a disponibilidade para ouvir, para absorver tudo, e que por si só excita e espicaça aqueles que se dispõem a falar, a contar as suas histórias e partilhar ambições. Assim, quando se decidiu a ver o que podia fazer com a voz, cantando, buscou junto dos amigos sugestões musicais, e logo Jacques Prévert, Joseph Kosma, Raymond Queneau e Sartre apareceram com material, assinando os dois últimos os primeiros êxitos de Juliette Gréco no cabaret Le Booeuf sur le Toît, recentemente reaberto depois da guerra, e esses êxitos foram “Si tu t'imagines” e “La Rue des Blancs-Manteaux”.

Agora temos de deixar a cronologia pormenorizada dos acontecimentos, porque de outro modo o obituário acabaria por impor-nos a escrita de um romance ou novela, e precisamos de rematar a coisa sem nos tornarmos presas da tentação de seguir Juliette através de todas as aventuras e peripécias. Aqui, e para compensar o leitor, apetece citar Leonard Cohen: “Que doce nos sabe o tempo/ quando fica muito tarde// e já não és obrigado a seguir/ o balanço dos quadris dela// pelo longo corredor/ da tua imaginação prestes a desfalecer.”

Basta dizer que é em 1952 que grava o seu primeiro álbum – “Juliette Gréco – Chante Ses Derniers Succès”, e que a carreira como actriz, depois da estreia nos palcos de teatro aos 19 anos, se iniciou no cinema ainda antes de ter começado a cantar, em 1948, ao interpretar uma freira no drama “Les Frères Bouquinquant”, não demoraria a descolar, e teve papéis em quase 30 filmes, a maioria nas décadas de 1950 e 1960. Já no que toca ao lado pessoal, casou-se em 1953 com o actor Philippe Lemaire, de quem se divorciou em 1956, mas que lhe deu a sua única filha, Laurence-Marie Lemaire, que viria a perder em 2016, um desgosto que acabaria por estar na origem de um acidente vascular cerebral. Foi também casada com o actor Michael Piccoli entre 1966 e 1977, e uma década depois casou-se com o pianista e compositor Gérard Jouannest, uma ligação que durou até à morte deste, em 2018. Além de companheiros, os dois trabalharam juntos em concertos e discos, e o golpe da perda Jouannest foi algo de que Gréco já não se refez. Em 2015, aos 87 anos, tinha abandonado os palcos depois de uma última digressão, e na altura disse à RTL o quanto lhe custava despedir-se: "É muito duro, é muito complicado para mim, é muito doloroso: é preciso saber sair em beleza.”

Nos últimos anos, resguardava-se na nostalgia, e não mostrava qualquer embaraço por ser a prisioneira de memórias que adquiriam um encanto quase mítico, mostrando-se algo desapontada com a forma como os jovens pareciam despedir-se das utopias para abraçar ambições pessoais, e denunciava uma cultura cada vez mais prisioneira da efemeridade, do seu génio inconstante, repetindo os mesmos erros, decaindo em vícios. Gréco lamentava a distância entre a juventude e os meios intelectuais, a perda de uma certa magia na boémia que ainda persiste: “As coisas mudaram”, reconhecia numa entrevista em 2015 à “The Montreal Gazette”. “Talvez os jovens tenham ficado reféns do dinheiro.”