por Ana Maria Simões

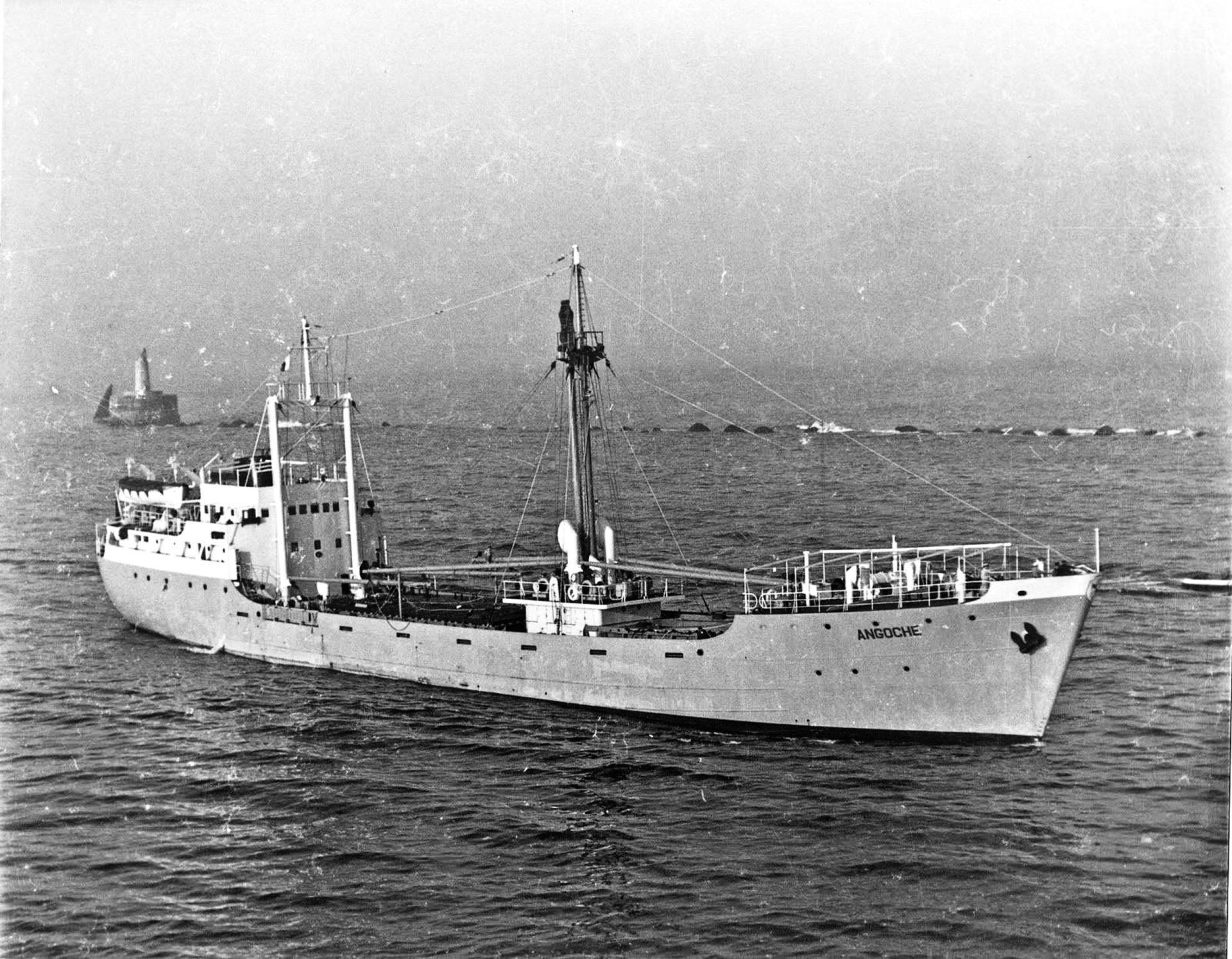

Passados 50 anos, ainda ninguém sabe o que aconteceu à tripulação e ao único passageiro do cargueiro Angoche, da Companhia Nacional de Navegação (CNN), encontrado a arder e à deriva nas águas do Índico, a 30 milhas da costa moçambicana, entre Quelimane e a Beira, e que levava a bordo um importante carregamento de material de guerra, colocado no navio civil, no porto de Nacala, em Moçambique, por elementos da Força Aérea Portuguesa.

Para escapar a um incêndio a bordo – que não terá sido acidental, devido aos vestígios da detonação de duas bombas – os 23 tripulantes e um passageiro ter-se-ão atirado ao mar e foram devorados por tubarões? Parece pouco provável, mas é o que consta de relatório assinado pelo subinspetor da PIDE Casimiro Monteiro, homem de mão do regime e condenado para a posteridade como o assassino material de Humberto Delgado (ver páginas 24 a 27). Foram raptados e posteriormente abatidos em território tanzaniano? É outra possibilidade, documentada por notícias divulgadas por rádios em Brazzaville, Moscovo e Pequim. Mas nem uma nem outra versão podem ser seguramente confirmadas.

O jornalista de investigação Rui Araújo persegue o assunto há pelo menos 15 anos, de forma quase obsessiva, e não arrisca nenhuma resposta às inúmeras perguntas que lhe colocamos e que ele se tem colocado a si mesmo ao longo dos anos.

Paulo Oliveira tinha 11 anos quando vislumbrou o Angoche, rebocado e danificado, ao largo de Lourenço Marques, hoje Maputo, e também ele investiga o assunto há anos – brevemente publicará mais um livro, com cerca de 600 páginas, em que sistematiza o resultado de anos de pesquisas e conversas – e garante que do Angoche não há sobreviventes.

Na versão de Paulo Oliveira, os tripulantes foram atirados ao mar, em voos de morte, por elementos de uma associação que juntou Jorge Jardim e o seu ‘exército privado’, que incluía o Serviço Especial de Informação e Intervenção (SEII), à PIDE e ao subinspetor Casimiro Monteiro. Monteiro, que nos relatórios enviados para Lisboa associou os eventos do Angoche a militares desertores portugueses ligados à ARA, o braço armado do PCP.

E por aqui se vê alguma confusão, várias contradições e um enorme espaço para especulação.

Em 24 de Abril de 1971, o petroleiro Esso Port Dickson, com bandeira do Panamá e capitaneado pelo italiano Aurelio Aquini, encontrou à deriva, nas águas do Índico, o ‘Angoche’. Desgovernado, com fogo a bordo e sem sinais de viva alma – e seriam 24 pessoas, 23 tripulantes e um único passageiro, José Pedro, reformado dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), que apanhou em Nacala a boleia do navio onde houve também lugar para o seu Peugeot 404.

Quando o petroleiro encontrou o cargueiro – e pela lei do mar quando se encontra um navio à deriva e sem tripulação pode ficar-se com ele –, Aquini e os homens sobre o seu comando, depois de inspecionarem o navio fantasma, onde um cão e gato foram deixados para trás, e de terem saqueado o que conseguiram, lançaram um cabo e rebocavam o Angoche para o porto de Durban, na África do Sul, quando foram intercetados pela Marinha Portuguesa. O navio chegou a Lourenço Marques (Maputo) nos primeiros dias de maio, e aí permaneceu, desaparecendo aos poucos, até que foi, finalmente, tragado pelo mar.

Nas águas do Índico, em plena Guerra Fria, cruzavam-se barcos de diversos países. Entre submarinos russos e cargueiros chineses, navegava a Royal Navy, que bloqueava o porto da Beira (no âmbito de sanções à Rodésia de Ian Smith), ou a marinha norte-americana. E foram vários os países que investigaram o que aconteceu com o Angoche. Num emaranhado de informações e motivações pouco claras, nunca foi possível chegar a uma conclusão. A um desfecho. Os corpos dos que iam a bordo perderam-se, não se sabe se no mar ou em terra.

Assim que o cargueiro foi recuperado pelas autoridades portugueses, uma das primeiras pessoas a entrar a bordo foi Casimiro Monteiro, nascido em Goa, subinspetor da PIDE/DGS, especialista em explosivos e uma das figuras mais sinistras da polícia política de Salazar – esteve envolvido na armadilha que conduziu à morte o general Humberto Delgado, em Badajoz, em Fevereiro de 1965 – e a quem Rosa Casaco se referiu como «um facínora» que «matava a torto e a direito».

Casimiro Monteiro, sobre o que viu a bordo do Angoche, produz um primeiro relatório que envia para Lisboa em 6 de maio de 1971. O relatório do subinspetor, que de acordo com Rui Araújo está nos arquivos da PIDE, na Torre do Tombo, diz que a zona da ré (popa), onde viajava a tripulação branca, estava «completamente pulverizada», aí teriam sido colocadas as cargas explosivas detonadas por um temporizador (relógio), enquanto no compartimento da proa, onde viajavam os 13 tripulantes negros, havia apenas vestígios de um abandono ou fuga precipitada, com coletes, roupa, sapatos e tabaco espalhados de forma caótica.

O subinspetor da PIDE escreve num outro relatório que «a sabotagem do Angoche foi realizada por um capitão, desertor em Moçambique», que contou com a colaboração de outros militares portugueses colocados em Nacala, onde o navio aportou de forma não prevista e onde entrou o material bélico com destino a uma base aérea no norte do território. Estes militares estariam ligados à ARA (Acção Revolucionária Armada), o braço armado do Partido Comunista Português. Os explosivos ou os vestígios dos explosivos encontrados seriam idênticos aos utilizados, em março desse mesmo ano, em Tancos, numa ação presumivelmente da ARA contra instalações militares. Esta versão de uma ação desencadeada por militares desertores apoiados por forças estrangeiras hostis ao regime liderado por Marcello Caetano foi aceite pelo próprio, que disso deu conta nas suas habituais Conversas em Família, na RTP.

A polícia política do regime colocava como provável que a recolha do material de guerra e da tripulação tivessem sido feitas por um submarino soviético, que, depois, os terá deixado em Dar-es-Salaam, na Tanzânia. O que aquele país da costa oriental de África desmentiu, não admitindo qualquer participação nos eventos relacionados com o Angoche, quer na ação, quer na receção de pessoas ou armamento.

O jornalista José Solano de Almeida, que na altura vivia em Moçambique e que investigou o caso logo após o 25 de Abril, disse ao Nascer do SOL que a Rádio Brazaville teria anunciado a chegada dos sobreviventes do Angoche a Dar-es-Salaam. A mesma notícia foi replicada por rádios oficiais de Moscovo e de Pequim.

Também acrescentou que havia informações, nunca confirmadas, a partir das investigações da PIDE e partilhadas com a BOSS (Bureau of State Security), a agência de informação do regime de apartheid sul-africano, e a CIO (Central Intelligence Organisation) de Ian Smith, na Rodésia, de que os tripulantes sobreviventes teriam chegado à Tanzânia, teriam sido presos em Nachingwea, a principal base operacional da Frelimo em território tanzaniano, perto da fronteira do Rovuma, e posteriormente executados, em data que nunca foi determinada.

Solano de Almeida entrevistou, em 1975, a mulher de um dos tripulantes, o radiotelegrafista Raúl Tormenta da Silva, que lhe garantiu, naquela altura, que uns meses depois do acidente se cruzou na rua com o cozinheiro do Angoche, Manuel Pereira, que antes de entrar ao serviço no navio mercante tinha trabalhado em casa dos Tormenta da Silva, e que o homem fugiu assim que a viu. Marília Tormenta da Silva contou também que tivera naquele ano de 1975 uma conversa com o dirigente da Frelimo Jorge Rebelo, que se mostrou incomodado com a abordagem e lhe terá respondido: «Minha senhora, o que lhe posso garantir é que eles não estão em território moçambicano».

O jornalista português teve também acesso a uma fotografia, dessa altura, de uma baleeira encalhada numa praia de Porto Amélia (Pemba), o bote salva-vidas tinha escrito Angoche.

Os relatórios da PIDE sobre este assunto também têm sido motivo de alguma especulação. Há quem diga que desapareceram ou que militares afetos ao PCP os teriam levado do prédio da António Maria Cardoso logo após o 25 de Abril. No entanto, Rui Araújo assegurou-nos que os relatórios estão, pelo menos a maior parte, na Torre do Tombo, em Lisboa. O jornalista, que faz parte do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, no acrónimo inglês), considera que há questões essenciais para as quais temos de ter resposta: quem, o quê e porquê.

Perguntamos: quem? É uma resposta de aposta múltipla. Podem ter sido os militares portugueses ligados à extrema-esquerda com a ajuda dos soviéticos ou dos chineses – a versão do regime; ou Jorge Jardim e a sua tropa privada em Moçambique, onde pontificava como operacional Orlando Cristina – e essa é a versão de Paulo Oliveira, que conheceu e trabalhou com Cristina na África do Sul. Rui Araújo descarta a possibilidade de ter sido uma ação da Frelimo por manifesta incapacidade operacional para uma operação com esta relativa complexidade.

Para Paulo Oliveira, o golpe do Angoche foi organizado por Jorge Jardim, «um agente secreto» como lhe chamou José Freire Antunes, e à época mais poderoso do que o governador-geral Arantes e Oliveira ou mesmo que o comandante-chefe das Forças Armadas em Moçambique, Kaúlza de Arriaga, com quem, aliás, rivalizava. Ou seja, e de acordo com Oliveira, o golpe foi desencadeado por forças do regime em Moçambique, com o objetivo de revelarem a vulnerabilidade marítima na região e atraírem a atenção de Washington, e, ao mesmo tempo, conseguirem um reforço dos meios militares, em concreto para a Marinha, no combate contra a Frelimo.

Acerca do quê e do porquê, e para Rui Araújo, a resposta pode estar na carga do navio, que pode não ter sido exatamente aquela que o manifesto de carga reportou. Sendo que os relatórios da PIDE também nunca foram muito claros quanto ao que aconteceu ao armamento e napalm que o navio transportava.

Mas, e ao contrário de Paulo Pinto, Rui Araújo considera que não tem ainda todos os factos para chegar com segurança a uma conclusão sobre o que aconteceu na noite de 23 para 24 de abril de 1971 a bordo do Angoche, e nesse dia ou num tempo posterior à tripulação.

O jornalista seguiu uma pista que o levou a Dar-es-Salaam e à detenção em território tanzaniano da tripulação do Angoche. E a partir daí, o que aconteceu? Continua a ser uma pergunta sem resposta passados 50 anos. Para Paulo Oliveira os tripulantes do Angoche foram levados para terra e depois, à vez, em voos de morte, foram lançados ao mar para serem comidos pelos tubarões. Para Rui Araújo e Solano de Almeida essa possibilidade é fantasiosa.

Rui Araújo, depois de ter falado com diversos serviços de informação, desde britânicos a sul-africanos, passando por ter tido acesso a relatórios, ainda que rasurados, da CIA ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, a que se acrescentam relatórios dos serviços de informação israelita ou da antiga DINFO (os serviços de informação militares portugueses), tem para ele que tudo se resume a uma mão cheia de informação mas ainda assim insuficiente para dar respostas seguras às questões que se colocam: quem, o quê e porquê, e, dessa forma, também perceber o que aconteceu à tripulação do Angoche, que fim foi o deles, o que lhes aconteceu entre Nacala e Porto Amélia (Pemba), onde nunca chegaram.

Durante anos, antes e depois do 25 de Abril, muitos foram os que quiseram saber o que se passou com a tripulação do Angoche, que tentaram saber o que se passou com os seus, como foi o caso de Ana Maria Bernardino, a mulher do último comandante do Angoche, Adolfo Manuel Bernardino.

Foram feitas algumas comissões de inquérito no pós 25 de Abril, outros casos foram relacionados com o Angoche, mas, no essencial, quanto ao que aconteceu a bordo e à tripulação, continua a nada se saber.