Depois de um eletrizante início de carreira, com diversos discos e concertos de uma ponta a outra de Portugal e pela Europa fora, a banda das Caldas da Rainha, Cave Story, cinco anos depois, regressa aos lançamentos com Wide Wall, Tree Tall.

Com um eclético conjunto de canções, os Cave Story refletem sobre o que é a sua identidade, jovens adultos nascidos e criados numa pequena cidade na periferia de Lisboa, enquanto continuam a expandir o seu vocabulário musical, estendendo-se para além do post-punk com novas sensibilidades e texturas.

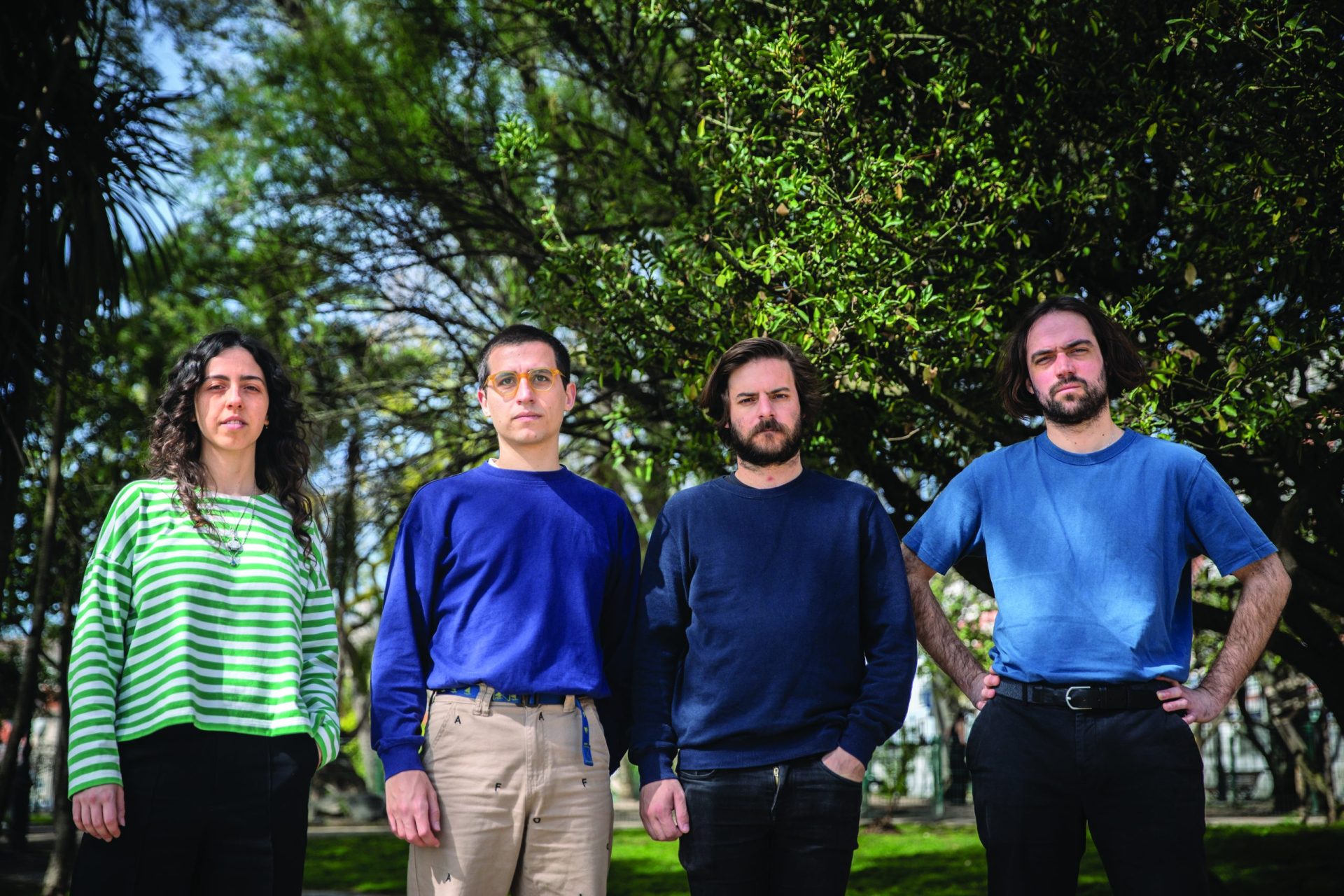

O i reuniu-se com o grupo, no Jardim Botto Machado, em Lisboa, para falar sobre como este intervalo entre discos ajudou criativamente o grupo, sobre como uma peça de arte do artista britânico Peter Hutchinson inspirou uma das músicas e para ouvir histórias sobre as digressões europeias do grupo.

Houve um grande espaço de tempo entre o vosso último disco, Punk Academics (2018), e, agora, o vosso novo disco, Wide Wall, Tree Tall. Que razão justifica este intervalo de tempo tão longo?

Gonçalo Formiga: Houve um intervalo de cinco anos, onde lançámos um EP pelo meio, The Town (2021), e ainda tivemos de enfrentar uma pandemia. Ou seja, dois desses anos nem sequer contam (risos). Além disso, fomos obrigados a restruturar a banda. Tivemos de tomar decisões na nossa vida pessoal, por exemplo, o nosso antigo baixista, Pedro Zina, mudou-se para a Dinamarca para fazer outras coisas com a sua vida. Isto obrigou-nos a encontrarmo-nos e a perceber como é a banda iria passar a funcionar.

Sente que esse processo já está concluído?

Zé Maldito: É algo que ainda vai acontecendo.

GF: Este disco vai ajudar a essa evolução. É uma tentativa de nos encontrarmos e de nos afirmarmos enquanto ali que somos: músicos. Queremos mostrar que, independentemente, da pandemia e de tudo aquilo que possa acontecer na nossa vida, esta é a nossa identidade. É aquilo que nós somos e aquilo que vamos continuar a fazer, quer seja fácil ou difícil e, a maior parte das vezes, é muito difícil.

Depois de tantos anos com a mesma formação, como é que uma banda se adapta a uma nova química e forma de funcionar?

GF: É um trabalho contínuo. Termos mais concertos ajuda. É muito difícil criar esta química e relação porque esta é inerente ao nosso calendário, ao facto de estarmos sempre a ensaiar ou a fazer concertos. Quando passamos muito tempo juntos isso acaba por se refletir no nosso processo criativo, na nossa energia e na facilidade com que conseguimos criar uma linguagem quando estamos a tocar juntos. Conscientemente, percebemos isto e trabalhamos ao máximo para conseguirmos ensaiar e ter o maior número de concertos possível. Tivemos a oportunidade de fazermos uma residência em Chaves, no final do ano passado, que foi importante para estarmos mais próximos e percebermos a linguagem uns dos outros.

É quase como no futebol e no desporto. Por mais treinos que uma equipa faça, a verdadeira química desenvolve-se nos jogos oficiais.

GF: Sim, é parecido. Não basta fazer uma equipa de estrelas (risos). É preciso ir aos treinos, estudar as táticas e um plano para as coisas funcionarem. Temos consciência que para ser músico é preciso trabalhar muito e que é complicado. Temos consciência disso desde que decidimos que queríamos ser músicos e que isto era algo mesmo importante para nós e que não é apenas um hobby. Mas foi também algo que tivemos de aprender, não é propriamente um ofício onde exista um curso que explique todas estas dinâmicas. Não é um trabalho simples, temos de praticar com o nosso instrumento musical, temos de saber sobre o que é que queremos escrever…

ZM: É completamente diferente de um trabalho numa empresa, onde existem trabalhos e departamentos muito específicos. Até podes tratar uma banda dessa forma, mas não é assim que funciona. Existe uma dinâmica completamente diferente.

Apesar de existirem bandas que funcionam quase como fábricas.

GF: Depende do caso. Há bandas que funcionam como fábricas no sentido de conseguirem produzir muito material e, nesse caso, admiro muito o seu trabalho. Quando é o caso de existir um trabalho por secção, onde cada um faz aquilo que lhes compete, aí é algo que torço mais o nariz.

ZM: Mas Cave Story não é uma fábrica.

GF: Sim, os Cave Story não funcionam como uma fábrica ou uma empresa, funciona como algo que criámos. Admiro aqueles projetos que conseguem lançar muito material, mas também acredito que existe música que precisa de tempo e de respirar para fazer sentido.

Isto faz-me lembrar o documentário Some Kind Of Monster (2004) sobre os Metallica, onde é possível ver o processo criativo do grupo e é revelado que cada membro da banda trabalha em separado e apenas na função que lhes compete, sem qualquer tipo de discussão ou debate.

ZM: É um processo colaborativo, mas sem a parte da colaboração.

Ricardo Mendes: Eles até falam sobre ter sido uma das primeiras vezes em que estiveram todos juntos a ensaiar numa sala. Isso surpreendeu-me muito, especialmente, numa banda que existia, naquela altura, há 30 anos. Cada um levava as suas ideias e acabava por aí.

Bia Diniz: Do nosso ponto de vista, é algo bastante estranho, mas é algo que resulta.

RM: São métodos de trabalho, acho que não faz sentido estarmos a julgar.

E como é o vosso método no estúdio? Gravam ao vivo e com todos os membros ao mesmo tempo?

RM: Isso já aconteceu, mas diria que já gravámos de todas as formas.

ZM: Nós fazemos a produção praticamente toda dos nossos discos, principalmente o Gonçalo, e, por causa disso, temos a sorte, ou o azar, de estarmos sempre a procurar pormenores para melhorar.

GF: No caso deste disco, o que até pode ter contribuído para o atraso do seu lançamento, foi a sensação de que as músicas não estavam ensaiadas, uma vez que elas iam surgindo de uma ideia partilhada e não tínhamos a possibilidade de tocarmos todos juntos, isto porque aconteceu durante a pandemia. Por isso, tínhamos a sensação de que as músicas não estavam terminadas enquanto não as tocássemos todos juntos. Felizmente, conseguimos juntar-nos para tocar o disco, terminarmos este processo e ficarmos satisfeitos com o resultado.

Voltando ao intervalo temporal entre os vossos dois discos. O Punk Academics depois de ser lançado foi muito elogiado pela crítica, surgindo em diversas listas de melhores discos do ano, não ficaram preocupados que, devido a este longo tempo entre álbuns, caíssem um pouco no esquecimento?

GF: Isso é sempre uma preocupação. Agora, as coisas funcionam de uma forma muito rápida. Acabas de lançar um disco e já te estão a perguntar quando é que será o próximo. Fazer música dá muito trabalho e custa muito aos artistas porque é bastante cansativo mentalmente. Lançar e expor algo que criaste é um processo difícil. Por nós, estávamos sempre a editar trabalhos novos e até acabávamos por confundir um bocado a crítica (risos), mas não estamos muito preocupados com isso. Se o objetivo do disco e a sua principal questão é afirmamos a nossa identidade, se alguém não gostar daquilo que nós somos… paciência (risos). Aquilo que somos está presente nas nossas músicas e faz parte das afirmações que pretendemos fazer.

Mas infelizmente é cada vez mais assim que funciona a indústria da música, é preciso estar constantemente a lançar trabalhos novos para estarmos sempre presentes numa discussão mediática.

RM: É verdade, nós gostávamos de lançar álbuns novos mais regularmente, mas, voltando à ideia da fábrica, nós não estamos aqui para produzir em massa.

BD: A ideia de lançar um disco novo todos os anos, ainda que seja algo prazeroso, é um processo muito difícil e muito longo. A meu ver, quando estamos a fazer um disco, também queremos aproveitar os frutos deste trabalho, queremos tocá-lo ao vivo e, além disso, precisamos também de tempo para fazer o próximo disco.

ZM: Estes lançamentos também precisam de tempo para crescer e para as pessoas o encontrarem. Existe muita música que não é imediata e que apenas entra na vida das pessoas quando lhes faz mais sentido.

Ao ouvir este disco, sinto que é fácil distingui-lo dos vossos trabalhos anteriores, especialmente pela inclusão de sintetizadores e teclados nas composições e de canções menos imediatas. Isto aconteceu pelo facto de os membros da banda estarem mais maduros ou pelas mudanças de membros na banda?

GF: Não sei se é por nos sentirmos mais experientes, mas sinto que esse resultado se deve ao facto de ter existido mais tempo para preparar o Wide Wall, Tree Tall. Foi um disco onde também trabalhámos de uma maneira diferente. Como neste não foi possível tocarmos todos ao mesmo tempo, houve uma maior atenção ao detalhe. Enquanto o Punk Academics é um disco mais imediato, este disco funciona mais como um puzzle, onde houve mais tempo para perceber que partes é que funcionavam e as que não, eram peças que acabavam por ser retiradas. Gostamos de um certo minimalismo nas composições. Prefiro ter uma secção de guitarra muito simples, mas que tenha um som bastante específico, do que uma parte de guitarra complicada onde, a certo ponto, já nem sei o que fazer com isso (risos). Temos músicas que são mais interessantes sonicamente do que em termos de arranjo ou de técnica. Tivemos bastante tempo no estúdio para explorar e experimentar os sons que melhor vestiam as músicas.

A crítica já vos comparou a diversas bandas, mas aquela que me faz mais sentido são os Feelies, porque existe um certo paralelismo na forma como ambas as bandas gostam de escolher uma linha de guitarra que soa bem e tem umas texturas interessantes e exploram-na ao longo da duração da música.

GF: É uma banda que é uma referência para nós. Uma música como a Southern Hype, que lançámos no nosso primeiro EP, Spider Tracks (2015), vive muito da influência dos Feelies e do seu disco Crazy Rhythms (1980).

ZM: É uma ótica comparação, porque, para nós, é uma referência transversal.

GF: Este disco não tem músicas que sejam tão expansivas como as músicas dos Feelies. Fizemos canções mais curtas, tem refrães mais simples e versos mais curtos, mas é uma boa referência.

Identifico-me bastante com esta vossa forma de tocar. Faz-me lembrar uma citação de alguém que diz que dentro de cada música dos Metallica existem cinco músicas diferentes e interessantes.

ZM: É uma espécie de economia. Temos uma ideia sólida por isso não vamos colocá-la em palitos.

GF: Chegou a haver ocasiões onde tínhamos duas músicas e acabámos por dividi-las em duas porque pensámos que existia mais que uma ideia que podia funcionar só por si. Gosto desse exercício. Normalmente, quando existe um motivo interessante numa canção gosto de agarrar nele e tentar explorar o melhor possível essa ideia. Muitas vezes tentar criar secções diferentes dentro de uma música é o mais complicado porque vai contra os nossos instintos.

Sinto que cada música representa emoções bastante específicas e algo que está muito presente é a sensação da nostalgia, por exemplo, na música Ice Sandwich. O que é que despertou este sentimento?

GF: A nostalgia é algo que está muito presente no panorama atual do mundo. Tudo é nostalgia. Os filmes estão repletos deste sentimento, tanto que grande parte do que se encontra no cinema são remakes de filmes antigos. Pode ter sido isso que nos contagiou essa sensação, porque, para nós, em particular, não foi isso que quisemos impregnar no disco. Não foi uma decisão propositada, mas reconheço que pode ser algo que transparece em algumas músicas, nomeadamente a Ice Sandwich. Existem várias músicas neste disco que falam sobre mudanças e sobre como determinadas coisas na nossa vida não vão voltar a ser como antigamente e como é que temos lidado com estas mudanças.

O que é uma Ice Sandwich?

GF: É uma peça de um artista inglês, Peter Hutchinson, que, basicamente, fez uma sandes com blocos de madeira e blocos de gelo que ele tirava da taça de beber água do seu gato, que congelava sempre que ele a deixava na rua. Descobri-a numa fotografia num livro, Thrown Rope, que estava a ler.

Porque é que essa peça em específico o inspirou?

GF: Estava a experimentar várias formas de compor enquanto estava a ler esse livro do John Hutchinson que explora muito a teoria de aleatoriedade do John Cage. O nome Thrown Rope surge porque o artista atirava uma corda para o seu quintal e plantava flores onde esta caia. Essa ideia de aleatoriedade deu-me experimentar e tentei gerar música de forma aleatória com uns teclados. Quando estávamos a escrever esta música lembrei-me da peça e decidi dar-lhe o seu nome, o que me ajudou e inspirou durante a sua criação.

Entre as músicas de Wide Wall, Tree Tall existe ainda Aching For a Rebel. Quem é este rebelde por quem estão a sofrer?

GF: Este é um daqueles casos em que a música é bastante pessoal e depois temos dificuldades em falar sobre elas (risos). Mas tem a ver com uma relação, que está presente na última frase do refrão, com uma figura paternal. Neste caso, o rebelde não é uma pessoa em particular, mas sim a ideia de rebeldia e de separação de uma figura paternal.

Acham que este é um disco rebelde? Na primeira faixa, Sing Something For Us Now, existe uma parte da canção onde diz “Go to Hell” duas vezes.

GF: Não quisemos ter medo neste álbum e escrevemos canções destemidos. Não ter medo de colocar texturas que pudessem causar estranheza nas pessoas. Tentámo-nos distanciar daquilo que as pessoas poderiam achar.

ZM: É também um disco muito mais pessoal na maneia como foi feito.

GF: Acho que o Wide Wall, Tree Tall é como o The Town, que lançámos como se fosse um disco de Natal, que é um bocado mais calmo e que foge um bocado ao Punk Academics. Talvez algumas pessoas que gostavam desse disco podem estranhar não haver o mesmo nível de energia, mas, para nós, foi um processo muito natural e o que fazia mais sentido. Gosto da ideia de que este é um disco sem medo, mas não sei é rebelde ou não.

Agora, que estão prestes a lançar o disco, quais são os planos da banda para o apresentar?

GF: Vamos tocar 14 e 15 de abril, em Aveiro, Guimarães e Porto, sim, são três concertos em dois dias (risos) e depois vamos apresentar o disco no dia 18 de maio no B.Leza.

E estão a planear voltar a fazer uma tour europeia?

GF: Estamos a planear fazer no final deste ano. É algo que queremos muito fazer, é uma experiência muito interessante e que nos faz crescer bastante como músicos.

Poder fazer uma tour europeia é algo que deve ser muito entusiasmante, mas não é também muito cansativa e desgastante?

ZM: No final, quando chegamos a casa, estamos completamente estafados, mas, enquanto estamos na rua nem pensamos nisso, estamos completamente movidos pela adrenalina.

RM: E, ao final de um tempo, acabas por te habituar a este ritmo e à rotina. Começas cheio de energia, depois acabas por ficar um bocado cansado e acabas por manter esse ritmo até ao final da tour.

GF: O melhor desta experiência é que tudo aquilo que estás a fazer é para ir tocar. Além disso, a tua vida fica muito mais interessante do que quando estás apenas a viver a tua rotina porque acabas por conhecer as maiores personagens quando estás na estrada. Parece que estás num filme.

Qual é a vossa melhor memória de um concerto que tenham dado no estrangeiro?

ZM: Houve uma vez que tocámos em Viareggio, em Itália, numa parte que parecia uma zona industrial. Chegámos na noite antes do nosso concerto e estava lá a atuar uma banda inglesa chamada Holy Pinto.

GF: Estivemos todos juntos, fomos beber umas cervejas e no fim voltámos para a mesma casa, porque foi o sítio que arranjaram para irmos dormir. Na manhã seguinte despedimo-nos porque eles iam ter um concerto em Roma. Nisto, o Zina, que estava a lavar os dentes, foi à janela despedir-se deles e vê o carro dos Holy Pinto a seguir em frente e a cair numa valeta (risos).

ZM: Passado uns tempos, apareceu um vizinho que, ao ver aquele cenário, foi buscar um trator e, sem dizer nada, tirou o carro da valeta. Nem perguntou se era preciso ajuda, já devia ser algo normal que acontecia ali. Depois disso, foi voltar para o seu trabalho.

GF: Tenho ideia de o senhor estar a ver o carro a cair e nem reagir. Apenas aceitou.

RM: Mais tarde, quando estávamos a fazer o soundcheck, os Holy Pinto apareceram no sítio onde íamos fazer o concerto. Não conseguiram arranjar o carro e, por isso, não chegaram a tempo ao espetáculo deles. Acabaram por nos pedir para tocarem connosco e acabaram por atuar as nossas bandas nesse dia.