Quando se morre são os outros que, por uma espécie de pudor, nos fecham os olhos. É na carne que nos foi dada que nalgum momento a morte se inscreve, e, depois disso aguardamos. Tantas noites ao senti-lo como se chocalhasse cá dentro, entre o dormir e o medo, o nosso fim diz-nos que ainda não chegou a hora. É sobre essa sensação do tempo que falta que alguns dos autores maiores escrevem. Depois disso vir claramente à consciência, só temos sonhos quebrados, sentimos a nossa própria vida como um resto, as sobras do infinito. Só nos resta amadurecer a própria morte.

Até ali sabíamos tudo, depois o vazio já só se contém face a imoderadas doses de fé. E a fé é também uma covardia, esse incontido receio do tempo que passa. No mundo dele a fé chega a ser o pior dos pecados contra a vida, na medida em que tantos se servem dela para se esconder dessa coisa inevitável, desse vazio que deve antes ser apreciado pelo efeito de contraste, pelo interesse desmesurado que nos faz olhar de novo o real à nossa volta, absorver tudo, e as trevas também, apreciando a magnífica tensão dos elementos que o compõem.

Os acontecimentos parecem ter vindo a desviar dos livros, dos livros de quase todos menos dos dele. Até o seu nome provoca em quem o leu esse estranho efeito, se pronunciado isoladamente, de nos remeter para uma percepção aguda do desastre, sem que seja de esperar algum tipo de justificação. A vida é sobre a dor, só depois vem o resto. Como se o verdadeiro carácter de um homem só pudesse ser cultivado através dela, das experiências de sofrimentos que, sendo ultrapassadas, deixam em nós esses traços definitivos. Antes disso, tudo o que temos é essa forma de inocência que faz de nós seres alheados, perdidos entre a tímida substância dos nossos devaneios.

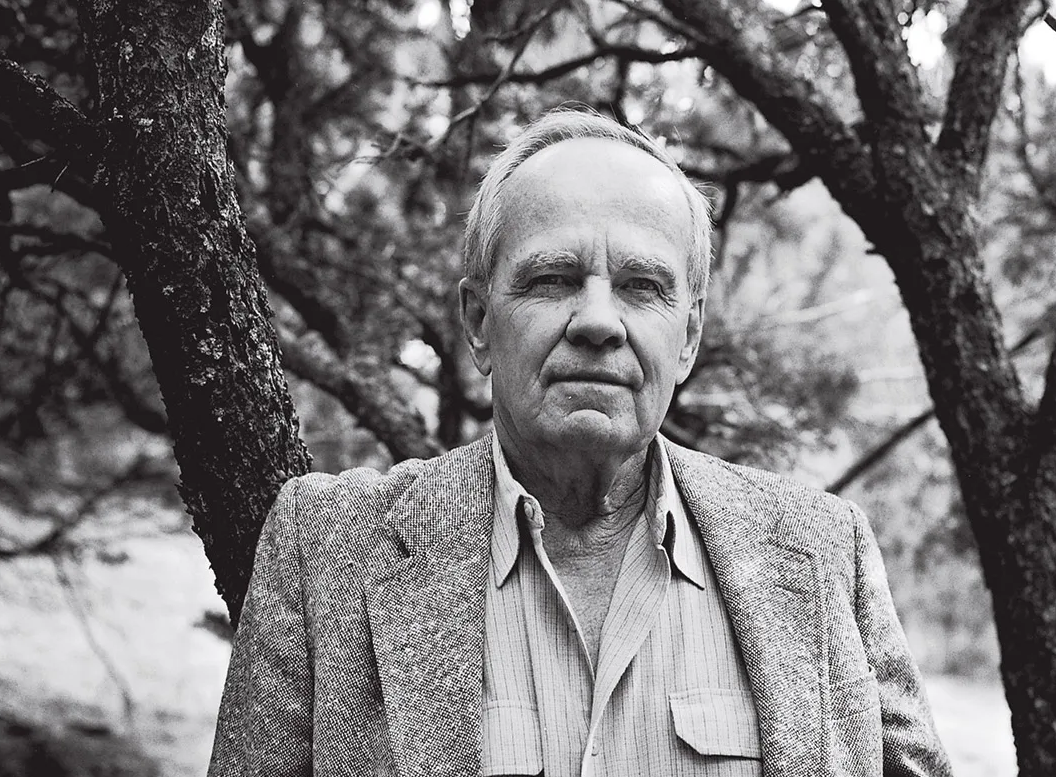

O tempo é uma cura e, por fim, um veneno. E a escrita de Cormac McCarthy parece-se com isto. Como se o tempo tivesse uma voz e ela se fizesse ouvir num único ponto da Terra. Ele é o autor do medo, desse rito de passagem que vem calibrar os nossos instintos. Por isso, há nos seus romances essa iniciação à crueldade e ao terror, para que nos desenvencilhemos enfim das nossas tentações ingénuas, precipitando-nos na vida das trevas que, como nos diz uma das epígrafes que escolheu para “Meridiano de Sangue”, não está mergulhada na amargura ou perdida nos meandros da tristeza. A tristeza logo passa e dá lugar a outra coisa. A convivência com a morte e o morrer é que são decisivas, pois é a essa luz que tudo o que antes parecia escuro vê os seus contornos recortarem-se através da luz que emana do ponto mais íntimo de cada um de nós.

A vida das trevas é uma educação, um reflexo amadurecido dos gestos que antes fazíamos de forma precipitada, como se não lhes pudéssemos resistir. Por isso, as personagens de McCarthy não são mais do que o reflexo dos nossos medos e de tudo o que não ousamos fazer sem remorsos. De algum modo, nas histórias que nos relata, vamos percebendo como é que os homens conseguem sobreviver frente a frente com os seus ódios, os seus caprichos e a semelhança que carregam com os deuses absurdos de tão irascíveis como nos lembramos deles, não destas religiões consoladoras de que nos servimos agora, mas das antigas mitologias.

Tantas vezes limita-se a descrever o que sucede, como se não houvesse outra moral senão o fim que as coisas levam. Não nos ilude com qualquer noção de equilíbrio ou de justiça, mas vinca como cada homem resiste enquanto pode. Já a vida não se ajusta às ideias que dela fazemos, é irrefreável, e se tivesse algum sentimento em relação à perspectiva que temos dela, seria o desdém. Veja-se esta troca de impressões entre um velho e o rapaz que, mais do que protagonista, é a testemunha da acção no romance acima nomeado:

“Deus criou este mundo, mas não o criou a contento de toda a gente, pois não?

Não me parece que ele tenha pensado muito em mim.

Pois, disse o velho. Mas diz-me cá em qué que as ideias dum homem o ajudam. Que mundo viu ele que lhe agradasse mais do que este aqui?

Consigo pensar em lugares melhores e maneiras melhores de viver.

E consegues fazê-las existir?

Não.

Não. É um mistério. Um homem vê-se em palpos de aranha pra sondar a própria mente, porque só tem a própria mente prà sondar. Pode sondar o próprio coração, mas não quer. E faz muito bem, que o melhor é não olhar muito prò que se passa ali dentro. Não é o coração de uma pessoa que trilha o caminho que Deus lhe traçou. Encontra-se ruindade na mais mesquinha das criaturas, mas quando Deus criou o homem tinha o diabo à ilharga. Uma criatura que consegue fazer tudo. Construir uma máquina. E uma máquina para construir essa máquina. E espalhar ruindade capaz de medrar durante mil anos, sem precisar de que a alimentem.”

Como bem se vê, Deus ou o diabo são variações no arranjo dos detalhes. Retratando uma América impiedosa e que assinala o contraste das suas paisagens bucólicas de planuras infindáveis que afinam uma forma de demência que se exprime por actos de violência absurda, McCarthy capturou como poucos a selvagem desolação dos territórios do Sudoeste norte-americano e da América Central numa prosa umas vezes austera outras um tanto espalhafatosa, dando corda ao ornato estilístico antes de o estrangular, mantendo sempre uma certa reverência por aspectos religiosos e arcaicos.

Na elogiosa crítica que fez do livro “A Estrada”, em 2005, na The New Yorker, James Wood mostrou-se de tal modo impressionado com McCarthy que reconheceu que se tratava de um escritor colossalmente dotado, alguém que “se deleita em dar corpo a uma retórica histriónica que opera variações ventríloquas enredando brilhantemente a Bíblia do Rei Jaime, a tragédia shakespeariana e jacobina, Melville, Conrad e Faulkner”.

Aquela voz ganha o sabor do tempo na forma como absorve elementos algo antagónicos de eras remotas, sem deixar de conter em si um balanço que permite contemplar o que se seguirá, e nisto assume por vezes um tom quase profético, num registo sempre firme e inquietante, com a sua cadência e a atenção a sugerir correspondências mais vastas, numa percepção de ordem cosmológica. Na revista The Atlantic, o crítico Graeme Wood refere como “a dicção contribuía para este efeito, uma vez que as palavras eram aparentemente tão antigas e insubstituíveis que era como se ele as tivesse escavado de algum leito de rio pré-histórico, onde foram depositadas como fósseis dos primeiros dias da fala humana”.

Agora que o escritor morreu, a pouco mais de um mês de completar 90 anos, fala-se na perda de um dos últimos grandes romancistas norte-americanos, sendo que Harold Bloom, com a sua maníaca propensão para fazer listas, o colocou num pódio a par de Philip Roth, Don DeLillo e Thoman Pynchon, considerando “Meridiano de Sangue” o melhor livro que fora escrito desde “Na Minha Morte”, de Faulkner. Trata-se de um livro que inverte os típicos caracteres do Western, essa epopeia americana que tem lugar nos imensos e inóspitos espaços abertos, muitas vezes junto à fronteira, onde a letra da lei tende a ficar esborratada, impondo-se geralmente um confronto entre o bem e o mal que inspira os ideais de justiça e heroísmo.

Mas McCarthy rejeita e quase faz troça dessa construção algo patética e que estaria na base de um certo mito da identidade americana, preferindo expor a repelente violência da vida, dar carta-branca às suas personagens para levarem ao limite o seu gozo de recriação diabólica, e é nas páginas deste romance que chegamos a perceber o que está por trás da brutal prepotência dos mais fortes, essa força cega da paixão indiferente a todo o sentimento de humanidade, essa outra forma de lealdade que respeita a absoluta imoralidade da vida, que despreza essa linha que se tenta traçar de forma ignara entre o bem e o mal, preferindo resgatar aquela imparcialidade épica que, se hoje para a maioria dos leitores chega a ser apavorante, como frisa Claudio Magris, é a marca do grande narrador.

No fundo, e num evidente contraste com os autores que integram aquele elenco referido por Bloom, McCarthy não se comove demasiado com essa decifração dos elementos específicos desta época, mas preferiu retomar um fôlego mais aberto, assumir uma voz intemporal de forma a deter uma perspectiva sobre os infernos e os abismos sem se sentir ameaçado ou sorvido no seu redemoinho. Na sua busca de uma objectividade terrífica, o que parece entender é que o homem não chega a estar ao nível da sua própria condição se não for capaz de aceitar os aspectos mais desagradáveis da existência sem por eles ficar ferido e, por fim, embotado, da mesma forma como procura os aspectos mais leves e reparadores.

Tudo aquilo que entende como crueldade e injustiça, esse emaranhado de pulsões degradantes, aridez, a infâmia e o sofrimento mais atroz são elementos na densidade das trevas, e um escritor verdadeiramente comprometido com a narração tem a obrigação de os acolher no seu reportório. No fim, onde se consegue discernir algum sentido dessa tensão vitalista que não opera por meio de distinções maniqueístas é na trama dos detalhes, e é nesse nível que McCarthy se mostrou um narrador prodigioso.

Na sua devoção pelo detalhe, aquela prosa mostra-se sobretudo um regime analítico exímio na forma como descreve as cenas mais frenéticas de horror com uma calma que dispensa até a caixa de ferramentas da pontuação. Com períodos que nunca são muito longos, recusando-se a assinalar os diálogos com aspas ou apóstrofes, na sua mancha de texto a vírgula apenas surge salpicada, e o ponto final dá conta do resto.

De algum modo, a sobriedade estilística, a paciência e o rigor das suas qualidades de observador, dispondo apenas os elementos essenciais na página, são indicativos de uma disciplina fenomenal, que tem um paralelo com a forma como escolheu viver uma existência quase ascética, recusando a atenção mediática, preferindo sujeitar-se a privações de toda a ordem, a ponto de a sua segunda mulher, a cantora de pop inglesa Anne DeLisle, com quem se casou em 1966 e que viveu com ele quase oito anos num estábulo de gado leiteiro nos arredores de Knoxville, ter contado como viviam numa absoluta condição de pobreza, e como, numa altura em que até o banho tomavam num lago, se “alguém lhe telefonava e oferecia 2.000 dólares para que fosse falar sobre os livros dele nalguma universidade, ele dizia-lhes que tudo o que podia dizer já estava na página. Então, comíamos feijão durante mais uma semana”.

Ja na curiosa entrevista que deu a Oprah em 2007, em que parecia querer afundar-se no sofá e desaparecer, falando como um miúdo chamado ao gabinete do reitor e sujeito a um interrogatório, explicou como sempre fez de tudo para evitar ter um trabalho, sabendo que isso acabaria por dar cabo da sua disposição para ir até ao limite das suas forças na investigação de uma expressão mais funda da existência.

“A verdade sobre o mundo, disse ele, é que tudo é possível. Se não te tivesses apercebido à nascença dessangrando-o da sua estranheza ele apareceria diante de ti tal como é, um truque espantoso numa mesa de operações, um sonho febril, um transe povoado por quimeras sem semelhança com mais nada nem precedentes, um circo itinerante, um espectáculo debaixo de tendas que fosse migrando e cujo derradeiro destino depois de tantas performances nesses lamacentos cus de judas seria algo de indescritível e calamitoso para lá do que se pode conceber.

O universo não é uma coisa estreita e a ordem que contém não está constrangida em nenhuma das suas latitudes nem na sua capacidade de repetir o que já existe num lugar em qualquer outra parte.. Mesmo neste mundo são mais as coisas que existem para lá da nossa consciência do que aquelas que esta contém e a ordem na criação que tu consegues discernir é apenas aquela a que tu vais dando corda, como um fio que deixas num labirinto, para não te perderes lá dentro. A existência tem a sua própria ordem e uma que nenhuma mente consegue abarcar, sendo a mente não mais que um facto entre tantos outros.”