O romance A Casa e o Mundo, publicado três anos após Tagore ter sido galardoado com o Nobel, impôs-se como uma obra crucial da moderna literatura indiana, sendo um grande triunfo para o autor então mais reconhecido como poeta, tratando-se de um drama familiar que se cruza com os primeiros movimentos de insurreição contra a governação colonial britânica.

Talvez tenhamos de nos resignar quanto à dificuldade em encontrar as origens do romance, cuja datação parece variar de acordo com a precisão da lente usada. Se havemos de recuar à Odisseia, que nem era em prosa, ou ater-nos à versão burguesa de capital britânico, iniciada com o romance epistolar por Richardson em Pamela, ou com o bem menos narcótico Robinson Crusoe, ou mesmo parar a meio, nas histórias que na idade média narravam a vida dos santos cristãos, é decisão que deixamos aos especialistas. Não precisamos, felizmente, de avançar argumentos quanto a isso, porque o assunto desta incursão não são as raízes temporais da arte maior, mas o terreno geográfico de onde parte. Ninguém duvidará da resposta a esta questão: Europa. O romance, como outras armas de dois gumes, é uma invenção europeia. Para o bem e para o mal, para avanços existenciais ou anestésico cultural, foi na Europa que se inventou o género e de onde este se exportou para o mundo. Há literaturas que parecem extensões imediatas deste território, como a norte-americana e a da América Latina. São sítios onde a expressão literária nativa, como outras, foi varrida pela invasão colonial, até porque muitos povos não tinham versão escrita da sua memória. Mas o que pensar de países com tradições literárias milenares ou cronologias por completo afastadas dos modelos europeus? Os países africanos que têm como língua de colonização o inglês (para dar um exemplo que não comece já no oriente), parecem ter adquirido com especial acuidade o género, mesmo quando se trata de mostrar mundos que são particulares à existência pré-colonial. Sobrevoemos, só por segundos, Things fall apart, (Quando tudo se desmorona, na esgotada edição portuguesa), primeiro romance do nigeriano Chinua Achebe, de 1958, em que se descreve o estado de consciência de um orgulhoso líder tribal, Okonkwo, perante decisões que se prendem com a delicada rede de deveres e prenúncios religiosos ligados à história da comunidade que lidera e o súbito contacto disto com a colonização britânica. O espaço é o da oralidade, da tradição e lenda, prévias a qualquer contacto com a cultura europeia. A história parte por isso de um território mental onde o romance e a escrita nunca existiram, obrigando o exercício narrativo a fazer uso de artifícios estranhos à natureza do que é descrito: de um modo inesperadamente eficaz, sem nenhum esforço aparente para traduzir a mentalidade que desenha para caracteres europeus, Chinua Achebe recorre à língua e ao género inventados pelo colonizador para contar o espanto aterrado e triste com que o universo isolado dos autóctones acolhe o modo de vida que os ocupa e acabará por destruir – substituindo a cultura que herdaram por essa que, por sua vez, dará ao autor acesso ao modo de expressar a perda.

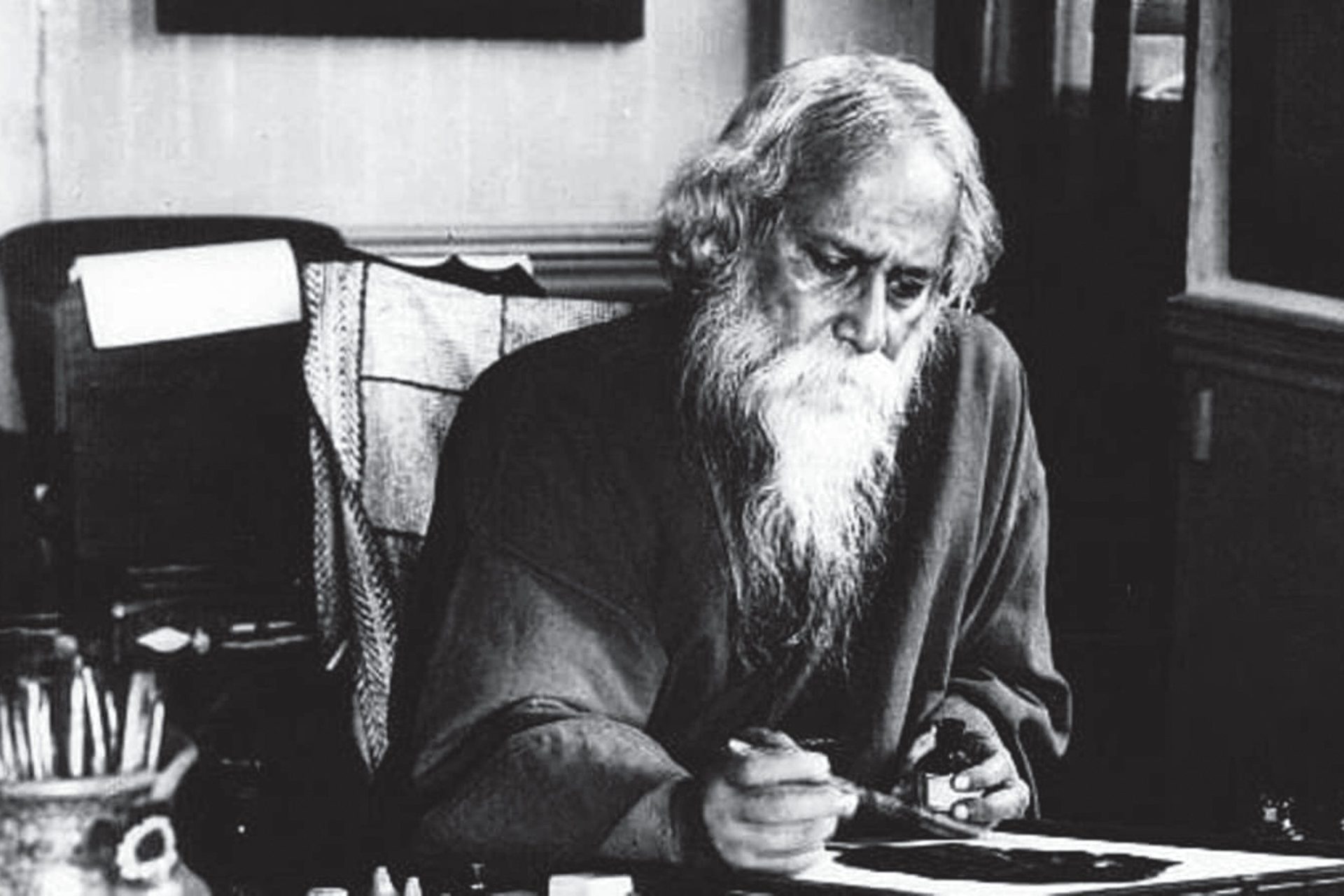

A plasticidade e a atração desta invenção europeia são visíveis também neste livro do indiano bengali Rabindranath Tagore, que agora vemos reeditado em Portugal. Tanto mais clara, a vénia, quanto o autor talvez nem precisasse de recorrer a ela, já que era, à altura da sua publicação, amplamente reconhecido dentro da tradição poética indiana, que até já lhe valera o Nobel. Talvez porque se adaptasse melhor à música ocidental, este A casa e o mundo é uma das obras mais conhecida do autor. Publicado originalmente em 1916, seria traduzido em mais de 60 línguas (a primeira edição em Portugal data dos anos quarenta), constituindo um dos pilares de uma obra que haveria de elevar o autor a representante da cultura indiana no mundo e ativista político de peso. A mesura da tradição bengali ao género britânico comporta benefícios, mas também riscos, manifestados nas alegrias e claudicações estilísticas da obra. Centrado na história recente da Índia (o tempo da história é o das convulsões do movimento Swadeshi, que no início do século passado reclamava o isolamento comercial de Bengala face aos produtos britânicos e a defesa dos valores tradicionais hindus, como forma de caminhar para a independência do estado indiano), o romance apela a trunfos habituais da narrativa europeia: a criação de figuras que personificam ideias político-filosóficas e o modo de entrosá-las na mais efectiva rede de interacção emocional, o clássico triângulo amoroso.

Bimala, Nikil e Sandip, os protagonistas desta história, cujo lado narrativo é exposto na primeira pessoa sob forma diarística, em capítulos que se alternam, contêm o brilho que só a ornamentação de um ideário fornece, formados que foram, diríamos, no mesmo gesto com que autores como Thomas Mann ou Saul Bellow misturariam as consciências dos seus personagens com os fortíssimos ventos da História e da Filosofia. Bimala e Nikil, casal harmonioso no início, ela esposa dedicada, ele um marajá educado nos modos ocidentais e justíssimo administrador dos seus domínios, depressa se revelam matérias antagónicas sob o fogo esclarecedor de Sandrip, amigo de escola de Nikil, mas acalentador de ideais inversos. Enquanto Nikil tenta reunir os opostos que deflagram no seu território, varrido pelas novas correntes revolucionárias, que tentam impedir o uso de produtos estrangeiros, animados por ideias nacionalistas mais ou menos violentas, mais ou menos matizadas de intolerância religiosa pró-hinduísta, Sandrip ateia os fogos, animado por um poder retórico encantatório, que não deixa de ter também o seu efeito em Bimala. Enquanto Nikil é o modelo da sensatez e compromisso, defensor de uma justa medida que não se importa de dobrar o ego às formas racionais da justiça, do dever e da renúncia (ecoando, ao europeu que somos, uma versão mais ou menos exótica do estóico latino), Sandrip está na história para ser o revolucionário, aquele que trás o fogo da destruição, o lacerador de paradoxos e profeta de um arrasamento completo, incluindo os valores morais que possam empeçar a causa (a sua fúria lembra, mais uma vez para os envenenados de cultura ocidental, certa loucura nietzschiana, com odores a super-homem). Entre os dois polos, o da casa como local de sensatez, ordenação e recolhimento, e do mundo como sítio de convulsão e mistério, Bimala dança com um fulgor exclusivo do seu género, exemplo autónomo da particular inteligência das mulheres, mostrando, para alguns, que Tagore se terá adiantado bastante a certos postulados do actual feminismo: mulher de moto próprio, Bimala mostra-se capaz tanto do tactear teórico do pensamento racional como da mais poderosa síntese emotiva. O entrechocar destes três astros, numa dança de ideias políticas e atrações amorosas, perfaz o centro do enredo, elaborado com as voltas e reviravoltas de qualquer bom romance vitoriano.

O talento para expor dificuldades de alma e hesitações é óbvio, como o é a elegância com que eleva pouco a pouco o volume emotivo da história, ou a clareza da exposição filosófica nos diálogos, mas é num certo ritualismo destas manobras que vemos por vezes o romance falhar. A alternância de falas entre os personagens, o modo como as suas consciências se complementam, lembram uma arquitectura demasiado perfeita, ou um cântico feito de repetições e arredondamentos, e é talvez aqui, quiçá por se intrometerem outras tradições literárias, que o romance se torna por vezes esquemático, ou demasiado preso a uma lógica inflexível. Falhas menores face à beleza da obra, concedemos, mas os grandes livros merecem a exigência máxima do leitor, e esse é o caso de A casa e o mundo.