Em 18 de Agosto de 1900, um leitor escreveu ao Novidades, jornal dirigido por Emídio Navarro, fazendo as seguintes considerações: “A meu ver, as Novidades dariam uma alta ideia do jornalismo em Portugal, concorrendo por todos os modos e maneiras ao seu alcance para que o nome de Eça de Queiroz ficasse esculpido no coração de todos os portugueses. Eça de Queirós não pode ficar eternamente em Paris; seria um desdoiro para nós. Em Lisboa é que deve ser a sua última jazida. Nada de Panteão; não caberia lá. Os seus sonhos de além-túmulo não devem ser nunca comprimidos pela concavidade duma abóboda. Ao ar livre, ao céu estrelado, é que ele há-de sentir-se bem”.

Em resposta, dois dias depois (20 de Agosto), o jornal esclarecia: “Infelizmente, os votos dos que desejavam que ele tivesse recebido a sua última morada em Lisboa não podem ser satisfeitos, por isso que, por vontade expressa do ilustre finado [itálico meu], deve ser sepultado em Verdemilho, lugarejo próximo de Aveiro, de onde eram naturais seus avós”.

1. A Morte de Eça de Queiroz

O escritor Eça de Queiroz, cônsul português em Paris, morreu a 16 de Agosto de 1900, pelas 16h30. Tinha 54 anos de idade.

O seu médico assistente, o Dr. João de Melo Viana, passara a noite em casa do romancista, em Neuilly-sur-Seine, cidade dos arredores da capital francesa. Sentindo-se impotente face ao extenso rol de queixas do paciente, sugeriu a Emília de Castro, mulher de Eça, que mandasse chamar o iminente gastroenterologista Charles Bouchard, conhecido por operar milagres em alguns doentes (sumidade em doenças infecciosas, era o que hoje chamamos um internista, o médico das situações mais complicadas).

Por volta das 8 da manhã, Bouchard bateu à porta e subiu ao quarto de José Maria de Eça de Queiroz, que o recebeu em vale de lençóis.

A poucos centímetros do leito do marido, velando-o à cabeceira da cama, sem nunca o abandonar, percorrendo uma e outra vez o corpo de Eça de Queiroz, imóvel debaixo do lençol branco, permanecia Emília de coração dilacerado. O romancista ergueu então o olhar para receber o sábio francês.

Mesmo ao lado daquele quarto improvisado (que costumava ser a sala de brincadeiras das crianças), ficava o gabinete de trabalho do escritor, onde estava a famosa secretária alta — escrever de pé era uma das suas marcas de identidade — e as famosas tiras grandes de papel dobrado, com largas margens para facilitar emendas e acrescentos. Por ali, estariam também os manuscritos de “São Frei Gil”, o célebre bruxo português — que ficou incompleto —, de “São Cristóvão” (o bom gigante) e o de “Santo Onofre” (estes três textos, a que Eça se dedicou nos seus últimos anos de vida e que, juntos, compõem o livro Lendas de Santos, foram publicados postumamente), e ainda as provas tipográficas d’ A Ilustre Casa de Ramires, à espera de correcções, tal como outros trabalhos literários, talvez cadernos carregados de notas e de planos literários, maços de cartas, embrulhados e atados com uma fita, etc.

No final da consulta, notando na sombra do quarto a presença gelada da morte, Charles Bouchard, vendo a mágoa que oprimia a esposa do moribundo, apiedando-se da sua desolação, não teve coragem de lhe dizer toda a verdade. Optou por lhe dar algumas, vagas e ténues, esperanças. Falou-lhe de um soro salino que iria mandar fazer no Instituto Pasteur, para lhe ser administrado por via subcutânea ao final do dia. Talvez ajudasse, talvez não. Dependia. O suficiente para Emília alimentar alguma fé nas melhoras do marido, no seu completo e definitivo restabelecimento.

Em seguida, Bouchard desceu ao salão, onde se encontravam Conceição Eça de Melo, prima-direita do escritor, e o ministro português (plenipotenciário) Tomás de Sousa Rosa, o qual, apesar de também se encontrar doente, tendo sabido do agravamento do estado de saúde de Eça de Queiroz, levantou-se da cama e dirigiu-se ao número 38 da Avenue du Roule (a morada particular da família Eça de Queiroz), para acompanhar o amigo.

Chegado à sala de visitas, outrora muito frequentada pelos amigos portugueses e brasileiros do casal, o médico foi recebido por “olhos ansiosos e perguntas ansiosas”, que o interrogavam avidamente. Desanimado pela informação que trazia, Bouchard limitou-se a confirmar-lhes a sinistra suspeita.

Os dois sofreram amarga decepção. Eça estava por um fio, já não teria muito tempo de vida: Bouchard “vergou a cabeça, vencido. O fim tardaria apenas escassas horas” (Guedes de Amorim, “O último dia de Eça de Queiroz”, Século Ilustrado, 24 de Novembro de 1945, p. 6),

Por volta das 15h00, no quarto do doente, Conceição Melo, derramando algumas lágrimas, chegou-se ao pé do primo e notou que ele arrepelava os cobertores, querendo aconchegá-los ao queixo, como se sentisse muito frio (apesar do calor tórrido que se fazia sentir em Paris naquela quinta-feira, 16 de Agosto de 1900). Mas não. Aquele movimento, segundo Conceição Melo, era o “movimento vago de todos os moribundos, que inconscientemente puxam a roupa, como se sentindo fugir-lhes a vida procurassem agarrar-se a alguma coisa”.

Nesse instante, Conceição deixou de ter qualquer ilusão sobre o fim próximo do primo. Retirou-se do quarto e fez sinal a Emília para que a seguisse. Dos seus lábios saiu esta frase: “O José vai morrer, disse-lhe brutalmente, logo que saímos do quarto. Queres que vá buscar um padre?”.

Como querendo afastar aquelas palavras agoirentas, esperando talvez um suave milagre, Emília limitou-se a dizer: “Não me digas isso, soluçou ela — e os seus olhos tiveram uma expressão de desvairamento que me aterrorizou” (em Eça de Queiroz revelado por uma ilustre senhora de… sua família…, 1924, p. 43).

Mas Conceição correu à porta da frente e abriu-a, deixando entrar, de rompante, a mistura dos sons da rua. Quase imediatamente, mandou parar o primeiro fiacre que viu passar na Avenida Neuilly e dirigiu-se à casa dos missionários.

Quando o padre chegou, Eça encontrava-se estendido na cama, respirando serenamente.

Emília, mesmo ao lado do marido, ajudando-o a aconchegar-se no leito, sem nunca o abandonar, entrara numa crise de choro convulsivo. Demonstrava assim, pela última vez em vida do marido, o quão forte era o seu amor por ele.

Um pouco atrás, ajoelhados e engrandecidos pela ternura, os criados soluçavam. Pelas duas janelas, que abriam sobre a frescura de um jardim, subia um perfume de castanheiros e tílias em flor. Um raio de sol, “desse belo e glorioso sol de Agosto, nimbava de uma auréola de ouro a fina silhueta do romancista” (Castelo Branco Chaves, Eça Visto Por Quem o Conheceu, 1944).

Em seguida, antes de ser levado pela mão impiedosa da morte, o padre Lafant confessou-o, lançou-lhe a absolvição e deu-lhe a comunhão, para depois lhe perguntar se queria receber a extrema-unção. Eça respondeu que sim. Velando-o, sem nunca o abandonar, continuava a viúva. A completar o soturno ambiente, entoando rezas, estavam as mui devotas Augusta de Ornellas e Teresa de Mello (Sabugosa), duas irmãs das missões que tinham acompanhado o pároco (quando alguém era sacramentado, a família e os criados assistiam, não raro de joelhos).

Conceição de Melo, que testemunhou aquele terrível instante, revelou que se ouvia, “a pouca distância, um coro de vozes infantis, de uma infinita doçura implorando para aquela alma a misericórdia celeste. A impressão produzida por aquela música maviosa e simples, não a sei descrever. Pareceu-me alguma coisa de sobrenatural. O caso era simples: A um dos lados do jardim corria-o umorfanato. As irmãs que o dirigiam souberam que Eça de Queirós morria, e juntando as crianças entoaram todas o sublime Miserere“.

Momentos depois, chegavam os filhos do casal, vindos de Paris-Plage, no norte de França, para onde tinham ido de férias.

Uma ou duas semanas antes, Emília enviara os filhos Maria, António e Alberto, acompanhados por uma mestra (Miss Hettie), pela filha do ministro Sousa Rosa (Maria Teresa) e pela governanta desta última (madame Chauffard), para as praias urbanas nas margens do rio Sena, conhecidas pelo nome “Paris-Plage” (no Verão de 1900, o calor era insuportável na capital francesa, tendo havido máximas de 40°C).

Quando percebeu que o marido chegara a um ponto crítico, Emília pediu a Sousa Rosa que acolhesse Zézé em sua casa — José Maria, que estivera gravemente doente com coreia e ainda estava a recuperar, era o único filho que permanecia em casa — e enviou um telegrama para Paris-Plage, dando instruções aos outros filhos para regressarem o mais depressa possível.

Assim que se viram em casa, os filhos, perdidos e confusos, correram a ver o pai, que estava agora no seu antigo quarto de brincadeiras, numa cama colocada ao meio da divisão.

A primogénita, Maria Eça de Queiroz, então com 14 anos, descreveu, com o coração trespassado de dor, aquele momento: “Ele estava estendido na cama, muito calmo, muito quieto, muito branco… Estava morto! Ajoelhados, agarrados à nossa pobre Mãe, soluçámos perdidamente. Estava tudo dito — já não tínhamos Pai! (…) Chegar a casa, ver meu Pai — e não receber dele os mil beijos e carícias do costume, não ouvir da sua boca as perguntas que exigiam respostas, as graças que nos faziam rir! E, ao dar-lhe eu um beijo na mão de cera ou na testa pálida — encontrá-la gelada, imóvel! Tudo era estranho, horrivelmente, detestavelmente estranho. Reconheci, junto à cama, a mesa do meu quarto; nesta estavam um crucifixo e velas acesas. Nas mãos de meu Pai estava outro crucifixo — um de prata, que era de minha Mãe; fui buscar o meu e o meu terço para lá ficarem também com ele umas horas. Umas freiras, ajoelhadas, rezavam baixo. Sabia que o padre tinha vindo, que se pediram orações no asilo vizinho — e eu suplicava a Deus tivesse na Sua santa guarda aquele Pai tão bom, tão amável, que eu só conhecera a espalhar o bem à sua volta” (Eça de Queiroz Entre os Seus).

O seu irmão António deixou igualmente um pequeno relato daquela hora trágica: “Eu era uma criança em 16 de Agosto de 1900. Tínhamos acorrido a Neuilly chamados telegraficamente de Paris-Plage, no Norte da França, onde nos encontrávamos em férias, minha irmã Maria, meu irmão Alberto e eu… e já não encontrámos vivo o nosso Pai! (…) Eu era uma criança — mas não esqueço aquela tarde, e vejo como se o estivesse a ver hoje, o quarto, minha Mãe ajoelhada, prosternada junto à cama e a figura serena, imóvel para sempre, de meu Pai” (Desafronta à memória de Eça de Queiroz, Porto, Lello & Irmão, 1950, p. 293-297).

Quando o escritor sucumbiu, o advogado, jornalista e escritor brasileiro, Eduardo Prado, membro fundador da Academia Brasileira de Letras — entre ele, muito mais jovem, e Eça de Queiroz, o apreço e estima eram recíprocos —, encontrava-se na Sicília com a mulher, Carolina. Ambos sofreram amarga surpresa. Tendo sabido da morte de Eça, dispararam para Paris, para acudir Emília e os quatro filhos. Assim que chegaram, levaram os cinco para Villa Said, na Rue Pergolèse 11 (onde ficava a nova residência da família Prado, perto do Bosque de Bolonha e na vizinhança da propriedade de Anatole France), onde todos permaneceriam até regressarem definitivamente a Portugal, em Outubro de 1900, depois de desfeita a casa de Neuilly.

Milionário e grande viajante, pertencente ao círculo dos íntimos da família Eça de Queiroz, Eduardo Prado era muito reaccionário, totalmente contrário à implantação da República no Brasil. Na sua casa, Eça terá conhecido e travado amizade com, entre outros, Joaquim Nabuco, Domício da Gama, Olavo Bilac e o Barão do Rio Branco. A admiração sem reservas pela escrita do autor d’O Crime do Padre Amaro levara-o a colocar na mesinha de cabeceira, dizia-se, um retrato de Eça de Queiroz.

Ainda hoje se não sabe ao certo, qual a imperdoável doença que o destino lhe trouxe. Nem o próprio Eça saberia dizer, com exactidão, o nome do mal que tanto o afligia há meia dúzia (ou mais seria) de anos.

Como disse Beatriz Berrini, “Há quase um século da morte do romancista, parece impossível poder chegar-se a um diagnóstico definitivo. O facto é que Eça sofreu por muitos anos de alguns padecimentos, os quais os médicos não souberam ou não puderam diagnosticar e curar. Certamente a doença que o atingiu era progressiva e consumptiva, mas de evolução lenta. (…) Impossível, portanto, com os dados de que se dispõem, chegar a uma conclusão definitiva e definitiva” (em “A morte de Eça de Queiroz”, Revista da Biblioteca Nacional, vol. 3, n.º 2, Maio-Agosto de 1988, pp. 21-38; p. 24).

Na correspondência encontramos alusões aos vários distúrbios que o afastavam da vida normal: “Eu não estou definitivamente melhor, e acho-me num grande estado de fraqueza” (carta ao director da revista O Ocidente, Paris, 5 de Novembro de 1893).

Ao conde de Arnoso, em 20 de Julho de 1899, depois de descrever as afecções estomacais e intestinais que o importunavam, Eça lembrava, em tom humorístico, que, tal como ele, Luís XIV sofria de gases e Voltaire de prisão de ventre…

Depois, em Janeiro de 1900, dirigindo-se a um dos responsáveis pela revista Brasil-Portugal, Eça voltava a referir-se ao seu estado de saúde: “Peço humildemente perdão a V. Ex.ª do meu longo silêncio. Estava doente quando recebi a carta — e, depois, uma saúde um pouco incerta através deste áspero inverno, afazeres inadiáveis, têm-me ainda impedido de agradecer o seu amável convite de colaboração”.

Em Lucerna, na Suíça, a 9 de Agosto de 1900, na quotidiana introspecção da sua correspondência íntima, Eça confessava à mulher: “o meu estômago reclama atenção urgente de médico. Por isso recolho a Paris. Manda limpar tudo a fundo no meu quarto, escritório, corredor, etc.”.

Baseando-se nos diferentes sintomas que Eça foi assinalando nas cartas e postais que escreveu em 1900 — perturbações gástricas, epigastrialgias (conhecidas popularmente como “dores na boca do estômago”), febres, “uma gripe misturada de febre paludosa”, “sublevação intestinal”, fortes nevralgias, edemas maleolares (inchaço dos tornozelos), indigestões, fraqueza, cansaço, falta de forças, inchaços nos pés, inércia, mal-estar geral —, as hipóteses avançadas pelos biógrafos e alguns médicos incluem tuberculose intestinal, tiflite tuberculosa, tuberculose mesentérica (tão comum entre os irmãos de Eça e na tia Ana Emília que parecia uma verdadeira doença de família), paramiloidose, amebíase ou desinteria amebiana (por causa das constantes diarreias), enterocolite e processo neoplásico, ou seja, tumor maligno (sobre esta questão, veja-se Álvaro Sequeira, “Os médicos na vida e na obra de Eça de Queiroz”, Medicina Interna, vol. 7, n.º 3, 2000, pp. 188-196).

Alfredo Campos Matos, na minuciosa biografia que lhe dedicou, defende que a morte de Eça de Queiroz terá sido consequência de uma longa doença gastrointestinal, que o romancista contraíra ainda novo, aos 24 anos, quando esteve no Oriente ou, mais tarde, quando foi cônsul de Portugal em Cuba (ilha a que Eça chamava, por escárnio, “paliteiro de palmeiras”).

2. Reacções à morte

Em Lisboa, a notícia da morte de Eça de Queiroz espalhou-se logo pela cidade, em círculos muito restritos. Colhidos de surpresa, entre intelectuais, artistas e políticos, dizia-se: “O Queiroz morreu! O Queiroz morreu!”.

O jornal O Século, de 18 de Agosto de 1900, dois dias após o óbito, informava que “com a velocidade das más novas, espalhou-se ontem rapidamente por toda a cidade a notícia da morte do mais poderoso romancista português, Eça de Queiroz, que exercia o cargo de cônsul de Portugal em Paris”.

O Popular, do mesmo dia, contava que “no ministério dos Negócios Estrangeiros foi ontem recebido um telegrama [enviado pelo ministro de Portugal em Paris, Tomás Rosa, encarregara-se de informar o Governo português] comunicando a notícia da morte do grande romancista Eça de Queirós, em Paris, onde era cônsul de Portugal. Conquanto Queirós fosse de uma compleição muito débil, de uma organização delicadíssima, nada fazia prever o termo daquela brilhantíssima vida, consagrada quase exclusivamente à Arte, que nela teve um cultor inconfundível. (…) A morte de Eça de Queirós abre na arte portuguesa uma lacuna que talvez nunca seja preenchida. É uma perda nacional e como tal a deploramos. Que o grande artista descanse em paz!”.

Entretanto, o rei D. Carlos, foi informado pelo conde de Arnoso, como se percebe pela carta que Bernardo Pindela escreveu a Emília:

“Não tenho palavras para tamanha desgraça. A minha dor não sabe traduzir-se senão em lágrimas. Tenho chorado muito. É que eu além do culto intelectual ao José Maria, tenho-o cá dentro no coração muito no coração. Não quero crer que ele me tenha morrido! O que fará então a Prima! Como sabe eu estava então no Vidigal com El-Rei, perto de Vendas Novas. Eram cinco e meia da manhã quando o meu criado me entra no quarto abrindo a janela e trazendo um molho de telegramas. Telegrama em cifra, telegramas oficiais. Um dos primeiros que abri era o do Tomás e em cifra. Tive logo um pressentimento, pressentimento apesar de nada preparado para tão duro golpe. (…) As primeiras palavras cifradas trouxeram-me logo a certeza do meu fúnebre pressentimento. O meu criado viu-me chorar e como todos em casa gostavam muito do José Maria disse-lhe: ‘Nunca mais te rirás ouvindo o Sr. Eça de Queiroz!’ Vesti-me à pressa e fui ao quarto d’El-Rei levar-lhe a tristíssima nova. Já estava a pé. Fez-lhe também a maior impressão.”

Logo que teve conhecimento da notícia, D. Carlos telegrafou a Hintze Ribeiro (presidente do Governo e ministro do Reino, chefe do partido regenerador desde 10 de Março de 1900, após o falecimento de António de Serpa Pimentel), manifestando profundo pesar pela morte de Eça de Queiroz e pedindo-lhe que “o governo fizesse à viúva todas as possíveis facilidades”.

O desaparecimento de Eça foi unanimemente lamentado nas folhas de vários jornais portugueses de todas as tendências — de Lisboa, do Porto e da província — como um duríssimo golpe para a literatura portuguesa, com diversos intelectuais lançando ao papel os mais abertos elogios à obra do romancista.

Também os brasileiros — no Brasil publicara ele páginas inapagáveis da melhor qualidade, o que lhe permitira granjear tantos e tantos admiradores, talvez mais do que em Portugal — mostraram profundíssima emoção por aquela morte, elogiando em uníssono as qualidades literárias do extraordinário escritor português.

Para a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, Olavo Bilac escreveu uma crónica intitulada “Eça de Queiroz”; na Igreja da Candelária, daquela cidade brasileira, rezou-se uma missa solene em sufrágio da alma do escritor português; e Machado de Assis enviou uma carta ao director daquele jornal, Henrique Chaves, lastimando a morte de Eça.

Em Madrid, o El Imparcial dizia que “Eça de Queiroz era um romancista de universal renome. (…) Os Maias é considerado como uma obra prima de observação profunda e maravilhoso estilo”, e o Heraldo noticiava que

“morreu em Paris Eça de Queiroz, um dos maiores romancistas deste século e um dos primeiros da nossa península. A sua reputação passou as fronteiras de Portugal, estendendo-se pela França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha. (…) Eça era mais estimando e popular no estrangeiro do que na sua própria pátria. Não é exagero dizer-se que com as suas obras se havia incorporado a essa minoria intelectual que não é de nenhum país e é de todos, conseguindo figurar como personalidade cosmopolita ao lado dos Zolas, Tolstoi, Ibsen, Ruskin, etc. Zola considerava-o como um dos literatos e romancistas mais originais destes tempos. Pertencia com efeito à família dos Flaubert, Maupassant, Goncourt (…). Os romances de Queirós eram tão lidos e apreciados em castelhano como em português, o que equivale a dizer que a perda deste português ilustre representa a perda de um dos nossos”.

Em França, o Figaro anunciava:

“Soubemos com vivo desgosto da morte do sr. José Maria Eça de Queirós, cônsul de Portugal em Paris, morto depois de uma longa enfermidade na idade de 57 anos. (…) raras qualidades de espírito e de coração. (…) Romancista de grande arrojo, cronista brilhante, deixa um verdadeiro monumento literário, cuja tradução teremos um dia, o que nos permitirá apreciar pelo seu justo valor o seu poder de concepção e a admirável pureza do seu estilo.

Ferido pela doença há muito tempo já, o sr. Eça de Queirós fora ultimamente procurar alívios à sua saúde na Suíça, em companhia de sei íntimo amigo Ramalho Ortigão (…). Voltou há cerca de uma semana, mais fraco, e sucumbiu no fim de alguns dias. Os seus funerais serão celebrados hoje (18), às onze horas, na igreja de S. Pedro, em Neuilly-sur-Seine. Depois da cerimónia, o corpo será depositado na igreja, até ser transportado para Portugal”.

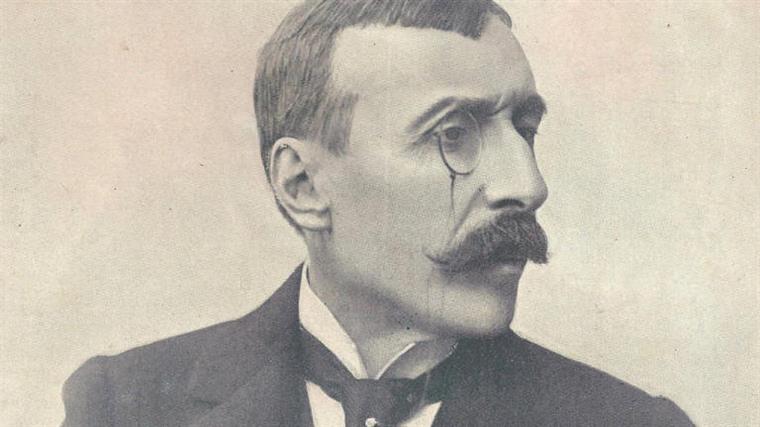

No dia em que anunciou a morte do escritor, em 17 de Agosto de 1900, o jornal português O Dia dizia, pela pena de Abel Botelho: “Eça de Queiroz não constituía, para a maioria do público, uma figura popular. E, contudo, ninguém, por mais indiferente, cruzava com ele na rua, que não fosse tocado, a um tempo, de estranheza e admiração por aquela atormentada e subtilíssima figura. À sua tez macerada e austera, o seu nariz de cera, a doentia projecção dos malares desguarnecidos, o perfil apreensor e adunco, a pálpebra morosa, os longos dedos irrequietos, casavam-se numa perfeita harmonia com a ansa de fadiga em que se dobrava o dorso, com o modo pausado e incerto do seu andar. Era um homem — via-se, analista e filósofo acima de tudo, debruçado sobre os factos para chegar às causas, cujo mais absorvente prazer, cuja missão funcional era de contínuo apreender e sentir, em flagrante, de roda a si a vida”.

3. Verdemilho

Camilo Castelo Branco deixou expressa a sua vontade quanto ao local exacto onde gostaria de ser sepultado: no cemitério romântico mais antigo de Portugal, na Lapa (Porto). A 15 de Julho de 1889, um ano antes de fazer saltar os miolos com um tiro de revólver, Camilo estava em Lisboa, numa derradeira tentativa de encontrar uma cura para a cegueira. Nesse dia, o autor de Amor de Perdição ditou a Ana Plácido a seguinte carta dirigida a João António de Freitas Fortuna:

“Começo a experimentar uma espécie de afecto póstumo ao meu cadáver. Tão pouco me apreciei na vida, tão pouco cabedal fiz da minha saúde, que já agora me quer parecer que este amor ao que nada vale é retribuição devida a esta matéria que me há-de sobreviver alguns anos, aviventada pela engrenagem da putrefacção. Deste desejo extraordinário mas não excepcional, resultou dizer-lhe eu, meu querido amigo, quer falando quer escrevendo, que aspirava fervorosamente ser sepultado no seu jazigo da Lapa. …. vontade que me domina há ano e meio… O meu querido Freitas aceitou com ternura fraternal a oferta do meu cadáver, e desta arte, permitindo que eu fizesse parte da sua família extinta, quis continuar alám da vida a tarefa sacratíssima da sua dedicação incomparável”.

Respeitando-se tal disposição, o cadáver de Camilo foi metido num comboio e levado para a Lapa, onde ainda se conserva. Uma lenda maliciosa pretende que Camilo quisera que o seu corpo fosse colocado ali por vingança, para ficar defronte do jazigo onde repousavam as cinzas do primeiro marido de Ana Plácido, para que este, mesmo depois de morto, continuasse a ser ofendido pela presença do 1.º Visconde de Correia Botelho, título que o rei D. Luís I concedera ao escritor em 1885.

Eça de Queiroz, pelo contrário, nunca terá dito, expressamente, onde gostaria de ser sepultado. Tê-lo feito por escrito seria muito improvável, visto que, até às vésperas do último dia, sempre acreditara numa cura, julgando que mais tarde ou mais cedo estava de novo a trabalhar, junto da mulher e dos quatro filhos.

Do que se pode inferir dos testemunhos daqueles que acompanharam a morte do escritor, há razões substanciais para afirmar que Eça de Queiroz nunca perdeu totalmente o uso da consciência. Tanto que, de acordo com a descrição de Conceição Melo, quando conversava com Charles Bouchard, na manhã de 16 de Agosto, Eça foi capaz de explicar, com minúcia, os sintomas do seu mal: “Que grande e luminoso espírito — dizia o grande médico francês —. Ele está a morrer; pois contou-me a sua doença e todas as fases dela, tão lucidamente como qualquer homem de talento o poderia fazer na posse de todas as suas forças” (em Eça de Queiroz revelado por uma ilustre senhora de… sua família…, 1924, p. 42).

Em Outubro de 1900, passados cerca de dois meses sobre a morte de Eça, em Outubro de 1900, Emília escreveu a Ramalho Ortigão, recordando aqueles dias de martírio: “ao terceiro dia [depois do regresso definitivo a Paris, em Agosto] parecia melhor, eu mesma tive esperança, e ele nem por um momento percebeu o seu estado”. E um dos filhos, José Maria Eça de Queiroz, disse: “Dois dias antes da sua morte, me esteve ele contando a sua viagem, descrevendo os lagos, as montanhas, as neves, com um entusiasmo e num estilo que me deixou maravilhado. Nesse mesmo dia recolheu à cama para se não levantar mais” (em Joaquim Costa, Eça de Queiroz. Criador de realidades e inventor de fantasias, p. 226).

Com base nestes testemunhos, percebe-se que Edgard Marques, no estudo biográfico que lhe dedicou, tivesse afirmado: “Até aos seus últimos momentos Eça conserva-se lúcido, de uma lucidez admirável que enternece a família e chega a espantar os médicos. A aproximação da morte não lhe altera as faculdades de espírito” (Interpretação Espiritual de Eça de Queiroz. Estudo Biográfico, p. 220).

À tarde, pouco antes ou pouco depois das 16h00, Eça confessou-se ao padre Lanfant, e foi só durante a extrema-unção que se terá apagado. Um dos filhos de Eça, José Maria, com 12 anos de idade quando o escritor morreu, disse que “Meu pai recebeu a extrema-unção, à hora da morte, mas por mim, julgo que nada percebeu. Pode dizer-se que não teve agonia, pois ficou numa síncope. Um criado dedicado que assistiu à morte pretende que meu pai apertou a mão ao sacerdote que lhe perguntava se o ouvia. É possível. Meu pai não era o céptico que tantos dizem que ele foi. Tinha um fundo essencialmente religioso e, embora não praticasse culto algum, todas as noites se recolhia, fechando os olhos, dizendo que ia comunicar com Deus“.

A 20 de Agosto de 1900, O Popular, dirigido por Alberto Pimentel, publicava a seguinte notícia na primeira página: “Dizem correspondentes de Paris que o cadáver do grande romancista Eça de Queirós será trasladado para o cemitério do Verdemilho, que é uma aldeolazinha em Aveiro, aonde existe o solar dos avós de Eça. Quase estimamos que assim seja. Deixem-no dormir em paz. E se querem prestar-lhe uma homenagem condigna, imitem-no. Se puderem”.

Presume-se que os correspondentes em Paris terão contado o que lhes foi dito pela família. Que reproduziram o que, com os seus ouvidos, directamente ouviram junto da viúva, ou de alguém próximo que assistiu às conversações tidas na casa de Neuilly. Basta encaixar as coisas: só assim poderiam ter ficado ao corrente dos mais íntimos pormenores das conversas dos familiares de Eça de Queiroz.

De resto, não terá sido por acaso que o Novidades, na sua edição de 18 de Agosto de 1900, respondendo a um leitor, dizia: “Infelizmente, os votos dos que desejavam que ele tivesse recebido a sua última morada em Lisboa não podem ser satisfeitos, por isso que, por vontade expressa do ilustre finado, deve ser sepultado em Verdemilho, lugarejo próximo de Aveiro, de onde eram naturais seus avós”.

A ideia de Verdemilho só poderia ter partido do próprio Eça de Queiroz, no último dia, antes do desenlace fatal, em conversa com a mulher: depois de Bouchard ter afastado quaisquer esperanças de cura, Emília ter-lhe-á feito a derradeira pergunta, e a vontade, emanada do próprio Eça, no leito da morte, terá sido Verdemilho.

Ou, quando viu chegar a morte, quando percebeu, com uma espécie de desilusão e de espanto, que não a conseguiria enxotar e que lhe restava pouco tempo para viver, Eça terá muito possivelmente murmurado (talvez mesmo sem que lho tivessem perguntado) o desejo de ser sepultado em Verdemilho, a terra dos fantasmas, dos gritos e dos risos da sua infância.

Entretanto, em Lisboa, os jornalistas e intelectuais começaram a movimentar-se, com o intuito de prestar uma homenagem condigna ao romancista de O Crime do Padre Amaro.

Em 20 de Agosto, ou talvez no dia seguinte ou no anterior, os responsáveis do jornal O Dia, entre os quais Abel Botelho, enviaram um telegrama à viúva de Eça, no sentido de obterem o seu consentimento para a trasladação, por mar, do cadáver do defunto marido.

No dia 22, de Paris, também por telégrafo, Emília respondia assim: “Profundamente reconhecida, agradeço à redacção de O Dia e à imprensa a honrosa lembrança, desejando estar de acordo com os pais de meu querido marido. Telegrafei a meu sogro, pedindo para ele a decisão”. Depois, a 23, de Cascais, o pai de Eça enviava o seguinte telegrama: “Minha nora encarrega-me de dizer a v. ex.ª que recebeu o seu telegrama e que concorda em que o corpo de meu filho venha no África, se isso for da minha vontade. Eu também concordo, profundamente reconhecido aos desejos da imprensa”. Aqui, a questão que se colocava era apenas a da ida do corpo de Eça de França para Portugal, nada indica que a viúva e o pai do romancista já tivessem discutido a questão do local do enterro.

Conseguida a autorização, e por iniciativa de O Dia, foi constituída uma comissão para organizar o transporte do cadáver de Eça de Queiroz e o receber condignamente, tratando do respectivo funeral, com as devidas honras, inclusive militares: uma vez que Eça de Queirós era cônsul de 1.ª classe, pertencia-lhe, por isso, a categoria de capitão de mar-e-guerra.

O jornal O Popular (22 de Agosto de 1900), em notícia intitulada “Homenagem a Eça de Queirós”, comunicava que “A fim de se mutuarem ideias e de se assentar na forma prática da manifestação a prestar aos restos mortais de Eça de Queirós, a redacção d’O Dia tem a honra de convidar aqueles jornais, de Lisboa, Porto e províncias, que queiram associar-se a esta manifestação, a fazerem-se representar na reunião que para esse efeito se realizará na sede da Associação dos Jornalistas, Rua do Diário de Notícias, 110, às 8 horas da noite de 24 do mês corrente”. E assim foi.

Pontualmente, naquele dia e à hora marcada, representantes de quase todos os jornais de Lisboa nomearam os elementos da dita comissão que trataria da trasladação do cadáver do escritor e também da organização do funeral: Brito Aranha (presidente), Abel Botelho e Santos Tavares (secretários), Alfredo da Cunha, Eduardo Noronha, Magalhães Lima e Rafael Bordalo Pinheiro.

Se lhe tivessem dito que entre os promotores da homenagem estariam pessoas como Abel Acácio Botelho (depois da publicação d’O Primo Basílio, Abel Botelho escondeu o apelido Acácio), o autor de romances como O Barão de Lavos e de uma peça intitulada Os Vencidos da Vida (1892), onde satirizava violentamente o próprio Eça; ou como António Enes, dramaturgo e director do jornal Dia, tão gozado n’As Farpas, que acabaria por acusar Eça de plagiar Les Guêpes, de Alphonse Karr, se lhe tivessem dito, repito, que estes dois estariam ali a homenageá-lo, talvez soltasse uma gargalhada e dissesse: “Tal é a ironia das coisas!”.

Mas a comissão ficou também marcada pelas ausências de certos escritores, jornalistas e directores de gazetas, muitos deles ridicularizados pelo falecido. Fialho de Almeida, apesar de convidado para participar na comissão organizadora da homenagem fúnebre, recusou. Segundo Rocha Martins, porque “não perdoava os tributos ao morto, talvez considerasse que lhos roubava” (Os Românticos Antepassados de Eça de Queiroz). Nas suas Memórias, Raúl Brandão comentou que Fialho, no fundo, nunca suportou Eça de Queiroz, “faltou-lhe o carinho e a consideração — e isso magoou-o muito — que rodeou o grande escritor dos Maias.”

Também pensaram em convidar Ramalho Ortigão, mas este estava em Itália a passear “no fundo de uma gôndola, com o charuto entalado nos beiços” (carta de Ramalho Ortigão à filha Berta, 24 de Agosto de 1900) e não quisera interromper as férias.

O primeiro plano consistia em mandar à fronteira um comboio especial com os mais calorosos admiradores do escritor, juntamente com comissões de todas as camadas sociais. Quanto ao féretro do extinto, deveria vir coberto com a bandeira nacional envolta em crepes e rodeada de flores. Depois, passou-se para o transporte do cadáver de França para Portugal, a bordo de um navio, para o qual se teria de pedir o apoio do Governo.

Durante a reunião, foram apresentadas várias propostas, entre as quais, atribuir uma pensão à viúva de Eça de Queirós, promover uma edição crítica, popular e barata, de toda a sua obra; mudar o nome da Rua do Carmo para Rua Eça de Queiroz (o que fazia todo o sentido, pois a Rua do Carmo comunicava com a Rua Garrett que ia dar ao Largo de Camões, de modo que passaria a haver três nomes consecutivos de grandes escritores portugueses).

Abel Acácio Botelho repetiu que Eça “não foi, nem podia ser, um escritor popular. Nem pelo seu temperamento aristocrático, nem pelo impulso do seu génio, todo feito de desdém e de sarcasmo. Portanto, para esta manifestação quase não devia contar-se senão com o reduzido número daqueles que muito o amaram, pelo carinhoso afã com que procuraram compreendê-lo”.

Sobretudo, foi apresentado um programa para a assembleia discutir, que continha sete pontos, no terceiro dos quais sugeria-se “que, da estação da Avenida até à de Aveiro, aquele precioso despojo siga em fourgon, armado em câmara ardente, levando na cauda um comboio especial com os seus admiradores e quantos queiram enfileirar-se na piedosa homenagem”. No final, foram concedidos à comissão plenos poderes para executar o programa apresentado.

Com isto, a comissão pretendia observar a vontade emanada de alguém da família — da viúva, do pai ou do próprio escritor? —, tudo fazendo para que Eça de Queiroz fosse sepultado no cemitério que servia Verdemilho.

Porquê Verdemilho (outrora “Vila de Milho”)?, perguntarão alguns leitores. A resposta é muito simples: em Verdemilho, terreola dos arredores de Aveiro (freguesia de Aradas), ficava o solar dos avós paternos, a chamada Quinta da Torre (uma casa com o brasão de armas dos Queirozes e Almeidas, hoje depositado no Museu Regional de Aveiro, ou de Santa Joana), onde Eça passou a infância, até aos 10 anos de idade.

Recuemos a essa época, aos meses posteriores a 25 de Novembro de 1845, dia em que Eça de Queiroz nasceu, na Póvoa do Varzim, às escondidas dos olhos públicos, em casa de uma irmã da mãe.