No seu conto de 1941 ‘A Biblioteca de Babel’, o escritor argentino Jorge Luis Borges imaginou uma biblioteca “total”, cujas “prateleiras registam todas as combinações possíveis dos vinte e tantos símbolos ortográficos”, de A a Z, “ou seja, tudo o que é dado expressar: em todos os idiomas”.

Continua Borges: “Tudo: a história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da Biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basilides, o comentário desse evangelho, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico da tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros […]”. Não havia nada que escapasse a esse gigantesco arquivo.

Cerca de vinte anos depois de o autor argentino escrever o seu famoso conto, a sua fantasia começava, de certo modo, a ganhar forma, quando, no contexto da Guerra Fria, o Departamento de Defesa norte-americano se viu na necessidade de montar uma rede descentralizada de partilha de informações.

Essa rede de informação, a ARPANET, estaria na origem da atual internet, o equivalente tecnológico da tal Biblioteca de Babel, onde tudo se encontra disponível.

Máquinas capazes de pensar

Mas seria a biblioteca de Borges uma espécie de paraíso do conhecimento ou uma maldição? Como orientarmo-nos num arquivo onde existe “tudo o que é dado expressar”, “em todas as línguas”? Como navegar nessa imensidão sem limite? Como separar o trigo do joio, encontrar o que se procura sem ficar afogado na torrente de dados sem sentido?

É precisamente aqui, na gestão de quantidades inimagináveis de dados, que a IA (inteligência artificial) pode dar uma ajuda.

Foi em 1955, precisamente o ano em que Jorge Luis Borges ficou completamente cego, que John McCarthy, um assistente de Matemática da Universidade de Darmouth (New Hampshire, EUA), teve a ideia de organizar um workshop de verão naquela instituição com um grupo de cientistas escolhidos a dedo. O objetivo era encontrar uma resposta para a pergunta formulada em 1950 por Alan Turing, o matemático gay inglês que decifrou o código Enigma e ajudou os Aliados a derrotar os nazis: “Serão as máquinas capazes de pensar?”.

Sabemos hoje que as máquinas, em particular os computadores, são capazes de fazer quase tudo: escrever textos (ou seja, combinar palavras em sequências que fazem sentido), conduzir automóveis (os aviões há muito que usam o piloto automático), realizar tarefas domésticas (hoje temos robôs que aspiram ou cozinham sozinhos), jogar xadrez e até pintar e compor músicas. Mas serão capazes de pensar? Tudo indica que ainda não.

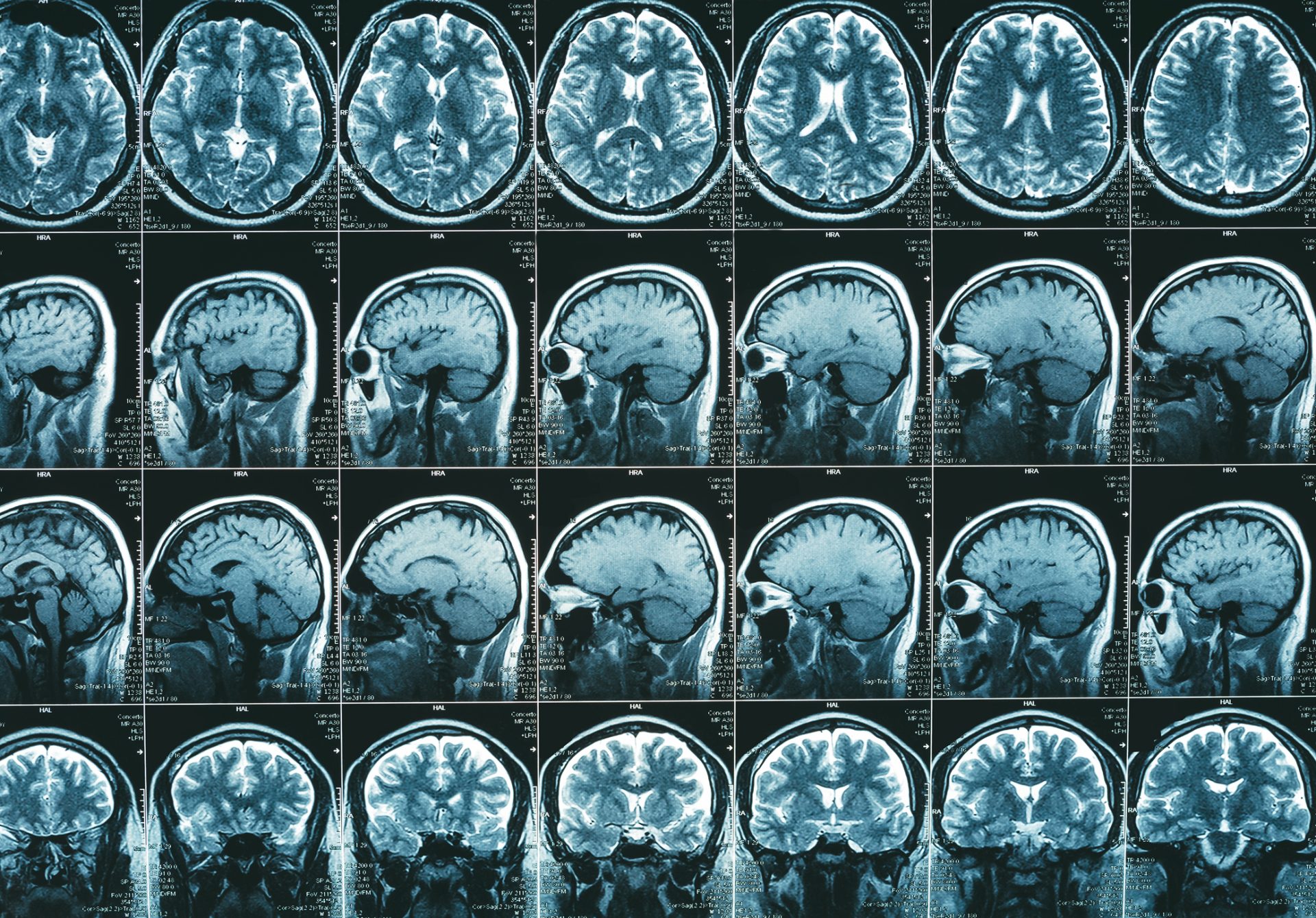

O que a IA – um conceito que saiu do encontro de cientistas em Darmouth – traz de novo é que, se não pensam, estas máquinas têm pelo menos a capacidade de aprender e de se aperfeiçoar. É assim, por exemplo, que as ferramentas de assistência por voz ou de tradução vão adquirindo novas ‘competências’, tornando-se cada vez mais úteis e adequadas. Na medicina, a IA não apenas permite processar quantidades enormes de dados de diagnóstico, como testar virtualmente todas as soluções possíveis, e determinar quais delas funcionam, o que vai permitir, em teoria, encontrar curas para doenças hoje incuráveis num prazo relativamente curto e com custos controlados. Quanto à capacidade de aprendizagem, equivale a ‘capacidade de adaptação’, ou seja, a agir de acordo com as especificidades exigidas por um caso particular.

“Mais profunda que o fogo”

Em áreas como a música ou a pintura – em que temos as grandes obras dos mestres antigos e modernos, de Bach aos Beatles e de Giotto a Chagall – a IA torna-se pouco mais do que redundante. Quando muito, pode fazer ao ‘estilo de’, um pastiche que nada acrescenta à história da arte. No fundo, é pouco mais do que um falsificador.

Noutro plano, um carro que ande sozinho não faz nada que um ser humano médio não faça.

E até há situações em que seria melhor que a IA_não existisse. Quem já teve de falar com uma máquina, na arquitetura labiríntica de uma linha de apoio, sabe que essa pode revelar-se uma experiência profundamente frustrante. Para ser Inteligência Artificial ainda lhe falta a inteligência…

Outra área controversa é a da tecnologia militar, onde poderemos ter máquinas cada vez mais perfeitas na arte de perseguir, identificar e massacrar humanos.

Mas há outros domínios em que a IA pode ser realmente decisiva. Quando se consegue tratar quantidades gigantescas de dados à velocidade da luz, o conhecimento vai avançando e vão-se desbravando novos caminhos. A medicina, claro, é um dos campos que mais podem beneficiar. Mas também há a produção de novos materiais ou o desenvolvimento de novas formas de energia limpa, com todos os benefícios que daí resultariam para o planeta e para a humanidade. O que terá motivado a afirmação de Sundar Pichai, o CEO da Alphabet, a holding que detém a Google: “A IA é uma das coisas mais profundas em que a humanidade está a trabalhar. É ainda mais profunda do que o fogo ou a eletricidade”.

Serão os humanos descartados?

Neste admirável mundo novo há porém quem tema que o criador perca o controlo da criatura. Poderá a IA ‘ganhar vida própria’ e ameaçar os humanos? Poderemos nós acabar por ser descartados pela tecnologia inteligente? Sendo a margem de evolução e de adaptação uma das marcas desta tecnologia, a pergunta não é descabida, e a União Europeia acaba de anunciar um acordo para avançar com a regulação da IA – um feito especialmente notável, pois trata-se de algo tão complexo que é difícil os políticos dominarem a matéria.

Por fim, há ainda outro risco.

Curiosamente, para triunfar, o ser humano nunca precisou de ser o animal mais forte, nem o mais rápido, nem o mais ágil. Mas foi sempre o mais inteligente – e por isso foi batizado, com algum optimismo, ‘sapiens’, ‘sábio’. Com a sua inteligência, o homem foi sempre desenvolvendo ferramentas que expandiam as suas capacidades, e para as quais ia transferindo algumas tarefas. Para quê desenvolver uma força bruta nos músculos quando se pode usar uma metralhadora ou um guindaste? Para quê treinar a corrida quando há motas que andam a mais de 300 km/h? Para quê exercitar a memória quando uma biblioteca inteira cabe num disco rígido? Para quê saber a tabuada quando há máquinas de calcular?

E assim sucessivamente. Delegando funções nas respetivas ferramentas, o homem expandiu as suas capacidades, mas também perdeu competências. Por outras palavras:_a tecnologia aumenta o nosso alcance e poupa-nos trabalho, mas também nos torna mais preguiçosos e incapazes.

Recentemente, Miguel Nicolelis, o líder da equipa que desenvolveu um exoesqueleto que permitiu a um jovem paraplégico dar o pontapé de saída do Mundial do Qatar, alertou para as alterações que as novas tecnologias estão a provocar no próprio ser humano.

“Pela primeira vez na história uma geração aparentemente tem um QI abaixo de seus pais”, revelou o neurocientista brasileiro. “A neurociência está mostrando que isso está afetando o cérebro, que é um grande camaleão. Se o cérebro vê que a lógica do mundo ao redor está mudando, se as contingências estão mudando, ele se adapta.”

A ciência e os cientistas certamente aproveitarão as vantagens trazidas pela IA. E o comum dos mortais também. Graças ao telemóvel, até pode andar com ela no bolso. Mas corremos sem dúvida o risco de a inteligência artificial ser cada vez mais omnipresente, enquanto a inteligência natural se torna cada vez mais rara.