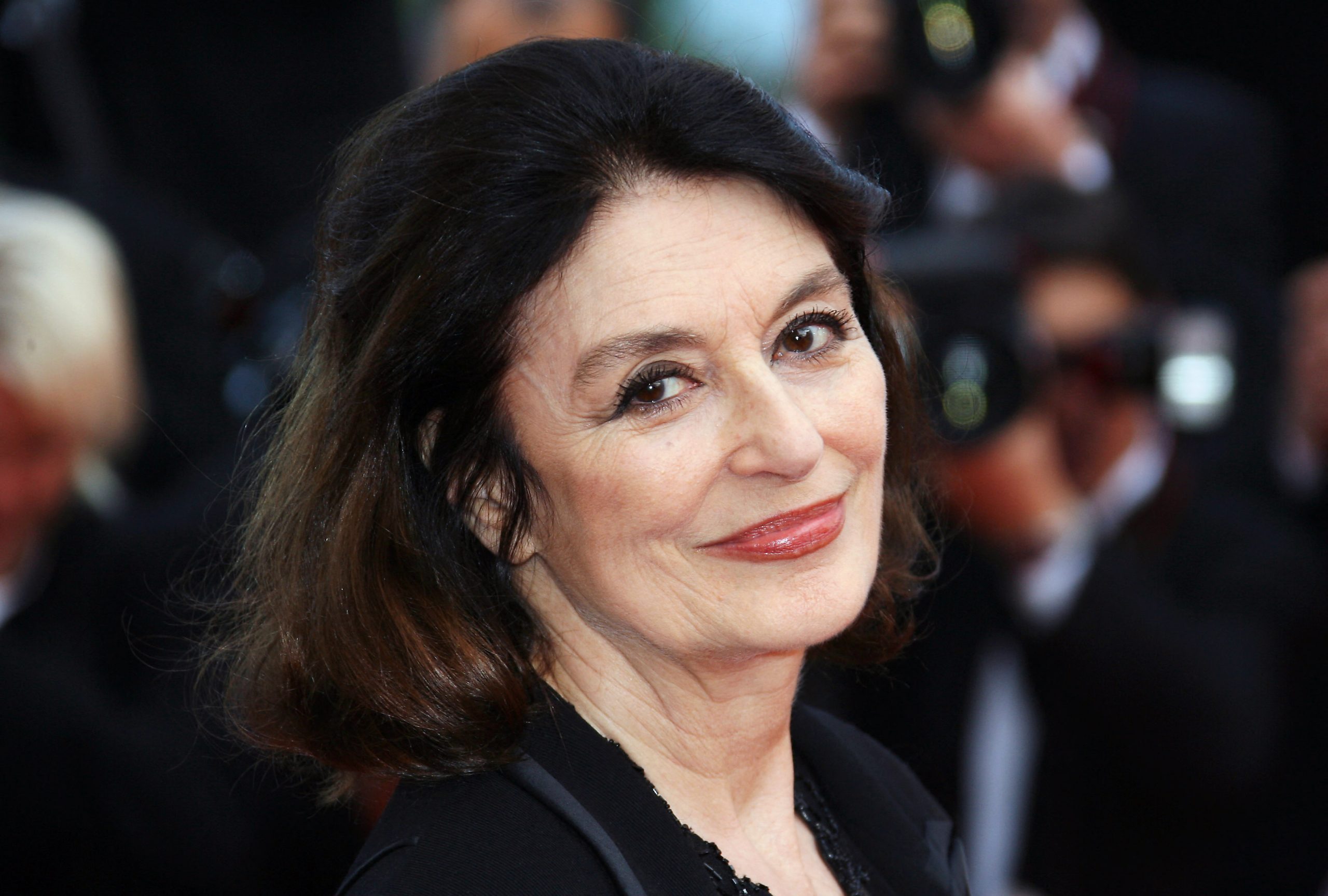

Como era estranho vê-la no seu meio natural. Mas mais estranho era o facto de quase todos sentirem o mesmo fascínio. Esse é o desastre do cinema, esse rapto doloroso que conseguem as suas estrelas, pois atingem tão intimamente quem se abre para o ecrã, siderado, como há séculos os homens se embriagavam assistindo no escuro ao firmamento. Desenvolve-se um órgão para essa forma de assombro, e ela alimentava-o, recortando esse perfil admirável num mundo de prodígios. Com os olhos postos nela o tempo assumia a sua plena virtude, articulando cada detalhe, oferecendo prazer. Anouk Aimée pertencia a esse rol de presenças indevassáveis, estava diante de nós e, no entanto, não podia haver distância maior. Víamo-lo sem ser certo que participasse da mesma condição. Fellini, que a dirigiu em duas fitas decisivas, Oito e Meio e La Dolce Vita, avisou que ela integrava esse elenco majestático que sabe sempre impor a ilusão com um vigor maior do que a própria realidade. «Ela faz parte da grande máscara do cinema, com aquele rosto dotado da mesma sensualidade intrigante que o de Garbo, Dietrich e Crawford, essas grandes rainhas misteriosas».

Os homens anseiam por destituir todas as grandezas, expor os milagres como farsas, mas estes seres que não se deixam vulgarizar, ao virem ao nosso encontro ou ao afastarem-se, não se tornavam maiores, nem mais pequenas, o que provava serem grandezas constantes. O Le Monde lembra que ela não gostava que se falasse da sua idade. Que no começo de uma entrevista, em 2012, a propósito de uma reedição de Lola (1961), de Jacques Demy, ela impôs uma condição: «Por favor, não falemos da minha idade. Não interessa a ninguém». Persiste essa obsessão de rebaixar tudo aquilo que alguma vez nos dominou por um efeito de deslumbramento. Volvidos cinquenta e um anos, notava a jornalista que assina o obituário no diário, o tempo parecia dobrar-se, e a mesma voz não permitia que o encanto se desmoronasse. E depois de uma vida em que soube sempre aparecer e deixar um rastro fulgurante ao retirar-se, desapareceu de vez, «como se a morte fosse apenas uma saída de cena ou um grande plano de uma porta subitamente vazia» (Libération).

Não deixou que o tempo lhe impusesse a sua esgotante persuasão. Não tinha telemóvel, pois não podia estar à distância de um impulso. Assim, não se deixava perturbar. Vivia em Montmartre com os seus gatos, pouco saía, não tinha o hábito de entreter os salões, nem se adequou às tendências, defendeu até ao o seu mistério, e preferia medir cada palavra, «hesitante e clara, num duplo movimento de contenção e de dom, com os olhos atravessando o espaço como se viajasse pelo mundo dos seus pensamentos». O passado reassumia o seu enlevo, sendo muito mais abundante que o presente. Morreu aos 92 anos, poucos dias depois de um outro símbolo da elegância e desse modo de composição que fez da juventude francesa uma forma particular de aventura e sedução. Como lembra o Libération, certa vez, ao ser questionada sobre que papel gostaria de representar, respondeu da forma mais sintética e desarmante: «Gostaria muito de ser um fantasma. Um fantasma gentil, espero.»

A filha, Manuela Papatakis, também ela atriz, deu a notícia no Instagram: «Temos a enorme tristeza de vos anunciar a partida da minha mamã, Anouk Aimée. Eu estava ao pé dela quando ela se apagou esta manhã, em sua casa, em Paris».

Os verdadeiros mitos não se deixam subornar, e, por isso, ela nunca traiu a sua aura, o prestígio dessa visão encadeante para os mortais, e soube reger a sua vida na sombra, fiel ao «estilo de aparição-desaparição», de quem domina «o duplo registo das figuras aristocráticas do cinema», como vinca o Libération. «O corpo, os gestos e as expressões de Lola, sempre viva sob a sua cartola, ou o luto por amor da personagem de Lelouch em Un homme et une femme, mas fora de alcance e escapando a qualquer enlace definitivo, esquivando-se até às câmaras sem se preocupar com a sua carreira durante anos, e regressando por fim na ocasião mais propícia como se dez anos ou dez horas pudessem ser comprimidos no mesmo segredo, no mesmo tecido majestoso.»

Nascida Françoise Judith Sorya Dreyfus a 27 de abril de 1932 em Paris, filha de atores, estreou-se aos 13 anos em La Maison sous la Mer (1947), filme dirigido por Henri Calef, e adotou o nome da sua personagem: Anouk. Reza a lenda que o apelido ‘Aimée’ lhe terá sido ofertado pelo poeta Jacques Prévert, que na altura se recreava e evidenciava também como argumentista, e que pressentiu nela essa urgência de ser amada. E foi. Ao longo de mais de setenta anos de carreira, teve papéis em 74 filmes e séries. Mas se mostrou sempre a noção do perigo que o tempo representa, não foi por coqueteria que aprendeu tão cedo a fazer do rosto uma máscara, nem deixou cair o apelido Dreyfus por acaso. Foi uma questão de sobrevivência, sendo filha de um homem comprometido com a resistência no período da II Guerra, esse pai que ela foi vendo cada vez menos, e que foi perseguido por ser judeu. Assim, antes de Anouk Aimée foi Françoise Durand, evitando a estrela amarela na roupa.

Estudou teatro e dança com Andrée Bauer-Thérond e o primeiro filme que rodou com Marcel Carné, La Fleur de l’âge, não chegou a ser lançado. Depois foi sendo guiada e aprendendo com outros cineastas, André Cayatte, Alexandre Astruc, Henri Decoin, Jacques Becker, Jean-Pierre Mocky. Até que, em 1959, conquistaria também os italianos em La Dolce Vita, de Federico Fellini. Se com ele aprendeu a dar-se outras liberdades, foi com Démy que cunhou verdadeiramente aquela soberba sensualidade nesse «musical sem música», como Lola foi definido pelo próprio realizador. Na pele de uma cantora de cabaret (como Dietrich em O Anjo Azul) que cativa os homens e faz deles o que quer, há nela essa desordem absorvente de quem não se deixa realmente possuir, essa intangibilidade essencial para o seu desejo. No filme em que, quase uma década mais tarde, voltaria a reunir-se com Demy, Model Shop (1969), Aimée revive a mesma personagem, agora num estúdio de ‘model shop’, onde os homens podem tirar fotografias escandalosas. Outros realizadores quiseram contar com essa mesma graça sobrenatural da musa que não se deixa aprisionar, somando participações em filmes maiores ou menores, mas com os nomes que fizeram do cinema aquela arte que sintetizou e elevou todas as outras, nomes como Bernardo Bertolucci, Vittorio de Sica, André Delvaux, George Cukor, Marco Bellocchio ou Robert Altman.