Este homem tinha outra coisa na voz. Ou, pelo menos, arrastava nela mais mundo. O mexicano José Emilio Pacheco não parece ter alguma vez tido como motivação para os textos que foi escrevendo ao longo da vida o desejo de firmar um perfil de estátua, admirável, esmagador. Era, pelo contrário, um desses homens mais raros porque vagos, sem uma identidade demasiado ruidosa, mostrando-se sensível a todos os acontecimentos. Todos os factos do mundo eram estímulos que suscitavam dele alguma reflexão dolorosa, emotiva e, ao mesmo tempo, discreta. A sua descarnada sobriedade, a sua recusa do artifício, do tom solene e das declarações altissonantes, dizem-nos muito sobre essa moralidade de um autor para quem a escrita não se confunde com algum tipo de exibição de dotes ou qualidades, mas é um signo vital da existência, uma espécie de fé na vida.

Pacheco foi um desses homens que se esquivam da necessidade de se representar de forma diferencial, desse eu obsessivo e que sabe apenas a consumição, um reflexo da perda do mundo. Era o tipo de presença constante que se perpetuou na relação com os outros, com os factos e os acontecimentos, de tal modo que dele se poderia dizer, como William Hazlitt sobre Shakespeare: “Ele não era nada em si mesmo.”

Foi necessário um século atormentado como o século XX, progressivamente mutilado de tantas ilusões, para que surgissem estas figuras de fundo, capazes de captar o sentido do trágico no trivial, reconhecendo que nada é completamente irremediável, mas que quem souber deter-se nas coisas encontrará, mesmo nas nimiedades, um sofrimento à sua medida. Outros já se lhe referiram como um polígrafo, alguém que cultivou e fez incursões em todos os géneros literários, sendo evidente as intuições e aquele rasgo de quem ao longo de quatro décadas manteve uma coluna semanal (“Inventário”), entre a crónica e o ensaio, mas será, acima de tudo, pelos seus poemas que será lembrado, pois nestes, com uma linguagem bastante clara, concisa, consegue exceder os limites das convenções literárias e quaisquer lugares-comuns ideológicos, considerando que o verdadeiro triunfo da poesia consiste em tornar-se anónima, dissolver-se na vida. Pacheco tinha como certo que, com a passagem do tempo, os poemas, se têm neles alguma intensidade capaz de resistir, desagregam-se em versos soltos, em frases às quais as pessoas vão buscar alento, algum nexo mais sensível, alguma peça que falta e nos impede de perder os sentidos diante do caos. As obras que provam ser necessárias fazem o seu caminho em direcção à memória colectiva, que as digere e se lhes aferra enriquecendo o seu repertório a nível de provérbios.

De algum modo, há um sólido elemento moral nesta obra, em linha com a grande tradição que abre caminho a essa universidade aberta, a essa enciclopédia entretecida a contrapelo. Se a cultura de massas (talvez o melhor fosse dizer a política de massas) no entender de Borges não passa de uma máquina de produzir memórias falsas e experiências impessoais, de tal modo que, desde há umas décadas, a própria cultura se organiza enquanto zonas em conflito revelando essas bolhas em que todos sentem o mesmo e recordam o mesmo, e o que sentem e recordam não é aquilo que viveram, para Pacheco a poesia cumpre uma espécie de êxodo, o desse “perpétuo exilado” que procura desmontar o próprio tempo e o que a sua passagem significa entre as coisas que seguram a semelhança deste mundo com algo de reconhecível.

Qualquer canto de papel lhe servia para prosseguir as suas investigações, sendo fiel à noção de que não há tarefa literária que seja inteiramente fútil. A mais singela nota que se escreva para a badana de um livro, algum comentário relâmpago, um breve testemunho na secção de necrologia que possa fazer alguma justiça por um desses autores clandestinos, tudo cumpre uma moral de resistência. E há escritores cujo empenho se percebe na mais passageira inscrição, na forma como são capazes de se deter burilando uma simples legenda ou nota de rodapé, de modo a deixarem por aí uma dessas pedras que se metem no sapato daquele que lhes dê um momento da sua atenção. Em vez de sustentar os grandes valores, Pacheco preferiu segurar a retaguarda junto daqueles que viram ainda respirar com toda a exuberância aquelas verdades hoje quase mortas, agonizantes. Perseguia o poderio desse instante perpétuo e desterrado, confiante apenas na intimidade de um saber que se transmite da forma mais urgente e íntima, desse pacto entre seres que se reconhecem nas margens onde a realidade, cansada da sua soberba autoafirmação, se mostra indecisa.

Confiando na força de uma formulação concisa, na armadilha subtil de uma frase capaz de se enfiar na carne como um lanho, nos seus poemas Pacheco vai construindo uma crítica da história e da civilização contemporânea sem qualquer sobranceria, com uma consciência aguda quanto à devastação ecológica e aos desastres provocados em nome do progresso, encarando o prolixo repertório do mundo com curiosidade animal. Assim, pouco a pouco, as coisas começam a constelar-se, a adquirir aquele sentido unitário. A própria poesia transmite essa afeição capaz de transcender as circunstâncias que trucidam os homens, e, por isso, é tida como uma forma de “alta traição”. “Não amo a minha pátria./ O seu fulgor abstracto/ é impalpável./ Mas (por muito que não gostem de ouvi-lo)/ daria a vida/ por dez dos seus lugares,/ por certas pessoas,/ portos, bosques, desertos, fortalezas,/ por uma cidade desfeita, parda, monstruosa,/ várias figuras da sua história,/ montanhas/ – e três ou quatro rios.”

Pacheco procurou sempre, nos seus poemas, superar a retórica do seu tempo com um estilo de economia e palpitação telegráficas, reconhecendo como, ao converter-se em matéria narrável, a vida transforma as suas testemunhas, incrustrando-as num relato que não lhes pertence por inteiro. Por outro lado, foi fazendo também a crítica dessa poesia que se serve de qualquer pretexto para vir roçar-se e transmitir as suas pulgas, exibindo uma espécie de sarna como se fora a sua iluminação. Entendendo que a tarefa que verdadeiramente se impõe à poesia é a sua ligação ao mundo, e que deve deixar de lado as pretensões de vencer a morte, uma vez que a desolação de uma época como a nossa, em que “tudo é podridão,/ os campos são oceanos de lixo”, significa que toda a memória que procure deter-se sobre estes dias o fará na forma de uma terrível acusação. “Ar mortal carcome as estátuas./ Barbárie é agora o nosso lixo:/ plásticos e garrafas e latão./ Círculo do consumo; a abundância/ mede-se pelo caudal dos seus escombros./ Mas há ervas, sementes nos mármores.”

Talvez alguns possam ainda vir a ser acolhidos pela benevolência daqueles que herdarão a terra, com a sua infinita paciência, que nunca desrespeitou o tempo da forma como nos habituámos a fazer, fantasiando com a posteridade. Talvez por isso, como vincou Elena Poniatowska, seja de assinalar que se Pacheco “crê na memoria, à nostalgia repudiava-a”. Por outro lado, e se a poesia não tem outra realidade que não seja a do sofrimento, ele entende que isso é o que garante “a ameaçada sobrevivência de uma arte/ que poucos lêem e que ao que parece/ muitos detestam,/ como uma doença da consciência, um ressaibo/ de tempos anteriores aos nossos/ agora que a ciência julga usufruir/ do eterno monopólio da magia”. E para acabar de vez com essas persistentes ilusões daqueles que buscam publicidade para esse vício que passa por abusar da lira, Pacheco deixa esta nota: “Na poesia não há final feliz./ Os poetas acabam/ a viver a sua loucura./ E são esquartejados como gado/ (foi o que aconteceu a Darío)./ Ou então apedrejam-nos e acabam/ atirados ao mar ou com cristais/ de cianeto na boca./ Ou mortos de alcoolismo, de adição às drogas, de miséria./ Ou pior: poetas oficiais,/ amargos habitantes de um sarcófago/ chamado Obras Completas.”

Umas páginas mais à frente ainda nos adverte, citando Cernuda, “que nenhum país/ suporta os seus poetas vivos.// Mas assim é que está bem:/ não é pior/ ser o Poeta Nacional/ que todos cumprimentam na rua?” E ainda que tenha acabado por ser o mais celebrado dos poetas contemporâneos no seu país, continuou a dirigir-se para os outros, os que não se deslumbram, falando de forma simples, dirigindo-se a esses náufragos anónimos que se aferram a outro corpo para que o mar não arremesse apenas o seu cadáver. Preferiu comunicar a partir de um atordoamento múltiplo, dessa “estranheza/ de estar aqui, de ser/ numa hora tão feroz/ que nem sequer tem data”…

Ninguém o viu passear-se nos salões ostentando uma coroa de louros, antes repetiu que preferia deixar aos outros essa pretensão de escreverem o grande poema, os livros úteis, as rotundas obras que sejam espelho de harmonia. “Só quero saber do testemunho do momento inapreensível, das palavras que dita em seu fluir o tempo em voo.” Por isso, Octavio Paz reconheceu que “cada poema de Pacheco é uma homenagem ao ‘não’, ao tempo, que para ele é o agente da destruição universal, e à história, que para o escritor é uma paisagem de ruínas”. Preferia transmitir-nos a imagem de uma grande cidade maia engolida pela selva, aplacar a soberba deste tempo, falando-nos desses “arcos, desmanteladas construções, vencidas pela ferocidade da maleza”, tentando suscitar alguma piedade por nós próprios, devolvendo-nos a condição de humildade, um sentido de escala e proporção, de respeito por aquilo que persistirá de uma forma ou de outra. “No último dia do mundo dirás o seu nome”, frisa ele.

Podemos aprender com o sofrimento em toda a parte. E Pacheco parece insistir que não é algo do qual devemos afastar-nos, recusando-o em nome de alguma distracção, que é aí que está o próprio sentido que une as partes, os fragmentos, peças desirmanadas ou destroços, restabelecendo em nós esse efeito de pertença: “No silêncio da noite, uma criança chora. Não é órfã nem foi abandonada: os pais saíram e deixaram-na sozinha, julgando que não acordaria. O seu pranto inconsolável perfura-me os ossos. Não posso fazer nada. Paredes, pátios, portas, corredores separam-me da criança, que mal conheço. Se entrasse em sua casa, ao ser descoberto pelos pais, como explicaria a minha intrusão, a minha boa vontade, a minha consciência do sofrimento alheio? Assim, desespero ouvindo um pranto isolado, ainda que também simbólico. Uma dor que não será permanente e que, no entanto, contém toda a dor do mundo.”

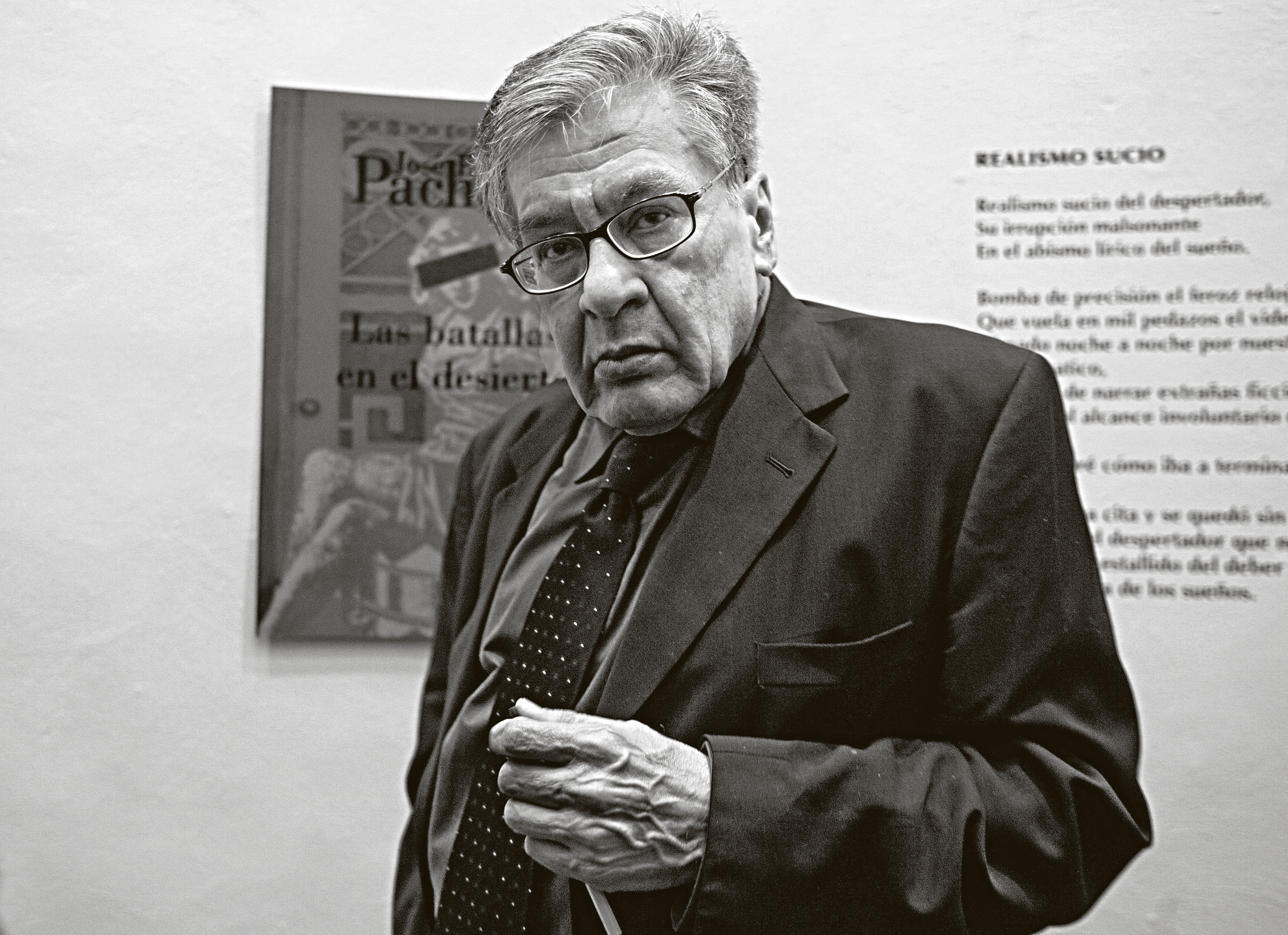

Considerado uma das figuras cruciais da literatura hispano-americana do último século, Pacheco nasceu e finou-se na Cidade do México (1939-2014), e Miguel Filipe Mochila, responsável pela edição antológica da sua poesia que agora é dada à estampa com o selo da Maldoror, no estimulante prólogo que nos oferece, encontra um sentido particularmente expressivo no facto de a sua morte ter ocorrido depois de bater com a cabeça, admitindo que ao longo da sua vida não fez outra coisa senão provocar em si mesmo uma série de contusões, batendo uma e outra vez com a cabeça contra esse maciço de ruínas que é o seu país. Sendo uma das figuras de maior relevo da geração de 50, junto a autores como Carlos Monsiváis, Sergio Pitol e Vicente Leñero, começou a publicar com apenas 19 anos, tendo-se estreado como dramaturgo, antes de assinar o primeiro livro de poesia, “Los elementos de la noche” (1963), num arco harmonioso que se estende até “La edad de las tinieblas” (2009) e os “poemas-enigmas” de “El espejo de los ecos” (2012), com a sua obra a ser reunida num volume de mais de 800 páginas. Além dos versos, tem duas novelas (“Morirás lejos” e “Las batallas en el desierto” – livro que teve uma edição portuguesa na Oficina do Livro, em 2006), dois volumes de contos (“El viento distante” e “El principio del plácer”), e ainda encheu algumas estantes enquanto tradutor de nomes como Oscar Wilde, Eliot, Beckett, Tennessee Williams, Marcel Schwob. Assinou milhares de artigos em jornais e revistas literárias, que viriam a ser reunidos, já postumamente, em três volumes, e escreveu ainda guiões para o cinema e outras peças de teatro, juntando-se a todo este labor a docência universitária (além de ter dado aulas no México, também o fez no Canadá e nos EUA), e ainda o esforço de divulgação cultural e de edição, tendo elaborado antologias da poesia mexicana do século XIX, uma outra do Modernismo hispânico, e ainda preparou, com Octavio Paz, o volume “Poesía en movimento”, 1915-1966. Mas o importante é que os seus feitos não nos façam exaltar a carreira em vez de um decisivo cadastro, tendo sido sobretudo um desses batedores do fim do mundo, alguém que mostrou uma determinação e uma astúcia fabulosas no esforço de deslindar o fenómeno de decomposição deste mundo, as dobras temporais, e como o apocalipse nos tem servido de afrodisíaco para não vermos como “o fim do mundo já dura há muito/ E tudo piora/ Mas nunca acaba”.

Talvez o pior seja reconhecer que, enquanto alguns sentem um certo alívio pois já cá não estarão para colher os horrores que a sua arrogância provocou, outros irão sentar-se à mesa para engolir os frutos invertidos desse abismo sucessivo que nos contempla sorrindo. É como detective de um lado e historiador do outro, que Pacheco emerge vasculhando as cinzas, esse tempo que não pede desculpa a ninguém. E se tantos dos seus poemas são afáveis, desenhando gestos que nos caem como uma mão sobre o ombro, de forma a transmitir um ânimo que não se confunde com o intragável optimismo que outros nos vendem, é indubitável que a sua mensagem se dirige àqueles que não se distraem nem aumentam o volume de algum aparelho de forma a abafar o “mudo grito deste desabamento que nunca cessa,/ as construções suspensas em si próprias, Parecem/ grandes camas desfeitas postas de pé/ porque os seus habitantes já estão mortos”.

As páginas que arrancamos e sentimos necessidade de cravar na nossa intimidade acabam por ser bastante dolorosas, chegamos a sentir muitos destes poemas como verdadeiras bordoadas, e, no entanto, se outros buscam consolos, Pacheco deixa claro que “a última cortesia do infinito colapso” pode estar nessa resistência daqueles que vão até ao fim de olhos abertos, reconhecendo que, no limite, cumpre-nos ouvir a canção até esta se esgotar, quando já só restam as moscas, castigadoras e oraculares ao mesmo tempo, as vingadoras não sabemos exactamente do quê. No fim, Pacheco empresta a sua consciência a uma delas, que troca um último olhar connosco, deixando claro quem deve sentir pena de quem: “Nojo e dor nos causam os indefesos./ Se houvesse Deus, não existiriam os humanos./ Vivem só para nos hostilizarem/ com o seu ódio impotente.// Mas tenho pena deles: não têm asas./ Por isso é que se arrastam no inferno.”