Quantas vezes o leitor trocou de telemóvel nos últimos cinco anos? Quantos computadores pessoais ou aparelhos de televisão teve nesse período? Há duas gerações, quando um casal de classe média gastava o salário de um mês na compra de um eletrodoméstico, sentia que estava a fazer um investimento para algumas décadas, se não mesmo para a vida. Hoje suspeita-se que fabricantes desonestos e irresponsáveis coloquem uma espécie de detonadores que fazem com que os seus produtos se avariem pouco depois de ultrapassado o prazo da garantia. Enquanto a esperança de vida dos humanos aumenta, a esperança de vida de eletrodomésticos e aparelhos de tecnologia diminui drasticamente: não são feitos para durar, mas sim para manter a indústria no seu galope acelerado. Na hora de decidir o que comprar, o consumidor age em conformidade: prefere um produto barato. Se se estragar, o prejuízo não é grande. Deita-o fora e adquire outro. E assim sucessivamente.

A falta de durabilidade dos bens de consumo não é um dado absolutamente novo. Há perto de cem anos, um crítico de arquitetura, historiador das cidades e filósofo autodidata norte-americano já colocava a questão de forma incisiva: «Ninguém vive melhor por ter mobílias que, no espaço de poucos anos, caem aos bocados ou que, se esse burlesco meio de procura falhar, ficam fora de moda. Ninguém se veste melhor por usar roupas de tão má qualidade que ficam velhas no fim da estação», escreveu Lewis Mumford na sua obra Técnica e Civilização (ed. Antígona), recentemente editada em Portugal pela Antígona. Mas aquilo que Mumford descrevia como uma situação bizarra e caricatural é hoje pura realidade.

As mesmas perguntas

Premonitoriamente, o seu livro de 1934 colocava perguntas que se mantêm perfeitamente atuais. Para onde nos conduz a sociedade de consumo? Como é que máquina alterou a relação do homem com o meio ambiente? Qual a fatura a pagar pela vertigem do progresso? Cerca de dez anos depois da publicação de Técnica e Civilização, o autor obtinha uma resposta que confirmava os seus piores receios: o potencial destruidor da ciência e da tecnologia modernas ficou cabalmente demonstrado com a detonação da bomba termonuclear em Hiroxima e Nagasáqui.

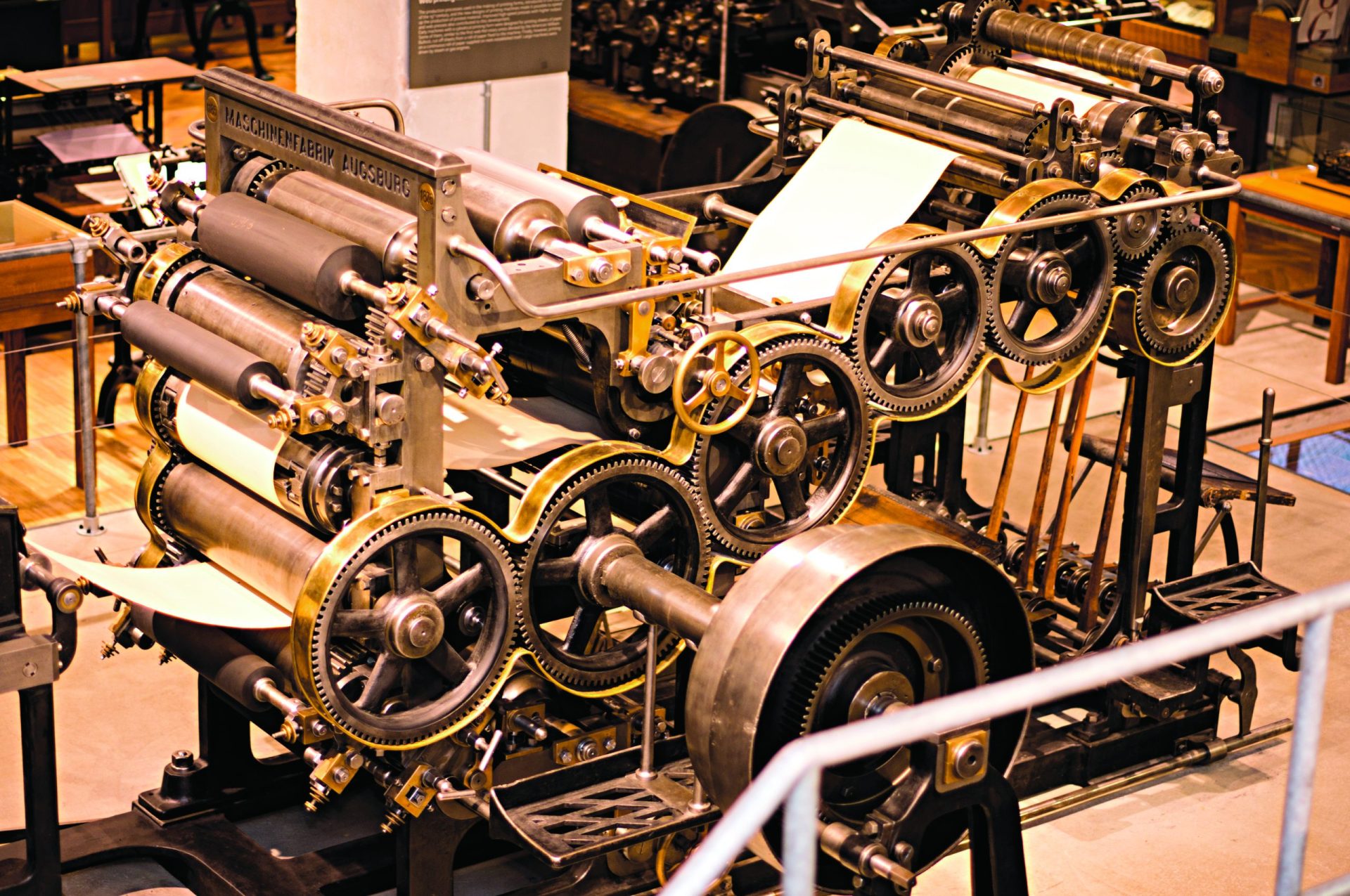

Onde começara esta caminhada? No entender de Mumford, era um erro pensar que a mecanização tinha começado apenas com a Revolução Industrial que ocorreu em Inglaterra no final do século XVIII. Vinha de muito antes. A esse dealbar da técnica chamou fase eotécnica (de Eos, a deusa grega da Aurora), período que situou sensivelmente entre o ano mil e 1750. «As invenções estratégicas permitiram o aparecimento de coisas que não existiam antes: relógios mecânicos, o telescópio, papel barato, a impressão, o prelo, a bússola, o método científico – invenções que eram meios para novas invenções, conhecimento que era o núcleo da expansão do conhecimento».

Entre as novidades, o autor destacava o relógio, «a máquina mais importante da era industrial moderna», em vez da máquina a vapor «pseudo-inventada» por James Watt. Justificava-o com o facto de o relógio não só ter alterado por completo a noção do tempo – que se tornara mensurável, regular, abstrato e universal – como por ter servido de modelo a todos os mecanismos posteriores.

A obsessão com o tempo

Mumford tinha, aliás, uma obsessão com o tempo: planeava cuidadosamente cada dia, com um horário rígido para o cumprimento de cada tarefa, de forma a não desperdiçar um segundo; e, a 1 de janeiro, infalivelmente, definia quais os objetivos que se propunha alcançar no ano que se perspetivava.

Nascido a 19 de outubro de 1895, filho ilegítimo de um homem de negócios, Lewis Mumford foi criado pela mãe. O seu interesse pela tecnologia manifestou-se desde cedo: os seus heróis de infância eram os grandes inventores como Edison, Marconi e os irmãos Wright, os protagonistas do primeiro voo, e ainda jovem montou um rádio com os conhecimentos adquiridos na escola técnica Stuyvesant, que dava aos seus alunos formação nas mais variadas áreas, do desenho ao desporto, das humanidades à tecnologia. Aí, «os meus interesses alargaram-se e as minhas notas pioraram», escreveu na sua autobiografia.

Foi também nesse período que começou a interessar-se pelos problemas da cidade e do urbanismo, em passeios com o avô por Manhattan. Graças a eles, começou a apreciar os edifícios e as suas qualidades – mais tarde, valer-se-ia dessa experiência para os seus artigos de crítica de arquitetura para a revista New Yorker, nos quais condenava os excessos da construção em altura ao mesmo tempo que alimentava uma marcada nostalgia pela Nova Iorque desaparecida da sua infância. As suas ideias ousadas e o seu estilo contundente – disse por exemplo que, comparadas com as grandes obras de engenharia do século XIX, as pirâmides do Egipto não passavam de «um monte de lama» – valeram-lhe uma enorme popularidade, atestada por ser tema de capa da revista Time de 18 de abril de 1938.

A síntese dos seus estudos sobre arquitetura e urbanismo encontra-se cristalizada no clássico A Cidade na História: as suas origens, transformações e perspetivas (disponível em edição brasileira da Martins Fontes). Mumford considerava a cidade «uma obra de arte coletiva» e foi assim que a analisou, desde as povoações primitivas às megalópoles contemporâneas, com os seus arranha-céus opressivos e os seus monumentais congestionamentos de trânsito. Considerava as Torres Gémeas do World Trade Center «uma ostentação do orgulho e do exibicionismo tecnológico norte-americano».

O ponto de equilíbrio, no seu entender, tinha sido atingido durante o período eotécnico, como escreveu em Técnica e Civilização: «A energia do regime eotécnico não se desfez em fumo e os seus produtos não foram rapidamente deitados para o lixo. No século XVII, ela tinha transformado as matas e os pântanos do Norte da Europa num cenário contínuo de bosques e terrenos cultivados, aldeias e jardins. Os prados nus e as florestas densas tinham sido substituídos por uma paisagem humana ordenada e as necessidades sociais do Homem tinham feito nascer centenas de novas cidades, solidamente construídas e comodamente organizadas – cidades cujas dimensões, ordem e beleza ainda rivalizam, mesmo na sua decadência, com a anarquia sórdida das localidades que lhes sucederam».

Como se depreende das palavras acima, para o autor essa degenerescência fora causada por aquela a que chamava Segunda Revolução Industrial, que ocorrera em Inglaterra no final do século XVIII. Mumford bebera em Marx a consciência dos efeitos devastadores da entrada em cena da fábrica, que desfigurara a paisagem natural e, aliada ao capitalismo, transformara os homens em peças de uma engrenagem gigantesca e num «recurso a explorar, a escavar, a explorar e, por fim, a deitar fora».

Felizmente, os malefícios aí descritos tinham, entretanto, sido atenuados pela chegada de um novo período, a que Mumford chamou neotécnico. Nele, a tecnologia havia feito um caminho de adaptação ao homem e de aquisição de certas qualidades orgânicas. «Para a eotécnica, os produtos-chave foram a madeira e a água; para a paleotécnica, o carvão e o ferro; para a neotécnica, a eletricidade, as novas ligas de metais», defendeu. Pelo mesmo raciocínio, podemos interrogar-nos se o elemento decisivo do nosso tempo será um material, ou algo mais impalpável como o bit, o ‘tijolo’ com que se constrói o sistema binário do mundo digital.

Os riscos do progresso

Na sua obra, Mumford mostra-se ambivalente no que toca ao progresso: alerta para os riscos reais que ele acarreta, mas também mostra laivos de otimismo. A última frase deixa tudo em aberto: «Por mais que tenham ficado aquém das suas possibilidades intrínsecas, a ciência e a técnica moderna legaram à humanidade pelo menos um ensinamento: ‘nada é impossível’».

Das conquistas mais úteis e admiráveis às engenhocas mais extravagantes, o tempo tem confirmado a sua profecia. Mas afinal o aparato tecnológico serve para libertar o homem ou, pelo contrário, acaba por aprisioná-lo?

Hoje, quando vemos adultos vidrados em ecrãs luminosos ou as filas de consumidores que dormem ao relento para serem os primeiros a adquirir o último modelo do iPhone, constatamos que a tecnologia tem efetivamente feito muitos reféns. Mas que se deixam prender por vontade própria.