Ao fim de três semanas de controvérsia, Fernando Medina reuniu-se esta semana com subscritores da petição ‘Contra o apagamento dos brasões da Praça do Império’. Do encontro saiu a promessa de que o município irá trabalhar «numa solução que respeite o sentido e o sentimento das pessoas que procuram a valorização desse elemento». Uma novidade, já que o projeto de renovação daquele jardim previa a remoção dos brasões. Ainda assim, os subscritores da petição não dão a preservação dos brasões por garantida.

Mas como pôde o destino de uns quantos arbustos ganhar foros de polémica nacional?

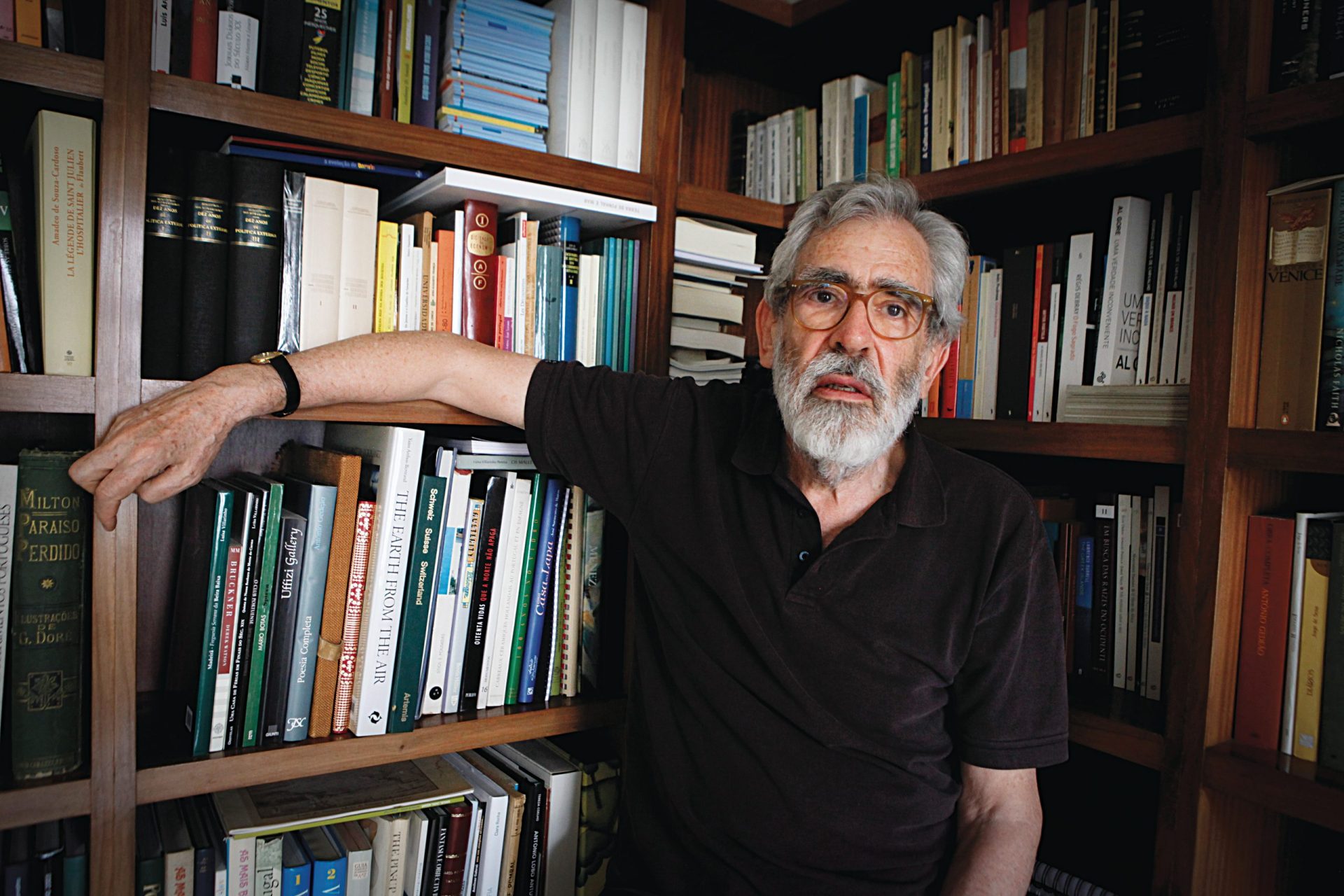

«Os buxos em si próprios não são muito importantes, mas é um assunto com altíssimo significado», considera o sociólogo António Barreto. «É um gesto que faz parte de um movimento. Não estou a dizer que há uma conspiração de bandidos, nada disso, mas há um movimento de refutação, reescrita e reinterpretação da História de Portugal. Esse movimento passa, entre outros aspetos, por varrer alguns traços dessa História. Parece um fait-divers, a recomposição de um jardim, mas há algo de muito importante que está em causa», considera o sociólogo.

António Barreto recorda que esta tendência tem, de resto, uma longa linhagem. «Durante o Pombal houve inscrições com nomes alusivos aos Távoras e aos Viseus que foram apagadas. No tempo dos liberais assim se fez aos absolutistas, na República assim se fez aos monárquicos. Esta espécie de vingança é confrangedora».

Ao mesmo tempo, reconhece que é natural que os espaços, os jardins, as construções e até os monumentos sofram alterações ao longo do tempo. «Passei recentemente longos dias e longas noites a fotografar o Mosteiro da Batalha para uma exposição, e descobri que tem 500 anos de alterações. Houve transferência de túmulos, reconstruções, reedificações e restauros. A História também é isso, a vida que as coisas tomam. Umas vezes por motivos inevitáveis – como a chuva, a ruína, o abandono –, outras vezes por motivos mais deliberados. Neste caso, não queria que a minha geração colaborasse nesta tentativa de apagamento, de reinterpretação, de falsificação da História».

E teme que, caso a retirada dos brasões avance, o «apagamento» não fique por aí. «Se se retirarem os brasões, se a população ficar tranquila – quem não gosta cala-se, e quem gosta grita vitória da democracia e da liberdade – não há nenhuma razão para depois não ir a outros sítios. Pode-se limpar a rosa-dos-ventos em frente ao Padrão, que é o mais fácil, e ir ao Padrão a seguir. Vamos fazer como se fez em Roma, que se apagaram frescos? Como se fez com a Reforma e a Contra-Reforma? Como se fez contra os judeus na Europa toda? Como se fez contra os Távoras e os liberais?», questiona.

Mas a quem aproveita afinal esta «reescrita da História»? O sociólogo divide os promotores destas iniciativas em dois grupos. «Haverá um grupo de descendentes das vítimas que querem, em primeiro lugar, revalorizar os seus antepassados, o que acho muito bem; em segundo lugar, querem eles próprios não ser vítimas do mesmo tipo de segregação e de desprezo – o que também considero muitíssimo bem; e em terceiro lugar querem obter vantagens – com isso já não sou solidário».

De outro lado, identifica um grupo constituído por «portugueses, europeus, brancos, cristãos ou ex-cristãos, que querem fazer uma recomposição das estruturas de classe e das estruturas de poder político, e que estão muito, muito interessados em demolir as fontes históricas da sociedade, porque veem nas fontes da História uma legitimação das classes dominantes. Para certos elementos do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e até socialistas, aceitar a legitimidade da História de Portugal significa aceitar a legitimação das classes dominantes de hoje. Percebo essa estratégia de pensamento, mas considero inadmissível que se queira refazer uma estrutura de poder político à custa da ilegitimação da História anterior».

‘Cobardia inaceitável’

Apesar da promessa feita por Fernando Medina, ainda não é claro como ficará o Jardim da Praça do Império. «Correm notícias – não sei se é verdade – de que há uma proposta para, em vez de ter só brasões da cruz de Cristo, da esfera armilar e das antigas colónias, pôr também bandeiras e emblemas dos novos países – a bandeira de Angola, a bandeira de Moçambique. Tudo isso me parece completamente idiota», comenta António Barreto. «Se querem fazer algum monumento com as bandeiras e os escudos das ex-colónias ou com os países da lusofonia, façam-no. Agora, tentar um compromisso entre a cruz de Cristo e a catana, isso já me parece inaceitável».

Noutros momentos, considera António Barreto, a Câmara Municipal de Lisboa já «tem dado sinais de cobardia cultural». E apresenta como exemplo o famigerado Museu dos Descobrimentos. «Foi prometido pela lista do dr. Medina. Depois alguém disse que o descobrimento é fascista, então passou a ser o Museu da Descoberta. Mas a descoberta também não era consensual e passou a ser o Museu do Encontro. Entretanto parece que acabou, e já se fala de um Memorial da Escravatura. Tanto na questão dos brasões como no Museu dos Descobrimentos, a Câmara teve uma atuação inaceitável de cobardia», acusa.

‘Só fazem aumentar o racismo’

Quase paralelamente à discussão dos brasões correu uma outra, suscitada pela morte de Marcelino da Mata. Exaltado como herói por uns, outros, como Mamadou Ba, consideram-no um «criminoso de guerra». «Faz parte da mesma controvérsia», afirma Barreto, que admite que o militar nascido na Guiné possa ter sido «as duas coisas», tal como o general Patton, Winston Churchill ou Afonso de Albuquerque.

Ao mesmo tempo, lamenta que alguns dos rostos da ‘luta contra o ódio’ só contribuam para o promover. «Quando vêm à televisão falar do racismo, é com uma tal carga de ódio que só fazem aumentar o racismo e a dificuldade das relações sociais».

A esse propósito, evoca um episódio que testemunhou quando era deputado: a visita de Samora Machel a Portugal em 1983. «Havia muito preconceito contra o Samora Machel, diziam-se coisas horríveis, contavam-se imensas anedotas, muitas delas racistas. Mas por onde andava deixava uma espécie de onda de simpatia».

Aquando da receção no Parlamento, porém, muitos temeram um incidente diplomático. «Tinha de ser recebido num salão onde há uns frescos de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral a conquistar qualquer coisa. Diante deles está um grupo de índios e um grupo de negros, alguns dos quais a fazerem vénias. Havia uma grande emoção no Parlamento entre os funcionários e alguns deputados, que diziam que o Samora Machel não podia passar ali. Então arranjaram uma maneira de a comitiva dar uma volta tão grande que ele não via o painel. Acontece que ninguém conseguia segurar o Samora Machel [risos]. E, ao entrar na sala, ele virou-se e foi por iniciativa sua ver os painéis, o que deixou o pessoal consternado».

A reação do Presidente moçambicano não foi, no entanto, a que alguns temiam. «Com as mãos na cintura, uma pose que ele tinha muito com frequência, olhou para o fresco, deu uma gargalhada, apontou com o dedo para o negro que estava no primeiro plano e diz: ‘Este sou eu’. E riu-se, riu-se, riu-se, satisfeitíssimo, o que deixou envergonhadíssimos todos os funcionários e deputados que achavam que ia haver um problema terrível. Esta atitude é mil vezes mais eficaz a apagar os preconceitos racistas do que a contrária», conclui.