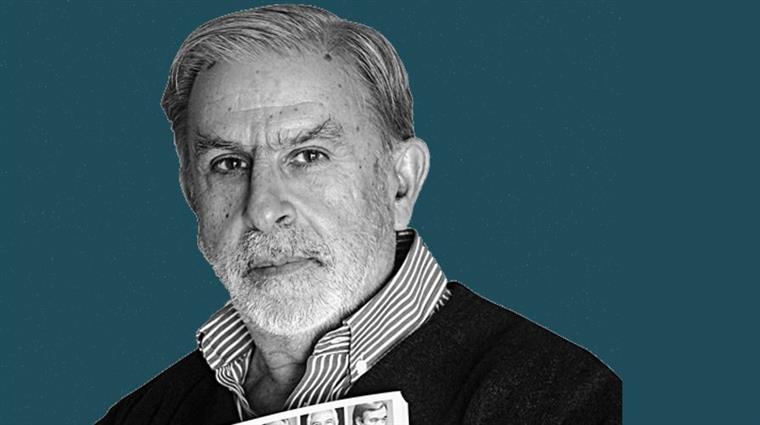

De um leitor amigo, Carlos Aurélio, recebi um email que começava assim: «Depois do primeiro, vou a meio da leitura do segundo volume do seu Salazar e a sua Época e, confesso, que se comecei a achar demasiado jornalística e desnecessariamente minuciosa a narrativa, acabei por me render, relegando para segundo plano a função de historiador que não era a pretendida. Acaba o leitor por se sentir envolvido por dentro e não em posição falsamente objetiva, sempre mais ou menos esquemática e manipuladora. Muito grato, portanto!».

E em email posterior acrescentava:

«Lendo o seu Salazar tenho quase a mesma sensação de quando li o Canto do Carrasco (2 volumes) de Norman Mailer há 40 anos! Narrativa sóbria dando os factos para que o leitor decida em si quanto aos sentimentos e justificação das personagens».

Há duas formas consagradas de abordar a História: os estudos académicos e o romance histórico.

Nos primeiros privilegia-se o rigor, a objetividade, o distanciamento, o respeito pelas fontes, a investigação exaustiva. Invoca-se mesmo a ‘ciência’.

O romance histórico resulta da construção de um enredo a partir dos factos conhecidos.

Ambas têm vantagens e inconvenientes óbvios.

Os trabalhos académicos, com a preocupação obsessiva do rigor, tornam-se frequentemente áridos, pouco atraentes, às vezes ‘chatos’. Colocando-se na posição daqueles juízes que rejeitam tudo aquilo que não é possível provar cabalmente (e que por vezes leva à absolvição de arguidos em situações em que os indícios são esmagadores), certos historiadores acabam por deixar de fora uma parte interessante da História.

Por outro lado, em nome da ‘relevância histórica’, ignoram o pormenor saboroso ou pitoresco.

O marxismo também contribuiu para tornar os livros de História menos interessantes. Ao desvalorizar o papel dos homens, só dando importância às ‘circunstâncias’, ao criar conceitos como as ‘infraestruturas’ e as ‘superstruturas’, ao agarrar-se aos números e às estatísticas, o marxismo esterilizou a narrativa histórica.

Reduziu-a a um relatório sem sabor, fechado numa caixa pré-formatada, fabricado à luz de conceitos ideológicos predefinidos.

Por paradoxal que pareça, um romance histórico pode retratar melhor a realidade de uma época do que um livro de História convencional. Porquê? Porque tem a possibilidade de agarrar a vida na sua globalidade. Não fica limitado pelas regras do historiador, que funcionam muitas vezes como um espartilho. O perigo do romance histórico é dar dos factos visões erradas, por falta de rigor ou deficiente investigação. Ou mesmo adulterar por completo a História, através da construção de um enredo que não entende nem respeita o espírito da respetiva época.

A liberdade do romancista histórico pode, assim, funcionar nos dois sentidos: tanto para agarrar mais profundamente a realidade como para a trair.

Neste livro de que o amigo leitor fala – e no anterior, Estado Novo: a História Como Nunca Foi Contada – eu não quis fazer História no sentido académico. Nem tinha, de resto, preparação para isso. Também não quis escrever um romance histórico, em que o leitor teria dificuldade em destrinçar entre os factos reais e os ficcionados. Procurei antes fazer aquilo a que chamarei uma ‘reconstituição histórica’. Como? Descrevendo os acontecimentos como se os vivesse; valorizando os grandes protagonistas; interpretando os factos sem preconceitos ideológicos. E tudo numa linguagem despojada, que procura não desviar a atenção do leitor com malabarismos de escrita.

Entre a História académica e o romance histórico, segui uma terceira via: contar a História como se conta qualquer história, cingindo-me aos factos conhecidos, não inventando novos enredos, mas retendo o pormenor que dá sal ao texto, explorando hipóteses que a História convencional negligencia, valorizando o papel das principais figuras. É que, se as circunstâncias condicionam os homens, estes também criam a sua própria circunstância.

É claro que não inventei a roda. Se a certa altura achei ingenuamente que podia ter descoberto uma maneira diferente de contar a História, depressa percebi que não. Já não falo de autores americanos, muitos deles vindos do jornalismo. Mas, pesem embora as devidas distâncias, basta pensar em Oliveira Martins e no seu Portugal Contemporâneo. E, num plano literariamente mais modesto, em Rocha Martins e no seu monumental D. Carlos, por exemplo.

Em conclusão, não me interessa olhar para a História como um juiz olha para o processo ou o médico legisla disseca um cadáver. O objetivo é colocar-me dentro dos acontecimentos, vivê-los e contá-los como se estivessem mesmo a acontecer. E não gosto de falar dos protagonistas como se fala dos mortos: procuro ressuscitá-los e falar deles e dos seus feitos como se ainda estivessem vivos.

O amigo leitor Carlos Aurélio percebeu isto. Primeiro ‘estranhou’ a prosa; depois deixou que ela se ‘entranhasse’ nele.

É reconfortante ter leitores assim.