Ninguém sabe muito bem o que faz despontar um mito. Talvez a força irrenunciável das coisas simples, um encanto que sabe defender-se, despindo-se ao lado do coração de tudo o que não fala o idioma da dor e da ternura. Chavela Vargas sabia alguma coisa sobre o tom a que o mito responde. Na última das suas tantas despedidas, semanas antes de morrer, aos 93 anos, rendeu por fim homenagem a Federico García Lorca, e depois disso até a rosa, a mais pública e emputecida, parecia surpreendida no quarto em que foi virgem: “La rosa,/ no buscaba ni ciencia ni sombra:/ confín de carne y sueño,/ buscaba otra cosa.”

Desapareceu há seis anos, no abrasivo verão de 2012, a mulher que nunca se deitou com um homem, mas tinha um carinho imenso por Pedro Almodóvar, a quem chamava o seu esposo, neste mundo. É ao realizador espanhol que se reconhece o papel capital no resgate da cantora, tendo-a ajudado a largar o tabaco e o álcool, o que permitiu que gozasse de um êxito fulgurante nas duas últimas décadas da sua vida. “Adeus, vulcão” foi o título que deu à nota em que se despediu de Chavela, elogiando a forma como “fez do abandono e da desolação uma catedral em que cabíamos todos e da qual se sai reconciliado com os próprios erros, e disposto a continuar a cometê-los, a tentar tudo outra vez”.

Nascida em 1919, em San Joaquín de Flores, na Costa Rica, Isabel Vargas Lizano não guardou boas recordações da sua terra natal, que abandonou aos 14 ou aos 17 anos. É complicado traçar um calendário fidedigno da vida de uma artista que não reservava aos estreitos limites do registo biográfico grande apreço. É mais fácil lembrar as muitas vezes em que Chavela se mostrou irritada sempre que tentaram corrigir as suas mentiras, as lérias ou as fantasias que contava, fosse a respeito da sua idade, fosse no tocante a alguns episódios que tendem a ser levados à letra mas que nunca passaram de liberdades poéticas. Assim, a sua biografia, além de truncada aqui e ali pela lenda, tem largos períodos imersos em névoa, incluindo a década e meia que passou num estupor alcoólico, os anos que antecederam o seu reaparecimento e a segunda carreira, a partir de finais da década de oitenta, anos em que os rumores da sua morte circulavam sem haver quem os negasse. Fosse como fosse, no léxico desastroso e afectivo a que deu voz, o remorso nunca teve grande destaque, e comentando esses anos de desvario etílico disse: “Mandei abaixo uns quarenta e cinco mil litros de tequila e asseguro-vos que, ainda assim, estou em condições de doar o meu fígado”.

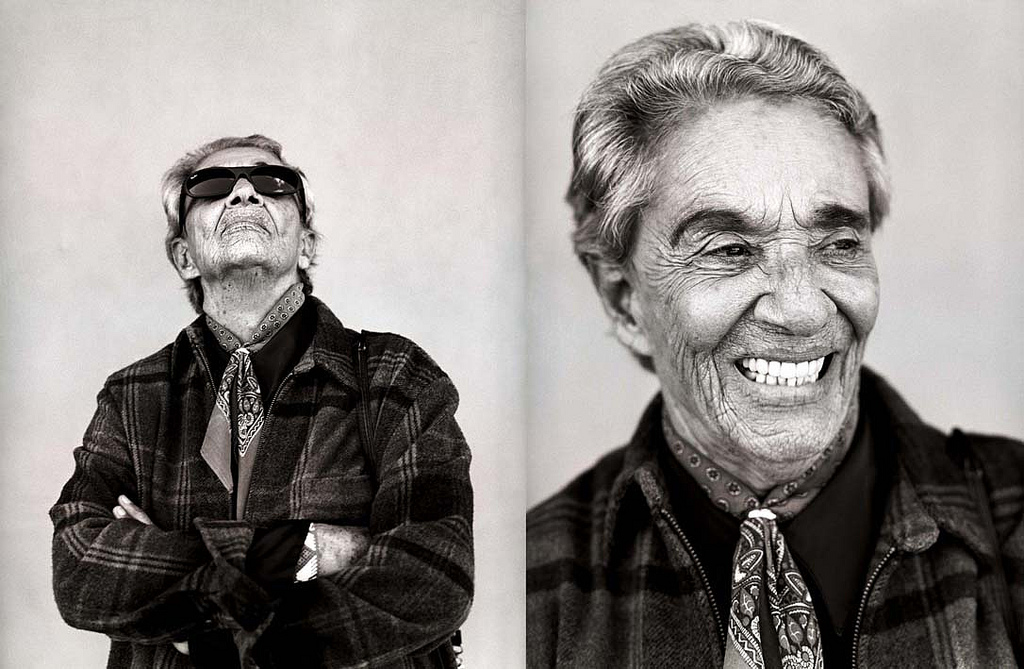

Bem ilustrativo dessa bravia inspiração com que se desembaraçava de tudo quanto a vida lhe impunha contrariando o seu desejo, certa vez terá tido este diálogo com um dos seus entrevistadores: “Sim, sou mexicana”, “Chavela, mas se nasceu na Costa Rica…” E ela responde: “Nós, mexicanos, nascemos onde o raio da nossa vontade desabe!” E assim triunfou contra outros planos que o destino pudesse ter para ela, assim cativou o imaginário de gerações de artistas, a “mais macha dos machos”, não deixando por isso de ser uma grande dama. A mulher que, em pequena, os pais escondiam quando recebiam visitas, pela sua forma estranha de ser e vestir-se, acabaria por se fartar das perguntas que lhe faziam sobre os aspectos mais vulgares do seu mito. Tem fama de ter sido a primeira mulher a usar calças, de andar armada, mas ela própria dizia que, nos primeiros anos no México, não começou logo por desafiar as convenções, por ter uma atitude rebelde num país profundamente conservador. Fez o que faziam as outras cantoras nos clubes e cabarés: usou os tacões e os vestidos, mas de tanto tropeçar em palco, acabou por trocá-los pelas calças e os lendários ponchos.

É imensa a fascinação que ainda atrai o romance de Chavela com Frida Kahlo, a longa temporada que terá vivido em casa da pintora e de Diego Riviera nos seus primeiros anos no México. E há também uma série de anedotas ligadas ao período mais boémio, à alta noite na companhia do célebre compositor e cantor José Alfredo Jiménez, que foi um perfeito cúmplice na criação artística como na devassidão, descendo juntos ao coração das trevas do alcoolismo. No fim da década de 1950, Chavela gozou de uma certa fama em Acapulco e, tratando-se de um destino popular entre gringos endinheirados, foi convidada para actuar no casamento de Elizabeth Taylor e Michael Todd. Como bom macho, Chavela contava esse episódio atingindo o clímax da bazófia, repetindo que o amanhecer do dia chegou tendo Ava Gardner nos seus braços.

Pouco interessa se a vida raramente esteve à altura do seu encanto. É sabido que teve romances com dezenas de mulheres, e até as esposas de alguns figurões mexicanos. Entre elas, a mulher de Emilio Azcárraga, um manda-chuva do mundo empresarial que lhe moveu uma perseguição durante anos e que fez com que muitas companhias se recusassem a gravar os seus discos. Chavela sabia que a sorte que foi tendo ao amor a pagaria caro nas mesas onde o jogo é mais sujo. A este respeito, sempre foi dizendo: “As pessoas, simplesmente, amam ou não. Os que amam, irão fazê-lo todas as horas da sua vida, intensa e apaixonadamente. Os que não amam jamais se elevaram um centímetro que seja do chão. Homens e mulheres apagados, sem sangue.”

Por isto mesmo, a biografia de Chavela são as provas do muito que amou, de um modo tão avassalador de traduzir numas poucas palavras a imperiosa derrota de quem sempre que vai a jogo aposta tudo, e perde o que tem, sem perder o sentido da falta, essa ausência gritante que os amantes cantam. Foi assim que Chavela deu por si muitas vezes a viver da caridade dos amigos, a juntar uns poucos feijões para voltar a jogo. Mas o que fez dela um monumento da canção no mundo hispânico é o estilo que foi forjando, a doçura que se ganha à vida sob tortura, a rara profundeza de uma experiência que tem do macho esse impulso violento e do feminino o êxtase incapaz de arrependimento.

No dossier que o governo mexicano submeteu meses antes da morte de Chavela, propondo-a ao prémio Príncipe de Asturias, Carlos Monsiváis deixava em inequívocos contornos a singularidade desta artista: “Quando Chavela Vargas começou a cantar em finais de 1950, surpreendeu pela sua atitude desafiante e a sua radical intensidade. Não foi só na aparência que deu o salto sobre o muro das regras estabelecidas, mas musicalmente prescindiu do mariachi, eliminando das rancheras o seu carácter de festa e expôs em toda a nudez a sua profunda desolação”.

Para acabar de vez com essa fome que se sacia com as migalhas que ficam de uma vida imensa, Almodóvar cita o que ela disse para calar todos os que a acusavam de ser uma exagerada: “E se querem saber mais sobre o meu passado, é preciso dizer outra mentira. Dir-lhes-ei que venho de um mundo estranho, que não sei nada do que é a dor, que triunfei no amor e que nunca chorei”. Na negação de tudo o que é mais evidente no estilo vorazmente trágico de Chavela, ilumina-se a força de uma mulher que não separa a intensidade de cantar daquela que nos leva, enfim, a chorar.

Voltando ao convívio que Chavela foi mantendo toda a vida com os poetas e com os mortos, por altura da homenagem a Lorca, disse numa das últimas entrevistas que foi esse convívio que lhe tirou o medo da morte, do que está mais além. “Não me preocupa a morte. E até pode ser algo belíssimo, porque não? Mas a questão é ter vivido como eu vivi: 93 anos, aqui na terra.”

Ora, já no lançamento, em Madrid, do álbum “La luna grande”, com as interpretações que fez da poesia e dramaturgia de Lorca com ritmos que lhe tinham servido para outras canções, explicou que a relação com o poeta morto durante a Guerra Civil espanhola perdurava desde a temporada que passou na Residência de Estudantes de Madrid, no mesmo quarto em que Lorca tinha vivido anos antes. Foi ali que recebeu a visita de um passarito amarelo que, segundo ela, continha alma do poeta. E está aí a chave do que soa a alguns como mentira ou ilusão. Essas estratégias de sobrevivência que adoptam aqueles que sofrem como mais ninguém. As estórias que se contam, essas religiões desgarradas, cultos de um para um, e cujo exemplo alenta alguns mais. Como disse Chavela nessa tarde de verão, a menos de um mês da sua morte: “Tudo me apaixona, os poetas, o céu, a vida para guardá-la e levá-la aos lugares onde nunca se foi, ali estarei de ombro na ombreira dessa porta onde se abrem as estrelas. Ali estarei esperando-te.”