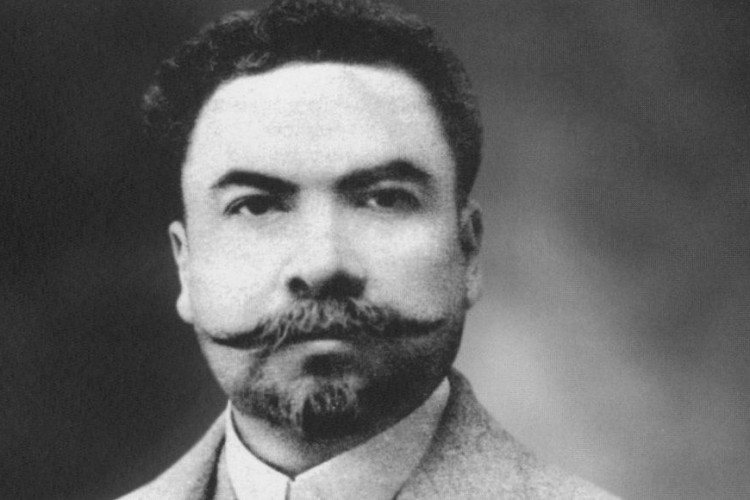

Nado num paupérrimo tugúrio da incógnita Metapa, o nicaraguense Rubén Darío (1867-1916), cujos contos são antologiados no belíssimo “Curiosidades Literárias e Outros Contos”, em versões de Rui Manuel Amaral, ascenderia a pulso, e contra todas as probabilidades, a demiurgo da modernidade hispânica. Como García Márquez, que dizia de memória os versos do seu “Lo Fatal”, de 1905, que tinha como os melhores alguma vez lavrados na sua língua, sendo órfão foi a custo criado por uns tios-avós, ele que viria a ser tido como o pai da moderna poesia em espanhol.

Uma ilimitada curiosidade e um arrojo despudorado fá-lo-iam fintar as circunstâncias fatais. Deu-se o caso de dar com o labor maníaco de Rivadeneyra, editor de uma Biblioteca de Autores Espanhóis em colossais tomos a duas colunas que chegaram às mãos do menino Darío na biblioteca pública natal, monumental capricho naquele que era um dos mais pobres lugares da América. E o menino absorveu o passado e pôs-se a juntar versos, e tomou-lhe o gosto e a fama, feito fenómeno de feira. Curas, matronas, viúvas e mães de menininhas núbeis pediam-lhe loas à Virgem, madrigais e sonetos de oferecer a adolescentes pomposas, panegíricos a cavaleiros mortos.

Com a outra mão, sempre a crónica jornalística. Aos 14 anos publicava Darío no semanário “La Verdad” um artigo escandalosamente anticlerical, e não se ficou por um e não se ficando ele logo lhe correu no encalço a polícia, com um processo por vadiagem, acusação um tanto premonitória, pois aquele menino haveria de conhecer muita América e muita Europa. Uma das testemunhas convocadas para o tramar no processo declarou: “Não conheço o jovem Darío. Ouvi dizer que é poeta, e como para mim poeta é sinónimo de vadio, declaro que o é”. Foi o primeiro contacto do autor com a acrimónia social contra as liberdades poéticas, que tão crítico o fez do seu tempo, como estes contos bem testemunham. Condenado a prestar serviço comunitário, de porte franzino e roupa farraposa, más figura e fama de poeta e jornalista, odioso ofício para o pensamento oficial, quiseram-no a varrer ruas com correntes de arrasto, mas conseguiu absolvição, desaparecendo para Managua, onde foi acolhido pelo semanário “El Porvenir” de Nicaragua. Ali teimou na sedição com “El idioma español”, invectiva contra a ortodoxia da Real Academia Espanhola, e treinou-se em artigos humorísticos, na reportagem do quotidiano, sempre com insolência estilística, com soltura, com um gozo que tanto o adestraria na técnica que faz vívida a sua contística.

Depois, outros felizes acasos lhe endireitaram o rumo vadio e o fizeram, afinal, peregrino. Com 19 anos foi até ao aliciante Chile, que acabava de triunfar na guerra contra o Peru e a Bolívia. A sua primeira crónica chilena, publicou-a logo em “El Mercurio”, sobre a erupção do vulcão Momotombo a que assistira ao largo do lago de Managua, no dia em que deixou a Nicarágua. Também ele foi uma erupção na franja estreita do Cone Sul, instalando-se no diário “La Época” por recomendação do general salvadorenho Juan Cañas, que o persuadira dizendo “vai, nem que seja a nado, nem que te afogues pelo caminho”. Escreveu sobre incêndios e furtos, quezílias de tasca e brigas de vizinhança que espiolhava em esquadras e hospitais. Bebeu de boémias e misérias, do bordel do porto ao luxo festivo dos salões, tratou com anarquistas e aristocratas, fez-se amigo do filho do presidente Balmaceda e leu na sua biblioteca os novos autores franceses que lhe traçariam a rota da revolução que empreenderia, inspirada em Baudelaire ou Verlaine. Começou a escrever obscenamente bem, e à quarta colaboração com “El Heraldo”, na secção de sports, chamou-o o director ao seu gabinete e disse-lhe: “O senhor escreve muito bem… O nosso jornal precisa de outra coisa…” E por escrever bem foi despedido.

Porém, em “La Época” continuava a granjear espaço de manobra, e saíram ali alguns dos textos que viriam a integrar “Azul…” (1888), mescla de poesia e ficção que anuncia a ruptura modernista que engendraria, e que – outro milagre – chegou às mãos de Juan Valera, influente crítico espanhol que prematuramente o celebrizou. Mas o jovem Darío não se deixava engodar pelo fácil servilismo ao status quo ou à fama à vista. Quando, em 1892, a Nicarágua o fez secretário da delegação que enviou às festas do quarto centenário do “descobrimento” da América, com a lata que empregava em todas as suas coisas, pagou o afecto com que os metropolitanos o receberam lendo-lhes “A Colón”, icónico poema-grito da condição desesperada da América, varado de anseios de que o Colombo homenageado nunca se tivesse desencaminhado até àquelas equivocadas Índias.

A vadiagem estava-lhe no sangue. Foi a El Salvador e à Guatemala, encontrou-se com Martí em Nova Iorque e aportou em Paris, onde conheceu um Verlaine bêbedo de absinto, a fada verde dos modernistas de que viria a ser ele próprio tão mortalmente devoto. Novo regresso ao seu continente, desvio por Cartagena, e Buenos Aires como cônsul da Colômbia, outro azar decisivo, pois Buenos Aires era então a primeira grande metrópole ibero-americana e permitir-lhe-ia granjear um círculo de companheiros de luta, como gostavam de dizer no Ateneo portenho, entre os que constavam os modernistas seus discípulos, como Lugones. A plata patinava e a boémia exigia-lhe tostões para custear o acesso aos paraísos artificiais alavancados à força de álcool, haxixe ou ópio, drogas da moda e dos livros. E começou a escrever para “La Nación”. A urgência era tal que um dia se pôs a lavrar o obituário de Mark Twain, pois corria o rumor de que a morte o colheria breve, e não o colhendo ficou em dívida com uns quantos camaradas que nessa noite beberam à conta do pagamento avultado que viria do tal trabalho.

Mas a actividade jornalística nunca foi para ele só um modo de sustento, e sim uma plataforma de experimentação com dignidade artística, tubo-de-ensaio da desfaçatez que permeabilizaria toda a sua obra. “La Nación” era o maior jornal da língua, um gigante que imprimia todos os dias mais de cem mil exemplares, e nele publicou Darío retratos dos poetas que encabeçavam a renovação da poesia e lhe abriam as portas da modernidade, de Verlaine a Moréas, de Leautréamont a Poe, de José Martí a Ibsen. Reuni-los-ia em 1896, em “Los raros”, e entre eles aquele que dedicou ao nosso Eugénio de Castro, que a reboque de Darío, que o resenhou, traduziu, lhe tributou poemas e enviou livros e cartas, ganhou fama continental. No mesmo ano, publicou o nicaraguense Prosas profanas y otros poemas, explorando novos metros e ritmos, assentando o modernismo.

Aqueles foram anos fulcrais. Nova Iorque, Paris, Buenos Aires eram as estações, no mapa mental de Darío, do frenesim da cidade, da velocidade moderna, da nova era tecnológica, globalizante, industrial. Como correspondente de “La Nación”, foi para Espanha incumbido de relatar a ressaca do desastre de 1898, ano em que a metrópole perdeu as últimas colónias, desastre esse que serve de mote a «D.Q.», incluído nesta antologia. Associou-se então à apologia de um pan-hispanismo contra a ascensão imperialista dos Estados Unidos da América, mas com uma crueza tal que, em Madrid, as suas crónicas ofenderiam académicos e políticos, por denunciarem a prepotência da metrópole caída em desgraça, o seu colonialismo mental. No seu trânsito espanhol contactou com a chamada Geração de 98 e em particular com os jovens modernistas, seus seguidores, Villaespesa, Valle-Inclán e Juan Ramón Jiménez. A sua presença foi um estímulo decisivo para a renovação da literatura espanhola, como reconheceria até Unamuno, o qual lhe foi inicialmente hostil, dizendo-lhe sarcástica e xenofobamente «cingida a cabeça de raras penas», ao que logo ripostou Darío que sim, «a pena com que escrevo», numa carta que encetou a reconciliação dos dois colossos. Resistências não lhe faltaram, de Clarín ao Cernuda que nele bizarramente acusou o sangue indígena como razão de defeitos poéticos. Mas obteve o favor de Antonio Machado, García Lorca ou Vicente Aleixandre, que viram nele o revolucionário de toda a língua, essa língua a que, segundo Borges, ofereceu nova música, ele que tinha vocação de pianista e andara com o piano às costas nas suas errâncias, até se ver forçado a empenhá-lo.

Certo é que aquele órfão da longínqua Metapa, actual Ciudad Darío, mudaria a pauta das relações das literaturas hispânicas, tomando-lhes as rédeas, fazendo a poesia espanhola dançar ao seu ritmo. Octavio Paz afirmaria mais tarde que toda a poesia moderna em castelhano nasceu com Cantos de vida y esperanza (1905) e Borges garantia que, “quando um poeta como Darío passa por uma literatura, tudo nela muda. Não importa o nosso juízo pessoal, não importam aversões ou preferências, quase não importa que o tenhamos lido ou não. Sem darmos por isso, deu-se uma transformação misteriosa, impalpável, subtil”. A aptidão para o risco que o lançaria no trilho revolucionário talvez lhe tenha vindo desse não ter nada a perder ditado pelas circunstâncias da infância, a par da miscigenação linguística da Nicarágua natal, na variedade de falares permeáveis a todas as licenças. Talvez tenha sido isso a animar nele o inaudito à-vontade com que experimentou, em mais de 500 páginas de poemas que antecederam a publicação, aos 21 anos, de “Azul…”, todas as variantes métricas, estilísticas e vocabulares imagináveis à época, vampirizando a sua língua e outras, nutrindo-se de Garcilaso, Góngora, Cervantes, barrocos franceses, Hugo, D’Annunzio, Castro, Baudelaire, Verlaine, e enxertando-lhes nova raiz, com veios de luxuriante colorismo, sensualidade arrojada, pirotecnia verbal, ousadias melódicas e imagéticas, exotismos vários, faunos, ninfas, centauros.

São traços que também lhe traçam os contos, e foi o seu modo de fazer a crítica da espúria modernidade real, maquinal: “vereis nos meus versos princesas, reis, coisas imperiais, visões de países distantes ou impossíveis: que quereis!, eu detesto a vida e o tempo em que me calhou nascer”. Contacto privilegiado com essa vida e esse tempo, teve-o quando La Nación o enviou a Paris para cobrir a Exposição Universal de 1900, pois aquela não era só a Paris de Verlaine, era também o vórtice da modernidade tecnológica, do progresso, do ócio burguês, dos cabarés, da moda, dos music halls e do turismo, perante a qual sentia a um tempo sedução e repulsa. Não espanta que encontremos também neste volume essa ambígua relação, travada sempre pela defesa da imaginação e da linguagem poética, da dignificação do dom de uns raros em empresa ruptural, libertária, face à modernidade civilizacional de que se mostra crítico.

Se é certo que Darío é menos cotado como prosador que como poeta, estes contos, numa edição que orgulharia a obsessão gráfica que ele tanto cuidou, em versões onde uma certa literalidade é bem doseada a favor de um efeito de estranhamento fiel à sua poética, encontramos a mesma desfaçatez verbal, a mesma insolência formal, a mesma frescura de um poeta com experiência de repórter, de ritmos e cores contagiantes. Em ficções que tematizam a relação conflituosa entre arte e sociedade, fazem a crítica do materialismo capitalista, servem de palimpsesto exuberante de matérias históricas ou literárias, se lançam no género fantástico ou na crónica humorística, celebrando sempre o descaramento imaginativo e formal, encontramos aqui pretextos suficientes para nos deixarmos surpreender por este a quem Borges chamou um dia “o Libertador” e do qual disse ter renovado tudo, temas, vocabulário, ritmos, “a magia peculiar de certas palavras”. Lendo-o e achando nele o admirável vigor destas versões, esclarece-se-nos a que se referia o autor d’ O Aleph quando afirmava que “o seu labor não acabou nem acabará. Mesmo aqueles que um dia, como eu, o combateram, compreendemos hoje que o continuamos”.