Toda a gente sabia que a relação entre Norman Mailer e Gore Vidal era atribulada. Os dois escritores discutiam com frequência sobre muitos assuntos, principalmente sobre a literatura. Vidal considerava o vocabulário de Norman basicamente reduzido. Certa vez, mais acalorado pelas libações alcoólicas, Mailer perdeu as estribeiras e foi aos fagotes do amigo. Este, no chão, sangrando do nariz, não perdeu a compostura. Limitou-se a ironizar: «Mais uma vez, Norman, faltaram-te as palavras…».

A vitória de Mailer neste combate foi pífia. Afinal, sempre gostara de boxe e chegara não apenas a treinar como a combater. Depois, o boxe acabaria por entrar em definitivo na sua extensa obra, sobretudo em O Combate.

A versão original é de 1975: The Fight.

Li-o, talvez, no ano seguinte.

Agora saiu uma versão portuguesa, publicada pela D. Quixote.

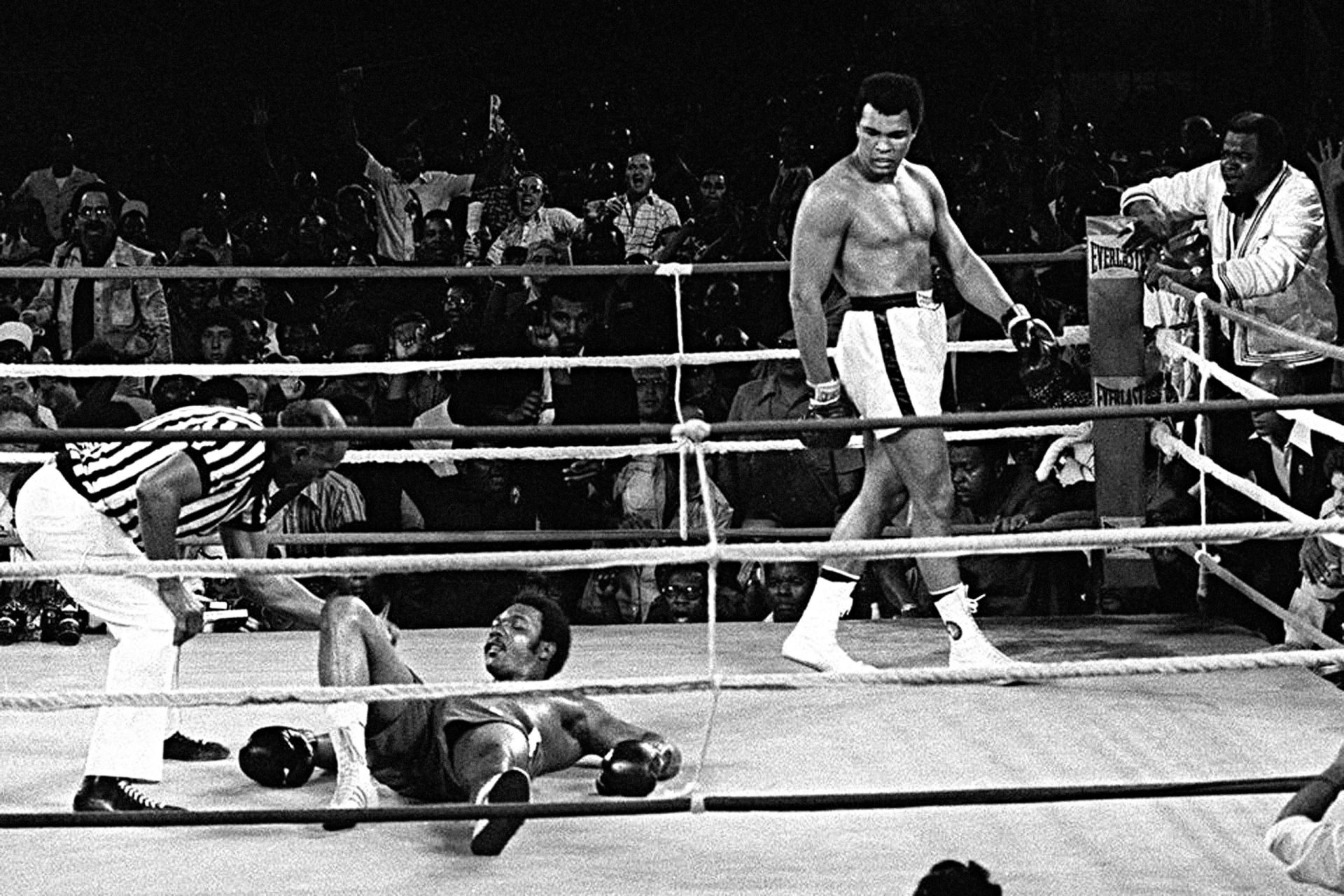

Há quem pense que as personagens principais de O Combate são Muhammad Al e George Foreman, os pugilistas que foram a Kinshasa, no Zaire, a convite do então presidente Mobutu, disputar o título mundial de pesados, em 1974. Um engano. Naturalíssimo, aliás. A personagem principal é Norman. O Norman que tudo vê e tudo escreve e que se trata a si próprio por Norman.

E na história de Norman, o Norman, personagem principal, baila por entre Ali e Foreman como se estivesse sobre o ringue da vida.

«Um combate entre dois negros num país negro, organizado por negros e visto pelo mundo inteiro: eis uma vitória para o mobutismo», lê Norman num dos cartazes verdes e amarelos colocados pelo governo do presidente Mobutu ao longo da estrada que liga Nsele a Kinshasa. «Uma honra para o homem negro!»

A obra de Norman Mailer já tinha entrado pelos caminhos da raça em The White Negro e em Of the Fire on the Moon, mas nunca esteve tão intensamente mergulhada na negritude de que falava Leopold Sénghor como em O Combate onde, o afro-americano atinge todos os géneros de estereótipos, a começar pela força vital que só os homens de raça negra parecem ter o direito de usar como arma social. No episódio em que Norman, cuja relação de amizade com Ali era por demais conhecida, é apresentado a Foreman pelo relações-públicas deste, Bill Caplan, Foreman não deixou de abrir um sorriso como reconhecesse em Norman um colega campeão, embora na escrita. Mas deixou-o de mão estendida. «Desculpe não lhe apertar a mão, mas como vê tenho as mãos nos bolsos». E, em seguida, Norman escreve os pensamentos de Norman: «É óbvio. Se tinha as mãos nos bolsos, como é que ia tirá-las de lá? É o mesmo que perguntar a um poeta que está a escrever um verso se quer o café com leite ou com natas. No entanto, Foreman fez a sua afirmação com tal simplicidade que a ideia pareceu mais simpática do que grosseira. Estava a dizer a verdade. Era importante manter as mãos nos bolsos. E também era importante manter o mundo à distância. Vivia mergulhado no silêncio. Flanqueado por guarda-costas exatamente para manter a distância de quem quisesse apertar-lhe a mão, conseguia estar no meio dessas pessoas no átrio e não ter contacto com ninguém. A sua cabeça estava sozinha. Havia campeões que tinham uma presença desmesurada. Transpiravam carisma. Foreman tinha silêncio, que vibrava à sua volta em silêncio».

Para lá do boxe e da raça

Dizer que O Combate é o melhor livro jamais escrito sobre boxe é um erro tão grande como considerar o combate entre Ali e Foreman em Kinshasa como uma simples luta a golpes de punho pelo título de melhor do mundo. Ambos são muito mais do que apenas isso. São um mergulho nessa sociedade que transforma o pugilismo numa profissão para homens que, de outra forma, talvez cometessem homicídios em plena rua e no complexo redimensionamento das colónias africanas em teatros de marionetas experimentais de ditaduras cruéis que vieram, ao seu tempo, desmentir o racismo simples da raça para o levar ao racismo impensável das etnias e das famílias.

Norman, no papel de Norman, entra pela selva de Rumble in the Jungle com a ferocidade de um leitor de factos e de um ansioso repórter de personalidades: «Foreman, o campeão do mundo de pesos-pesados, tem de viver num mundo onde deixou de haver proporções. É provavelmente o mais aterrador assassino desarmado que existe. Só com as mãos poderia trucidar cinquenta homens antes de ficar cansado ao ponto de ter de parar. Ou o número será mais próximo da centena?»

Depois, Norman vira-se para Muhammad e o discurso suaviza-se. Talvez não sendo capaz de esconder a simpatia mútua que sempre os uniu: «Uma razão para Ali inspirar amor (e relativo pouco respeito pela sua força) era que a sua personalidade sugeria invariavelmente que não faria mal a um homem comum, limitando-se a fazer o mínimo possível para repelir um ataque e passar ao seguinte. Ao passo que Foreman era uma ameaça total. Em qualquer pesadelo de carnificina, mataria sem parar».

Norman, o jornalista, enviado-especial ao especial Zaire de Mobutu, escolheu o lado em que quis ficar. O Zaire do Zaire do Zaire: moeda, Zaires; gasolina nacional, Petrol Zaire; cigarros, «fumez Zaire». Mobutu, nascido Joseph Desiré. «Numa demonstração de autenticidade sem limites, agora chama-se Mobuto Sesse Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga – guerreiro todo poderoso que pela sua resistência e inquebrantável vontade de viver irá de conquista em conquista, deixando atrás de si um rasto de fogo – ou, numa tradução mais efetiva – o galo que não deixa uma única galinha intacta».

O guerreiro todo poderoso quis ter a seu lado os mais poderosos dos guerreiros, os homens dos punhos de ferro. Eu disse que foi muito mais do que um combate. Foi, até certo ponto, um regresso às origens, um retorno à selva, americanos e africanos de raízes idênticas. Norman esteve lá e viu. E leu: «Escutai os gritos do fantasma de Leopold/Que arde no inferno pelas multidões de mãos estropiadas». Caminhou pelas ruas de Kinshasa onde esperavam os brancos que viriam assistir à ascensão dos negros. Mas não vieram. «Ali, grão-vizir, tinha agora de mobilizar a nação do zaire, nação embrionária do tamanho do Alasca, o Colorado e o Texas juntos, a louca Kinshasa com os seus 280 mil ovos, 75 mil porções de manteiga e 115 mil cubos de açúcar a estragarem-se por culpa dos milhares de turistas que não tinham respondido ao anúncio negro do Rugido da Selva, não, não senhor, nenhum turista desembolsa dois mil dólares ou mais pela oportunidade de acabar num caldeirão de água a ferver num país que os belgas abandonaram tão apressadamente em 1961 que um correspondente da Time, Lee Grimes, recebeu as chaves de uma casa e de um carro das mãos de um homem que nunca tinha visto e lhe disse que os usasse antes de saltar para o ferry que ia enfrentar os tufos de jacintos para atravessar o rio Congo até Brazzaville, a segura Brazzaville».

Zaire, estranho Zaire.

A multidão crescente em redor de Muhammad, o amado Muhammad: «Ali Bumayang!»

O campeão do mundo que não tirava as mãos dos bolsos.

«SANGUE!, gritavam os feiticeiros magros com cara de caveira;/faz girar a matraca mortífera do vudu/Assola as terras altas./Rouba o gado todo, (Rec-rec, rec-rec, pim!/Bumba, bumba, bumba, BUM!/Um ragtime épico e troante,/Da foz do Congo/Às montanhas da Lua».

A viagem de Norman tem um fim e nós todos sabemos a história desse fim e o nome do vencedor que pairava como uma borboleta e picava como uma abelha. Mas não reduzam O Combate a um combate porque é muito, muito mais do que isso. Tão mais do que isso que posso cumprir facilmente a promessa que fiz antes de começar a escrever de que este artigo se resumiria a um único soco: aquele que Norman Mailer deu a Gore Vidal. Numa discussão sobre literatura. Um soco apenas para um combate infinito.