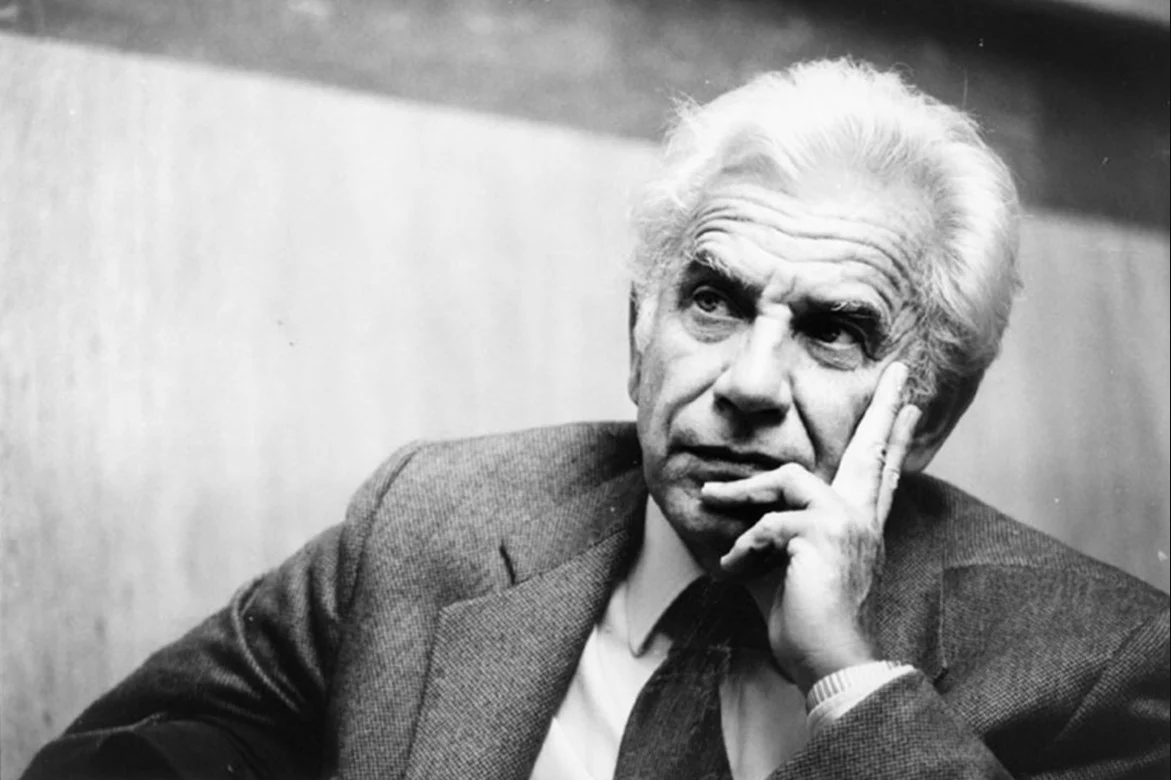

A ideia central da obra-charneira de 1966 “Operários e Capital” do filósofo e antigo senador italiano Mario Tronti, que morreu esta segunda-feira, aos 92 anos, passa por uma subtil inversão na forma como é compreendida a própria génese do capitalismo. Nela traçava uma mudança de perspectiva crucial, encarando as lutas de classe como um elemento que desencadeia este modelo económico, e não ao contrário. Essa revolução copernicana na senda do pensamento marxista foi sintetizada por Luhuna Carvalho numa publicação nas redes sociais: “As lutas são anteriores ao poder, ao domínio, à exploração, à opressão. O capitalismo é a reacção dos capitalistas à recusa operária em se deixar dominar. Primeiro existe a classe e só depois existe o capitalismo. Esta simples inversão deita por terra a dialéctica vulgar da esquerda eurocomunista e estalinista do pós-guerra e torna-se na ontologia política que irá sustentar uma sucessão vertiginosa de lutas que rapidamente se estendem para lá dos muros da fábrica. A classe não é uma vítima, não é uma populaça alienada e miserável, não é um grupo de coitadinhos à espera de uma vanguarda que a salve. É essa descoberta da potência indómita dos danados da terra que faz de Operários e Capital o manual secreto de um 68 global.”

Até ali, na composição do trabalho, a compreensão dessas relações sociais era apresentada pelos intelectuais sempre de forma algo evasiva, aleatória. Até que se chegou a essa conveniente figura ilusória de um "fim da história", que supostamente significaria o desaparecimento do trabalho assalariado e da classe operária, como explica Antonio Negri. “A tragédia que acompanhou a mutação do plano industrial e a metamorfose da força de trabalho foi assim reconduzida e encerrada na confusão inconsistente de uma suposta derrota do comunismo”. Num ensejo de participar de forma directa nas lutas operárias, Tronti chegou a colaborar em três números da revista Quaderni rossi no início dos anos 1960, antes de a abandonar com Alberto Asor Rosa, Romano Alquati, Antonio Negri e outros, para fundar uma nova revista, "Classe operaia", publicada de 1964 a 1967, e em que Tronti assumiu o papel de editor. O fundador do operaísmo italiano, desenvolveu uma profusa obra teórica nesses anos e mais tarde, com “Operários e Capital” a reunir uma série de textos que, como vinca Luhuna Carvalho, interpretam a intensidade e radicalidade das lutas operárias que ocorriam no interior do "milagre económico" italiano do pós-guerra, lutas que ocorriam à margem dos partidos e dos sindicatos, lutas onde os operários lutavam contra o trabalho abstracto e assalariado. “Tronti lê o antagonismo operário a partir de uma utilização Nietzschiana de Marx: todas as categorias da economia política são categorias de antagonismo. Tronti inaugura uma anomalia dentro do Marxismo, ou seja, um Marxismo que não é nem o Marxismo ortodoxo, simplificado e vulgar de Engels e Kautsky (do trotskismo, do maoismo e do estalinismo) nem a interminável quimera Hegeliana pelo ‘verdadeiro’ Marx.”

Entre nós, a obra seminal de Tronti foi editada pela Afrontamento logo após a revolução dos cravos, estando há muito esgotada. Luhuna assinala ainda o facto de, apesar de ter sido dos primeiros a virar costas à convulsão do Maio de 68, regressando ao Partido Comunista Italiano afirmando que o estado é o verdadeiro local da materialização do poder de classe, a irradiação do seu pensamento foi de tal ordem que se tornou “um escritor de cabeceira para figuras tão distantes como Pablo Iglesias, Franco ‘Bifo’ Berardi, Silvia Federici, Étienne Balibar, Fred Moten e o Comité Invisível”.

Era um tempo em que as pessoas começavam a ficar fartas, em que se apaixonavam por histórias de paraísos terrestres perdidos e reencontrados, e por não ser possível indicar longitude e latitude certas, tomavam-se as utopias como viageiras, apontando ao futuro como se também este fosse uma terra, algum verbo crepuscular que permitia pregar no sentido de uma posteridade magnânima, inventando para as populações desoladas essas ucronias da vida interior. Devastado pelos limites do presente, Nietzsche, um autor de eleição de Mario Tronti, escreveu isto buscando consolação: “Caminho entre os homens como entre fragmentos do futuro: desse futuro que consigo sondar.”

Tronti sempre reconheceu que os acontecimentos não vêm ao domicílio, que não são um serviço público como o gás ou a água, e que qualquer avanço resulta de um confronto, que se exige dos homens a clareza dessas convicções que organizam o pessimismo de forma a que este saiba agir radicalmente e assumir um grande risco. Por isso, não foi um mais um desses excedentários na história do marxismo, mas significou uma verdadeira anomalia. Há autores que apenas sabem lamuriar-se, que apenas conseguem medir os desafios pelas carências das suas vidas, ficando arredados numa agitação de sombras sujeitas a todo o tipo de humilhações e lutando por esmolas e migalhas. A morte de Tronti tem um peso numa época em que começa a parecer demasiado tarde para se ter olhos capazes de ver o mundo, de entender como este chegou a ser este horror impensável, e como poderia ter sido outra coisa. Hoje, tantos homens perderam as suas convicções pois não se lembram de um tempo em que não tenham adormecido e acordado numa sombra tão negra que lhes custa até nomear os seus desejos. Resta-nos a liberdade provisória desse passeio dos prisioneiros, e certas regalias com que manter a ordem, certos tráficos, jogos de azar; “os sóis rodam, os dias e as noites acabam por se fundir numa luz terna e brilhante que cega todos os olhos” (Paul Nizan).

E, no entanto, vêm-nos à boca o gosto de velhas promessas: “Quem não vê, verá. Aquele que vê, ficará cego.” Mario Tronti recordou estas palavras naquele que acabou por ser o seu último diálogo público no festival DeriveApprodi, com Adelino Zanini. A figura citada é das que teve um impacto mais profundo deslocando a tradição operária e comunista, como recordava Gigi Roggero, num texto evocativo dedicado ao filósofo e figura decisiva da política italiana. “É Jesus. Um Jesus que não dá a outra face. Um Jesus muito benjaminiano, que luta para vingar o passado. Um Jesus que divide o mundo em dois. Ricos e pobres, para o cristianismo primitivo. Trabalhadores e capital, para nós. Amigo e inimigo, no léxico do realismo político. Karl e Carl. Lenine e São Paulo. Homens deste mundo, mas não deste mundo: este é o militante revolucionário. Esse que nunca se deixa levar pelos céus utópicos de outros lugares. Nunca rasteja para as dobras oportunistas do presente.”

Ele está sempre lá, no seio, mas contra essa ordem do puro suceder, em que o que ocorre está longe de um carácter de acontecimento. Tronti era desses políticos empenhados que, no seu pensamento como nas suas propostas, desde cedo se libertara de toda a prudência. Se o seu percurso se caraterizou por fases diversas e só parcialmente complementares, enquanto operário, militante do Partido Comunista italiano, autor dessa obra-charneira que é “Operários e Capital”, e depois um momento ulterior em que se virou para devaneios acerca de teologia política, Roggero diz-nos que aquilo que o definia era a sua postura enquanto um homem “irredutivelmente partidário”. De tal modo que o obstáculo veio a ser tantas vezes a indicação sobre o caminho que devia prosseguir. No fim de contas, exige-se de qualquer pensador que defensa a singularidade do seu juízo através de um abandono destemido a esses fracassos que não deixam de apontar firmemente numa direcção, sinalizando algo de inefável, mas cheio de esperança. Isto mesmo caracteriza essa ingenuidade essencial, aquela dose imprescindível de fervor revolucionário que torna um homem um ser perigoso e, por isso, consequente.

“Quem olhar de fora, isto é, do tribunal da ideologia (que é sempre um tribunal burguês), verá muitas contradições, contradições retumbantes, contradições que ferem”, sublinha Roggero. “Aqueles que colocam essas contradições no interior da sua própria história [de Tronti] poderão compreendê-las, não para as justificar, mas para avaliar os erros políticos. Nisso Mario nunca se escondeu nem se esquivou. Justificou cada passo e cada erro, não se arrependeu de nada. As suas contradições, no entanto, foram sempre internas à agitação da táctica, nunca à cedência da estratégia.”

Nascido em Roma a 24 de julho de 1921, no seio de uma família operária que trabalhava nos Mercados Gerais e vivia no bairro Ostiense, depois de ter frequentado o liceu clássico "Pilo Albertelli", Tronti licenciou-se em Filosofia em 1956 na Universidade de Roma com Ugo Spirito, com uma tese sobre as primeiras obras de Marx. A par do seu empenho como académico, dedicou-se imediatamente à política, aderindo à Federação da Juventude Comunista em 1951 e ao Partido em 1954. A partir de 1970 dá aulas na Universidade de Siena, leccionando Filosofia Moral e depois Filosofia Política até ao início deste século. Em diferentes momentos esteve mais próximo da vida política, fundando, tendo fundado em 1981 a influente revista "Laboratorio politico". Depois de ter integrado as listas PCI nas eleições de 1987 para a Câmara dos Deputados, falahdno o objectivo, viria a ser eleito para o Senado nas eleições de 1992, nas listas do Partido Democrático de Esquerda. De 2004 a 2015, foi presidente da Fundação CRS (Centro para a Reforma do Estado) – Arquivo Pietro Ingrao, tendo sido novamente eleito para o Senado em 2013, nas listas do Partido Democrático.

Esta persistência não significa uma atracção pelo poder, nem uma adesão aos valores burgueses, antes pelo contrário. Conhecido como o “senador da destituição”, ao travar a sua luta no parlamento Italiano, “assumindo a derrota do projecto histórico do comunismo enquanto a derrota da única possibilidade de concretização de uma civilização humana que escapasse à barbárie onde começamos agora a molhar os pés”, diz-nos Luhuna, Tronti escreve nos anos 90 “La Politica al Tramonto” (“O pôr do sol da política”) onde afirma que agora sobra apenas o político. “A política é uma fronteira e um corte, um acto de separação entre amigo e inimigos (…) A política é então o contrário do político. A política é antagonismo, o político é a gestão e o governo da reprodução do capital. É daí que surge a sua proposta de um poder destituinte, de um poder que dissolvesse o poder reinante sem colocar um outro monstro semelhante no seu lugar”, explica Luhuna Carvalho.

Por sua vez, Gigi Roggero lembra que Tronti adorava o oxímoro, e que gostava de se auto-intitular de "revolucionário conservador". Buscando essa linha em que o pensamento não receia entrar em contradição, de modo a fazer dela um motor do pensamento subversivo. E Roggero assinala ainda como em cada frase, Tronti desferia uma sentença contra os patrões e o modo de vida burguês. “Sim, porque Tronti era o ódio irredutível aos patrões e à forma de vida burguesa (…) Era um ódio constituinte, a política começava aí.” E Luhuna reforça como ele estabeleceu “as categorias de uma epistemologia da ruptura: conhecer é tomar uma posição parcial, uma posição de corte, uma posição política de distância e de proximidade. ‘Só conhece verdadeiramente quem odeia’ diz em 'Operários e Capital'. O conhecimento que se sustenta na ideia de totalidade, na ideia de universalismo, é o da ciência do capital. Não obstante o tom materialista, é uma proposta que ecoa com os misticismos hereges do cristianismo, com a natureza inefável da totalidade, com o carácter espúrio das tentativas de descrição positiva do divino.” E Luhuna recordou uma comunicação que Tronti fez sobre Max Weber em Londres, em 2019, em que terminava com um testemunho sobre a necessidade de “um cuidado interior ante um mundo em colapso, deixando enquanto última frase solta o imperativo a que cada um esteja ‘em paz consigo próprio e em guerra com o mundo’”.

Num ensaio que publicou em 2012, Tronti ainda se debatia com as actuais formas de recusa, esses elementos criativos que buscam resgatar um sentido de combate à desolação do mundo contemporâneo, pondo em xeque as rectaguardas intelectuais do pós-modernismo: “Cantam o que nunca foi visto, mas limitam-se a repetir o que já foi dito. Estão alinhados com a opinião das maiorias democráticas. Cavalgam a onda das novidades que robustecem uma ideia de progresso, até serem engolidos. Não é tanto o mercado o que me preocupa, mas a adesão e a cedência ao gosto das massas subalternas aculturadas e armadas, ou melhor, desarmadas, com o politicamente correcto, é uma homenagem à sociedade do espectáculo, a assunção da civilidade do entretenimento, a fuga precipitada à realidade para cair nos braços do virtual, o abandono do espiritual na arte sem atingir uma corporeidade da inspiração. (…)

Lenine disse: a verdade é revolucionária. Hoje faria mais sentido dizer: o passado é revolucionário. Porque o passado é a verdade. Enquanto o falso é o presente: uma superprodução de artifícios, que acabou, não por acaso, por pôr em crise a própria produção de mercadorias. Tem sido engraçado notar que a elite deste mundo não sabe já como sair da gaiola de aço weberiana que construiu para controlar o trabalho. Recordemos: na arte como na política, não há outra coisa senão a luta. É verdade, precisamos da guerra para nos tornarmos inúteis. Mas não para que uma improvável paz perpétua kantiana tome o seu lugar, antes para que se estabeleça uma forma legal e legítima, civilizada e civilizadora, de conflito permanente entre Welt-und-Lebensanschauungen diferentes e opostas."