O terror de uma determinada época bem pode ser a forma como querem encerrar-nos exclusivamente nas suas noções e valores, nos limites daquilo que se autoriza imaginar, ou mais apropriadamente, segundo o jargão dos nossos dias, ambicionar. É uma forma de reclusão que chega a ser mais severa do que outras que procuram sufocar a existência de um homem num espaço ínfimo.

Já Cesariny pressentia que essa forma de perseguição aos viajantes que em vez do espaço decantam épocas, criando um depósito que só assenta no espírito de raros homens, estava bem viva no século XX, e as condições de uma evasão e de inversão profunda dos valores e desregramento dos sentidos são ainda piores e mais desgraçadas neste.

O importante em termos artísticos é desaparecer de onde estamos, não se deixar enraizar, nem ficar limitado por perspectivas amesquinhantes. Vivemos hoje a maior parte das nossas vidas exauridos, e vamos percebendo que, se agora as pessoas até podem ser livres, essa liberdade não tem qualquer conteúdo. É-nos difícil sentirmo-nos ligados a este tempo, e mesmo o esforço que nos é exigido quando procuramos concentrar-nos na leitura das notícias revela-se imensamente desgastante, como se tivéssemos de engolir uma sopa hostil de letras negras. E, depois, o tempo absurdo e ameaçador que nos é dado viver, consegue sempre adoptar um modo de baixa tensão, não apenas superficial, mas como se estivesse a poupar energia, capaz de aguentar e dissolver-nos num tédio infinito.

Estamos longe daquele sentido de que a verdadeira beleza reflecte uma revolta da vida contra tudo aquilo que a força a ser apenas isto. No fundo, os homens que vale a pena admirar são esses que parecem nascer com uma memória desajustada da experiência que lhes é oferecida pelo quotidiano, esses homens que passam a vida toda a inventar o que não existe, defendendo essa reserva de impossível, essa crença de que o que imaginam pode tornar-se real de um momento para o outro, e, assim, simultaneamente explicar e curar essa desolação de uma memória inconsolável.

Talvez por isso escrever e ler livros seja uma das últimas defesas da dignidade humana, como nos diz Richard Flanagan nessa estrondosa obra-prima que é “O Livro dos Peixes de Gould”. É como se os livros fossem esses testemunhos à margem dos manuais de histórias, essas sombras movendo-se de acordo com o balanço de cada leitor, para nos devolver aspectos da própria memória de Deus, isto antes de ele mesmo ter sido evaporado “nesta época de inexoráveis humilhações. No fundo, a ideia de que os homens são algo mais do que um pó esfomeado passa por esse modo de soprá-lo e reflectir um rosto mais vasto, como se as almas fossem elas mesmas uma espécie de fragmentos impregnados dessa lembrança do absoluto.

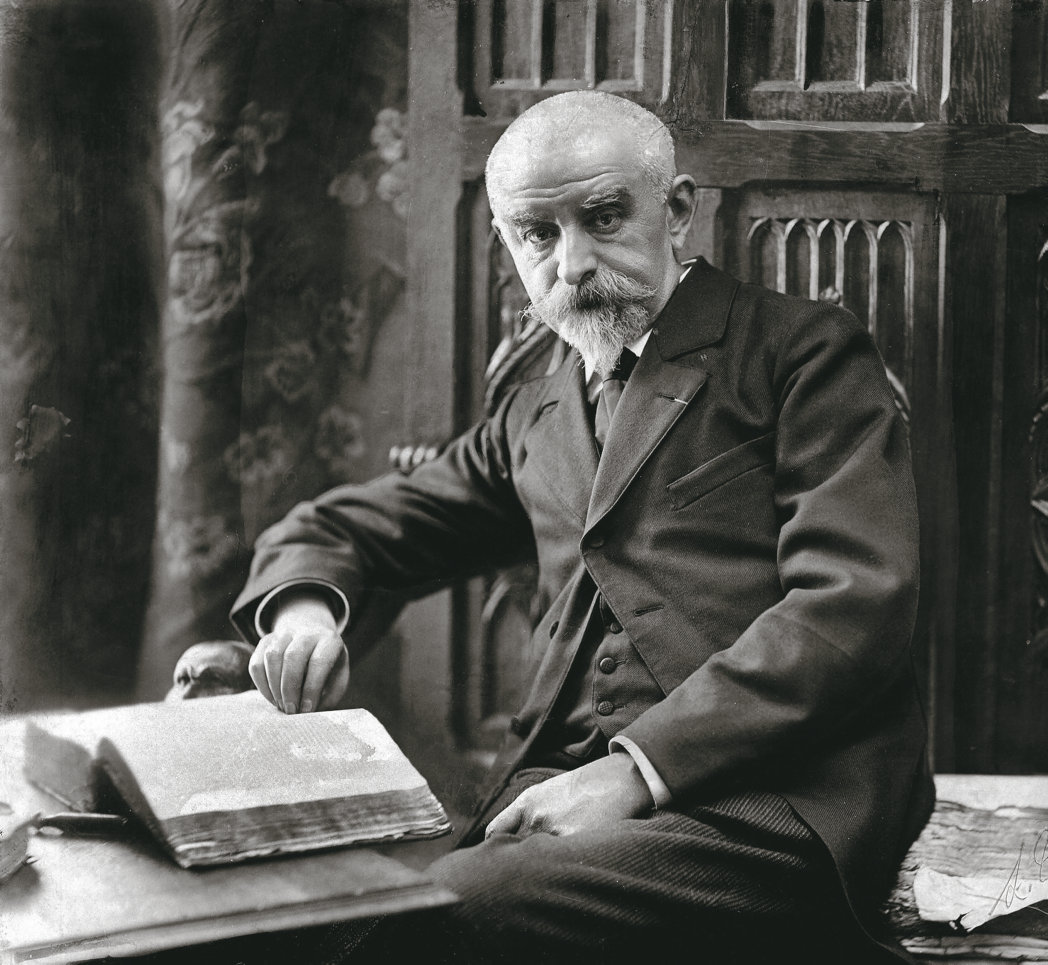

Mas recuemos mais de um século até uma outra obra vertiginosa na compreensão do abandono a que fomos entregues, como órfãos capazes apenas de gerar mais órfãos, condenados a enfrentar essa intempérie de estupidez que nos cerca por todos os lados. Joris-Karl Huysmans assinalou o momento em que a nobreza depois de um largo período de decomposição foi encerrada num túmulo de séculos, com a aristocracia a optar pela imbecilidade ou pela torpeza. Viu como a avidez se abatia sobre aquele século como uma lepra, e através de um alter-ego, um aristocrata de vinte e nove anos, o duque Jean Floressas des Esseintes, exprimia aquela sensação de se abandonar ao requinte de uma vida de seclusão, afastado dos salões de Paris, sentindo-se a tremer com aquela velhice que é própria de qualquer último exemplar da sua espécie, por mais novo que seja, “descamando-se numa poeira de obsolescência, jazendo como uma casca decrépita e vazia no meio de uma nova sociedade”.

E o que denuncia este duque? Uma influência que nos nossos dias nos desfigurou já por inteiro, de tal modo que a própria ideia da Europa deixou já de ser um ideal, tendo-se abastardado perante o grande cativeiro que a América impôs com os seus modos grotescos neste continente que se deixou vergar por vergonha dos capítulos mais negros da sua história, sem conceber como era essa a experiência que devia defendê-lo contra novas formas de idolatria, ainda para mais essa “raiando como um sol abjecto”, “a tirania do comércio com a sua venalidade e a sua estreiteza, com os seus instintos vaidosos e velhacos”, “essa imensa, profunda e incomensurável patifaria do financeiro e do novo-rico”, todos esses anseios de ostentação e essa vontade de “fazer parte do ignóbil e servil ajuntamento do século”. As massas, “as vagas da mediocridade humana subindo até ao céu”.

Nenhum outro inimigo foi mais insaciável do que esta nova classe de gente que faz dessa corrida desenfreada a sua religião, desse ânimo de extracção e acumulação até ao infinito, devastando tudo. “Mais celerada, mais torpe do que a nobreza depauperada e do que o clero caído, a burguesia tomava-lhes de empréstimo a ostentação frívola e a jactância caduca para as degradar com a sua falta de civilidade e educação, enquanto lhes roubava os defeitos para os converter em vícios hipócritas”, escreve Huysmans. “Autoritária e sonsa, baixa e covarde, ela metralhava sem piedade o seu eterno e necessário papalvo, a populaça, que ela mesma desaçaimou e atiçou para que se lançasse à garganta das velhas castas!”

Esta noção da degradação do antigo modelo social veio abrir margem, no entender de Huysmans, à coroação dessa repugnante classe que se desfez dos pudores e do peso da alma, deixando-se degradar pelo espírito burguês que acede ao poder “pela força do seu dinheiro e através do contágio da sua estupidez”. Assim, o próprio dinamismo das massas não significa outra coisa senão “o esmagamento de toda a inteligência, a negação de toda a probidade, a morte de toda a arte, restando, no meio de toda esta mortandade, alguns artistas aviltados e miseráveis, vivendo de joelhos, sobrevivendo de beijar ardentemente os pés fétidos dos grandes alquiladores e dos pequenos sátrapas de cujas esmolas dependiam”.

Não é preciso um grande esforço da imaginação para colar este diagnóstico aos caracteres da degradação absoluta das sociedades em que actualmente vivemos, como se a realidade tivesse concebido qualquer coisa que está já para lá do mundo, e nos sentíssemos todos ludibriados e humilhados enquanto vivemos a aproximação de uma crise existencial que nos remete de novo para cenários como os que eram concebidos pelo temível Deus do Génesis, com margem para a renovação dos cataclismos extintos, mas agora com efeitos multiplicados, deixando um rastro de destruição que fará das chuvas de chamas que consumiram as antigas cidades réprobas e as moradas do pecado parecerem castigos bastante suaves. E, no entanto, enquanto o mundo se vai acabando naquele registo das notícias que lemos todos os dias fazendo esforço para engolir aquela hostil sopa de letras, a um nível mais íntimo, a devastação é sentida sobretudo por esses espíritos que não sentem o menor fascínio pelos paraísos artificiais da burguesia, e um romance como “Ao Arrepio” fala-nos dessa desolação dos que olham com repugnância para uma sociedade onde cada indivíduo é estimulado a transformar-se num animal sem escrúpulos, procurando acumular riquezas e subir “à custa de toda a sorte de desastres, investindo em toda a espécie de catástrofes de maneira a granjear uma respeitabilidade para os seus atentados e roubos”.

Enquanto a burguesia se vai alambazando e se contam os minutos finais que antecedem a meia-noite desse desastre irreversível, por todo o lado podem ler-se os sinais de uma guerra civil planetária entre aqueles que se barricaram entre um dilúvio de patetices desenxabidas, formas de entretenimento histriónico e toda uma gama de produtos de efeito narcotizante, de modo a negarem a realidade, e os outros. Entre estes, encontram-se alguns que se sentem de tal modo abalados pela pestilência desse novo mundo que se abateu sobre o velho que o seu pessimismo não lhes permite resgatar as forças necessárias para travar um combate que não seja nesse regime solitário e arredado que a arte oferece a quem a ideia de um contacto directo serve apenas para degradar ainda mais aquele que está já no limite da sua paciência e que preferem seguir à distância todos estes desastres, pois consideram que “nenhum novo horror pode ser mais terrível do que a tortura diária do lugar-comum” (H.P. Lovecraft).

Ora, através deste seu sexto romance, que chegou às prensas em junho de 1884, o que Huysmans pretendia era dar folga a um génio elevado pela sua repulsa e desdém pelo sentido do futuro, pelos apetites e as ansiedades que inspirava a sociedade burguesa, alguém que virasse costas aos modos americanos do seu tempo, descobrindo no artifício um escape para todo esse desgosto, “dirigindo-se com toda a rapidez para o mundo dos sonhos, refugiando-se na ilusão de fantasmagorias extravagantes, vivendo só, longe do seu tempo, na recordação evocada de épocas mais cordiais, de meios menos torpes”, isto mesmo ele o deixa claro no prefácio que viria a acrescentar ao livro quase duas décadas depois deste ter provocado uma enorme perturbação nos salões.

“‘Ao Arrepio’ caiu como um meteorito no local da feira literária e provocou estupefacção e revolta; a imprensa desconjuntou-se; nunca se leu tanta divagação nem tanta exorbitância junta”, recorda Huysmans, troçando daqueles que então o chamaram de misantropo impressionista e qualificaram Des Esseintes de maníaco e de imbecil complicado. Um século e meio depois, o livro mantém intacta a magnificência de um estilo em que as frases actuam sobre o leitor como “substâncias finas e poderosas levadas a um grau de destilação vertiginoso, exalando aromas novos, novas embriaguezes”.

Já a sua carga de denúncia envelheceu magistralmente à medida que a agonia de uma língua velha e exultante volta a fazer-se ouvir através desta tradução sublime de Daniel Jonas, primeiro publicada com o selo da extinta Cotovia, de André Jorge, e agora repescada numa edição da Maldoror que, gráfica e fisicamente, consegue ser bem mais fiel ao entendimento daquele duque que “não admitia que os autores que tanto estimava fossem, na sua biblioteca, condenados a edições comuns, gravados em papel-farrapo, martelados por ferreiro”. Aquilo com que nos deparamos aqui é a uma novela que vai entretecendo o mais solerte enredo de forma a cerzir esses derradeiros lampejos das grandes obras desesperadas e eruditas, em que um encanto singularíssimo se alia na perfeição àquele estertor raivoso da decrepidez, aninhada de velhice nos fundos dos claustros, e que provoca em nós um deslumbramento que nos mexe no fundo das entranhas.

Esta é uma escrita dominada por um tipo de fantasia raríssima, educada com a doença e o delírio, e que se transforma numa gargalhada devastadora face aos sucessos desse lote de cacógrafos pios, dessa borga dos eternos optimistas que traficam o futuro na forma de mezinhas e outros enredos da superstição que servem para segurar a mão das velhas beatas face à aproximação do fim.

A cada capítulo Huysmans entrega-se a pesquisas pacientes e análises sulfurosas, uma actividade para a qual estava supremamente capacitado pela sua intervenção enquanto crítico de arte, na linha de outros escritores de então, como Stendhal, Baudelaire, Gautier, Goncourt, Zola, Maupassant e Mallarmé. Se nos seus cinco romances anteriores, Huysmans não tinha deixado de ser um seguidor da receita do romance naturalista de Zola, desta vez estava empenhado em livrar-se da intriga tradicional, “livrar-me do amor, da mulher, e fazer incidir o foco de luz sobre uma única personagem, fazer qualquer coisa nova, independentemente do preço a pagar”.

Ao Arrepio provava uma audácia capaz de fazer estremecer aquela e tantas outras sacristias, e cada um dos seus capítulos é uma investida procurando resgatar o concentrado de uma especialidade ou de um saber ameaçado, o sublimado de uma arte diferente. Cada capítulo acrescenta um novo território a uma prodigiosa restituição de um paraíso perdido, esses níveis que foram criados pelos espíritos mais argutos e sagazes, mais inspirados e cultos, e oferece-se como um artificioso Além, uma espécie de grande livro de cabeceira para as vadiagens oníricas, uma tremenda “Bíblia da decadência”, na expressão feliz de Julian Barnes, que tem em Huysmans um dos protagonistas do seu retrato de Paris e Londres no final do século XIX no livro “O Homem do Casaco Vermelho”.

Barnes assinala ainda aquela que será uma das originalidades mais inebriantes deste romance, e que acabaria por cativar tantos outros romancistas, que é a forma como a já ténue narrativa cede sem qualquer engulho a um puro registo ensaístico. Mallarmé, um dos poetas mais efusivamente louvados por Des Esseintes, retribuiria a penetrante análise dos seus versos, reconhecendo como aquilo que Huysmans produziu “é uma visão absoluta do paraíso de sensações puras que é revelada a um indivíduo quando colocado perante o prazer, seja ele bárbaro ou moderno”. Mas adianta que o mais “admirável em tudo isto, e o que dá ao seu livro a força que tem (que será decretada como imaginação louca, etc.) é que não haja um átomo de fantasia nele”. E remata: “nesta refinada prova de todas as essências, mostrou ser mais estritamente documental do que qualquer outro.”

No fundo, trata-se de uma ode de um ser habituado a essas viagens que se fazem lendo ou sonhando, a forma como um espírito se embebe em solidão e naquela comunhão com as sombras da noite, tantas vezes sentindo “um gozo particular, num quarto bem iluminado, em ser o único acordado e a pé, no meio de casas adormecidas e apagadas, uma espécie de prazer que talvez incluísse um toque de vaidade, uma satisfação anormal, como aquela que é experimentada por trabalhadores em horas extraordinárias, tardias, quando ao afastarem as cortinas das janelas, verificam que tudo à volta deles está apagado, tudo está mudo, tudo está morto”. Trata-se de uma exaltação desses consolos que restam aquelas que se sentem a naufragar no seu desprezo pela humanidade.

Nas suas tantas reflexões sobre a literatura contemporânea, a arte e a música, além das tão incisivas meditações sobre a literatura latina decadente ou tardia (um dos aspectos desta obra que foi mais aclamado, obrigando Huysmans a reconhecer que tinha roubado bastante nos três volumes sobre a história da literatura medieval escritos por Adolf Ebert), a par ainda das análises que se debruçam sobre os textos dos apologistas católicos, aquilo que o autor estava a fazer era a consolar-se da desolação íntima que lhe causava a noção de que o mundo reflectia cada vez mais as intrigas e as sabujices que caracterizam um contexto social composto por sacripantas e imbecis.

“Decididamente não tinha nenhuma esperança de descobrir em outrem as mesmas aspirações e as mesmas aversões, nenhuma esperança de se associar a uma inteligência que se comprazesse como a dele, numa estudiosa senescência, nenhuma esperança de se juntar a um espírito picuinhas e burilado como o seu, próprio de um escritor ou de um letrado”. Não é apenas uma obra de repúdio pela sua época, mas uma espécie de jangada e de operação de resgate, um baile exclusivista e um abrigo “longe do dilúvio incessante da estupidez humana”. E é também uma espécie de vingança de um ferocíssimo génio crítico que ergue esse seu magnificente refúgio e, deste modo, denuncia essa quantidade absurda e até degradante dos “sucessos que um público todo-poderoso reserva sempre e invariavelmente a obras desprovidas de ideias e de estilo”.

Nenhuma grande obra do nojo estaria completa sem a outra face, sem nos oferecer aquele paraíso de sensações e uma revisão caleidoscópica de tudo aquilo que possa abastecer esse espírito refinado que escolhe tornar-se uma espécie de anacoreta voltado para o gozo e a recriação estética. Também Oscar Wilde, testemunhou o seu fascínio por esta estranha obra em que “a vida dos sentidos era descrita em termos de filosofia mística”. A descrição que é feita de “Ao Arrepio” nas páginas de “o Retrato de Dorian Grey, e que veio ser usada contra ele no primeiro dos três julgamentos de Oscar Wilde por obscenidade, com o advogado e deputado que o acusava a procurar envergonhá-lo por exaltar uma obra “sodomítica” no seu romance, e o facto é que embora o escritor tenha tentado distanciar-se desta novela maldita, era evidente o poder e o fascínio que lhe reconhecia: “Às vezes não se sabia se estava a ler os êxtases espirituais de um santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Era um livro venenoso. O odor pesado de incenso parecia desprender-se das páginas e afectar o cérebro.”

No tal prefácio, Huysmans esclarece o contexto em que lhe surgiu esta bizarra novela: “No momento da publicação de Ao Arrepio, em 1884, a situação era a seguinte: de tanto fazer girar a mó, o Naturalismo ficara sem luz. A quantidade de observações que cada um tinha armazenado, ao observar-se a si próprio ou aos outros, começava a esgotar (…)”.

Mais à frente, relata-nos a forma como Zola lhe exprimiu o seu desagrado com a obra. “Uma tarde, enquanto passeávamos os dois pelo campo, ele parou bruscamente e, de olhar ameaçador, censurou-me o livro, dizendo que desferia um terrível golpe ao Naturalismo, que eu desviava a escola, que incendiava a minha armada com tal romance, posto que nenhum género literário se tornaria possível nesse género esgotado em um só tomo, e, amigavelmente – pois que ele era um muito bom homem –, incitou-me a retomar a via sinalizada, aplicar-me a escrever um romance de costumes./ Escutei-o, pensando que ele estava à uma certo e errado; certo ao acusar-me de estar a sabotar o Naturalismo e de estar a barrar o meu próprio caminho; errado no sentido em que para mim o romance, tal como ele o entendia, me parecia moribundo, gasto e repetido, desprovido de qualquer interesse, quer ele gostasse ou não.”

É indiscutível que uma obra como esta fecha mais portas do que aquelas que abre, assinala um percurso que é feito a favor do artista e da sua vontade de “permanecer fora dos séculos, rejeitando origem, país, época”. É uma forma de acabar com toda essa engrenagem que obriga o homem a cumprir uma mera função social, libertando-o no sentido de este ter uma hipótese de curar o seu problema de uma memória inconsolável. Trata-se de instigá-lo a agir sacudindo esses preconceitos e as imposições que acabam por colocar-se como limites ao romance, que passa a estar imbuído também ele de um sentido de eficácia, e o que Huysmans reclama é esse elemento de acaso, esse balanço que assume “uma obra perfeitamente inconsciente, imaginada sem ideias preconcebidas, sem planos predeterminados, sem nada de nada”.

É uma forma de se dar a liberdade para tomar balanço nas “apoteoses feéricas de outras eras”, levando ao limite esse “desejo de se subtrair a uma época execrável”. Cada vez mais se fala na crise da imaginação que garante que persistimos nesse esforço infecundo de reproduzir os mesmos gestos e noções tentando criar obras de arte, mas sendo incapazes de nos libertar das amarras da existência contemporânea, e como não somos capazes por isso de conceber nada que fique realmente longe dos nossos usos, longe dos nossos dias.

As formas de arte definham e morrem, e é precisamente nessas alturas que os artistas se tornam mais vaidosos e exultantes, aplicando o talento que lhes resta a produzir ofuscações e imposturas, fingindo produzir uma arte implicada e revoltosa, quando não são capazes senão de pendurar carcaças completamente apodrecidas e exibindo-as por aí no meio desses ruidosos louvores que servem apenas para manter esse ambiente de última fanfarra quando todos deixaram já de apreciar os méritos de uma obra.

A diferença para os cada vez mais raros exemplos da tal beleza que demonstra a revolta da vida, mesmo no seu estertor, pressente-se numa escrita que tem em si margem para desequilíbrios e harmonias sumptuosas, tudo numa linguagem esplendidamente talhada, zombando dos vícios de uma civilização decrépita sem ficar refém da repugnância que esta lhe causa. Huysmans aferrou-a sem se sujar, e o seu desprezo não nasce de mera sobranceria, mas é algo mais profundo, uma convicção absoluta de que não há nada que valha a pena reter da forma como as massas se entregam ao culto de certas obras e artistas, considerando que, mesmo quando o juízo sobre estes poderia ser o melhor, aquelas não fazem outra coisa senão profanar e degradar tudo: “tal como a mais bela melodia do mundo se torna vulgar, insuportável, a partir do momento em que o público a trauteia, a partir dos momentos em que os realejos se apossam dela, a obra de arte que não passa despercebida aos artistas impostores, que os cretinos não põem em questão, que não se contenta em suscitar o entusiasmo de uns poucos, torna-se, ela também, por isso mesmo, manchada, banal, quase repugnante para os iniciados”.

Há aqui um elemento de contraste decisivo entre duas visões em conflito, e talvez ninguém o tenha expresso melhor do que Glenn Gould num ensaio publicado em fevereiro de 1962 na “Musical America”, um ensaio em que o pianista se mostrava favorável a que o hábito de se baterem palmas no fim das actuações fosse banido. Num esforço de estabelecer uma diferença entre o culto e o espectáculo que veio profaná-lo, diz isto: “Estávamos agora a ser informados, por este contingente atrevido de jornalistas da boa vida, que devemos renunciar ao direito à gentil resposta própria da nossa tradição cultural e pensar naqueles cuja tradição não considera o auditório musical um complemento da igreja (como a nossa faz), mas sim uma extensão confortavelmente estofada do Coliseu de Roma. Isso deu-me a oportunidade de reflectir sobre a relação entre o aplauso e a cultura musical e cheguei à conclusão, muito seriamente, de que o passo mais eficaz que pode ser dado na nossa cultura actual é a eliminação gradual, mas total, de resposta do público./ Estou inclinado para essa posição, porque acredito que a justificação da arte é o fogo interno que ela acende no coração dos homens e não as suas manifestações públicas, superficiais e externas. O propósito da arte não é a libertação de uma ejecção momentânea de adrenalina, mas sim a construção gradual, ao longo da vida, de um estado de maravilhamento e de serenidade. Com a ajuda da rádio e do fonógrafo, aprendemos, rápida e apropriadamente, a apreciar os elementos do narcisismo estético — e emprego essa palavra no seu melhor sentido — e tomamos consciência do desafio, para cada homem, de criar pela contemplação a sua própria divindade.”

Ao defender o artifício como a marca distintiva do génio humano, no fundo, Des Esseintes quer estabelecer também um corte com uma arte que se limita a exaltar os elementos da Criação, tantas vezes por meio de reproduções imitativas, para construir um eco alucinado, capaz de se libertar e desgarrar das suas origens. “Como ele próprio costumava notar, a natureza já tivera a sua época; ela esgotara definitivamente, pela uniformidade enjoativa das suas paisagens e céus, a paciência condescendente dos homens refinados. No fundo, que vulgaridade de especialista confinado à sua tarefazita, que miudeza de lojista consagrado a um só produto para exclusão de todos os outros, que vitrina monótona de pradarias e árvores, que agência banal de montanhas e oceanos!”

Para entrar em diálogo com o Mistério é necessário criar os meios adequados para investigá-lo, e na sua denuncia do romance naturalista, o que Huysmans deixa claro é que deixou de acreditar nesse processo como forma de compreender a alma humana, e essa espécie de eco inconsolável que se dirige algo que a maior parte do tempo parece ausente. “Eles viam a existência como um todo sem remendos; só o aceitavam se condicionado por elementos de verosimilhança; mas para mim, tem-me dito desde então a experiência, o inverosímil não é sempre, neste nosso mundo, a excepção (…)”.

Na altura em que escreveu esta obra, Huysmans estava ainda a oito anos da sua conversão ao catolicismo, e isto depois de décadas de uma vida dissoluta, entregando-se em vários momentos da sua obra a essa “perversão diabólica que se insinua, sobretudo ao nível da luxúria, em cérebros exaustos”. Como ele mesmo refere no prólogo da obra, na qualidade de jovem em Paris, o seu protagonista tinha-se dedicado aplicadamente a satisfazer o seu apetite sexual, primeiramente com cantoras e actrizes, depois com amantes “já famosas pela sua depravação” e, por fim, com prostitutas, até que a saciedade, a repugnância e os avisos médicos o fizeram desistir do sexo. Contudo, este período acabou por ser apenas um intervalo, e logo a imaginação o empurrou de novo para esse tipo de refrega, desta vez procurando jovens do seu próprio género, assumindo que manteve “casos amorosos antinaturais e prazeres perversos”.

Quando o livro saiu, e gerou todo aquele sobressalto no ambiente literário, um escritor católico por quem Des Esseintes manifestava alguma admiração, reagiu dizendo que não se vislumbravam para Huysmans mais do que duas saídas: “Depois de um tal livro, não resta mais nada ao seu autor senão escolher entre a pistola na boca e os pés da cruz.”

Huysmans veio a escolher a última, mas não como uma humilhação, ou sequer renegando o seu passado e penitenciando-se, como desde então tem sido sugerido pela maioria dos críticos, como se a conversão não pudesse ser outra coisa senão uma espécie de cobardia, aninhando-se nos fundos dos claustros por receio de pagar o preço mais alto pela eternidade fora. Pelo contrário, Huysmans que nos oito que passaram entre a publicação desta obra-prima do decadentismo e a sua decisão de entrar num mosteiro trapista foi o tempo que se mostrou necessário para que as sementes desse livro começassem a germinar. “Há certamente na minha vida e na minha literatura uma boa parte de passividade, de desconhecido, um lado que me escapa e que não consigo controlar. A Providência foi misericordiosa comigo, e a Virgem, gentil. Eu limitei-me meramente a não as contrariar quando elas me manifestaram as suas intenções; simplesmente obedeci. Fui conduzido por aquilo a que se chama ‘caminhos misteriosos’ (…) Eu podia, se me apetecesse, continuar a ceder aos prazeres da luxúria e ficar em Paris, em vez de me decidir ir mortificar-me para um mosteiro trapista. Deus decerto não insistiria. Porém, e deixando claro que a sua vontade fica intacta, é necessário reconhecer que o Salvador faz o seu trabalho, e nos importuna, nos persegue, nos ‘cozinha’, para me servir de um termo enérgico de baixa polícia; mas repito, pode-se sempre, à nossa própria conta e risco, mandá-lo passear.”

É então que Huysmans recusa que a conversão seja um passo em desalinho com o seu percurso, e se esta não se lhe afigurava como provável, não é difícil reconhecer como debaixo de tantas das linhas escritas, e mesmo de tantos dos momentos com mais inclinação para o deboche e a depravação, essa linha que o aproximava dos satanistas, “se desvendada uma outra linha visível apenas ao espírito, indicada por um atributo que oferecia vislumbres de paixão, por umas reticências que deixavam adivinhar as profundezas da alma a que nenhum idioma poderia aceder”.

Assim, a par da admiração pelos escritos de autores devotos, às tantas Des Esseintes, se reconhece que nunca experimentou nenhuma vocação para um estado de graça, admite “uma verdadeira simpatia por aqueles confinados em mosteiros, perseguidos por uma sociedade odiosa que não lhes perdoa nem o desprezo justo que eles lhe têm nem a vontade que afirmam em remir, em expiar, através de um longo silêncio, o impudor cada vez mais crescente das suas conversas disparatadas”.

Se há um evidente paralelo que se pode estabelecer entre este silêncio e a própria leitura e escrita, é ainda mais evidente entre a literatura e esse trabalho subterrâneo da alma que Huysmans considera que escapa sempre à nossa capacidade de previsão. “Como todos os católicos, de resto, eu ignorava completamente a minha religião; não me apercebia de que tudo era mistério, de que não víamos senão em mistério, de que se o acaso existia então ele seria ainda mais misterioso do que a Providência. Eu não admitia o sofrimento infligido por um Deus, imaginava que o Pessimismo pudesse ser o consolador das almas elevadas. Que asneira!”

E, por fim, explica o passo que o levou à conversão: “Não me passava pela cabeça que de Schopenhauer, a quem eu admirava mais do que é razoável, ao Eclesiastes e ao Livro de Job fosse afinal só um passo. As premissas sobre o Pessimismo são as mesmas; simplesmente, quando se trata de chegar a uma conclusão, o filósofo fraqueja. Eu adorava as suas ideias sobre o horror da vida, sobre a estupidez do mundo, sobre a inclemência do destino; e aprecio-as da mesma maneira nas Sagradas escrituras; mas as observações de Schopenhauer não iam dar a lado nenhum; ele deixa-nos, por assim dizer, plantados; os seus aforismos não são, em suma, mais do que um herbário de plantas secas. Já a Igreja, por outro lado, explica as origens e as causas, assinala as finalidades, apresenta os remédios; não se contenta em dar-nos uma consulta espiritual, antes acolhe-nos e sustenta-nos; ao passo que o medicastro alemão, depois de deixar bem claro que a aflição de que padecemos é incurável, volta-nos as costas e faz troça de nós.”