Entre a imensidão do tempo, nos séculos dos séculos, o mais velho ofício do homem, além de pintar o que via, de tentar capturar as formas, passava por, diante do assombro, amarrar a sua rede. A cultura nunca foi outra coisa, no entender de Umberto Eco, senão a tentativa de chamar o infinito a uma proporção que o homem pudesse reter. Até ali, com que se parecia o nosso mundo? Tinha o ar do caos que os Gregos punham na própria origem do Universo, entre as grandes nuvens negras da criação. Assim o diz Paul Nizan, nesse seu estupendo e desencantado balanço da juventude, ‘Adém, Arábia’. A ordem surge como um início do fim, uma vez que só se pode fazer um estudo profundo de um organismo a partir da sua decomposição. A imposição da ordem trabalha no sentido de propor o declínio sobre essas origens impetuosas e que não se deixam definir. As transformações de tudo quanto existe são desgastantes para nós, e a ordem impõe-se como um limite, um final. Numa entrevista dada à The Paris Review, há 30 anos, Don DeLillo disse que “as listas são uma forma de histeria cultura”. Esta presciente declaração sugere algo crucial sobre a lista como forma: a tensão entre o seu gesto em direção à ordem e o seu reconhecimento da impossibilidade da ordem. A lista prolonga a promessa do definitivo ao mesmo tempo que revela necessariamente que tal promessa nunca poderá ser cumprida. Surge de um desejo de impor ordem a uma vida, a uma cultura, a uma sociedade, a uma questão difícil, a um vasto e abundante panorama.

Hoje, numa época definida pela aceleração enquanto princípio ordenador, apenas somos capazes de viver o tempo como uma obstinação de assumir o controlo de todos os aspetos da existência. Contudo, e paradoxalmente, temos uma perceção cada vez mais confusa do desenrolar cronológico das nossas próprias vidas, e é com um certo desespero que procuramos agarrar-nos a qualquer coisa que possa suster esta espécie de surto. A memória é a única coisa que nos impede de sermos arrastados, dissolvidos na corrente, de desaparecer dentro das nossas próprias vidas. E, se pensarmos nisso, não será cada lista uma espécie de floreado cerimonial contra a amnésia e o caos?

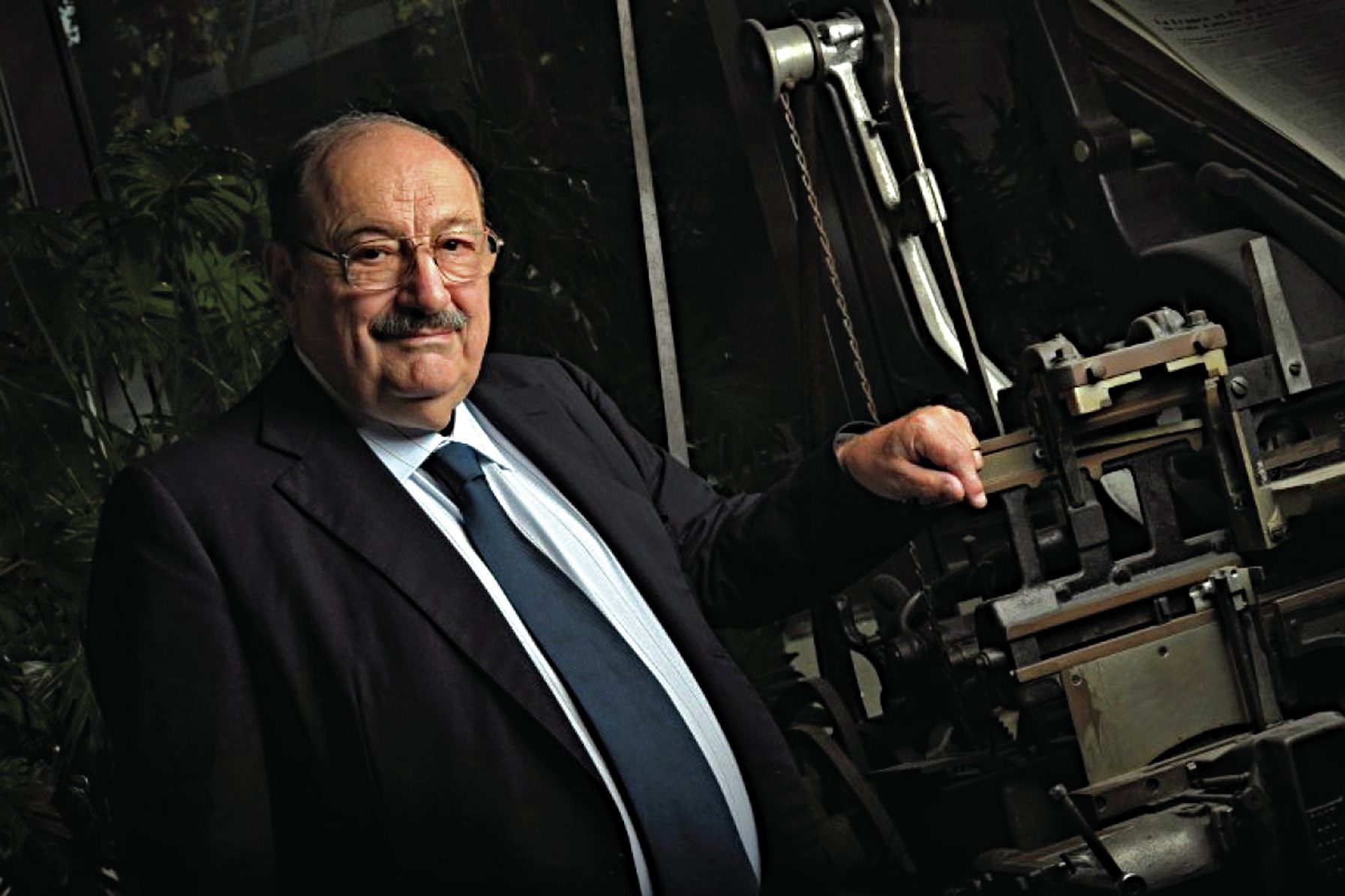

Já muitos notaram como há algo de tranquilizador e até de providencial no esforço de compor uma lista, uma precisão e formalidade que nos faz pensar que temos tudo controlado. Como lembra o ensaísta Arthur Krystal, “antes de Copérnico e Kepler esticarem a tela sideral, as listas eram o meio lógico de representar o universo analógico, imutável e hierárquico. A natureza, afinal de contas, já foi uma série de entidades graduadas, do mais baixo (as larvas) ao mais alto (Deus), e uma lista – seja de elementos ou de anjos – transmitia automaticamente a noção aristotélica de um lugar para cada coisa e de cada coisa no seu lugar. Mesmo depois de os astrónomos terem abandonado a noção de um universo ptolemaico fechado, o pensamento hierárquico não foi abandonado. A ordem não era algo que se deitasse fora por causa de uma pequena coisa como o infinito. Uma lista falava de volumes que os números só podiam simbolizar”. Já em A Vertigem das Listas, Umberto Eco referia que as listas são, na verdade, a origem da cultura, parte da história da arte e da literatura. O tão pródigo ensaísta italiano acrescenta ainda que nas enciclopédias e nos dicionários encontramos formas elaboradas das listas. E todas elas – repertórios, bibliografias, índices, tabelas, catálogos, dicionários – tornam o infinito mais compreensível.

No prazer de formular catálogos, ainda que breves, o que importa nem é tanto que se possa apreciar a lógica interna da lista, dos elementos que a compõem e da forma como estes se ligam e se dispõem a sugerir insuspeitadas afinidades, já que a cola pode simplesmente ser a mente do autor, essa força de gravidade que gera, das preferências que estabelece e que, de algum modo, espelham uma particular afetividade entre elementos desalinhados. Krystal refere que a primeira lista moderna poderá ter sido elaborada por Rimbaud ao enumerar as suas coisas favoritas em ‘Uma Temporada no Inferno’ (1873): “pinturas absurdas, painéis de portas, cenários de palco, plataformas para acrobatas, placas de sinalização, . . . literatura desatualizada, latim da Igreja, livros eróticos cheios de gralhas, romances para as avozinhas”. Não parecendo haver aqui ordem subjacente ou uma progressão judiciosa, o que temos é uma perspetiva para a despensa estranhamente abastecida de Rimbaud, na qual elementos díspares se sobrepõem numa colagem extravagante. O exercício do inventário, tão praticado pelos surrealistas, parecia ser um dispositivo para desafiar a pobreza dos enredos conjunturais, dissolvendo distâncias e simetrias estagnadas. No fim, a única coisa que tende a exigir-se de uma composição deste género, seja esta mais pragmática, ornamental ou simplesmente disparatada, é que pelo menos possa ser lida como uma lista.

‘Neutralizar a expansão do caos’

Se antes era uma obsessão dos cinéfilos e dos críticos disto e daquilo, hoje todos os que se acham providos da abundância de oferta de obras e títulos manifestam este vício, que se lhes entranha: as listas. Ora, o influente crítico de cinema Serge Daney notava algo de crucial nesse exercício: “Se eu fizer uma lista, exonero-me do facto de não constar nela, ou mesmo de ter passado a infância com medo de não estar na lista”. De algum modo, e por antecipação, reivindicamos uma capacidade de impor por receio de sermos excluídos, e depois fazemos os possíveis para deixar esse rastro, mesmo ou até sobretudo das coisas que não podemos possuir, e de que nos fica apenas o nome. “E é assim que a vida passa e que acabamos por dar por nós muito ignorantes, afinal, com a exceção de que, para além de um certo limiar, já não somos questionados sobre o nosso saber, sobre a realidade concreta desse saber, sobre o bluff e a bravata, sobre a loucura que em todo o caso representa querer manter uma relação pessoal, íntima, com todas as peças do museu imaginário. Como um guardião que, como bónus, viveria com aquilo que guarda e aquilo que o guarda”.

Tudo isto serve de pretexto no final de cada ano a esses modelos de fixação de quadros globais, e somos puxados para esses balanços artificiosos, esses jogos de recapitulação, tentando fazer justiça ao que corre o risco de ser sonegado pela voragem do que se seguirá com a mudança do calendário. Neste capítulo é possível incluir também as resoluções de fim de ano, esses compromissos que tantas se saldam com a mera proposição de metas que sabemos que não iremos atingir. Tal como sabemos que não teremos tempo para usufruir de todos essas obras e produtos que as listas do ano nos fizeram adquirir. De qualquer modo, são as estratégias que encontramos no intuito de traçar um anel interior e fazê-lo corresponder a um ciclo de história, tentando construir uma pequena represa, sinalizar uma época que se autonomizará segundo critérios de apreensão mais íntima. Mas o que tantas vezes fragiliza estes esforços não serão tanto os caprichos da memória, como o regime publicitário das listas, a lógica jornalística e uma certa estratégia de se fazer representar e desfilar de acordo com valores que apenas são marcas de uma vã exterioridade, ou até de pagar a pensão de alimentos à filharada dispersa ou de pagar o dízimo a esta ou àquela seita.

Diante deste género de fórmulas a pergunta que somos levados a fazer é se há algo que resiste ainda com vida nestas listas. Há muito que no âmbito jornalístico estas adquiriram meramente um valor publicitário, e mostram-se bastante inábeis no que toca a criarem entre si uma rede de sentidos ou uma forma de compensação em relação a tudo o que nos possa ter escapado. Contudo, no esforço tão limitado da crítica que se vai praticando entre nós, é difícil deixar de sentir diante destas listas como é sobretudo nos autores e obras que são insistentemente excluídos destes balanços que reside uma promessa de outra coisa. Nessa forma de exílio ou degredo é que podemos atender aos aspetos incontroláveis e que não acatam estes modos de distinção e privilégio, pois não aparecem como elementos sonantes, ou sequer como objetos ou vozes identificáveis. O que se estranha nestas listas é uma certa invariabilidade, um regime de ordem, de contenção, um perímetro que se desenha para identificar as fronteiras do mundo conhecido, daquilo que se dominou e sobre o qual não se exige propriamente um discurso crítico competente na hora de impor novas categorias ou provar como aquelas por que nos regemos são fraudulentas. Assim, com as listas aquilo que se dispõe diante de nós não é tanto uma infinidade de possibilidades, mas sim a regra e a ortodoxia. Só quando uma cultura pode enumerar os seus reinados é que pode consagrar uma visão fixa da sua própria história. Uma lista de cidades, territórios ou rios é também um dos fundamentos do controlo imperial. Deste modo, voltamos ao princípio e à noção de que aquilo que toda a lista exprime é uma incapacidade e limitação, uma forma de impotência, um receio. Como notou Irene Vallejo, “as enumerações têm que ver com a ordem como ansiolítico, ou seja, com o nosso sistema defensivo para neutralizar a expansão do caos”. A autora de O Infinito num Junco acrescenta ainda que estas também se prendem “com o doloroso convencimento de que temos os dias contados”.

Hoje, se o crítico tem vindo a perder influência, comparece menos como um agente que gera alguma desordem desafiadora, furtando-se às tendências, denunciando os seus aspetos mais estéreis, e acaba por ceder ele mesmo a formas de consolação, e a enredar-se na disputa de migalhas. Noutros tempos, o papel da crítica era sobretudo fazer a defesa das obras que não levavam em consideração o gosto do público. Essas obras que rejeitavam a inclusão em lotes. Ernesto Sampaio exaltava em tempos a atitude dos escritores que não acatavam “as cominações dos sargentos literários dos dias de hoje”, notando que essa recusa se firmava na ideia de que a imaginação deve ser tanto uma função social quanto uma faculdade individual: não se exercendo, perde-se. “Demais disso, em literatura, a função do imaginário é a própria função do possível. Censuradas, desviadas, normalizadas pelo marketing e seus avatares, a imaginação e a poesia tornaram-se impossíveis, remetendo todo o possível para infernos de arrependimento e penitência”, esclarecia este ensaísta e crítico literário. “Daí os sintomas de carência, de dificuldade respiratória na livralhada circulante, que não pressagiam nada de bom para a literatura nem para a vida, como se nos livros a realidade vivida deixasse definitivamente de ser tributária da imaginação, substituindo-a pelo contrário, por algo que sob o alibi da lucidez se compraz na pintura repetitiva dos aspetos mais deprimentes do ser”.

Conhecimento em terceira ou quarta mão

Uma espécie de fatalismo canibal acaba por resultar desse concurso de todas essas impreteríveis obras e sugestões nos são feitas, sendo óbvio que todas essas rajadas acabam por produzir uma pressão azucrinante, e se em tempos Mallarmé se queixava por, tendo já lido todos os livros, soçobrar à fraqueza da carne, hoje, o excesso de livros e outras propostas indeclináveis parece levar a que a unidade da carne se dissipe. E, de algum modo, todos os criadores cedem a este regime de concurso, todos procuram ver-se sorteados, esperando uma posição favorecida, sendo raríssimos os exemplos daqueles a quem o maná publicitário não diz grande coisa. Alguns preferem escolher a sua via de acesso ao público, e vivem bem com as limitações que isso coloca, abrindo mão dos modelos de exibicionismo e vedetariato. Preferem mesmo ficar de fora de toda essa desordem e cacofonia, não se iludindo com os imperativos do mercado e das lógicas de massificação. Ernesto Sampaio viu bem como, neste ambiente, o público consume tudo, seja o que for e sem especial critério, “numa espécie de recetividade sem limites que disfarça mal a indiferença, intimidado igualmente pelos manuais e pelos panoramas de valores de choque, abrindo-se com a mesma generosidade às novidades e às obras de retaguarda”. Focando-se na literatura, sem deixar de reconhecer como isto valia igualmente para o resto, no prefácio ao panfleto de Julien Gracq A Literatura no Estômago, cuja tradução ele assinou e fez sair, primeiramente “numa dessas iniciativas confidenciais” (A Barca Solar), e depois na Assírio & Alvim, ele procura entender a forma como a massificação, em vez de abrir margem a um movimento de crítica da parte do público, como esperava Benjamin, acabou por funcionar no sentido de uma desresponsabilização: “Diz-nos Gracq que o público se conformou, delegou em especialistas o seu poder de controlo, resignado a um conhecimento das coisas não já em segunda, mas em terceira ou quarta mão”. E prossegue: “Sob a pressão da avassaladora massa de aquisições do saber e da atividade humana, a perceção individual desconjuntou-se e as inibições daí resultantes atingiram por contágio a literatura, um domínio onde ‘o gosto não tinha nenhuma razão de deixar prescrever o seu direito à escolha imediata’. Inibido, intimidado, incapaz de qual reação do sentido individual (mesmo sob a forma de senso comum), este público nem referências críticas procura: guia-se pela lista dos mais vendidos…”.

Diga-se o que se disser, e mesmo quando Umberto Eco nos vem dizer que as listas não destroem, mas antes fundam a própria cultura, a verdade é que a partir do momento em que não é possível avaliar os seus critérios, estas tornam-se fundamentalmente arbitrárias, e sobretudo aquelas que ditam quais serão os grandes valores, ‘os melhores do ano’, pois cedem ao regime de uma massificação agressiva, e participam nessa excitação dos consumos. No mesmo passo em que a crítica perde força e poderes e acaba por renunciar a um juízo severo, entregando a estes modos de capitulação, multiplicam-se as listas, e todos estes dispositivos publicitários, que nos dão também a medida do homem que se reduz. Toda esta pressão concordante exclui os autores e obras que não são imediatamente identificáveis, que não se deixam sinalizar segundo estas cartografias instantâneas. Mas a lista, na sua vertigem e necessidade de hierarquizar todos os elementos da nossa vida, está a tornar-se o propósito central da ação cultural. E se Mallarmé dizia que tudo quanto existe no mundo foi feito para acabar num livro, hoje parece que tudo na verdade apenas existe para encontrar a sua posição nalguma lista.