Com mais de uma década de atraso, mas numa denúncia que adquire a sua máxima legibilidade num momento em que o mundo, uma vez mais, cede à deleitação do sangue, justificando uma perigosa escalada da guerra, um pequeno selo independente traz-nos uma obra que reafirma o papel da literatura como reduto de uma ínfima minoria em oposição à religião do conformismo em que estamos imersos.

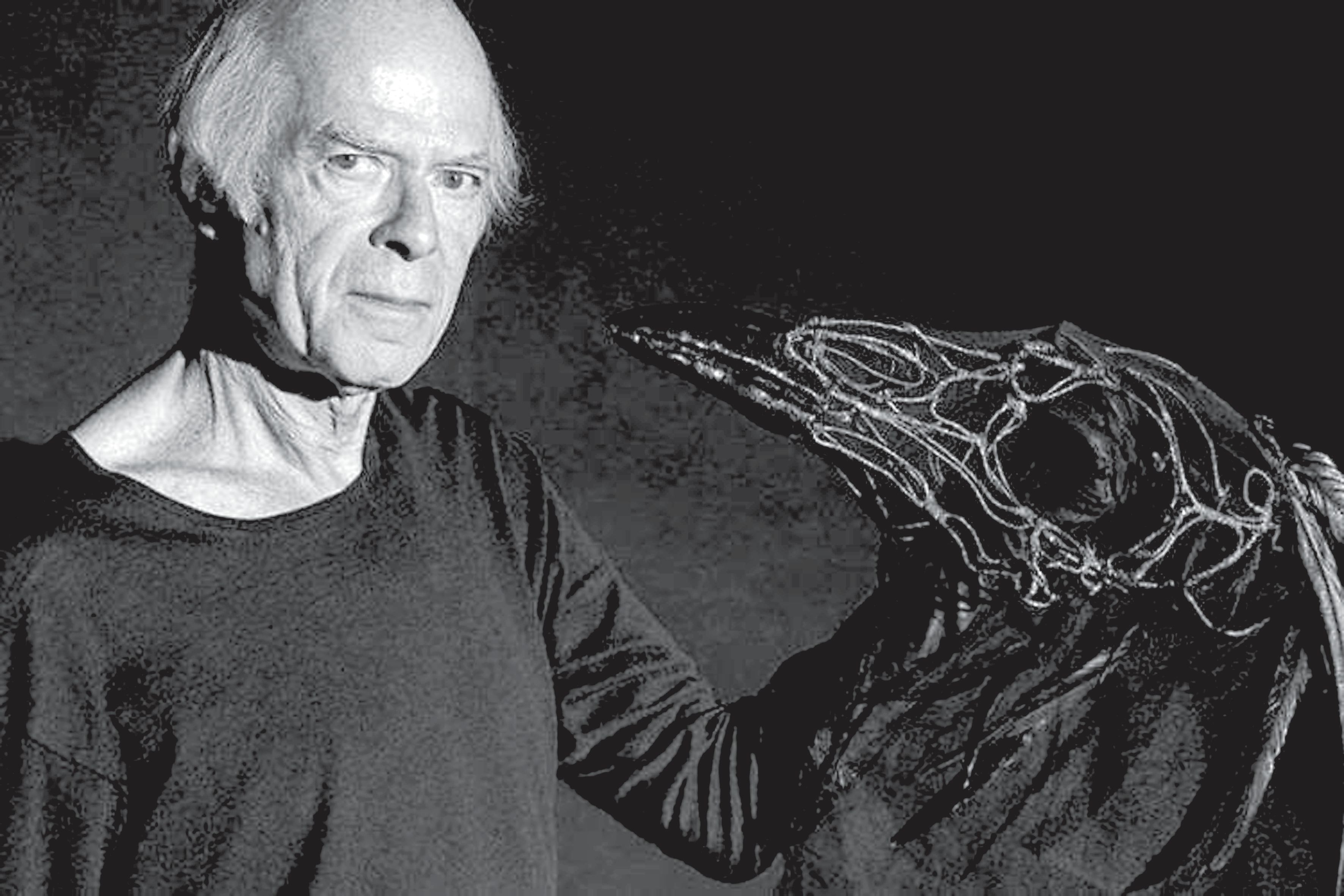

Ao longo de mais de cinco décadas, este escritor francês tem construído uma obra peregrina, instável, que se inscreve na busca do que perturba o conhecimento e a erudição. Pascal Quignard serve-se desses movimentos que são feitos na sombra do que se diz e ouve, daquilo que chegamos a compreender inteiramente, de forma a introduzir alguma hesitação no que se impõe de uma forma imediata. Ele entende que há um maior rigor na incerteza, na expressão de um sentido que não se aninha numa conclusão, preferindo um certo grau de indefinição. Num dos seus livros, “La Haine de la musique” (1996), fala-nos do exemplo de Damáscio, o último homem a dirigir a Escola de Atenas, e um dos filósofos perseguidos pelos cristãos no início do século VI, que antes de se ver forçado a refugiar-se por um tempo na corte do Império Sassânida (persa), escreveu que todo o logos era a fundação de um reino de dissidência num universo que se conjuga através da continuação.

Quignard parece o executor testamentário de uma cultura que, consciente de que o fim se aproximava, ainda encenou um derradeiro confronto que deverá ecoar no espírito daqueles que sintam o apelo dessa guerra da inteligência, uma espécie de ordem perdida e que vinga o seu abandono e definhamento. Estes são aqueles que se orgulham de falar e pensar através de palavras obsoletas. Os que respondem a esse elemento instigador: “Torna-te uma palavra obsoleta.” Entendendo que o maior dos vícios para a consciência é seguir as vontades do grupo, e que, de algum modo, recuperar o encanto e a força da origem, ligar-se às fontes, significa preferir um certo grau de isolamento. “Na origem, estamos sós.” A partir daí, cada frase assume um risco e uma diferença, contesta algo, distancia-se das noções comuns. Fala-se uma linguagem que separa, divide. “As fronteiras são linhas imaginárias, móveis, cruéis, desactualizadas. Linhas da frente onde ocorreu a batalha, linhas ricas em depósitos arqueológicos, em armas, em cavalos, em ossários, em inquietações. Linhas imaginárias dos lutos e da dúvida.”

A sua escrita gosta de elementos irregulares, de impulsos, pulsares, e não procura organizar ou exauri-los, mas alcançar ainda zonas mais raras, num mecanismo de enlevo, em que a erudição parece menos ser acumulada por um literato do que por um desordeiro. Clarice Lispector notava algures que, se os factos têm uma inegável qualidade sonora, entre eles há um murmúrio, uma vibração que pode ver-se sujeita a todo o tipo de perturbações. Quignard cerca-nos de tantos lados. Fala-nos através de exemplos mais ou menos remotos, dispondo-os como frutos meio comidos que, com o seu perfume, impregnam o ar e o trilho que nos faz percorrer.

Neste seu livro – “Os Desarçonados” (ed. Cutelo) –, em que adensa esse registo sinuoso entre breves narrativas inspiradas pelas vinhetas, expondo o nervo entre o relato histórico e a reflexão de teor filosófico, comparecem diversos vultos, autores ou figuras históricas, num inspirado argumento que se entretece perfeitamente com o enredo que nos propõe, e que passa por fundar um juízo que se propõe desmoralizar as virtudes do processo político, todos esses quadros de poder agregadores, mostrando como todos nós estamos cindidos entre o código, a adesão ao quadro social, e essa solidão que chega a parecer uma indecência, com a sua vertente ameaçadora, deixando-se inebriar pelos seus próprios ímpetos.

Quignard instiga-nos através de uma série de personagens que, num momento de crise, muitas vezes confrontados com a sua mortalidade, sentem esse apelo de ruptura total, de virar costas e acatar essa demência íntima que ao longo da vida nos vai assediando com uma força cada vez maior. Ele liga isto a um momento em que a natureza dos homens não suportava todo este peso civilizacional, que se nos impõe e sufoca, normalizando os subalternos, excluindo os rebeldes, promovendo a domesticação dos selvagens, a educação das crianças, instituindo a escravidão “através da guerra, da humilhação de todos, da interiorização do penitencial”. Procura resgatar memórias anteriores à linguagem, ou momentos em que se suspende esse quadro normativo, notando que, se na humanidade tudo é ilustrado de acordo com um regime de simetria, isso é um defeito introduzido pela linguagem. E é com este regime que é preciso romper desde logo, buscando aqueles que nos devolvem às florestas anteriores às cidades, essas “páginas secretas e opacas em que o mundo anterior à humanidade arranja uma forma de continuar a divagar e a refugiar-se numa espécie de noite, sob uma espécie de ramagem”.

Os exemplos que se acolhem nestas páginas são de uma série de desertores, de personagens que, depois serem arrancados do cavalo, não apenas “tiveram o sentimento de ter deslizado na morte”, como se viram livres de uma certa vertigem ou velocidade, sendo-lhes possível recuperar o mundo, entregando-se tantas vezes à escrita de memórias, ou simplesmente a uma leitura que repõe esse diálogo mais vasto e que se lança como uma despudorada acusação contra a urgência letal de cada época. “A cada instante do tempo, todos os mortos de outrora não foram senão um prelúdio para o tema que vai surgir”, anota Quignard. E mais à frente vinca como “ler desatrela”, tornando possível colocar-se a salvo desses imperativos que nos conduzem para a guerra, esse “regime referencial, padrão, normalizante, contínuo das sociedades constituídas”. Nalgum momento, há uma suspeita que nos atinge e que, expondo-nos à nossa fragilidade, exige a degradação de todos os laços que se nos impõem, de modo a prosseguirmos a descoberta da nossa verdadeira vida. Assim, o que é próprio dos letrados é essa inversão da linguagem, uma atitude de desafio permanente, de dúvida sistemática, escarnecendo daqueles que exibem um excesso de convicção, que requerem sempre a adesão dos demais, que a todo o momento procuram reforçar os modos de dominação e repressão.

A leitura surge assim como um modo de retirar-se desse convívio, e Quignard insiste em que “o homem deve recuperar o imprevisível enquanto pátria”, o imprevisível e nada mais. Os letrados são esses que deixam de estar submetidos ao encantamento da linguagem, submetendo a fluência dos discursos triunfantes a uma crise permanente, decompondo “todas as coisas letra a letra e todas as relações fragmento por fragmento”. No fundo, sentem essa impaciência do corpo por deixar de estar aqui, essa vontade de quebrar com o pacto, fazendo da leitura um modo de conquistar espaço na relação que se estabelece com o tempo. Há como uma lembrança que se intromete a partir do momento em que a linguagem e a sua música esgotante já não nos dominam inteiramente, um sentido ulterior, o da falta… Essa noção de que “a primeira língua da humanidade consistia no silêncio mortal”. Não é apenas um desejo de devolver uma parte da existência ao silêncio, mas a consciência de que o outro lado da vida só se abre para aqueles que sabem penetrá-lo num silêncio, de tal modo firme, que se livra dos vícios e das formas de cegueira que a linguagem perpetua. O mais poderoso dos exemplos que Quignard nos oferece é o de Tácito, contando como este se dedicou ao estudo de uma só coisa: “a guerra de alguns, isolados, contra a sujeição social através da qual o Império crescia, o combate sem piedade, antecipadamente perdido, de uma chama de luz contra as mentiras de cada época”. “O livro que assombrou Tácito poderia ter tido este nome: Acerca dos Solitários em Relação às Matilhas, às Pocilgas, às Tempestadas.”

Não demora a ficar claro como tantas destas anotações servem como reflexos para o próprio autor, que a certa altura nos lembra que citação e excitação têm a mesma toca, sendo o leitor o caçador. “Perseguir e ler não se distinguem no letrado: in-citação das passagens que os seus olhos lêem e ex-citação dos fragmentos que a sua mão arranca ao seio dos livros que lê.” Num aforismo colhido noutro dos seus livros, defendia que “ler é muito mais espiar do que ver”. E há ainda esse ensaio que nos chegou através de uma edição brasileira, “O nome na ponta da língua”, em que ele aponta para essa comunidade íntima, submersa, que é construída por cada leitor, a dos nomes que permanecem na ponta da língua… “A arte é saber convocá-los quando necessário e por uma causa que revivifique os seus corpos minúsculos e negros. A orelha, o olho e os dedos esperam, entreabertos, tal uma boca, essa palavra que o olhar procura ao mesmo tempo intensamente e em lugar algum, mais longe que o corpo, nas profundezas do ar. A mão que escreve é antes uma mão que vasculha a linguagem que falta, que tacteia em direcção à linguagem sobrevivente, que se crispa, que se exaspera e que a ponta dos dedos por ela mendiga.”

Assim, quando Quignard nos fala de Tácito, como de outras personagens históricas, pressentimos como está a traçar a sua linhagem. E esta é uma lição crucial desse enredo íntimo que cada leitor vai urdindo de forma a furtar-se ao ambiente paranoico que é próprio das sociedades modernas e que procura, com todos os seus rituais e cerimónias, obter a nossa submissão. “É nesta nossa vida que podemos gozar e surpreender aquilo que precede a nossa vida, que está para lá dela”, notava Giorgio Colli. E Quignard aponta para aí, enquanto denuncia os imperativos sociais que definem um regime de “todos contra um”. Assim, cabe a cada leitor arrasar o sentido de progressão histórica, essa cronologia que se impõe como um ritmo que nos açula e devasta intimamente. “Para Tácito, o tempo é lasso, distendido; a história é suja, melancólica; repisa as suas manias; não somente repete como, aquilo que repete, piora-o. Pelo contrário, o sofrimento do tempo – a patientia – é uma molidão. É assim que a vida de Tácito, sob a tirania, foi frouxa e este teve a alma dilacerada. Foi com o seu próprio dilaceramento que revisitou as épocas que haviam engendrado a sua e das quais ele procedia directamente. Pensou: ‘Por não ter sabido romper com o mos, com o poder, com o contemporâneo, com o servilismo, é preciso transmitir alguma da força que reinava no mundo de antigamente e fazê-la ressurgir com a repetição da morte. Através do estilo, suprir a moral que está em falta.” Quignard entrega-se a este mesmo enredo compensador. Ele não se confunde com um historiador, porque o seu trabalho passa por recompor a história, tantas vezes adulterando certos episódios ou passagens para obrigá-los a dizer o que ele quer.

É um escritor que acaba por encorajar o leitor a assumir as suas reservas, a proceder criticamente, sendo este já o sétimo volume de uma constelação de obras que vão saindo sob o título geral Dernier Royaume. Mais do que um mapa que nos oferece uma série de alternativas ou possibilidades de fuga, é uma forma de nos lançarmos numa contemplação sobre os modos como assimilamos a história literária. Estes romances que vivem de fragmentos, de uma persuasão que nos atinge através destes estilhaços, consegue fascinar por se furtar à ordem sistemática e unitária, para libertar fulgores discrepantes, as variações, essas desvairadas subtilezas, numa progressão elíptica, feita de avanços e recuos, que não se dirige a uma resolução, mas antes a um impulso de desordem, animando aquela mente que não suporta já os efeitos de continuidade, de ligação, o quadro de harmonia que em vez de libertar assujeita. Aqui, o romance responde à disposição daquele leitor que em vez de prosseguir do lado da clareza, dos argumentos imponentes, prefere ir tacteando, apreciando as irregularidades ou imperfeições, como se tacteia madeira, alguma matéria orgânica, um corpo que se desagregou, e cujos vestígios não permitem a sua plena restituição. Restos, ruínas que possam acolher aquele que se sente atravessar o mundo tardiamente, de tal modo que toda a unidade lhe surge como uma impostura. Por isso prefere esse calcanhar partido, um braço quebrado, o pedaço de um rosto em mármore, uma figura que comparece através de detalhes que tornam mais pungente a sua dilaceração. Estas anotações, não seguindo uma ordem discernível, convidam o leitor a folhear, estabelecer outras associações, ganham pela diversidade do seu recorte. Entre o aforismo, a meditação, relatos anedóticos, lendas, memórias, imagens, inventários.

Quignard actua como um delinquente imensamente sedutor, alguém que não se coíbe de recriar, desviar ou reordenar o que for preciso, de modo que a escrita seja como a água que corre por entre as ervas, com aquela frescura ressumante, num estilo aparentemente seco, hesitante ou pouco natural, sujeito a um efeito de vigilância constante. “Em latim, vigiar do alto de um lugar um qualquer sinal de morte para até ele se precipitar como uma ave necrófaga diz-se especular. (…) No fundo do tempo, atrás da linguagem que o organiza, mantém-se esse estado alerta animal, de vigília paciente que se cala e especula.” Parece trabalhar a prosa como se a várias mãos, como se esta resultasse de um trânsito entre várias línguas, versões de textos antigos, ou até de reconstituições parciais, paráfrases balançando entre umas tantas cambiantes. Assim, a própria escrita é um transporte da morte, um enredo a partir de fôlegos que se sumiram… “todo o narrador é um regressado do mundo dos mortos, toda a narração impõe uma gramática do passado”. “Tal como o sonho alucina o desaparecido, o ingerido, o ausente, do mesmo modo a palavra designa uma coisa que já não existe, do mesmo modo o relato nunca é no indicativo (nunca é contemporâneo da acção que ele produz com a presa que ele produz) e nunca recebe a sua fonte da língua que o narra. É o segredo das traduções. As traduções entre línguas homogéneas ou estrangeiras ou alógenas é possível porque re-traduzi-lo vem primeiro. O futuro predador põe-se em busca da presa-outra tal como da língua-outra. Tradução, transporte, metá-fora, trans-ferência (morte, ingestão, digestão, ejecção)”…

Os textos de Quignard não procuram ser restituições fidedignas, e por mais que a etimologia abunde nestes textos como um trilho de migalhas, o que ressalta não é a lealdade filológica, mas o efeito de despedaçamento. Por isso ele nos exige o mesmo grau de vigilância, até para darmos pelas suas ousadias e sumptuosos delitos. Não se trata de exumar, nem de assumir uma postura científica, mas de contrapor a legitimidade de que goza aquele que vem perturbar os juízos acomodados face a esse quadro de legalidade, esse desejo de fazer da literatura outro modo de jurisprudência. Quignard parece invocar aquela desordem que redesperta, revigora o ânimo interpretativo, a capacidade de cruzar referências e sugerir os mais inusitados nexos. Ele é um génio na arte da compressão, resgatando e elidindo outros textos, reabilitando-os. Vicia-nos nessas sensações coaguladas, pedaços de vida exaltantes, exemplificando uma atitude de leitura selvagem, que se oferece aquela licença poética para desvirtuar e efabular. Depois, as frases assumem geralmente um recorte clássico, sendo bastante concisas, fulgurantes, e, ao mesmo tempo, devido a certos efeitos de elisão ou sobressaltos sintácticos, mantêm-nos na expectativa de uma inflexão inesperada, uma miragem extasiante, alguma habilidade de raciocínio quase criminosa. Isto confere à sua escrita uma perigosidade rara. Esse enlevo próprio de uma prosa angulosa, saturada de elementos resvaladiços, sugestões astuciosas, tudo isso nos cativa. Cada página nos oferece passagens com uma elegância que se deve a essa irregularidade prosódica, sequências que nos acertam e nos transportam para o gozo de se ler a melhor poesia. Neste aspecto, é importante assinalar a competência do trabalho de tradução de Diogo Paiva, que consegue atirar-nos nesta espiral de fragmentaridade, e nessa volúpia que nos oferecem todos estes pormenores vagabundos que permeiam a escrita de Quignard. Estamos aqui diante de um tecido em que cada vocábulo acrescenta alguma aresta, forçando a imaginação do leitor a uma grande irrequietude. “Não há deus, há apenas o perdido”, anota ele, e acrescenta: “Utilizar a linguagem é rezar ao Perdido.”

Este livro acaba por constituir um magnífico e elaborado tratado sobre leitura, sobre liberdade e autonomia, sobre a miséria que o homem é capaz de gerar, até pela sua capacidade de transformar-se a si e ao mundo ao seu redor. Num tempo de revisionismos moralistas e cristalizações doentias, todas essas formas de imobilidade de ordem identitária, ele lembra-nos a lição de Ovídio: “Deve considerar-se o homem como não concluído, isto é, pertencente a uma espécie em processo de metamorfose infinita numa natureza que é ela mesma uma metamorfose infinita.” Temos assim, ao longo de quase 300 páginas, uma sublime indagação sobre a natureza humana, em iguais partes denunciando aspectos tenebrosos da forma como nos associamos e prosseguimos certos objectivos, coagindo tudo ao nosso redor, como outros momentos em que o homem, visto nessa comunidade desfasada, emerge como esse elemento sensível capaz de articular o milagroso engenho da criação. Mas isto apenas se, em vez de reinar sabiamente, preferimos errar loucamente. Quignard exalta esses seres capazes de sonhar com a sua própria vida. Esses que assumem e gozam o privilégio dos prazeres que não degradam ninguém. Esses que gostam de avançar imóveis nas suas vidas, “a cavalo sobre nada, como acontece no desejo”. Assim, exalta os amantes, aqueles que, “quando se cavalgam, galopam no outro mundo”, e “o tempo que dissolvem é a sua alegria”. “O tempo é como o prazer. Vem de detrás do mundo. Vem de qualquer coisa que permanece a montante de cada corpo. E surge.”

De algum modo, a sua fé está do lado desses que rompem o caminho e respondem à ordem através da recusa, se afastam da linguagem enquanto lógica coerciva para se entregarem à mais fértil recombinação de sentidos. “Eis o meu sonho: uma companhia de solitários/ A única coisa que é certa, à qual confio as minhas horas, é que a leitura, no mundo, se realiza de cada vez que é aberto um livro.” Este acto quase secreto, que ruma em sentido contrário ao da corrente, livrando-se da vertigem e urgência que nos é imposta do exterior, diz-nos que, no mundo actual, a leitura assume um carácter suspensivo, uma recusa em tomar parte no mecanismo de desolação através da guerra civil que se estende por toda a parte, para dominar e submeter todos e cada um. “Que é o poder? A possibilidade que uma sociedade ou um Estado tem, a todo o momento, de fazer recuar um indivíduo até à sua fronteira, declarando-o não-humano, não-nacional, não-subjectivo, arrancando-lhe o seu rosto, tal como a sua biografia, projectando-o na morte ou no vazio.” Parece claro como esse “hediondo paraíso” da guerra colhe hoje o favor daqueles que exultam em todos esses momentos de histeria política, todos esses homens que com cada fôlego levam vidas de funcionários, fazendo funcionar o Estado, garantindo que a vida está inteiramente submetida a esse regime que reforça a cada momento a dominação do outro. “A contribuição apaixonada para o esforço de guerra, o elogio do sacrifício de cada um para a sobrevivência do conjunto, o estímulo vigoroso da razão para combater, o narcótico do ódio, isto é, do sentido, isto é, da orientação, isto é, do futuro, é a tarefa que se incumbe aos magistrados, aos filósofos, aos padres, aos historiadores, aos políticos, a todos os homens ‘de Estado’. Alistem-se! Sacrifiquem-se! Dêem-nos razões para ter esperança! Motivem a vossa morte, fundem o vosso sacrifício, argumentem a vossa eliminação!”

Felizmente, um livro como este surge numa editora quase clandestina, e assim, evita aquele efeito decorativo a que seria submetido num desses catálogos editoriais que se dedicam àquela forma de incorporação hipócrita, renovando a pauta nesse recital do consumo inane dos acessórios culturais, em que uma certa mistura de desprezo contra tudo o que tem poder acaba por servir apenas como um disfarce que se veste ou despe de acordo com as conveniências, mas que, no final, apenas alimenta esse vírus cadavérico da normalidade num país de almas blindadas que têm na mercadoria cultural o seu ópio principal.

Quando nas nossas televisões todos os dias tomam conta do canal, esses que conseguem sempre encontrar justificação para a destruição violenta dos outros, e que embora finjam um certo desconforto, nunca põem em causa esses valores que legitimam a sistemática predação dos recursos em nome do sustento das sociedades democráticas, é revigorante ler um pensamento que não procura turvar as águas com essa saturação das narrativas históricas. Como alguém notava, qualquer sociedade deixa de ser bárbara a partir do momento que consiga impor os seus historiadores. O cinismo tomou conta de tudo, enquanto um certo regime de palpação cosmopolita se refugia num espectadorismo distante, denunciando os horrores, mas sem nunca assumir um empenhamento que obrigue a um corte decisivo com essas instâncias. Por seu lado, Quignard admite que “não depende de nós colocar fim às guerras, que são as festas sociais por excelência”, tudo o que podemos fazer é “juntar-nos à frente antitirânica dos mortos que reclamam em nós”. “Sacrificados, mais do que mártires./ Vítimas, mais do que heróis./ Apólis, isolados, mais do que matilhas e exércitos em fila (ou seja, em ordem de batalha).”

Quignard deixou a Gallimard em 1994, e desde então tem procurado manter um perfil cada vez mais discreto, denunciando a forma como, hoje, os escritores se deixam engolir pelo regime do espectáculo, de tal modo que a literatura se vê reduzida a um cerimonial bastante ridículo, em que as vedetas da Ininteligência discutem falsos problemas de forma a dissimular os problemas verdadeiros, e uma série de aspirantes concorrem por algum destaque mediático exibindo as suas volúveis convicções como superstições imbecis. “Escrever não passa de integração, legitimação, reconhecimento, academização nos palácios, glória na memória”, nota Quignard. E então refere como para figuras como Agrippa d’Aubigné, “escrever significava anacorese religiosa face à religião comum, deserto face às cidades, vingança dos seus íntimos que haviam sido executados, fidelidade aos vencidos, aventura, esquecimento”. “É o letrado concebido como o porta-voz dos mortos, desalinhado com a História, malfadado nos dias, engolido pelo silêncio anterior às línguas.”

Gozando de um grande favor junto da crítica e tendo a sua obra traduzida em vários idiomas, Quignard tem cavado um fosso entre si e esta época, colocando dificuldades ao leitor, um crescente nível de densidade e uma imensa massa de referências, algumas um tanto obscuras – “o intervalo morto é o único espaço onde se consegue respirar”, lê-se noutro dos seus livros. Tudo isto pode causar tonturas ou intimidar certos leitores. Enquanto alguém que deplora um regime de progresso que abdicou da memória, o seu empenho está do lado da sua reactivação, mobilizando todos os recursos para restabelecer esse pacto entre a intimidade e a intelectualidade, sacrificando o alcance da sua escrita em termos de número de leitores, mas lutando por deixar como legado uma intrincada rede de ligações entre diversos pensadores e escritores, e abrindo espaço a um quadro de experimentação formal através dessa porosidade de géneros que procuram ilustrar o regime caótico do pensamento. Com os seus contantes apartes, divagações, cadências improvisadas, concessões à extravagância de certas imagens, ele recusa firmemente a linearidade, preferindo simular esse quadro delirante daquele que faz de tudo para evitar o ambiente de coacção argumentativa que tomou conta dos espaços de debates. Parece querer perder-se na sua memória, nessa erudição virtuosa e circular que reflecte, às tantas, um desejo de se esconder, de segurar pelo tempo que lhe for possível esse território ameaçado. “Copio a frase de Lacan: ‘A palavra pode desempenhar perfeitamente o papel do cadáver em decomposição. Em todo o caso, não é mais apetitosa do que este.’/ Com este brusco comentário: ‘A maior parte das obras-primas são migalhas de outras obras-primas desconhecidas.’”

Quignard persiste, assim, nesta discreta rebelião, representando o papel de executor testamentário de um tempo perdido, desdobrando-se em repetições, regurgitações, em retrogradações, em relatos, em narrativas, em sonhos consequentes e recorrentes, como se dependesse dele e mais uns poucos impedir que a luz que banha esse mundo se extinga de vez. Não faltará quem denuncie uma certa afectação e pomposidade no seu estilo, podendo ser acusado de servir o guisado ideal para o tipo de leitor que apenas procura lisonjear-se por se encontrar entre o selecto número dos seus leitores. De qualquer modo, para um escritor que se estreou em 1969, vendo o manuscrito do seu primeiro livro (L’Être du balbutiement) receber a aclamação de Louis-René des Forêts, Michel Leiris, Pierre Klossowski e vários outros na revista L’Ephémère, isto quando tinha apenas 20 anos, não é de estranhar que a cena literária nos nossos dias lhe pareça confrangedoramente banal, e que sinta o dever de falar em nome de outro tempo, outra sensibilidade, e de assumir que só resta à literatura resistir como a memória de uma linhagem atraiçoada.

Se, como ele nos diz, as sociedades humanas têm a linguagem como o seu habitat – uma vez que não estão protegidas por mares, cavernas, cumes de montanhas, ou florestas profundas, mas antes pela voz que trocam entre si e pelas suas estranhas pronúncias –, talvez a tarefa do escritor não possa ser outra além de relembrar-nos do perigo de esta não deixar margem para o silêncio, de deixar de procurá-lo, ao ponto de se acreditar que o inexprimível ou o ininteligível pode ser suprimido. “Há uma selvajaria que é inexplorável e é a única que pode fazer sobreviver os sobreviventes no meio daqueles que falam.” Mas se ninguém o quiser ouvir, resta-lhe organizar a linguagem de modo a que esta possa persistir de forma quase inaudível: um arco retesando uma corda, obtida ao entrançar as cordas vocais, a lira e um fio, como as entranhas ou nervos de um animal morto, o qual possa emitir um som inaudível que mata à distância. A partir de um certo ponto, a consciência do fim é veneno suficiente para dar cabo da espécie.