Durante o período nazi, os homens não deixaram de sonhar. Ao longo dessas noites secretas de uma intimidade ameaçada, gritavam impiedosamente o terror dos maiores pesadelos. Sabemos hoje que esses sonhos nunca pouparam os seus homens, que eles ainda pesam, tolhidos como chumbo, do outro lado da cama. Não nos livrámos do passado, não eram apenas as histórias terríveis das vítimas de um outro tempo. Estendemos a mão até lhes roçarmos o corpo, sentimos como ainda estão mornos os vestígios: as vozes trepidam roucas aos nossos ouvidos, os rostos, apagados pela história, servem agora qualquer tempo, invadem o sono dos últimos quartos acesos, libertando a vertigem de que talvez um dia nos antecipem a vez de sermos os próximos.

‹‹Acordei banhada em suor, os dentes apertados. Uma vez mais, como em inúmeras noites anteriores, fugira desesperadamente, fora alvejada, torturada, escalpelada. Porém, naquela noite, ocorreu-me que, entre tantos milhares e milhares, possivelmente não era eu a única condenada pela ditadura a ter tais sonhos. O que acontecia nos meus sonhos acontecia nos deles também: fugas ofegantes pelos campos, refugiar-se em torres de altura vertiginosa, acoitar-se em valas, sempre com a SA no encalço.››

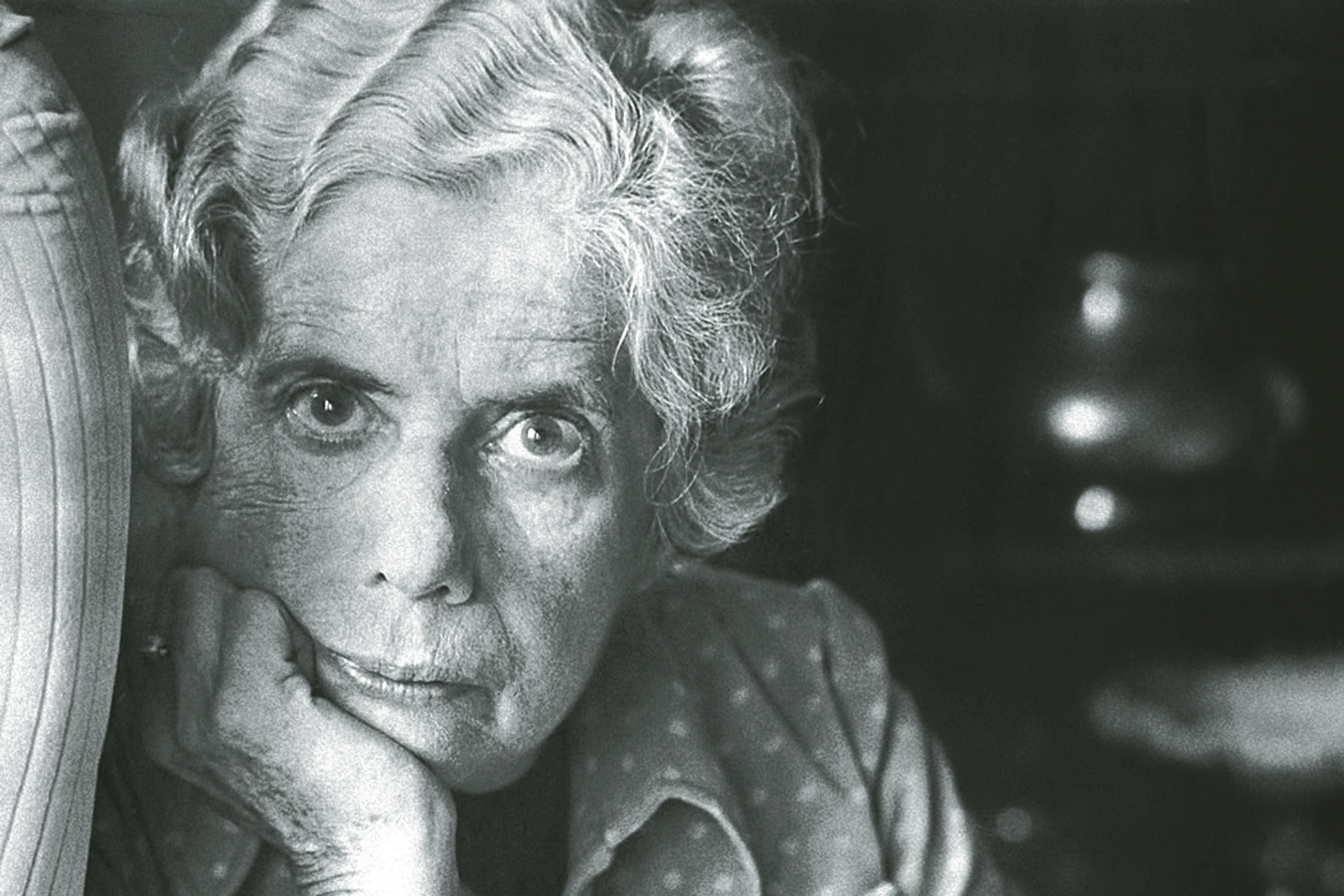

Foi a vez de Charlotte Beradt (1907-1986), jornalista e ensaísta alemã de origem judaica, ficar para trás. Aos vinte e poucos anos, escondia uma coleção invulgar de mais de trezentos sonhos ditados pela ditadura nazi, perpetuando a denúncia mais profunda e evidente desse regime totalitário. ‹‹Deixei de parte todos os sonhos de violência física, medo visceral, mesmo os mais extremos, (…) a novidade destes sonhos residia sobretudo na sua quantidade››. Se Pirandello nos sugere que ‹‹a história foi feita para ser contada e não para provar››, Beradt confirma-nos queessa mesma prova reside com maior precisão, não nas descrições nuas da tortura exercida pelo fascismo, mas na maneira como esta dominava massivamente os estímulos psicológicos, imaginários, involuntários e inconscientes de cada indivíduo, de cada murmúrio clandestino arriscadamente confidenciado. Os sonhos surgiam, assim, emprestados pelo medo à aparição de um fundo de mundo concreto, isto é, comprovando a apropriação nazista dos meios de identificação de cada vítima, transformando cada imaginário particular em propriedade da autoridade fascista, adivinhando, por vezes, um futuro não menos medonho do que as experiências conhecidas. Lemo-los, atravessando a dor esquizofrénica de quem se viu obrigado a engolir os papéis onde registava esse sofrimento geral, contornando à pressa a hora da revista.

‹‹Alguns amigos que conheciam o meu plano ajudaram-me, fazendo entrevistas e tomando apontamentos; o meu colaborador mais importante foi um médico com acesso a um amplo círculo de pacientes que podia ir interrogando de maneira discreta. (…) Nos processos de anotação ou transcrição, tentei mascarar os sonhos que me eram transmitidos – de forma oral ou escrita – da melhor maneira possível. Por exemplo, chamando família ao Partido; tio Hans, Gustav, Gerhard a Hitler, Göring, Goebbels; gripe à prisão. No início, mantive estas peculiares histórias familiares escondidas numa biblioteca bastante grande, na lombada de alguns livros – sem alguma esperança de que esta ridícula camuflagem me valesse de algo em caso de emergência, mas também o que é que me valeria em caso de emergência? Mais tarde, enviei-as por correio para diferentes moradas em diferentes países, onde esperaram por mim até que eu própria tivesse de sair para o estrangeiro››. A resistência em permanecer do lado de dentro, suportando uma ‹‹vida sem paredes››, provocou o desenvolvimento de uma notação encriptada, em que a criação de códigos alternativos de linguagem, catalogação, mapeamento e distribuição possibilitava que estes fragmentos se garantissem e que pudessem ser compilados, primeiramente, numa peça radiofónica, sob o título “Sonhos de Terror”, e, mais tarde, publicados num volume intitulado “O Terceiro Reich do Sonho” (1966), que agora nos chega com a tradução de Mário Gomes e edição de Vasco Santos.

Em 1940, pouco após estas recolhas e um ano depois de Charlotte Beradt se ter exilado com o marido nos Estados Unidos, onde passou a gerir um salão no seu apartamento para cuidar e pintar o cabelo das outras mulheres exiladas, Anna Akhmatova expressava nos seus versos a mesma intuição face ao terror da ditadura estalinista: ‹‹Eu porém aviso-os / Que vivo pela última vez. / (…) / Virei perturbar as pessoas / E os sonhos alheios visitar / Com um gemido insaciado››. Trata-se do mesmo grito, do mesmo aperto, do mesmo sonho, o que comprova, mais uma vez, que não falamos de um episódio datado, isolado e ultrapassado, mas sim de um aviso aos próximos, lançando uma escrita urgente que renega qualquer motivação privada. Assomamos aos versos de Akhmatova, o risco de propor uma sentença, que encaramos como um comentário lateral após os sublinharmos:

Não sei por quantas horas nos veremos, por isso escrevo:

entre o poder de entoar a morte

e a dúvida sobre quem toca por último o morto.

Os relatos inauguram-se com uma espécie de sonho-modelo do proprietário de uma fábrica, no terceiro dia após a tomada de poder de Hitler. Perante a aparição de Goebbles e a ordem para os operários saudarem o líder do partido nazista, este demora meia hora a erguer o braço. Os membros revelam uma fricção morosa, o atrito entre a defesa íntegra da resistência – a recusa em compactuar com o gesto imposto que o atraiçoa – e a prossecução inevitável da saudação, resultando num movimento tenso, involuntário, que contraria o domínio físico e consciente do corpo. Mais tarde, quando Goebbles lhe diz que a saudação não é bem vinda, o proprietário permanece paralisado, de braço levantado, e vê-se incapaz de reverter o seu sentido, mergulhando na desonra pública e privada em frente dos restantes funcionários, o que, por fim, o dilacera ao ponto de o acordar. Esta primeira testemunha, tal como todas as outras, teria aparentemente a hipótese de, pelo menos durante o sonho, manifestar alguma revolta ou indignação insurgente de modo a controlar a sequência da ação de um modo mais proveitoso. Mas Beradt diz-nos que dadas as atrocidades e os horrores sofridos à época, a ausência de atos vingativos é praticamente absoluta, à exceção de um caso que efetivamente sonha que afoga Hitler no mar entre a Inglaterra e a Alemanha. As restantes centenas de sonhos não deixaram dúvidas quanto ao facto de se ter instaurado um assombro geral, um processo contínuo e deliberado de alienação que converteu as vítimas do regime a um estado exterior e irracional absoluto, segundo o qual, lentamente, penosamente, os indivíduos se iam alinhando. ‹‹Tinha-se de viver sob esta condição, vivia-se por hábito transformado em instinto, na suposição de que cada som que se emitia era observado, cada movimento controlado››, escreve George Orwell numa das epígrafes do quarto capítulo. Em caso algum surge o cálculo ou a conspiração a favor da oportunidade enviesada de uma ficção que permitisse uma qualquer represália. Pelo contrário, elevam-se inúmeros casos em que os indivíduos sonham recorrentemente com a possibilidade da escuta, da manipulação, da vigilância, e ‹‹na incerteza de não se saber até onde iriam as possibilidades dessa vigilância››, desistem, sopesando a pulsão de uma enorme suspeição de si mesmos.

‹‹Um vendedor de legumes sonha (…) com uma almofada que, por precaução, coloca sobre o telefone sempre que a família se junta para conversar no serão. O aconchego torna-se em horror: a almofada bordada em ponto-cruz pela mãe dele – uma recordação sentimental que repousa no cadeirão, o seu trono doméstico – começa a falar e a testemunhar contra ele››. Ao mesmo tempo, uma bibliógrafa sonha que quer visitar uma conhecida, mas quando se dirige a um telefone público para procurar a morada, automaticamente se desvia sobre um outro nome, procurando esconder a identidade real da conhecida, gesto esse, impetuoso e involuntário, que comprova a obsessão e o pressentimento de que alguém a observa. Um outro jovem apercebe-se que desistiu de sonhar – ou os sonhos desistiram de si enquanto prolongamento da tortura nazista – no momento em que estes se reduzem a ‹‹rectângulos, triângulos, octógonos (…) porque afinal de contas é proibido sonhar››. Uma modista sonha numa língua confusa que aparenta ser o russo, embora a desconheça inteiramente, ‹‹para que [ela] própria não [se] entenda caso venha a dizer algo sobre o Estado››. Temos, assim, o sonho fixado num tempo violento que o precede, ‹‹um futuro anterior em que a morte é aposta›› (Roland Barthes) com a pretensão de conservar a vida, mesmo ferindo por todos os cantos. Percebemos que qualquer movimento levanta um ruído, arrasta um esquema pesado, ‹‹o venenoso caldo da perseguição e da diferença›› (George Steiner) concebido estrategicamente pelo inimigo. Observamos, com horror, os comportamentos desumanos e castradores por parte das vítimas que comprovam que o Terceiro Reich ‹‹soube tirar partido do medo instalado nas pessoas que começaram a aterrorizar-se, por assim dizer, a elas próprias, tornando-se em colaboradoras voluntárias do terrorismo sistemático atrás das próprias costas, ao tomá-lo por mais sistemático do que era››, ao ponto de revirarem a língua há muito retida na boca, renovando-lhe a pele e substituindo os seus contornos por uma outra desconhecida.

Uma mulher, ‹‹na noite de Ano Novo de 1933 para 1934, depois do ritual de verter figuras de chumbo derretido em água, sonhou com impressões puras em vez de situações, com palavras sem imagens, que anotou ainda na mesma noite: “Esconder-me-ei no chumbo. A língua já é chumbo, cerrada em chumbo. O medo passará quando toda eu for de chumbo. Jazerei imóvel, fuzilada a chumbo. Direi, quando eles vierem: Os que são de chumbo não se podem levantar. Ai-ai, querem atirar-me à água por estar tão cheia de chumbo…”››. Vemos a poesia de um idioma proibido à boca como um guardanapo entalado na traqueia, o que nos leva a resgatar as palavras de Benjamin Fondane, poeta morto na câmara de gás de Auschwitz, um outro autor do catálogo de Vasco Santos e um de tantos que não passaram pelas entrevistas de Charlotte Beradt: ‹‹Nós não falamos nenhuma língua, / não somos de nenhum país, / a nossa terra é o que arfa / o nosso refúgio é o balanço››.

Não deixam de ser curiosas as numerosas referências à agua enquanto elemento capaz de propor um termo à vida: ‹‹querem atirar-me à água por estar tão cheia de chumbo…››, ecoa ainda aos nossos ouvidos. Também em Ulisses, publicado nesse mesmo ano de 1933, Fondane serve-se da abundância da água enquanto espelho do seu rosto para reconhecer a inevitabilidade do delírio. Vê-se a si próprio e é esse contacto ininterrupto com a água, onde ‹‹o olhar dormitava por não esbarrar em nada››, que o motiva à escrita do mesmo. Lembra-nos as palavras de Maria Filomena Molder, numa entrevista de 2014: ‹‹Por exemplo, estamos a ver-nos num riacho transparente. Estamos a olhar, inclinamo-nos e vemos. Se fazemos assim [recua], acaba essa relação com a água, ainda mais do que com o espelho, porque a água está a fluir, está a correr. No espelho isto fica petrificado. Mas também há um aspeto abissal no espelho, que na água do riacho não existe. (…) A água é mais antiga que o espelho, claro, são talvez os melhores para dar conta da dificuldade de conceptualizar uma imagem. Porque a imagem é um ser que vive de uma relação. E quando essa relação se petrifica, temos uma imagem redutora, ou uma imagem que aprisiona. Quando essa imagem é fluida, dá origem a outras imagens, alarga o nosso campo de visão. Essa imagem pode ser criativa ou, pelo menos, suscitadora de criação››.

Ao contrário do livro de Fondane, Beradt navega sobre uma escrita coletiva, uma antologia improvisada, em que não sobra tempo para podar um tema, para a construção de um pensamento ao serviço de um livro, para uma imagem ficcionada ou sequer um estilo. Apenas a urgência e a verdade se mostram capazes de certificar a presença de uma nova ordem de provas e, como tal, a jornalista não se supõe, mantendo-se clara e discreta em segundo plano. Cabe apenas no pálido horror destas páginas diarísticas, o gesto em ordená-las. Em cada um dos onze capítulos, encontramos um título, uma frase retirada do próprio capítulo, que de algum modo aponta para uma proposta de leitura ou síntese dos sonhos, e uma série de epígrafes que vão desde o livro de Job e o evangelho de Lucas, a T. S. Eliot, Hannah Arendt, Franz Kafka, Bertold Brecht, Eugen Kogon, George Orwell, Heinrich Heine e Goethe, aos nazistas Heinrich Himmler, Robert Ley e Hans Frank. Com uma ‹‹vista aguçada›› e de punho manchado,Beradt vai cobrindo os seus pesadelos com os resíduos dos outros, os fragmentos pesados de centenas de sonhos alheios que analisa minuciosamente, e ‹‹fá-lo com intenção, moldando, esclarecendo e turvando aquilo que descreve››, esboçando um horizonte onde, grande parte das vezes, se torna possível encontrar o gatilho original que deflagra as imagens manipuladas durante o sono.

Continuam os sonhos. Um oftalmologista de 45 anos de idade, sonhou em 1934: ‹‹A SA começa a instalar arame farpado nas janelas dos hospitais. Jurei para comigo que nunca admitiria virem colocar o arame farpado deles no meu serviço, mas acabo por deixar que as coisas aconteçam, torno-me uma caricatura do médico, quando eles retiram os vidros e transformam o quarto de hospital num campo de concentração com arame farpado – e ainda assim despedem-me. Mas logo me chamam de volta para tratar o Hitler, porque sou o único no mundo capaz de o fazer: é tal a minha vergonha pelo orgulho que sinto, que começo a chorar››. Por fim, um estudante sonhou: ‹‹Desço as escadas às escondidas e apanho fragmentos do que alguém diz: “Há uma sobrecarga elétrica na casa e isso resultou num incêndio nas escadas que conduzem aos andares de cima.” Lanço um grito no meio da confusão: “Temos de salvar os suspeitos!” As pessoas encolhem os ombros: “Porque é que os suspeitos não hão de arder?››.

Mais uma vez, os sonhos atuam como rótulas, instrumentos que sopram o interior da máquina fascista. No primeiro, encontramos um médico que sonha ser o único capaz de salvar Hitler e, mesmo ante a possibilidade de um contra-golpe tiranicida, não deixa de sentir compaixão, piedade e até alguma comoção ao ponderar a hipótese livre de o salvar. Entre o cérebro por trás do holocausto, o centro desse labirinto interminável do genocídio em massa de milhões de seres humanos, seus semelhantes, e o fundo ainda humanista daqueles que vão morrendo, murchando e emigrando para outros prados sem pavio onde o roçagar do lume não lhes chegue, os que insistem em renegar a diferença reconhecendo Hitler como um dos seus, garantindo-lhe o direito à vida, cabe o abismo. Poderíamos defini-lo com uma série de adjetivos e metáforas, mas poupamo-nos ante a imagem mais justa. Este sonho lança-nos apenas a intuição de uma qualquer ordem superior que se cumpre salvando, um milagre complexo que suspende a loucura para nos adiantar que nem tudo se perdeu. É uma mensagem engarrafada, um aviso deixado à deriva, preparando-nos a vez. Por outro lado, no segundo e último sonho, vem acesa a hipótese das vítimas que anunciam a própria ruína, obedecendo às regras impostas desse tempo, desistindo e caindo dentro da fogueira do termo nazi – Luftmensch -, isto é, ‹‹criaturas do ar, sem raízes (pelo que deveriam ser transformadas em cinzas)›› (George Steiner). A imagem viva e excessivamente luminosa de uma coisa morta. O fogo, a cinza e a morte como extensão da vontade genocida, desorientando o coro noturno dos homens. A dúvida sonhada: a acumulação de sinais e vestígios deixados, viciosos e difusos, que dominam a esfera mais privada e intemporal do ser humano, questionando continuamente em qual das celas dorme a justiça, levando o jovem a hesitar se efetivamente existiria uma resposta assim tão evidente que justificasse a razão pela qual os judeus não haveriam de arder.

Hoje os judeus, amanhã o risco de sermos nós.

Desta coleção de sonhos clandestinos, Charlotte Beradt tornou-se no último comboio disponível para compreendermos as atrocidades devastadoras de uma ditadura fascista. Mas não se trata apenas de um testemunho antigo da ditadura, tanto a quantidade de sonhos como a ‹‹combinação audaciosa de vozes›› e epígrafes apontam para o vislumbre de uma qualquer salvação ante um tribunal que aguarda os seus leitores. A partir do momento em que Hitler chegou ao poder, Beradt tornou-se militante do Partido Comunista alemão. Traduziu e editou textos, entre os quais os de Hannah Arendt e Rosa Luxemburgo. Servem-nos hoje de aviso, pois ‹‹sem colaboradores, um regime totalitário não sobrevive››, vinca Barbara Hahn no posfácio. E ‹‹o fedor permanece›› despercebido mas não assim tão distante das nossas ruas. Bastar-nos-ia o tempo de uma fogueira, o livro de sonhos, o silêncio coletivo para os ouvirmos. No fundo, ‹‹aprender a viver como hóspedes na vida uns dos outros›› (George Steiner). Pois antes de os sabermos por dentro, eram apenas uma ‹‹folha morta semelhante a qualquer folha morta›› (Benjamin Fondane), mas agora que, desfeitos, nos esgotámos à luz da sua força original, e uma vez que quem a acendeu perdeu definitivamente o fôlego, façamos com que esta possa recomeçar a cada nova saliva, ‹‹espumando, / e sustentando ao alto um fruto›› (Paul Celan), convertendo-a na sede selvagem dos eucaliptos, essa praga capaz de secar tudo á sua volta, crescendo, povoando as florestas e embriagando as raízes.