Se há coisa que a escrita de Joseph Mitchell nos ensina é que a verdade nunca mais acaba. Uma ingenuidade que eventualmente tende a dissipar-se no embate com a realidade é esse desejo de “chegar ao fundo da verdade”. Porque raramente ela tem um fundo se o que está em causa é uma vida que se evadiu dos trâmites usuais, e levou sempre de vencidas as aparências.

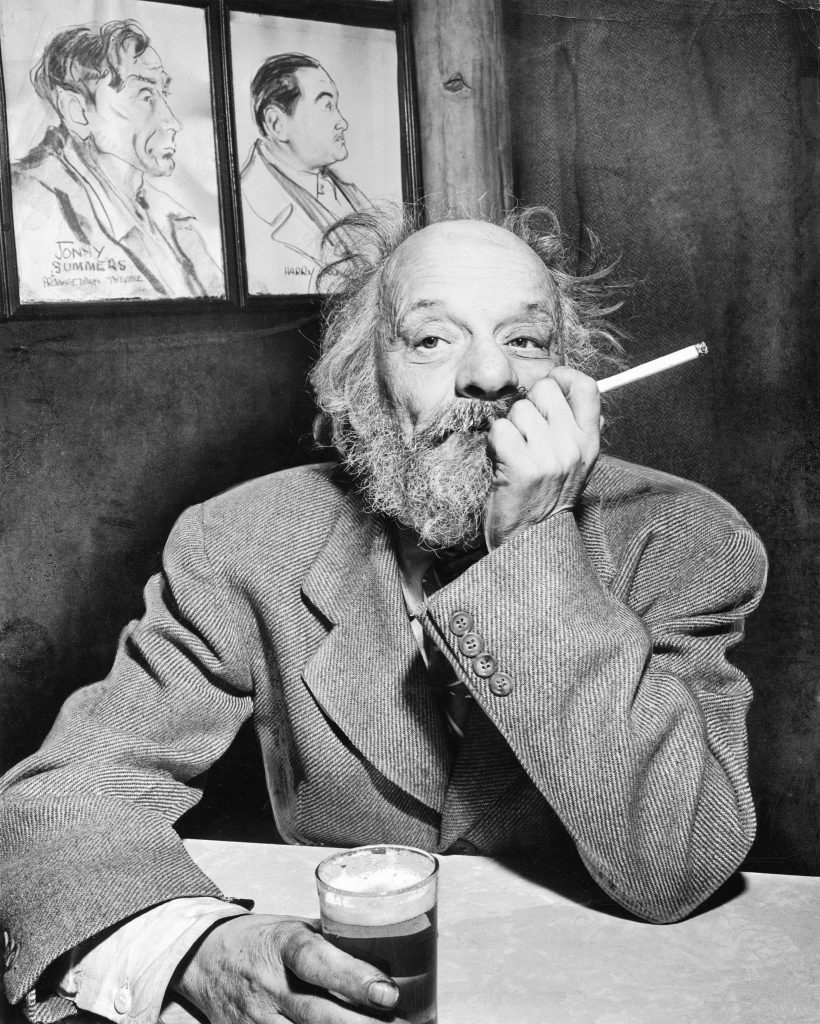

Joe Gould foi um desses acasos. E não apenas para o lendário repórter da “The New Yorker”, o maior responsável por o catapultar de velho excêntrico a mito literário, mas para tantas outras figuras de relevo entre a elite artística e boémia das ruas de Manhattan, e de Greenwich Village em particular. Ezra Pound, e. e. cummings e William Saroyan são algumas das personalidades que se cruzaram com ele, que de uma forma ou de outra foram seduzidas pelo seu apelo inquietante.

Além de inspirar versos ou quadros, Gould sabia excitar a glândula da imaginação, e vivia nas margens desse rio em que todos os aspirantes vão beber e se viram já reflectidos em algum momento: esse que nos diz da possibilidade de um vadio qualquer, um tipo que abdica desses confortos que nos investem de uma certa dignidade social ser, afinal, um génio, alguém que teve a coragem que nos faltou de ir até ao fim, às últimas consequências. De resto, a definição de sanidade, da qual Gould se servia, denunciava a falácia de dividir as pessoas entre sãs e insanas, porque parte dessa mais do que falível ideia de que somos capazes de tocar outra vida, de conhecer realmente o outro. “Sendo assim, eu julgaria o homem mais são como sendo aquele que discerne claramente o trágico isolamento da humanidade e prossegue os seus propósitos de forma serena”.

Seis décadas após a morte de Gould, aos 68 anos, na ala psiquiátrica de um Hospital, em Long Island, o seu feitiço não contava só com a matéria de que se fazem os grandes segredos, mas alcançara a substância dos enigmas. Ao perseguir a sua sombra é menos provável que uma verdade se revele, mas antes que os seus fantasmas e obsessões, as suas efabulações, e mesmo as mais descaradas mentiras, denunciem como ficção essas narrativas que servem para mascarar o conturbado drama que se vive nos bastidores da identidade de qualquer pessoa.

Contudo, a este respeito convém fazer uma ressalva importante, e assim socorremo-nos de T.S. Eliot, que deplorou a castigadora ideia feita de que a poesia serve para libertar as nossas emoções, dizendo que o objectivo é o oposto e passa antes por fugir-lhes. “Não é uma expressão da personalidade, mas uma evasão a partir desta. Mas é claro que apenas aqueles que têm personalidade e emoções entendem o que é querer escapar destas coisas.”

“O Segredo de Joe Gould” – que acaba de ser reeditado entre nós num volume que dota este pequeno livro de toda a elegância a que a D.Quixote de há uns anos a esta parte nos tem habituado –, é hoje um clássico da literatura contemporânea. A desenvoltura, o estilo preciso, seco e simultaneamente vívido, aquela redução exemplar aos elementos que nos entrega os factos, como se cada um fosse essencial e a ordem não pudesse ser outra, essa proeza da tensão que distingue um mestre da reportagem merece a admiração de escritores como Salman Rushdie, Julian Barnes, Martin Amis, Doris Lessing e António Lobo Antunes, que assina o prefácio da edição portuguesa.

Mas se este livro, que reúne duas reportagens escritas com um intervalo de mais de 20 anos, foi um marco do jornalismo literário, novas reportagens, inclusivamente uma de Jill Lepore nas páginas da “New Yorker”, vieram pôr em cheque a lealdade do jornalista aos factos, e tornou-se evidente como Mitchell perdera o pé na verdade que se propôs relatar. Ao invés da sua grande musa, Gould tornou-se o reflexo do qual não mais conseguiu libertar-se, ao mesmo tempo provocando-lhe repulsa e admiração.

No eixo de todas as peripécias vividas por Gould, aquilo que o investe do título de cavaleiro da ordem quixotesca, é a desmesura da sua ambição literária, propondo-se dedicar todos os seus dias à escrita de uma obra interminável, a que chamou “História Oral do Nosso Tempo”. Este livro que ia deixando espalhado pelos lugares onde ia pernoitando, entre albergues e casas de amigos, estaria disperso por uma série de cadernos, montes de papéis que, empilhados, fariam sombra com os seus dois metros bem acima do metro e sessenta de Gould. Segundo ele, a certa altura seria sete vezes o tamanho da Bíblia, e teria ultrapassado os nove milhões de palavras. O livro era o seu horizonte e a sua utopia, o seu álibi também. Sobrevivia do que conseguia angariar junto de amigos, gente que contribuía para o “Fundo Joe Gould”, para a sua aventurosa enciclopédia, ou que simplesmente se apiedava dele. Também se valia dos trocos que sacava a turistas com as suas rocambolescas narrações e espectáculos para dividir multidões entre o riso e o choque, entre a curiosidade ou o desprezo.

Este homem que frequentara Harvard (mas que, ao contrário do que diz Mitchell, não chegou a licenciar-se), e evidenciava uma grande cultura, espalhava aos sete ventos que andava a tomar nota de tudo o que ouvia nas ruas. Seria algo absolutamente desmesurado, uma obra que, muito provavelmente, só teria uma edição póstuma, aquele tipo de livro cuja mera audácia inspira, intriga, produz vertigens. Uma empreitada a que só pode aspirar um homem que tenha desistido de ser algo mais que um escravo da sua convicção, e este livro haveria de capturar a História e o espírito do mundo contemporâneo, reproduzindo as suas vozes. Gould entendia que o mundo cruzara a fronteira para uma era de tal modo complexa que para representá-la não bastava eleger certos acontecimentos marcantes, estudá-los, era preciso ter um ouvido capaz de escutar as verdades que passam desapercebidas nas conversas mundanas, nas confissões que trocamos, os gritos dos dramas sem palco.

Depois de “O Professor Gaivota”, o primeiro perfil sobre este homem que, entre os seus inúmeros dons, dizia ter a capacidade de falar “gaivotês”, e que não apenas se entendia com as gaivotas, mas ia ao ponto de traduzir para elas poemas de língua inglesa. Publicado em 1942, dali em diante os fios do destino dele e do jornalista enlearam-se.

Depois da sua morte, Mitchell revelou o suposto segredo de Gould: a sua “História Oral” não passava de uma fabricação. Mergulhava fundo nesta personagem que se tornava cada vez mais complexa, nas rejeições que tinham desfigurado um homem desde a sua infância, ao ponto de as suas emoções o cercarem e a sua personalidade apenas lhe saber a fracasso. De uma vida de constante humilhação, soube marcar encontro com a poesia e evadir-se de si mesmo. Mesmo se nos seus cadernos o passado vinha assombrá-lo. O segredo de Gould não é tão simples que se possa reduzir a uma mentira. A verdade que dela nasce nunca mais acaba, e serve bem de testemunho o facto deste ter sido o último livro de Joseph Mitchell, que nos trinta anos seguintes continuou a fechar-se no seu escritório na redacção da “New Yorker”. Do outro lado da porta, ouviam-no bater à máquina. Não voltaria a publicar outro artigo. Também ele, certa vez, ao chegar a Nova Iorque vindo do Sul como tantos jovens aspirantes, fugindo aos planos que a família tinha para ele, sonhara com um romance inspirado no “Ulisses”, de Joyce, uma obra cujos contornos tinha já reescrito mil vezes na sua cabeça. Conta como chegou a imaginá-lo publicado, com uma capa verde e letras douradas. Mas este fugia-lhe sempre, e Mitchell perseguiu-o até ao último dos seus dias.