Talvez hoje poucos se recordem, uma vez que os esforços da memória foram tão secundarizados face às ansiedades previdentes da época, dessa petite histoire que Eduardo Prado Coelho criou, ao trazer o mil-folhas, esse bolo em camadas, para o «epicentro da previsão política» numa das suas crónicas no Público, há 17 anos. Como foi que um reparo do ensaísta dominou as atenções num tempo com margem para subtilezas, ao carregar de significado a escolha deste bolo pelo então ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, com quem ele almoçara no Centro Cultural de Belém: «No final, quis mesmo comer um mil-folhas, o que, para quem conhece a sua austeridade gastronómica, me pareceu o cúmulo da libertinagem. Foi no mil-folhas que percebi que a demissão era irreversível.»

Não sendo a madalena de Proust, é um atrevimento de análise de um espírito disponível para esses tropeços sensíveis, os de alguém que não sendo um «filósofo de formação, tinha a paixão das ideias, as mais subtis e paradoxais, as mais up-to-date também, e que (…) deram à sua escrita luminosa um eco de rara qualidade», como notou Eduardo Lourenço. Este reparo na crónica, investido do seu simbolismo, mereceu-lhe as reacções mais diversas, tantas delas de chacota. Mas Prado Coelho tinha então a mesma disponibilidade para ser amado quanto odiado. Talvez só pudesse feri-lo mais fundo o desprezo.

Nessa altura, o suplemento literário do Público era o Leituras, e havia a sensação de que estava a precisar do que, hoje, na lustrosa linguagem que faz salivar as alimárias do empreendedorismo, se chama ‘rebranding’. E então, o suplemento serviu-se daquela pequena glória e enobreceu-a, ao ser baptizado de Mil Folhas.

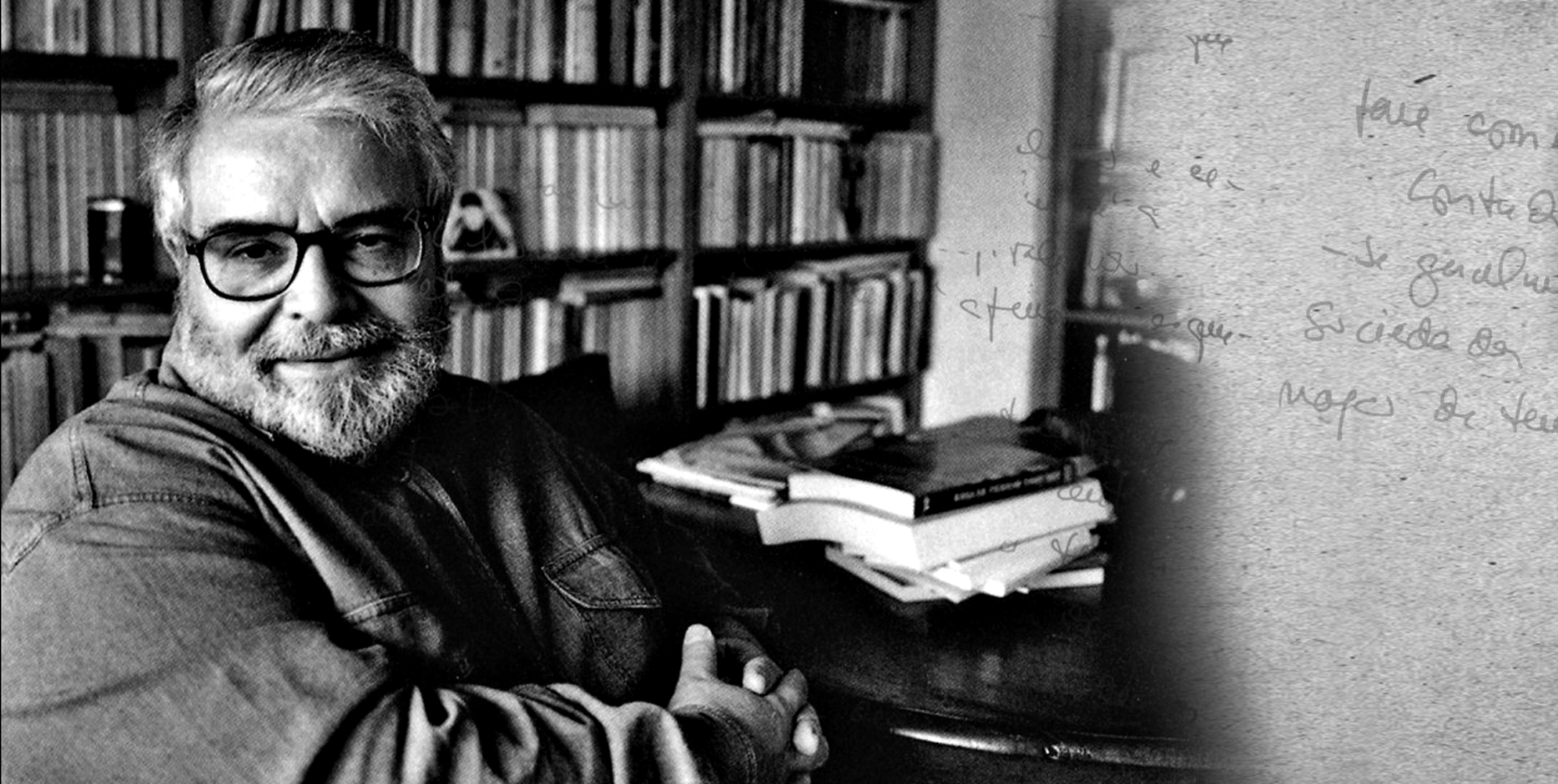

No dilatado intervalo que levamos sobre uma consciência épica do nosso destino, a cultura portuguesa foi tecendo a sua teia nocturna a partir de episódios menores, com uma preciosa ironia, num «virtuosismo aracnídeo» de quem prepara o vazio para uma chegada armando sensíveis armadilhas. A esse respeito, durante um período de mais de três décadas, Eduardo Prado Coelho teve o enormíssimo mérito de cativar os ânimos num espaço tantas vezes desmoralizado, e hoje evidentemente desmobilizado, refém do seu próprio desencanto. É revelador, de resto, o facto de os dez anos que, esta sexta-feira, passaram sobre o desaparecimento do nosso «último intelectual dominante» terem ficado por assinalar. Adiante.

Se foi uma figura tão polarizadora, e se tirava um gozo evidente em causar alguma inquietação, quando não, simplesmente, arreliar os gatos cultos que passam o dia a lamber-se e a ronronar auto-satisfeitos, ele aceitou o risco e mesmo o desequílibrio de uma relação apaixonada, urgente com os objectos que, mais do que a «extrema finura» das suas leituras, o atiravam para o desequilíbrio dos afectos.

Ao Sol, José Bragança de Miranda, catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade de Lisboa, e um dos mais cúmplices amigos de EPC, reforça a ideia de que ele foi «o último intelectual português, se por tal considerarmos uma figura que se dedica a uma terapia da alma pela escrita, nada lhe sendo alheio». Volvidos dez anos sobre a morte de Prado Coelho, o amigo frisa o quanto a sua ausência se faz sentir mais ainda porque significou um vazio no nosso campo cultural. «Desaparecem os intelectuais quando passam a directores de consciências e a inculcadores de receitas», e adianta: «A escrita enquanto tal era a sua paixão, alheia a todo o espírito de sistema e ao sistemático, e isso aproximava-o do ensaio, naquilo que tem de tentativo, de transitório, e, finalmente, de gratuito. Daí a hostilidade daqueles que para se convencerem têm de convencer, e que o tachavam de ‘amigo universal’, como se ele não distinguisse o inimigo.»

Bragança de Miranda lembra ainda como os dois se debatiam na perspectiva sobre o modo de enquadrar o desafio das tensões no plano do pensamento: «O EPC, que sabia do meu gosto pelo número dois, herdado do polemos [guerra, conflito] de Heráclito, dizia-me às vezes que o dois era demasiado guerreiro, que dividia e separava. Ele preferia o ‘um’, a fusão, mesmo sabendo-a momentânea. Isso ajuda a compreendê-lo, um pouco. Era o amor e o seu número que o conduziam. O ‘amor que move o sol e as outras estrelas’, como dizia Dante.»