Não são poucos, no panorama português, os escritores que, tendo conhecido tiragens invulgares e um justo reconhecimento, repousam hoje nos talhões de uma história da literatura, enterrados que foram a umas quantas linhas de texto primoroso, por vezes a uma só coluna, espécie de sepulcro alindado. E é aí que são visitados, quando são, por algum leitor mais desinformado ou amnésico candidato a doutor, às voltas com uma dessas teses de vida curta.

Ao autor de “O Delfim”, que não poucas vezes reflectiu sobre a “necrofilia literária”, bastaram menos de duas décadas para deslisar para o lote dos esquecidos. Depois do definhamento editorial que conheceu na D. Quixote, que até 2014 deteve os direitos da obra do escritor, a Relógio D’Água veio, em 2015, dar-lhe nova vida, tendo já reeditado seis dos 18 livros que escreveu.

Nesta sua nova existência literária, apareceu de cara lavada e trouxe a companhia presumivelmente certa para o apresentar a novos leitores. Gonçalo M. Tavares e Ana Margarida de Carvalho assinam respectivamente o prefácio de “O Delfim” e “Alexandra Alpha”, duas obras marcantes. O índice de vendas dos livros é que não é, como se esperaria, “espectacular”, como referiu o editor Francisco Vale numa entrevista dada ao “DN” no último Verão. Longe disso. E porquê, se Cardoso Pires é um dos melhores escritores que o século XX produziu? Ele que abriu as portas à linguagem moderna, coloquial, telegráfica que os mais jovens tanto apreciam?

A verdade é que não há “efeitos de Lázaro” com um só movimento, por mais louvável que ele seja. A farpela refrescante que ganhou da Relógio D’Água fica uns furos abaixo diante do que há para fazer. Os bons escritores querem bons leitores, dispostos a trocar a wikipédica mala de mão por uma substancial bagagem, o “Quando Voltares para Mim” da Margarida Rebelo Pinto, pela “Odisseia” de Homero, o “Ulisses” de Joyce, a sua “Querida Inês” pela Inês de Camões (bem menos “mísera e mesquinha”), o “Sei Lá” pelo conhecimento da tradição literária e cultural, o “Português Suave” por “um José a fumar diante do espelho do país”. Cardoso Pires, que soube absorver o que de melhor essa tradição produziu, partiu sem ter assistido ao nascimento do mito do jovem escritor. Ele, que considerava, de resto, um “milagre do acaso pretender bons escritores sem manter e criar bons leitores.” (“Dispersos 1”, D. Quixote)

Não nasceu este escritor – há exactos 92 anos – para linhas de prosa florida nem para canteiros literários, que gostava de transpor, justapor, com economia de meios e rigor cirúrgico, à força da auto-disciplina. Cultivava o desleixo vigiado, tendo sabido cuidar como poucos da “última flor do Lácio”. À máquina de escrever contrapôs a “máquina de apagar”, a que deu desapiedado uso em “De Profundis, Valsa Lenta” (1997), um livro de “escrita branca” que relata o AVC que em 1995 o atingiu, apresentado como uma “viagem à desmemória”: “Era um glaciar, a morte branca. A memória congelada. Se o sonho é já por si uma memória, sem memória poderá o indivíduo sonhar?” Haveria de repeti-la em 1998. Procurou escapar à morte com a mesma determinação com que sempre fugiu ao paradigma narrativo de Eça, sobretudo através de Melville, Hemingway, Steinbeck. Em vão: morre nesse mesmo ano de 1998, aos 73 anos, depois de uma ausência inenarrável.

A vida de Cardoso Pires, desde cedo enriquecida por um pecúlio de vivências a que não é alheia a definição de “integrado marginal” que de si mesmo deu, bem como a sua obra, com um forte cariz cinematográfico (corroborado pelas várias adaptações dos seus livros ao cinema) desafiam a uma narrativa afastada do academismo (que saudavelmente desrespeitava) e do padrão das factualidades em sequência.

1977. Como a imagem de um filme a que se tivesse interrompido o movimento, o passo do escritor suspendia-se ao décimo livro para uma pausa reflexiva, misto de amargura e ironia “E agora, José?” – perguntava-se, diluindo-se no colectivo retrato português, o José de apelido Cardoso Pires, nascido em São João do Peso (Castelo Branco), aldeia de que se separou com poucos meses de vida para se fixar em Lisboa, por quem se apaixonou, estabelecendo com a cidade uma densa relação de apego e desacordo, e cuja travessia nos propõe em “Lisboa, Livro de Bordo” (1997), espécie de roteiro pessoal da cidade.

O seu percurso literário contrasta com o filme deceptivo da festa acabada que o título-pergunta põe a desenrolar, ao articular as matérias e os tempos (antes e depois do 25 de Abril) em que o autor procurou e encontrou inspiração para a sua obra, repartida pelo romance, a novela, o conto, a crónica e a memória, o teatro e o ensaio.

Em “Alexandra Alpha” (1987), numa escrita de apuro e transparência, exercita o autor com genial desembaraço a arte de ser português: “[…] é o país que nos calhou e, antes de mais nada, há que desinventá-lo. Trabalhá-lo no real. Responder ao manguito com o manguito é que não leva a parte nenhuma.”

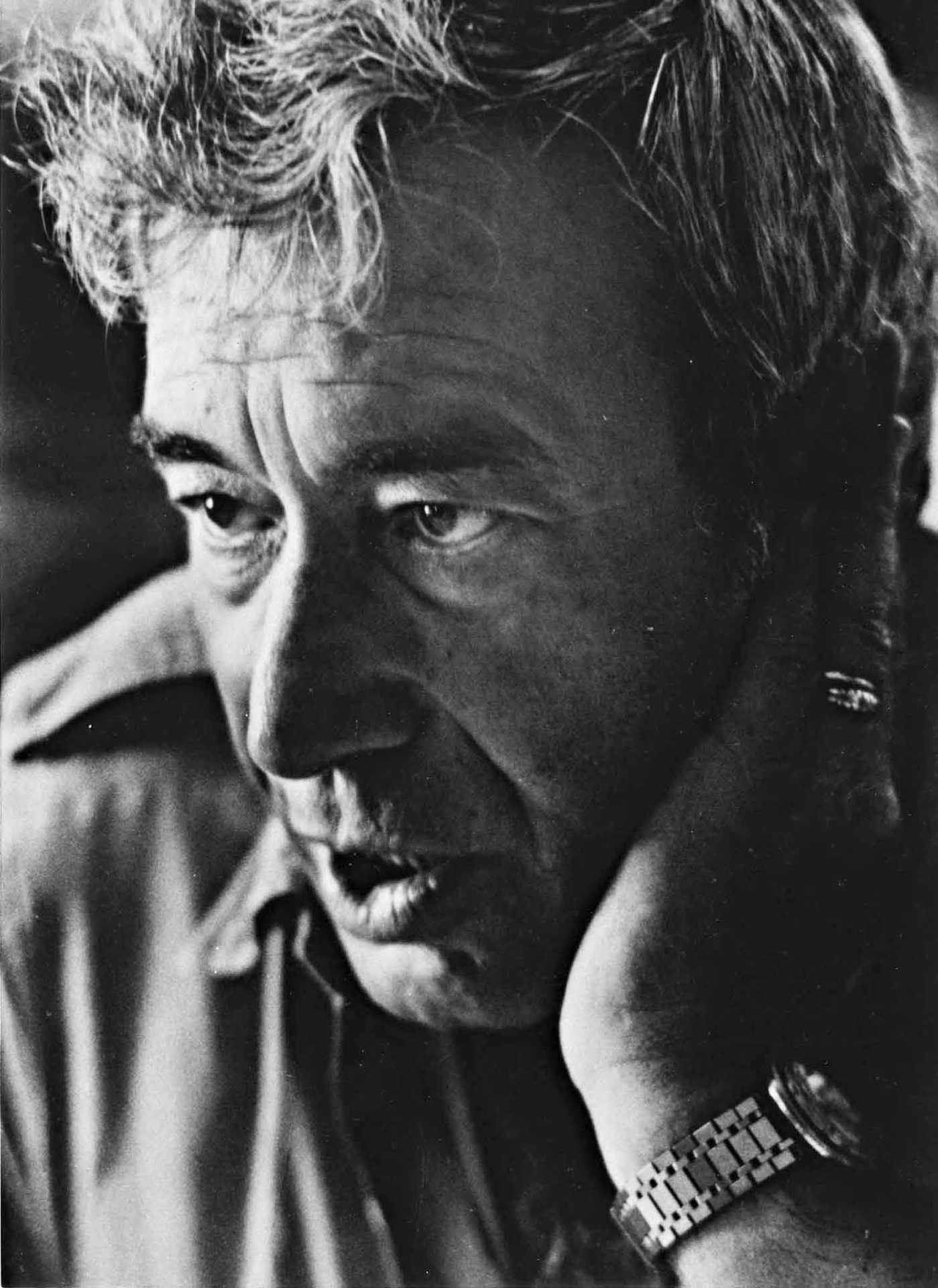

Do plano geral para o plano de conjunto, captado no cenário da Lisboa de fins da década de 40. Da esquerda para a direita: Mário Cesariny, José Cardoso Pires, Alexandre O’ Neill. O prosador entre poetas surrealistas (cuja lição aprendeu mas de que se manteve literariamente distante) é avesso ao enquadramento em escolas literárias e só de modo complexo se enquadra na família neo-realista, pela resistência ao regime autoritário, pelo compromisso com a realidade sua contemporânea, como privilegiadamente testemunha o drama “O Render dos Heróis” (1960), com analogias contínuas com a realidade política e económica do Estado Novo.

Na linha da cronologia, a “Os Caminheiros e Outros Contos” (1949), livro que marca o início da sua obra, segue-se, em ritmo não muito acelerado, não consentisse Cardoso Pires a etiqueta de “escritor bissexto”, as logo apreendidas “Histórias de Amor” (1952) – depois reunidas no volume “Jogos de Azar”, de 1963 –, “O Anjo Ancorado” (1958), narrativa de cariz marcadamente alegórico, o ensaio “Cartilha do Marialva”, publicado em 1960, o ano do auto-exílio em Paris e no Brasil.

O “veneno da escrita” experimentou-o quando, já afastado da Marinha Mercante, onde se alistou em 1945, se aproxima do jornalismo cultural e literário e da redacção publicitária, e também de autores como Checov e Poe. Para trás ficavam errâncias, nem sempre de boa memória, e as Matemáticas Superiores da Faculdade de Ciências de Lisboa, onde ingressou em 1943. Pela frente, a mão prepotente da Censura, que começou por lhe agarrar o primeiro texto publicado em livro, inserido numa antologia universitária: “Bloco”.

“Para grandes males, grandes risos”, como escreve Liberto Cruz na recensão que dedicou a “Dinossauro Excelentíssimo” (1972, com ilustrações e capa de João Abel Manta), uma jocosa fábula que apresenta um retrato grotesco de Salazar. Corta!, só não disse a Censura devido a um famoso equivoco parlamentar.

Retoma entretanto a cartilha realista e, com “Balada da Praia dos Cães” (1982), prossegue o fascínio do mistério que passa entre o narrar e o viver, o amor e a morte. As palavras-imagens deste livro – “dissertação sobre um crime” lhe chamou – foram levadas ao ecrã em filme realizado por José Fonseca e Costa, em 1987. Era já muito depois do tempo de “O Delfim” (1968), crítica feroz ao saudosismo português, considerada a sua obra-prima. O primeiro romance português a romper com a cronologia e a consagrar o autor José Cardoso Pires, que nele surge a descoberto, como modelo literário de uma (pós) modernidade.