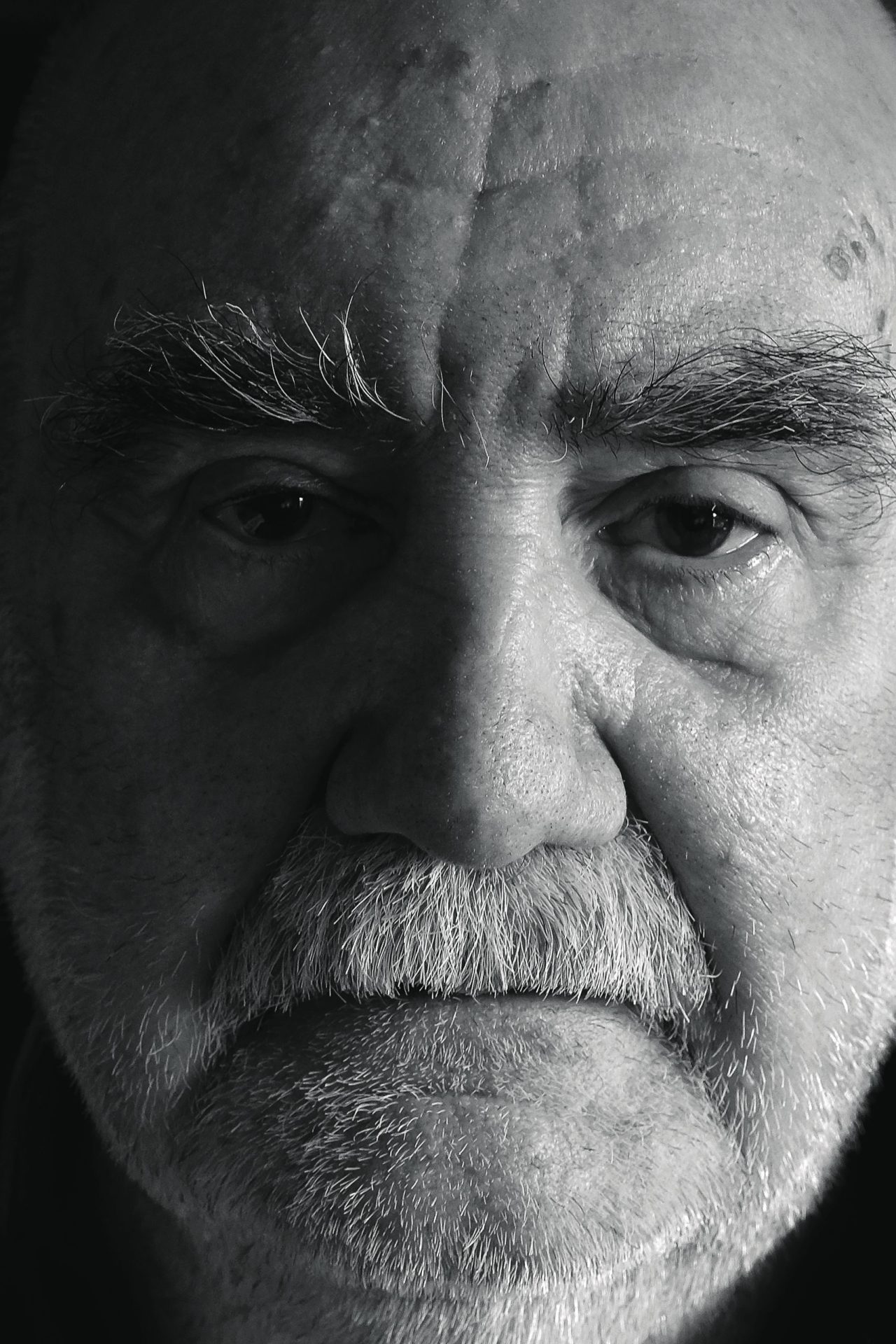

Resta a sua enorme obra – modificada de cada vez que Herberto Helder refazia a sua antologia – a voz no CD em que leu cinco poemas de A Morte sem Mestre e a última fotografia tirada por Alfredo Cunha, a pedido do editor Manuel Alberto Valente, a 19 de Fevereiro. Os próprios livros de originais, a pedido do autor, eram impressos em edições muito limitadas, não satisfazendo a procura por uma obra que se tornou mítica, sobretudo a partir de 1994, quando o poeta recusou receber o Prémio Pessoa, um título de consagração atribuído pelo jornal Expresso e pela Unysis. “Não contem a ninguém e entreguem-no a outro”, terá dito.

A sua última entrevista fora em 1968 e todas as ulteriores tentativas de aproximação por parte de jornalistas seriam recusadas. José Quitério, durante muitos anos crítico gastronómico do Expresso, conta que o conheceu numa tertúlia num café no Largo da Misericórdia, em Lisboa. Em 1992 (dois anos antes da nega ao Prémio Pessoa), a pedido do bar Procópio – um poiso de jornalistas que organizava anualmente uma entrega de prémios a personalidades da área da cultura – Quitério foi encarregue pela dona, Alice Pinto Coelho, de ir ao café entregar a Herberto Helder a distinção na categoria de poesia. “Lá peguei na dita estatueta, pesadíssima, e fui ter com ele, sabendo já que ele não gostava de prémios. Disse-lhe que era uma coisa para levar na brincadeira mas, mesmo assim, ele recusou, nem quis ver. De modo que fui portador do prémio do Procópio para o Café Expresso e de volta”, conta Quitério.

José Quitério, hoje com 72 anos, recorda ter conhecido o poeta, já então uma figura muito respeitada, mais velho, como o mentor da tertúlia informal que se agregava a partir das 16h no Café Expresso, no Largo da Misericórdia. “Ele vinha da Assírio& Alvim, onde ia falar com o Manuel Hermínio Monteiro, o editor que entretanto já morreu, e ficava ali a conversar até por volta das 19h. A partir daí descia a pé até ao Cais do Sodré e apanhava o comboio para Cascais, onde morava”. Muitos traçam dele o retrato de uma figura sisuda. Quitério, que o acompanhou, não fazendo parte do círculo mais íntimo, durante uns dez anos, entre 1984 e 1994, prefere defini-lo como “hermético na escrita mas muito convivial e com muito sentido de humor”. Recorda que para a Antologia da Poesia Portuguesa – Edoi Lelia Doura, encomendada por Hermínio Monteiro, Herberto Helder incluiu o poeta António Gancho, “um tipo que era verdadeiramente maluco e que às tantas, na maluqueira, inventou que o Herberto Helder lhe roubava os poemas. E ele lá aturava isto a rir”, conta.

De resto, Quitério, antigo arquivista que guarda fichas e recortes sobre escritores que admira, bem como livros autografados pelo poeta, refere que Helder é muito citado “mas se calhar pouco lido”. “Começa-se a esmiuçar, como dizem os Gato Fedorento, e as pessoas só sabem uma linha ou duas. Até porque não é uma poesia fácil. Muita gente sabe o 'Se eu quisesse enlouquecia' e pronto”, ironiza. “Nem acredito que ele quisesse ser escritor maldito. Não era um Luiz Pacheco”.

Luís Oliveira, editor e dono da Antígona, conheceu Herberto Helder no início dos anos 60, quando o poeta trabalhava no serviço de bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. Mais tarde, acompanhá-lo-ia no Café Monte Carlo, na zona do Saldanha, ponto de encontro de um grupo que incluía o poeta António José Forte, Carlos Oliveira, Augusto Abelaira, José Gomes Ferreira, José Cardoso Pires.

Luís Oliveira, fundador em 1979 da Antígona, uma editora de perfil anarquista, foi desde então amigo do poeta. E sustenta que embora Herberto fugisse “do ruído, do espectáculo e não perdesse tempo com banalidades”, não vivia isolado do exterior. “Era muito informado. Nas nossas conversas falava-se muito de livros, mas também do estado do mundo”.

Recorda, ainda assim, que “havia sempre nele uma ansiedade sobre a morte que ia gerindo. E às vezes tinha depressões profundas”. Não por acaso, grande parte da sua obra está marcada pela morte. E o último livro de originais, A Morte Sem Mestre, publicado em 2014, uma despedida e um balanço, é sobre o inevitável fim.

Carlos da Veiga Ferreira, editor da Teorema, cruzou-se com a vida do poeta quando ele regressou de Angola, no início dos anos 70. E quanto à faceta depressiva recorda que o poeta “fez psicanálise durante muito tempo.

Primeiro com o Fernando Medina, médico do Miguel Bombarda, que se suicidou, deixando muitos escritores órfãos, e depois com o Eduardo Luís Cortesão”. As idas muito espaçadas ao consultório de Eduardo Cortesão, que podiam ser de mês a mês, equilibravam-no, mas não o afastavam da “ideia obsessiva da morte que, aliás, perpassa na sua obra”.

A par deste lado negro, mais íntimo, que, diz-se, terá sido motivado pela morte da mãe quando tinha oito anos, uma perda que nunca reparou, Herberto Helder conseguia ser um grande conversador. “Muito austero era. Reservado com os amigos, não. Ficava a conversar uma tarde inteira. Lembro-me de que quando o conheci ficámos horas a falar sobre uma obra do Mario Vargas Llosa”, conta Carlos da Veiga Ferreira, um dos ocupantes da mesa de café de Herberto Helder.

Foi no Monte Carlo que Herberto Helder encontrou senhorio após regressar de Angola, onde fora repórter na revista Notícia no início dos anos 70. Era um indiano, de nome Miranda, frequentador do café e que alugou uma parte da sua casa, um apartamento enorme na Rua Praia da Vitória, ali perto, onde o poeta e a mulher viveriam. “As negociações foram tão complicadas que o Miranda perguntou: 'Ó Herberto, tu não me queres matar, pois não ?'. E nunca lhe deu a chave do correio para poder interceptar possíveis cartas de teor conspirativo”.

Espartano nos gastos, frugal nos hábitos alimentares, sedentário, tinha apenas um vício compulsivo: comprar livros. “Frequentava muito a Livraria Francesa e acompanhava tudo o que se publicava”. Viajou quase nada nas últimas décadas e à Madeira foi uma única vez, por insistência de Hermínio Monteiro. “Foi num dia e voltou no outro”, conta Veiga Ferreira.

As resenhas biográficas disponíveis atribuem-lhe por vezes pormenores romanescos, sobretudo entre 1958 e 1960, anos em que terá vivido na Bélgica, França e Holanda, tendo alegadamente sido cortador de legumes, operário no arrefecimento de lingotes, empacotador de aparas de papel e, o mais extravagante de todos, em Antuérpia, guia de marinheiros até às casas de prostituição. “Não sei se muitos desses trabalhos não serão inventados”, comenta Carlos da Veiga Ferreira.

Perfeitamente estabelecido é que nasceu no Funchal a 23 de Novembro de 1930 e frequentou o 1.º ano de Direito em Coimbra, tendo mudado entre 1949 e 1952 para Filologia Românica. Tanto em Portugal como no estrangeiro teve vários empregos – muitos não chegaram a ser profissões. Em Angola trabalhou na revista Notícia e em reportagem sofreu um grande acidente de viação que o deixou entre a vida e a morte. Em Portugal, foi redactor nos noticiários da Emissora Nacional, trabalhou na RTP. Foi director editorial da Estampa, onde, segundo Carlos da Veiga Ferreira, dirigiu a colecção Livro B (uns livrinhos hoje de culto, pequenos, de capa negra, austera, sem ilustrações), onde foram publicados títulos de literatura fantástica, incluindo Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Ambrose Bierce.

Veiga Ferreira recorda que o poeta trabalhou igualmente no ateliê do consagrado arquitecto Conceição e Silva, tendo aceite imprimir um poema seu na parede de uma loja de discos em Cascais, a Valentim de Carvalho, “o que lhe rendeu a então avultada quantia de 30 contos [equivalente a 150 euros]”.

Nos últimos quatro anos perdeu o hábito dos cafés, praticamente não saía de casa e os livros eram-lhe entregues ao domicílio, em Cascais, onde vivia e onde morreu na segunda-feira dia 23 de Março, aos 84 anos, de causas que não foram divulgadas. Depois do Café Expresso, o último poiso fora a Tasca das Galegas, nas Escadinhas do Duque, que levam do Largo da Misericórdia ao Rossio. “Deixei de o ver. Deixou de sair de casa. Falávamos só ao telefone”, conta Carlos da Veiga Ferreira, que o considera “para grande escândalo de muita gente, como o maior poeta do século XX, mesmo contando com o Pessoa”.

O poeta e professor catedrático Nuno Júdice recorda ter convivido com Helder nos anos 70, no Café Monte Carlo: “Ele já uma figura consagrada, eu muito mais novo. Eu e um grupo de estudantes fomos aceites no grupo porque o Herberto tinha muita curiosidade nas nossas actividades anti-regime, embora não fosse militante de nenhum movimento. Tinha uma relação anárquica com a política”.

Em 1972, com a publicação de A Noção de Poema, Júdice passa a ter estatuto de poeta, pertencendo ao mesmo tempo à direcção da Associação Portuguesa de Escritores, da qual José Gomes Ferreira era presidente. Herberto continuava a ser “uma figura tutelar” para as gerações mais novas, tanto pela sua “figura imponente, com uma barba e uma voz que se impunha” como pela sua produção literária. Os Passos em Volta (1964), considera Júdice, “foi o livro de onde partiu a transformação da literatura. Era um livro completamente isento de preconceitos, feito com uma imensa liberdade”.

Nos últimos anos, diz Júdice, o poeta ganhou uma dimensão mítica, pela recusa de prémios e de protagonismo cultural. E por, “tal como Rimbaud, que fugiu para a Etiópia”, também ele se ter isolado para “viver única e exclusivamente para a escrita”. Concluída a sua obra, “que era única, sem mestre, que não vinha de uma escola”, também não deixa discípulos, no entender de Júdice. “Não consigo dizer que é 'o maior poeta', porque o século XX português está cheio de grandes nomes. Mas o Herberto Helder tem um estatuto à parte e não é copiável. O mundo dele é muito complexo, havendo um lado metafórico que não é fácil de imitar. E a poesia que agora se faz é muito rasa nesse aspecto”.

Autora de uma tese de doutoramento sobre o poeta defendida em 1979 na Universidade de São Paulo e que seria editada em 1986 na portuguesa Imprensa Nacional/Casa da Moeda com o título A Alquimia da Linguagem: Estudo da Cosmogonia Poética de Herberto Helder, a brasileira Maria Lúcia Dal Farra considera: “A obra de Herberto é, para mim, o que há de mais original, devastador e vertiginoso na literatura portuguesa depois de Pessoa. Depois do Herberto, a poesia é outra coisa: ninguém passa incólume por ele. É ao mesmo tempo uma obra tão encantadora quanto escorregadia, de um jorro poético incessante, porque nunca pára de acontecer e de se renovar e de se transmutar a cada leitura. A melhor palavra para ela é hipnótica. O impressionante é que ela não se gasta, alimentada por um combustível interno muito próprio de pura genialidade e talento. É impactante como um tractor de esteira e ao mesmo tempo delicada, cativante e tão sobressaltante quanto um campo de alfazemas silencioso e deserto”.

Embora no Brasil a obra de Herberto seja, segundo Dal Farra, muito conhecida e admirada desde há muito tempo, só em 2000 foi lá publicado o primeiro livro do autor: a antologia O Corpo O Luxo A Obra, na qual Dal Farra assinou o posfácio.

A publicação surgiu graças ao contacto de um jornalista brasileiro, Jorge Henrique Bastos, que viveu em Portugal durante 16 anos e que sugeriu à editora Iluminuras o projecto de fazer uma antologia do poeta português. “Embora fosse muito conhecido, nenhuma editora ou sequer os chamados 'lusitanistas' brasileiros tiveram a ousadia de o publicar”, diz Jorge Henrique Bastos na resposta a um email do SOL. Na altura, o jornalista brasileiro ainda vivia em Lisboa e fez a ponte. “O Herberto deu-me a liberdade de escolher os poemas, e a selecção final teve o aval dele”, conta Jorge Henrique Bastos. O livro teria duas edições de dois mil exemplares e obteve uma “recepção extraordinária”, segundo o seu coordenador: “Todos os suplementos deram ampla cobertura. Lembro que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a CULT, a Bravo fizeram edições caprichadas destacando o lançamento. A homenagem mais bonita foi feita no Globo, deram capa do suplemento Prosa & Verso”.

Enquanto as homenagens que não necessitavam da colaboração do poeta eram possíveis, as que exigiam o seu acordo acabavam vetadas. Mesmo no Brasil. Dal Farra recorda que ela e a directora da Revista Camonina da Universidade de São Paulo, Maria Helena Cunha, tentaram criar na revista uma secção de nova poesia portuguesa. O nome seria 'De Camões a Herberto Helder'. “Mas não podíamos fazer isso sem pedir a sua autorização”, conta Dal Farra. “Ele respondeu rapidamente e muito furioso comigo por ousar botá-lo à altura de Camões – e desqualificou a ideia, me pedindo para deixar de bobagens e esquecer o assunto. Foi o que fiz para não contrariá-lo”.